香取郡東庄町舟戸(とうのしょうまち ふなど)の左右神社(さゆうじんじゃ)の概要

左右神社(さゆうじんじゃ)は、伊弉諾・伊弉冉を祀る、香取郡東庄町舟戸(とうのしょうまち ふなど)に鎮座する神社です。

飛鳥時代もしくはそれ以前創建の古社で、上代郷(古くは神代郷)の総鎮守、明治期から終戦期まで指定村社に列格していました。通称、総明神(そうのみょうじん)。

祭神

祭神として次の神様が祀られています。

- 伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

- 伊邪那美命(いざなみのみこと)

- 他四柱

創建について

創建に関しては、次の二つの説があります。

- 景行天皇の御代(71~130年ごろ)に勧請。大同年間(806~810年)に社殿を造営(『千葉県神社名鑑』)

- 白鳳の御代十二年(683年)に、郷土の守護神として創建(一之鳥居前の境内由緒書)

『東庄町史 上巻』に、「白鳳十二年(六八三)社殿修造後」とあります。「修造」が現代語の「修繕」と同義とすると、創建は683年より古くなる可能性があります。

社名について

変わった社名の「左右神社」ですが、1332年の文書に「左右神宮山野」とあり、鎌倉期(1185年〜1333年)には社名が「左右神宮」だったことがわかります。

社名の由来について、次の説があるようです。

- 陰陽二柱の大神(伊弉諾・伊弉冉)を祀る故に「左右神宮」(左右大明神)と称した

- 上代郷六箇村ないしは八箇村の総鎮守であるために「総明神」と称した

- 左右は方言である。「惣明神」であろう(『下総国旧事考 : 附下総国輿地全図』)。

②③の場合、「総明神」「惣明神」(読み方:さふ明神)→「左右明神」と変化したのでしょうか?

椿海を見守る総鎮守

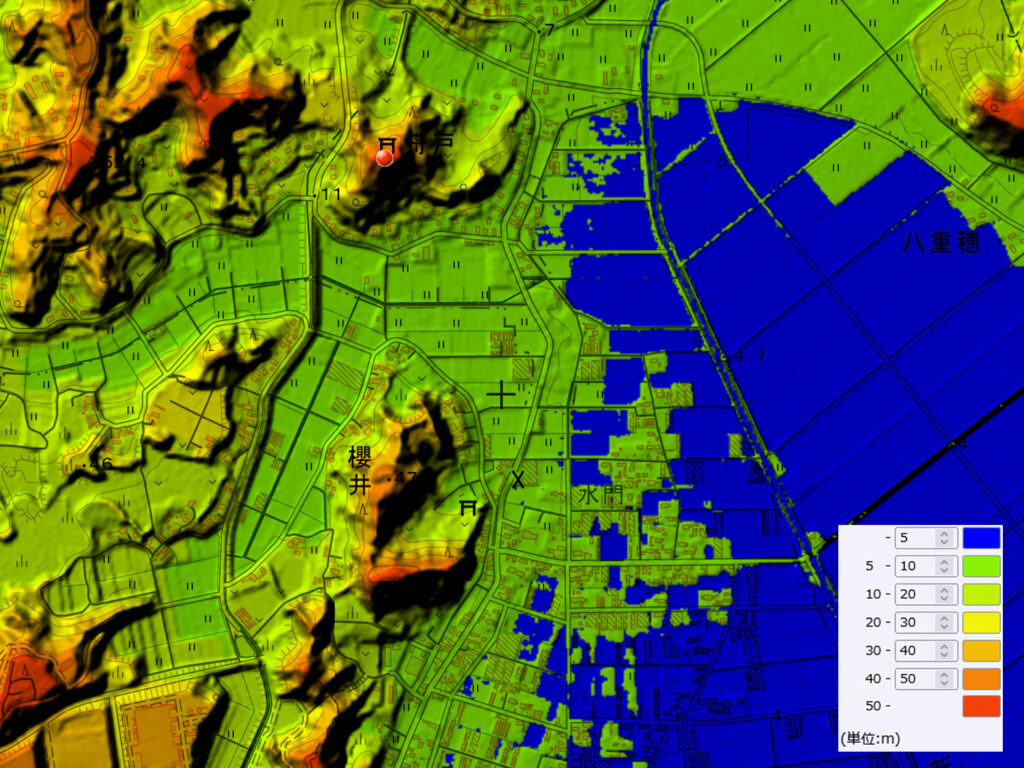

当社は、椿海(つばきのうみ、つばきうみ)(または椿湖)を見下ろす50m程度の独立丘陵の上に鎮座しています。

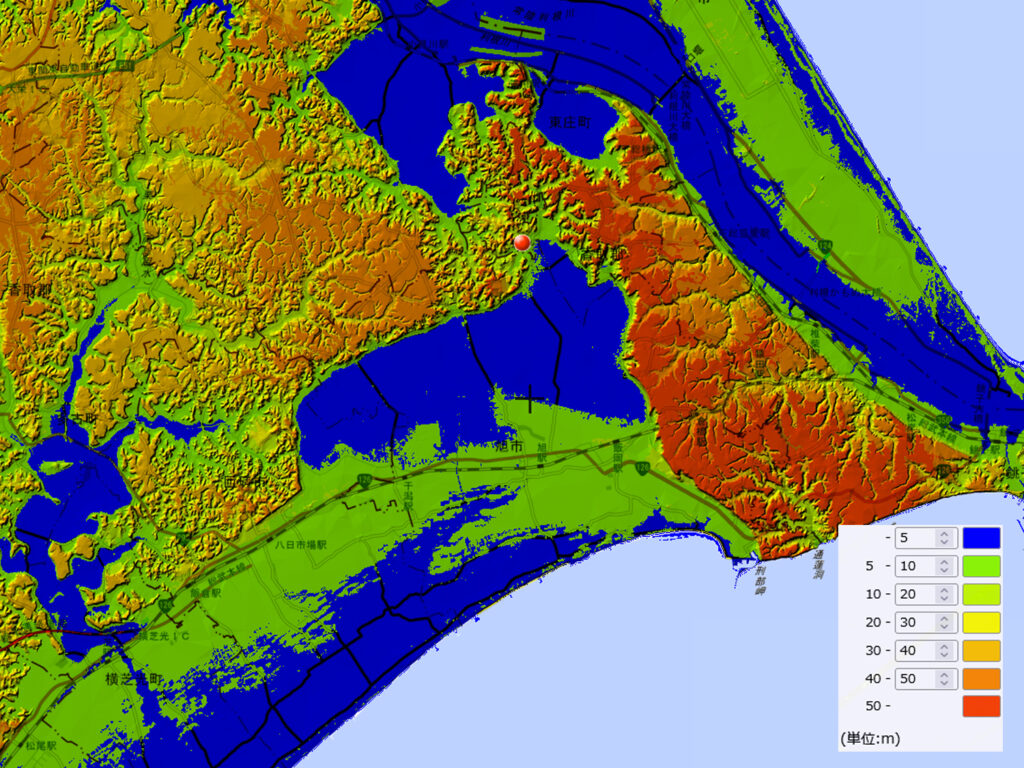

椿海は、下記の地図中央の位置にかつてあった湖です。江戸初期、江戸の食糧問題を解決するために干拓され水田となり、現在にいたります。

中央が椿

ところで、当地周辺は、如何にも船を停泊させるのに良さそうな入り江になっています。往古の当社は、船の往来の安全を祈る社だったのでしょうか? 「舟戸」の地名からもそれが伺えます。

中央上部の独立丘陵の上に、「左右神社」が鎮座している(赤ポイント)

写真図鑑

拝殿

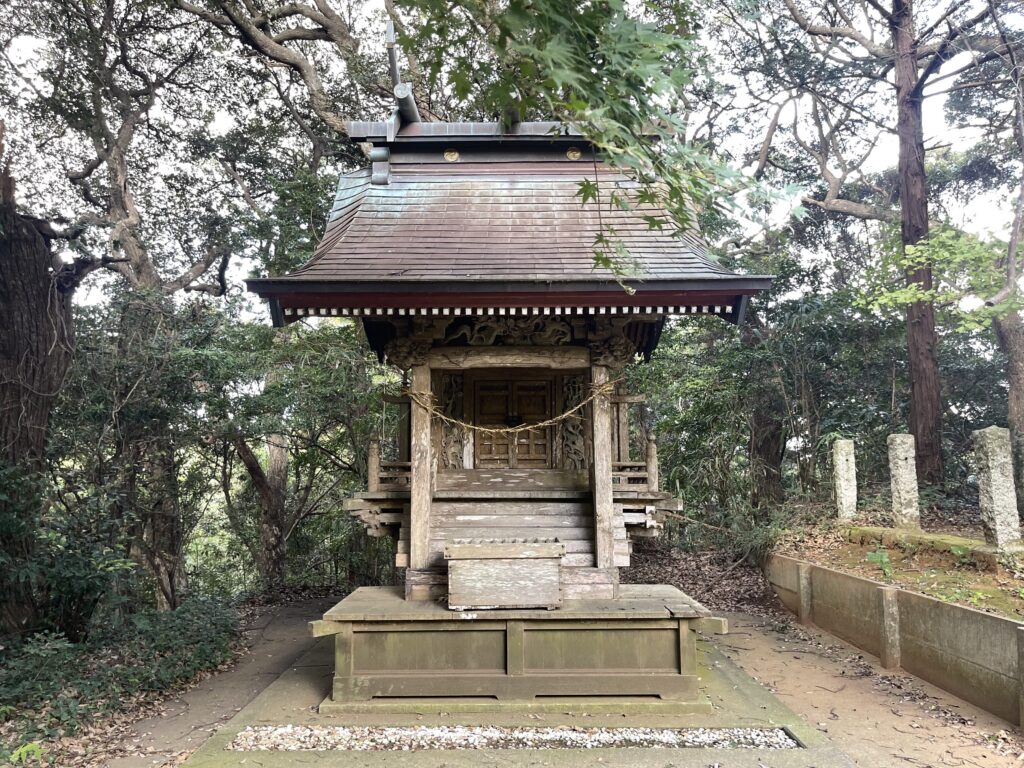

本殿

本殿の彫刻

鳥居

一之鳥居とその周辺

二之鳥居

境内社、石碑等

八幡宮

小祠、石碑

手水舎

神楽殿

社殿背後

社殿背後は、かなり広い空間があり、樹々の隙間から低地の水田を見下ろすことができます。往古は、椿海や船を見下ろしていたのでしょうか。

境内風景

参拝順路

基本情報

| 社号 | 左右神社 |

| ご祭神 | 伊邪那岐命(いざなぎのみこと)伊邪那美命(いざなみのみこと)他四柱 |

| 住所 | 香取郡東庄町舟戸716 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

左右神社(さゆうじんじゃ)(通称 総明神(そうのみょうじん)) 旧指定村社

祭神

伊邪那岐命(いざなぎのみこと)伊邪那美命(いざなみのみこと)他四柱

境内神社

八幡神社

由緒沿革

干潟八万石といわれる広い耕地(往昔は椿湖)を一望に収める北方台上に鎮座し、景行天皇の御代に、勧請された。大同年間に社殿を造営し、以来大友城主並びに和田城主の祈願所として武門、衆庶の崇敬厚く、殊に縁結・授子安産・延命長寿の大神として世に遍く。古来より神代郷(後に上代郷と改む)の総鎮守で、総明神(または左右大明神)と称したが、陰陽二柱の大神を祀ることにより明治以降左右大神と称す。明治四二年に八幡神社ほか三社を合祀。大正九年に幣帛料供進の村社に列す。神楽は町の文化財に指定されている。

P339

(1)左右大明神

現在も舟戸地区背後の丘陵上に鎮座する古社で、江戸中期延享三年に記述された「上代郷総鎮守左右大明神来由社伝」(千潟町桜井 上代光祐家文書)によれば、祭神は伊邪那岐・伊邪那美の両神で、この陰陽二柱の大神を祀る故に左右大明神と称するとも、あるいは上代郷六箇村(現干潟町溝原・桜井、現東庄町神田・和田・舟戸・大久保)ないしは上代郷八箇村(寛文年中、棒海新田成立後に開村の萬歳・関戸を加える)の郷中総鎮守なるを以て総明神と称するとも伝える。また白鳳十二年(六八三)社殿修造後、平忠常、千葉氏、東氏が同社修造にあたり、天正十五年(一五八七)には森山城主東大膳大夫棟胤が修造を行い、あわせて神田村内田地三段を寄附して流鏑馬祭祀料としたなどと伝えている。

元亨二年(一三二三)二月二十九日の注進状は同社に関する初見史料であるが、また正慶元年(一三三二)八月二十九日院主代僧賢栄田島等注文(神奈川県史料』中世、後述)にも、「左右神宮山野」について、金沢称名寺と推察される領主への注進がなされている。

以上二つの文書を通して、鎌倉末期ごろ左右大明神が神田八反歩および山野を有し、かつ宮仕という社司を有して経営されていたことがわかる。また同社の神田八反歩は地頭東氏の所領内とされ、一方、山野は金沢称名寺と見られる別の領主の支配下に置かれた事実が知られる。このことは、地頭東氏あるいは称名寺の、在地の神蔵信仰に対する握が必ずしも十分でなかったことを物語っていよう。換言すれば、当時の左右大明神は、東氏あるいは称名寺の領主制的支配体制とは別個の独自の地位(上代という中世的地域共同体の精神的組帯=中総鎮守)を築いていたと考えられる。このことは同宮の地理的位置が上代郷中央部の丘陵上を占め、かつその丘陵部は、「大寺三分之一」(新名事観か。後述)が展開する現大久保および舟戸地先の谷地と地頭東氏所領の展開する舟戸川の谷地との間にあることからも推察されよう。

左右大神の御由緒

御祭神

伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

伊邪那美命(いざなみのみこと)

(中略)

御縁起は遠く白鳳の御代十二年癸未歳(六八三)に、郷土の守護神として創建されたと伝えられ、海運、満作、授子、安産、延命、長寿の大神として朝野の崇敬篤く、且て大友城主平忠常卿を始め、歴代の守護職が社殿を造営し、更に流鏑馬祭祀料として神田三段歩を寄進された。古来より上代郷八カ村の総鎮守なるを以て、総明神として世人に親しまれ、男女二柱の大神を祀る所以により左右大神と称し、明治の御代に町村制の施行に伴い、上代郷と合わせ、新たに神代村の村社として幣帛料供進の社に指定された。

(後略)

Webサイト

- 櫻井子安神社 本務社 左右神社について

https://www.kajiro.jp/kenmu/sayudaijin

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『東庄町史 上巻』東庄町 出版 1982年

- 『下総国旧事考 : 附下総国輿地全図』清宮秀堅 著 1971年