四街道市鹿放ヶ丘の鹿放ヶ丘神社(ろっぽうがおかじんじゃ)の概要

鹿放ヶ丘神社(ろっぽうがおかじんじゃ)は、1951年(昭和26年)創立、四街道市鹿放ヶ丘に鎮座する神社です。

祭神として、豊受大神(とようけのおおかみ)が祀られています。

なぜ四街道で「豊受大神」を祭るのか?

「その土地に縁もゆかりもない神様」をなぜか祭るケースが多々あり、

「なんでこの地にこの神様なんだろう?」

と不思議に思うことが多く、日々モヤモヤしているのですが、当社の由来から、一つの答えを見ることができました。

当地は、日本各地から様々な人が入植してできた集落です。彼ら彼女らの精神的支柱を造る際、「地域性の強さ」から仏教のお寺は不適当。一方、「伊勢神宮」外宮の豊受大神を農業神として祀るのならば皆が納得するだろう、という経緯で、当地では豊受大神を祀っているそうです。

こういった経緯が書いてある当社の説明書は大変ありがたいですね。

一方、当社同様、近代になり創建(1947年(昭和22年))された、近隣の櫻ヶ丘神社(四街道市大日)が、なぜ、天之御中神主・天之常立神・明治天皇を祀るのかは、なぞのままです。

参拝日記

「鹿放ケ丘」は「ろっぽうがおか」という読み方をします。元は「六方」と書いたそうです。近隣には「六方町」がありますね(こちらは千葉市稲毛区)。

ディープな神社がたくさん鎮座しているのが魅力の四街道市ですが、それは地図でいう右半分の谷戸地域の話。左半分の平地は(税収こそ多いのでしょうが)、神社はまばらで、一社も鎮座していない区画も見受けられるほど。

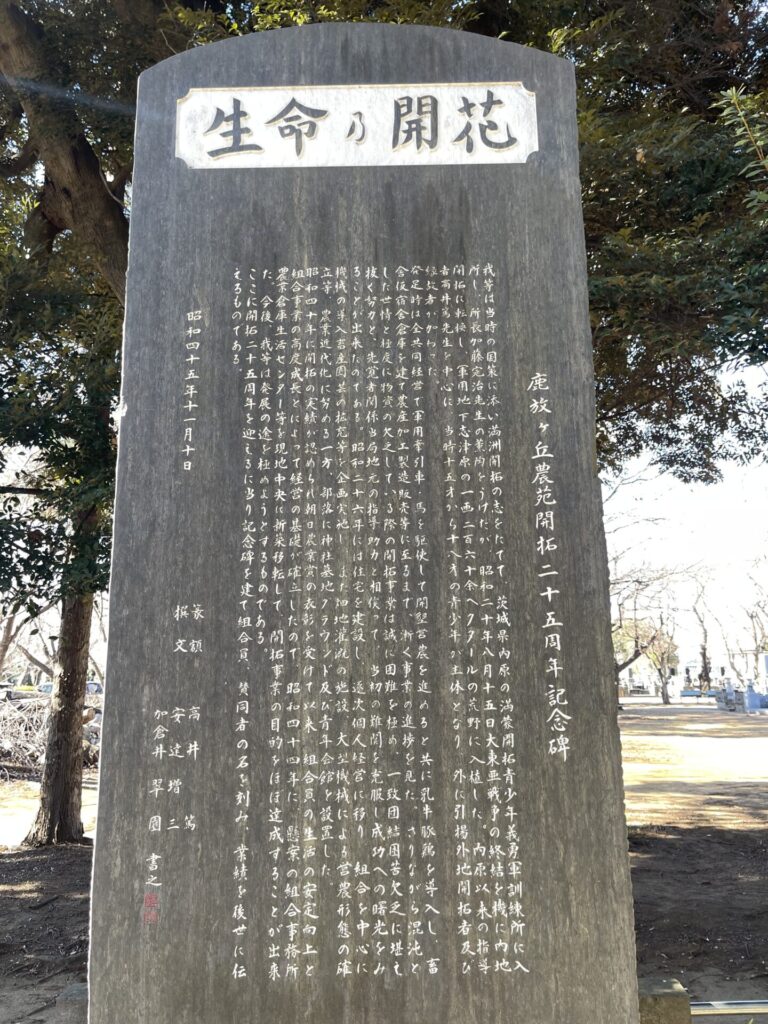

鹿放ケ丘(ろっぽうがおか)地区に鎮座する神社も、ぽつんとわずか一社のみ。それもそのはず、この地域はもとは陸軍の砲兵射的学校の演習場が設置されるほどの原野だったそうで、開拓が始まったのが昭和20年、地域のシンボルとして同社が置かれのは昭和29年と言います(仮宮は昭和28年)。

原野を開拓したことから、ご祭神は五穀を司る女神 豊受大神(とようけのおおかみ)。目の前のグラウンドから子供たちの声が響く、掃除の行き届いた明るい境内が魅力の神社です。若い神社ですが、千葉県の宗教法人名簿(四街道市)に名を連ねています。

参拝の際は、鹿放ケ丘共同墓地を目指すとスムーズに鳥居に辿り付くことができます。

創建・祭神に関する参考情報

祭神 豊受大神

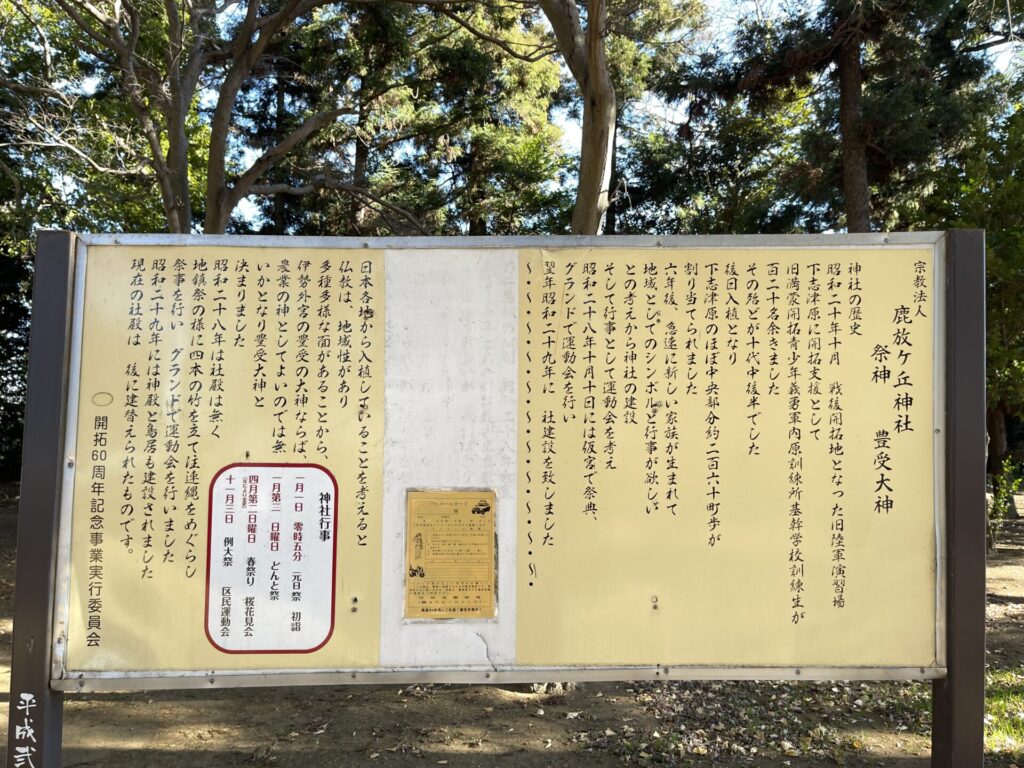

神社の歴史

昭和二十年十月 千五開拓地となった旧陸軍演習場下志津原に開拓支援として

旧 満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所基幹学校訓練生が百二十名余きました

その殆どが十代中半でした

後日入植となり下志津原のほぼ中央都分約二百六十町歩が割り当てられました

六年後、急速に新しい家族が生まれて地域としてのシンボルと行事が欲しいとの考えから神社の建設

そして行事として運動会を考え昭和二十八年十月十日には仮宮で祭典、グランドで運動会を行い

翌年昭和二十九年に社建設を致しました

日本各地から入植していることを考えると仏教は、地域性があり多種多様な面があることから、

伊勢外宮の豊受の大神ならば、農業の神としてよいのでは無いかとなり豊受大神と決まりました

(中略)

昭和二十八年は社殿は無く地鎮祭の様に四本の竹を立てほ連縄をめぐらし祭事を行いグランドで運動会を行いました

昭和二十九年には神殿と鳥居も建設されました

現在の社殿は後に建替えられたものです。

開拓60周年記念事業実行委員会

写真図鑑

社殿

玉垣ごしに参拝する形です

鳥居

この場所で最初に農地が作られたのでしょうか?

その他

参拝順路

左手に手水舎が

お賽銭は左の箱の中に入れるスタイルです

詳細情報

| 社号 | 鹿放ヶ丘神社 |

| ご祭神 | 豊受大神(とようけのおおかみ) |

| 境内社 | |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 住所 | 四街道市鹿放ヶ丘284番地5 |

| その他 |