四街道市たかおの杜(旧 成山)の概要

髙靇神社(たかおかみじんじゃ)は、室町時代後期の1493年(明応2年)創建、高靇稗(たかおかみのかみ)を祭神とする、四街道市たかおの杜(旧 成山)に鎮座する神社です。

近年、急速な勢いで開発された「四街道市たかおの杜」地区にぽつんと残された鎮守の杜に鎮座しています。

明治三年以前の社名は「高靇大権現宮」。現社名「髙靇神社」の読み方は、境内由緒書に「たかおかみじんじゃ」、『千葉県神社名鑑』に「たかおじんじゃ」とあります。

明治期から終戦期まで旧郷社に列格していました。

ぽつんと残された高靇神社の杜

高龗神社の鎮座する「たかおの杜」地区は、もとは「成山」という地名でした。

周辺は近年大きく開発され、特に鎮守の森の三面の斜面は10mも削られたそうです(参考:『房総の杜』)。

(「房総の杜」より)

左:高龗神社、右:DPL千葉四街道

右の杜も大きく切り崩された跡が見える。

創建・祭神に関する参考情報

高靇神社(たかおじんじゃ) 旧郷社

祭神

高靇神(たかおかみのかみ)

由緒沿革

明応二年五月二〇日の創祀で、その後貞享二年・安永二年・文久三年の三度社殿を重建。明治三年以前は高靇大権現宮と称号した。

四街道市指定文化財

昭和五十八年四月十五日指定

成山(なりやま)高靇(たかおかみ)神社

源頼朝富士の巻狩図額絵馬(まきがりずがくえま)

戦国時代の明応二年(一四九三)五月二十日に創建された高龗神社に奉納されたこの絵馬は、鎌倉時代初期の建久四年(一一九三)の五月から六月にかけて、この坂東の地に鎌倉武家政権を樹立した源頼朝(鎌倉殿)が、多くの御家人・勢子を集めて征夷大将軍の権威を示すために行ったとされる大規模な狩猟「富士の巻狩」を描いたものです(富士の裾野・現在の静岡県御殿場市付近と考えられています)。(後略)

写真図鑑

社殿周辺の風景

社殿

神紋は菊紋

鳥居

摂社、末社

鳥居の手前、右手に二つの石碑が鎮座しています。

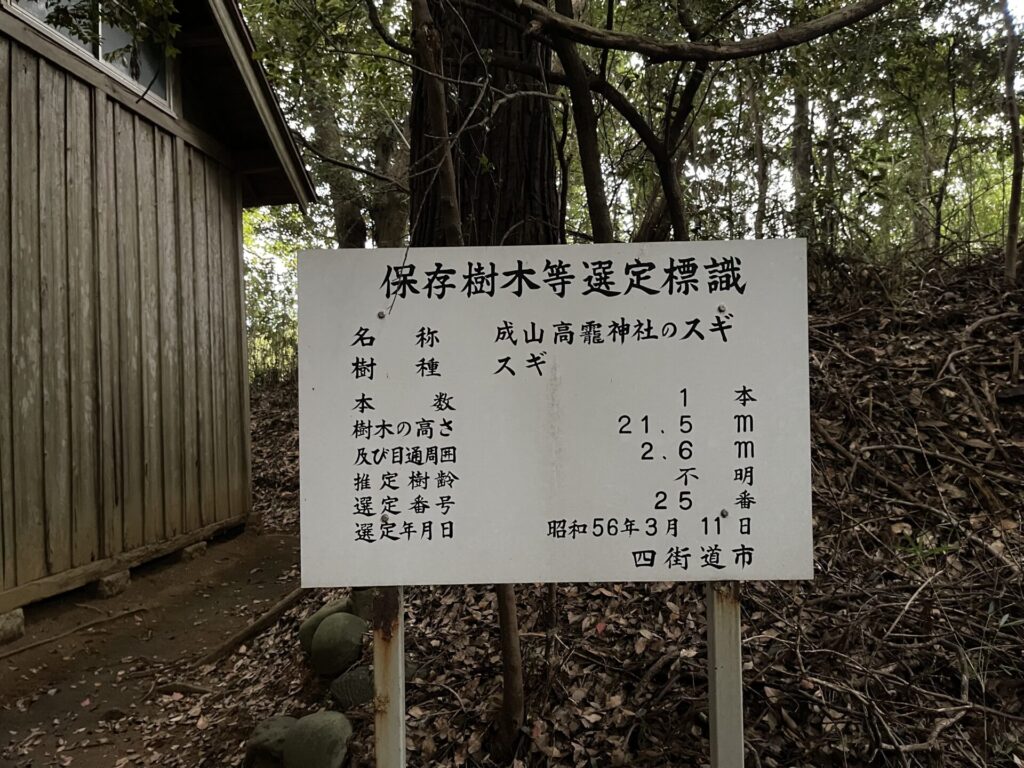

保存樹木 成山高靇神社のスギ

参拝順路

鳥居までの経路

鳥居から社殿の経路

帰り道

詳細情報

| 社号 | 髙靇神社 |

| ご祭神 | 高靇神(たかおかみのかみ) |

| 境内社 | |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 本殿の向き | |

| 住所 | 四街道市たかおの杜20 |

| その他 |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『千葉県印旛郡誌』印旛郡 編 1913年

- 『房総の杜』千葉県神社庁房総の杜編纂委員会 著 2005年