佐倉市の岩富城跡(いわとみじょうあと)

概要

岩富城跡は、佐倉市の南、岩富および岩富町集落のある台地の西端、西に鹿島川沿いの田園を見おろす崖の上にある城跡です。15世紀末、原景広がこの地に居城を築いたのが、岩富城の始まりと考えられています(弥富原氏または岩富原氏の誕生)。戦国時代末に原氏が滅ぶと、1590年、家康より岩富藩一万石を与えられた北条氏勝が新たな岩富城主となりました。ちなみに同藩はわずか23年後の1613年に廃藩となります。

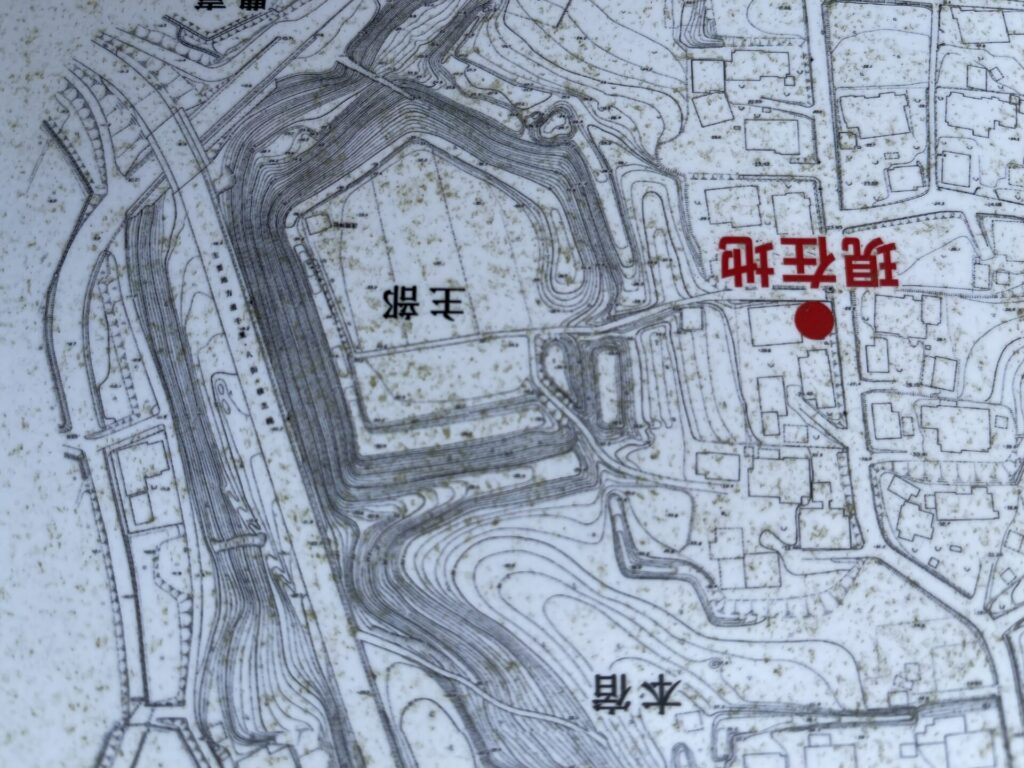

岩富城跡の主郭(しゅかく)(城の中心となる重要区画のこと)は、土塁に囲まれた五角形の構造をしており、北と西の二辺を崖に、残りの三辺を堀に囲まれています。城跡東の道路沿いに入り口があり、そこから真西に進むと両側に堀が、そこを抜けると五角形の主郭になり、主郭内を北に進んだ最奥に浅間神社が鎮座しています。

(国土地理院の地理院地図HPをキャプチャー)

(以下、上方向が北)

赤:堀、茶:土塁、紫:消滅した土塁、肌色:曲輪、薄緑:斜面

北が上になるよう回転させた。

「現在地」とある箇所が入り口で、鳥居が屹立している。

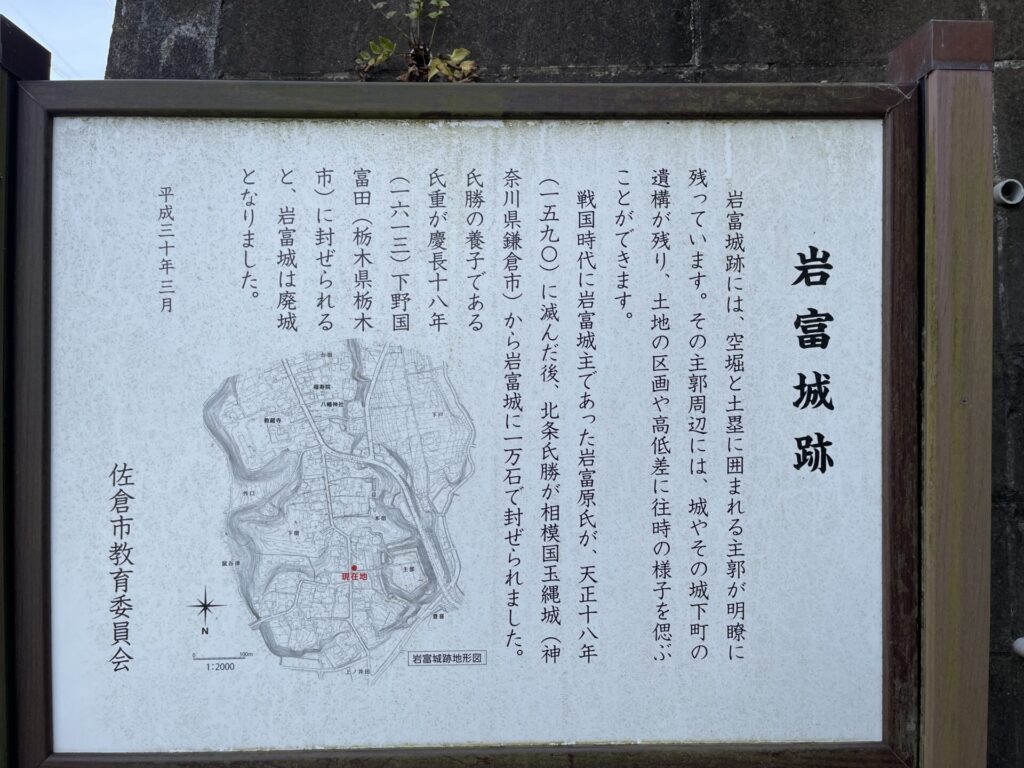

岩富城跡には、空堀と土塁に囲まれる主郭が明瞭に残っています。その主郭周辺には、城やその城下町の遺構が残り、土地の区画や高低差に往時の様子を偲ぶことができます。

戦国時代に岩富城主であった岩富原氏が、天正十八年 (一五九〇)に滅んだ後、北条氏が相模国玉縄城(神奈川県鎌倉市)から岩富城に一万石で封ぜられました。氏勝の養子である 氏重が慶長十八年 (一六一三)下野国 富田(栃木県栃木 岩富城跡地形図 上ノ井田 市)に封ぜられる と、岩富城は廃城 となりました。

平成三十年三月 佐倉市教育委員会

探訪日記

近隣の直売所の方々に大変親切にしていただきました。

地元の方は、この地域を今でも「弥富(やとみ)」と呼んでいるようです。弥富は「や」にアクセントをおきます。弥富村、佐倉町等六村が合併し、現在の佐倉市になりました。この弥富村の中に、「岩富」「岩富町」地区が含まれていました。岩富城に近い部分が城下町として岩富町となったそうです。

「岩富城跡と浅間神社は、今はもう草ぼうぼう」

「イノシシがとにかく危ない、大きいサイズもいる」

とのことでしたが、実際は本当に草ぼうぼう。終始、イノシシが飛び出してくる怖さを抱えながらの探訪となりました。

主郭の中も外も、草木が鬱蒼と茂っており、ネット上で見られる、開けた平地とヤギの光景は見当たりませんでした(2024年6月)。

探訪写真

入り口から

左に岩富城跡の説明書の看板が

堀

入り口側から主郭側を見た光景。

両側には深い堀が。

かなり深い

時代を帯びた石の構造物が置かれていました

浅間神社までの経路

道が右に90度曲がっています。

道なりに曲がります

右に手水舎、奥に石灯篭と社殿が見えます

建物の正面でなく、脇に到着します

佐倉市岩富の浅間神社

概要

岩富の浅間神社は、岩富城跡の主郭の奥、鹿島川沿いの田んぼを見おろせる場所に鎮座しています。、木花咲耶姫命を祭神とする神社です。

弥富地区の他の神社同様、情報が極端に少ないため詳細が分かりません。『千葉県神社名鑑』記載の「佐倉市岩富字握尻八八二番地」の浅間神社が本社だとすると、祭神は木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)になります。

参拝日記

近隣の直売所のベテランのお姉さまが、「七五三を浅間様でした」と仰っていました。

参詣路は草木がかなりの勢いで生い茂っていますが、社殿の周りは雑草や落ち葉がなく、綺麗に掃除されていました。石灯篭、狛犬、社殿や境内社は、比較的新しいもののようです。現在も地元の方に大切にされているのでしょう。

社殿の建物は一つで、神紋は九曜紋。原氏が築城に際し、この地に浅間神社を勧請したのでしょうか。そうだとすると、北条氏は神紋はそのまま九曜紋を使い続けたのでしょうか。

ところで、初代岩富藩主 北条氏勝は、この場所のすぐ近隣に、八幡神社を創建しています。こちらも是非参拝してみてください。

創建・由緒

本社は下記の神社でしょうか。「佐倉」駅からは、ほとんど南へ6kmほどの距離なので、若干違うようでもあります。

浅間神社(通称 浅間さま)

鎮座地

佐倉市岩富字握尻八八二番地

交通

総武本線佐倉駅より南東八キロ

祭神

木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)

神社写真

社殿

北条氏勝が城主の時も九曜紋だったのでしょうか?

鳥居

摂社、末社

手水舎、社務所

鹿島川側の景色

草木を刈れば、かなり遠くまで見通せそうです。

境内風景

詳細情報

| 社号 | 浅間神社 |

| ご祭神 | 木花咲耶姫命 |

| 境内社 | |

| 住所 | 佐倉市岩富882 |

| その他 | ■佐倉市HP お城のあるまち 佐倉 https://www.city.sakura.lg.jp/material/files/group/61/Oshiro_no_aru_machi_sakura.pdf ■佐倉市HP 史跡・文化財マップ【弥富地区】 https://www.city.sakura.lg.jp/material/files/group/61/sakura_saiken09_yatomi.pdf |

参考

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987

- 『昔日佐倉拾遺録』内田 理彦 著 2016年