佐倉市岩富町の八幡神社

概要

岩富町の八幡神社の創建は、初代岩富藩主 北條氏勝が、1609年、鎌倉の鶴岡八幡宮の神鏡を模鋳(もちゅう。真似て鋳造すること)しこれを祀ったことが始まりとされています。

祭神は、誉田別命(ほんだわけのみこと)と久那斗神(くなどのかみ)です。

参拝日記

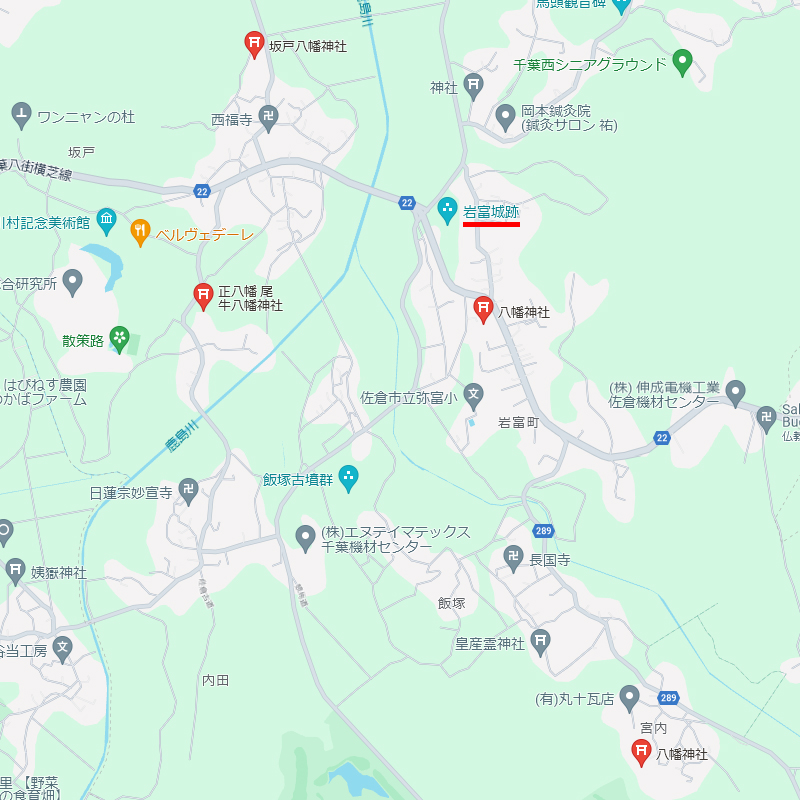

千葉・四街道から「八街」駅へ向かう県道22号(千葉八街横芝線)を東に向かいます。鹿島川を渡り、目の前の台地を登ると、左に岩富城跡が、右に城主 北條氏勝 創建の八幡神社が鎮座しています。DIC川村記念美術館から東へ1.7km 程度の距離です。

台地を登る途中の坂はだらだらと長いうえ、「実質」歩道がなく、車道も狭く、しかし大型車をはじめとする車が結構な速度を出しているかなり危険な道なので注意が必要です。

本社の置かれている岩富地区は、極端に情報が少なく、神社のエピソードを探るに難渋する地域です。佐倉市の他の地域は、古代から近代を通し、個人が発刊するものを含め、様々な書籍に多くの情報が載っているので、こちらの頭が追い付かないほどです。一方、岩富地区に関しては、どの書籍も内容が薄い傾向にあり、本社に関しては『千葉県神社名鑑』でさえ情報が掲載されていないほどです。

しかし、Google map で同地区を見てみると、岩富城を中心(?)に複数の八幡神社が密集している、なかなかに面白そうな地域です。実際、本社を参拝してみると、綺麗に清掃された境内、背の高い樹木、圧倒的に派手な色遣いの拝殿など、とても魅力的な神社でした。

ちなみに同社の周辺地域は、

- まぎらわしいですが、隣接する「岩富町」と「岩富」は昔から別の地区

- 近世初頭に、イヤトミ郷のうち、城下が「岩富町」と称する

- 岩富は、村高八八二石〇八七で、佐倉市域で最大

- 岩富藩は1万石(ちなみに佐倉藩は最終的に11万石)で、1590年に成立も、1613年に廃藩

- 市域で唯一の窯場がある(8世紀末~9世紀)

- 桜田門の変の残党が岩富まで逃げてきたが、見つかり打ち首となった

など、なかなか興味深いエピソードがあります。

創建・由緒・祭神

1609年、この地を与えられた北條氏勝が、鎌倉の鶴岡八幡宮の神鏡を模鋳し、これを祀ったのが、創建の謂れのようです。

祭神は、誉田別命(ほんだわけのみこと)と久那斗神(くなどのかみ)。

岩富町字本宿にあり譽田別命久那斗命を祭る氏子六十八戸を有し境内六百九十坪(官有地第一種)老杉古稚枝を交へて日を遮る堂宇間口二間奥行一間半にして宏壮ならずと雖も一度境内に入れば思はず敬の念虔禁ずる能はざるものあり慶長十四年北條氏勝の此地に封ぜらるるや鎌倉鶴岡八幡宮の神鏡を模鑄してこれを祀れりと云ふ明治四十三年三月十一日許可を得て同所字台宿四百廿番地にありし無格社道祖神社を本社に合祀す(後略)

祭神 誉田別命

合祀 久那斗神

境内社 天満社

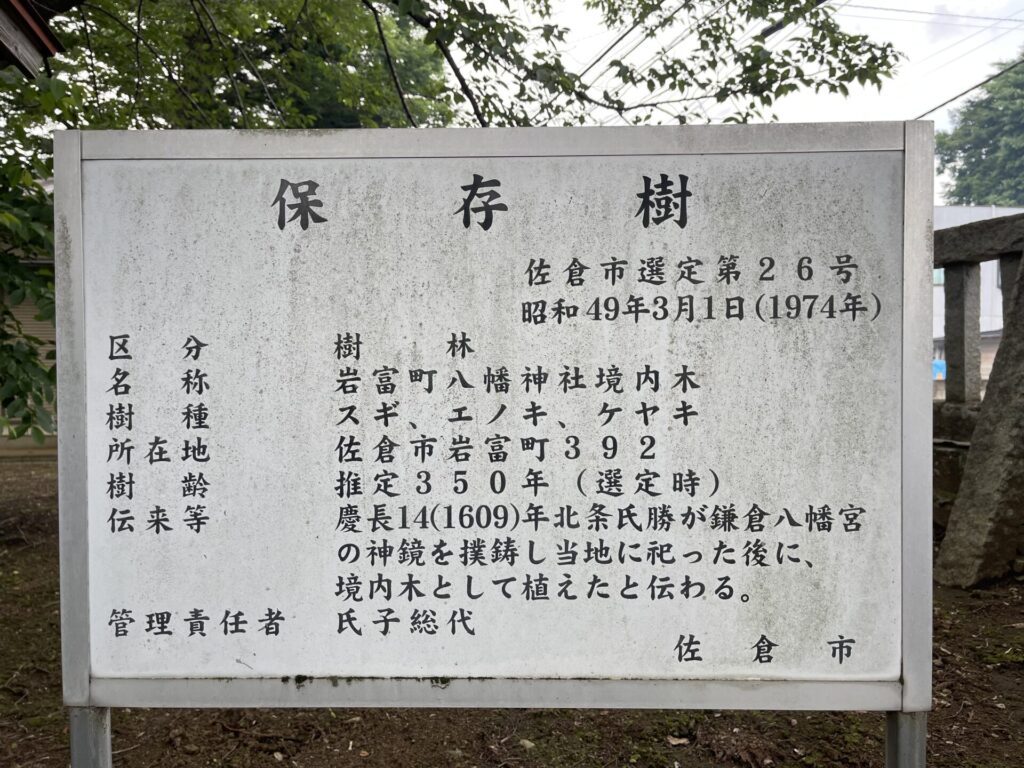

創建不詳。慶長14年北条氏勝が鎌倉より分祀したとも伝える。(中略)氏勝が植えたスギ・エノキ・ケヤキが保存木指定。

恐らく記載なし

神社写真

社殿

拝殿の彫刻

鳥居

「二八幡宮」もしくは「大八幡宮」か?

千葉~印旛界隈で初めて見ました

境内社、石祠、神輿庫?

手水舎

ご神木・境内樹木・保存樹

北條氏勝が1609年に本社を創建した後に植えたとされるスギ・エノキ・ケヤキが、佐倉市の保存樹に指定されています。伝来通りだと、樹齢400年以上ということになります。しめ縄が巻いてあるのは、スギの樹が一本です。

道路沿いの石垣

境内風景

参拝順路

向拝と木鼻の色遣いが派手で面白い

詳細情報

| 社号 | 八幡神社 |

| ご祭神 | 誉田別命(ほんだわけのみこと)と久那斗神(くなどのかみ) |

| 境内社 | |

| 住所 | 佐倉市岩富町392 |

| その他 | ■佐倉市HP 動画『弥富の歴史を歩く』 https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/yatomikominkan/5/5895.html ■佐倉市HP お城のあるまち 佐倉市 https://www.city.sakura.lg.jp/material/files/group/43/28-shiryou3.pdf |

参考

上記のWeb サイトのほかに下記を参考にさせていただきました。

- 『昔日佐倉拾遺録』内田 理彦 著 2016年

- 『千葉県印旛郡誌』印旛郡 編 1913年