序文

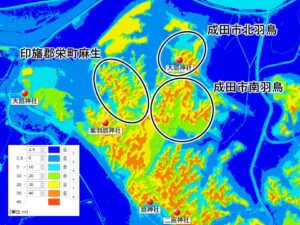

神武期以降、房総半島の農業殖産を行った開拓者に忌部氏(いんべし)がいます。忌部氏は、その祖神ごとにいくつかの系統があり、なかでも房総開拓を積極的に行ったのは「天日鷲命(あめのひわしのみこと)」の孫裔だと筆者は考えています。印旛沼の周辺の「鷲系神社」の多さからも、それが見て取れます。

黒印:祭神不明だが忌部氏との関連が推察される社

「天日鷲命」に対する信仰は、後年、次のような特徴的な分派が生じたようです。

- 全国でも有名な「酉の市(とりのいち)」

- 印旛沼南側の「お鷲講(おわしこう)」

本稿では、後者「お鷲講」について取り上げていきます。

- 参考資料:『佐倉市史 民俗編』

お鷲講(おわしこう)

「お鷲講(おわしこう)」は、西印旛沼の南に位置する佐倉市飯野・飯田・江原・先崎(まっさき)で営まれる、お産・安産の神「おわしさま」をあつく信仰する「女人講」の一種です。

それぞれの集落では、近隣の女衆が集まり、正月や酉の日などの定例日に、地域ごとの特徴的な祭事を行います。

「○○講(こう)」とは?

特定の神仏や聖地を信仰する人々の集団・共同体のことです。

講日(定例日)に集まり、近隣の社での祈願や聖地巡礼を行います。

「女人講」は、地域の女衆が集まり、安産・子育ての祈願等をするほか、主婦の交流の場でもありました。

各地域の「お鷲講」

飯野

飯野の「おわしさま」は、「佐倉草ぶえの丘」の東南に鎮座する「大鷲神社」です。同社は『千葉県神社名鑑』等の文献に記載がなく、祭神は不明です。

初酉(11月(旧暦10月)の最初の酉の日)に行われる「女おびしゃ」では、当社の屋根を葺き替えて餅を投げる習わしがあります。

飯田

「おわしさま」の場所は不明です(調査中)。

御奉射(おびしゃ)では、伝統的な芸能の奉納が行われていると言います。

江原

「おわしさま」の場所、講の内容ともに不明です(調査中)。

先崎

「おわしさま」は、旧村社で当地の産土様「先崎鷲神社」です。

新米を初めて食べる秋の盛大な収穫祭「つくんのはつ(つくりのはつ)」では、次のように伝わります。

- 妊婦はたくさんお供え物をして祈願する。

- 妊婦がお供え物をいただくと、お産が軽くなる。

- お灯明の蝋燭の残りをいただく。

”お産の時に点火すると、灯りが消える前に産まれる”ということで、あまり長くない蝋燭をいただく。

1月12日の「おくりびしゃ」では、次のように伝わります。

- 新しい「頭屋」(講のリーダー)の引き継ぎ行事を村中で行う。

- 湯だち(湯立て神事のことか?)を行う。

1844年(天保十五年)の社殿修復後、次のような伝承ができました。

- 台座をけずってお粥に入れて食べると安産する

そのため当社では、”鳥をとってはいけない”、”神社の台座をけずってはいけない”というおふれが出されたそうです。

その他の関連がありそうな地域と伝承

成田市船形

「天日鷲命」を祀る「鷲宮神社」の石宮 左側面に、「印旛郡公津村船形 産母子安全祈所」とあります。

命が「安産の神」として信仰されていることがわかります。

栄町安食

栄町安食に、「天日鷲命」を祀る「大鷲神社」があります。

江戸時代、竹千代(のちの徳川家光)の乳母 春日局が、当社に竹千代の出世を祈願したところ願いが叶い三代将軍となりました。春日局は報恩のため、当社に「金の大鷲」の船飾りを奉納しました。

また、いつの頃からか当社には子授けの神を祀る「魂生神社」(創建年不詳)が鎮座しています。

当地では、「出世開運」「子授祈願」の守護神とされているようです(→ 栄町公式HP)。

佐倉市宮本または下根?

「お鷲講」との関連は不明ですが、安産の神様を祀るという山王神社(佐倉市宮本または下根か?)では次のように伝わります。

- ”神輿を組みたてた「麻」を腹に締めるとお産が軽くなる”というので、いただいた「麻」を妊婦の腹帯の上に結ぶ

- その「麻」で臍の緒をしばると、子供が良く育つ

「麻」と言えば、房総で麻産業振興を行った「天日鷲命」が連想されます。

ここでも、安産の神と「天日鷲命」が間接的に繋がります。

「お鷲講」の安産の神「おわしさま」とはどなたか?

「お鷲講」の祭神、安産の神「おわしさま」とは、具体的にどなたのことでしょうか? 上述のデータを表にまとめ類推していきましょう。

| お鷲講 | 地区 | 社 | 社の祭神 | |

|---|---|---|---|---|

| ○ | 佐倉市飯野 | 大鷲神社 | ? | 安産の神「おわしさま」を祀る |

| ○ | 佐倉市飯田 | ? | – | 安産の神「おわしさま」を祀る |

| ○ | 佐倉市江原 | ? | – | 安産の神「おわしさま」を祀る |

| ○ | 佐倉市先崎 | 先崎鷲神社 | 天日鷲命 | 安産の神「おわしさま」を祀る |

| 成田市船形 | 鷲宮神社 | 天日鷲命 | 安産の神として祀られる | |

| 栄町安食 | 大鷲神社 | 天日鷲命 | 「出世開運」「子授祈願」の守護神とされる | |

| 佐倉市宮本または下根? | 山王神社 | ? | 安産のお守りは「麻」 |

- 「お鷲講」を営む上段4地区で、「おわしさま」がどなたかはっきりしているのは先崎地区だけです。同地区の「おわしさま」は、そのものずばり「先崎鷲神社」祭神の「天日鷲命」です。

- 他の3地区(飯野・飯田・江原)は現状手詰まりです。

- 一方、成田市船形・栄町安食では、「天日鷲命」が安産・子授けの神様となっています。

- 佐倉市宮本または下根地区では、命が殖産を行った「麻」が安産のお守りとされています。

以上より、筆者は「お鷲講」の安産の神「おわしさま」のルーツは、「天日鷲命(あめのひわしのみこと)」にあると考えています。

「お鷲講」がどこで生じ、どう広まっていったのかは分かりません。

江戸初期、三代将軍 徳川家光の出世を叶えたことで、さらに有名になった安食の「大鷲神社」。例えば、その信仰が、「鷲系神社」の多い印南地区に自然に浸透していった、と考えるのはどうでしょうか?

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

P380

つくんのはつ

新米を初めて食べる時の行事で、麦飯にしないで白米を炊いて食べたという例が多い。先崎ではこの日産土様に新米を供えたが、その方法は、稲を三株抜き取って供えたり、新米を親のまま供えるとか流米にして水を切ってからお結に盛り尾頭付きの魚と野菜をつけて供える等いろいろの方法があった。産者はこの供えものをいただいてきて食べるとお産が軽く済むといわれていた。

P585

| 旧村名 | 月日 | 宮座 | 呼称 | 祭儀 | 供物 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 飯野 | 初酉 | 鷲講 | 女おびしゃ | 屋根のふきかえ | 餅撒き | 女おびしゃは高座木と合同でやっている |

| 石川 | 7/15 | 大鷲 | 夏びしゃ | |||

| 先崎 | 1/12 | 鷲 | おくりびしゃ | 新しい頭屋を村中で送る。 湯だち(S30年ごろの10年間くらい)をやった。 |

P644

つくりのはつ

(前略)

村の産土様は大鷲神社で安産の神様であったので、出産が予定されている人はたくさん供えて祈願したという。

(後略)

P702

第七章 民族知識 第三節 呪いと保険

(前略)現代は産育に関する方法は大きく変わったが、お産は女の大役ということには変りはない、安産・子育て・難病平癒・病魔退散等と共に多くの呪術がされていた。

山王神社の祭神は安産の神様であるといわれ、神輿を組みたてた麻の一部を頂いてきて産者が腹に締めているとお産が軽いというので産者のある家ではお神酒を供えていただいてきて腹帯の上にむすんでいた、またその麻で臍の緒をしばると子育ちが良かったという。

大鷲神社を村に祭ってあるところでも祭神がお産の神であるといわれ、女達でお鷲講をむすんで信仰があつい。飯田ではお鷲講の御奉射があって伝統的な芸能の奉納が今も行われている。また飯野のお鷲講ではお鷲神社の前の草屋根を毎年葺き替えて餅をなげる行事が今も毎年行われている。鸕鶿草葺不合尊の神話に続く伝承であろうか。

先崎ではお鷲様が村の産土様に祭られていてつくんのはつという秋の収穫祭が盛大に行われている。この時に供えられた神饌を産者が頂くとお産が軽いといわれている。お灯明のローソクの残りも頂いてきて、お産が始まると点火して、そのローソクの灯り終るまでに産まれるということであまり長くないのを頂いてきたという。

<「大鷲神社(飯野)」の写真の説明書>

飯野の女おびしやでお鷲さまの屋根を葺き替えて餅をなげているところ

P774

第八章 口承文芸 三 信仰伝説

安産の神鷲神社

飯野や江原ばかりでなく、「おわしさま」は大てい安産の神である。

先崎の驚神社の創立ははっきりしないが、ある時、巡検使が先崎にやって来て、巡廻の途次、この驚神社で休息した。一羽の鷲が街にとまった。そのはなはだ奇なるを見て、この鳥誠に奇なり、宜しくこの社に祀るべしと言われ、以後鷺宮と称することになったという。

天保十五年に社殿を修復しているが、その頃から、誰言うとなく、台座をけずって「おかゆ」といっしょに食べると、安産すると言われるようになり、そのことが流行し出したので、鷲神社では鳥をとってはいけない、神社の台座をけずってはいけないというおふれが出されたと伝えられている。

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『佐倉市史 民俗編』佐倉市史編さん委員会、佐倉市 編 1987年