旭市下永井の海津見神社(わだつみじんじゃ)の概要

海津見神社(わだつみじんじゃ)は、奈良時代末期の779年、当地に渡来した海人族系の人々により創建された、豊玉姫命(とよたまひめのみこと)を祭神とする、旭市下永井に鎮座する神社です。命は、海神 海津見(わだつみ)の娘で、初代 神武天皇の祖母かつ叔母にあたる神様です。漁や海運の安全を祈願して、海を見下ろす場所に建てられたのでしょうか。

中世、千葉氏の支族 海上(うなかみ)氏がこの地を支配した際、妙見菩薩が合祀され妙見宮となった時期があり、現在でも「永井の妙見様」と呼ばれているそうです。

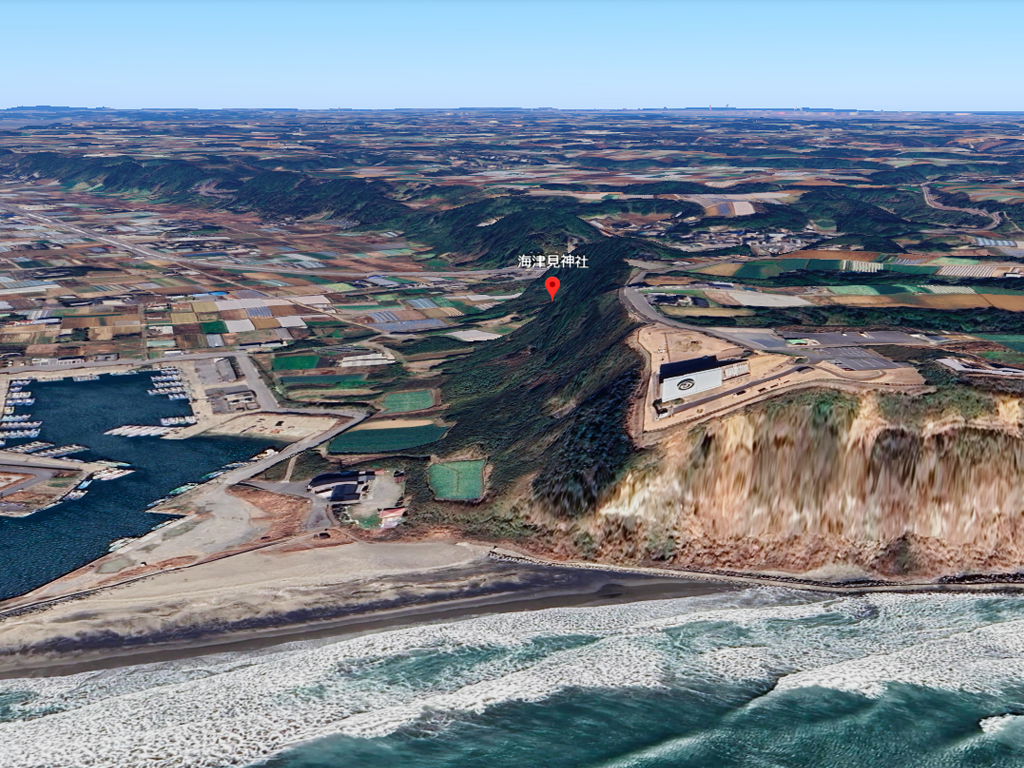

千葉県の北東端は広い台地になっており、西と南の鋭いエッジが直角に交わる場所は、それに加えて眼下に平地と海の広がる、非常に際立った地形をしています。当社はこの台地の中腹に鎮座しており、創建の謂れはもちろん、地形的にもとても興味深い神社です。

台地、平地、海で構成される地形

創建・祭神に関する参考情報

779年に海人族により創建、祭神は豊玉姫命で、中世からは千葉氏の影響で妙見宮となりました。

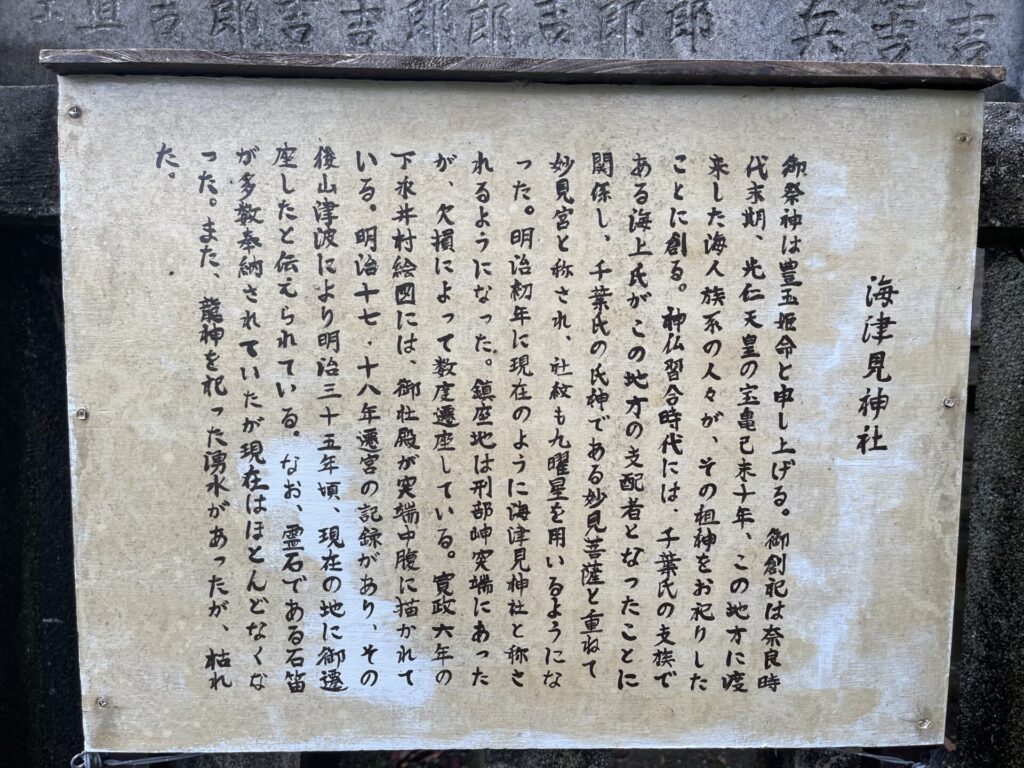

『千葉県神社名鑑』に記載がありませんが、社殿左の由緒書き(下記)に詳細が記載されています。

御祭神は豊玉姫命と申し上げる。御創祀は奈良時代末期、光仁天皇の宝亀巳未十年、この地方に渡来した海人族系の人々が、その祖神をお祀りしたことに創る。神仏習合時代には、千葉氏の支族である海上氏がこの地方の支配者となったことに関係し、千葉氏の氏神である妙見菩薩と重ねて妙見宮と称され、社紋も九曜星を用いるようになった。明治初年に現在のように海津見神社と称されるようになった。鎮座地は刑部岬突端にあったが、欠損によって数度遷座している。寛政六年の下永井村絵図には、御社殿が突端中腹に描かれている。明治十七・十八年遷宮の記録があり、その後山津波により明治三十五年頃、現在の地に石笛が多数奉納されていたが現在はほとんどなくなった。また、龍神を祀った湧水があったが、枯れた。

写真図鑑

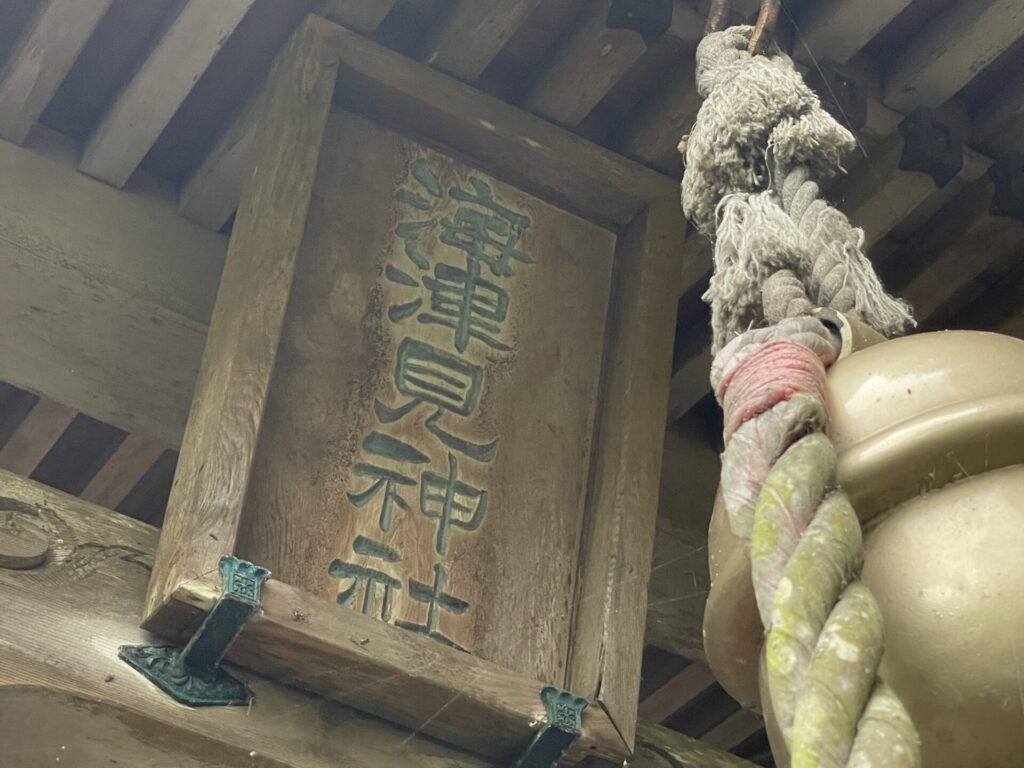

社殿

玉垣に囲われている

奥に飯岡漁港が見えます。

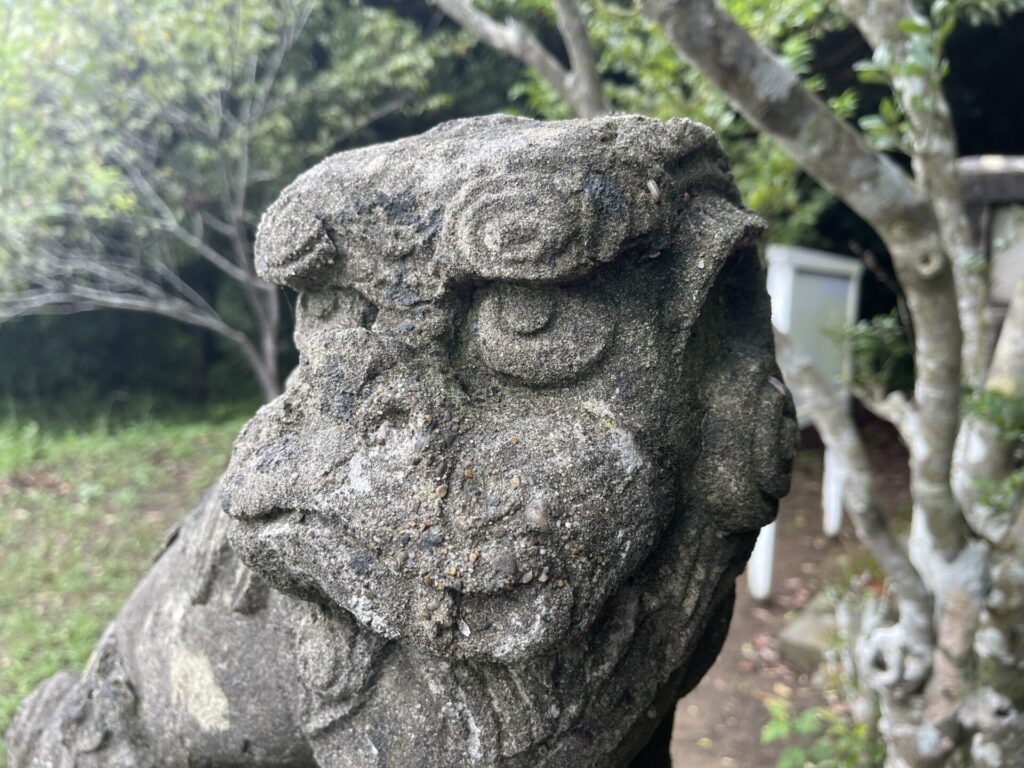

狛犬

当サイト屈指のひょうきん狛犬です。

常夜灯

屋根の部分がかなり大きく、よく壊れずにいるなと感心させられます。

境内から望む景色

鳥居

鳥居は台地の麓の平地に屹立しています。

小祠と手水

背後にたくさん積まれた平たい石は飯岡石か?

山、八、神の字が読み取れる

石山稲荷大明神

金比羅大■■。

明神か?

龍神?(水神?)

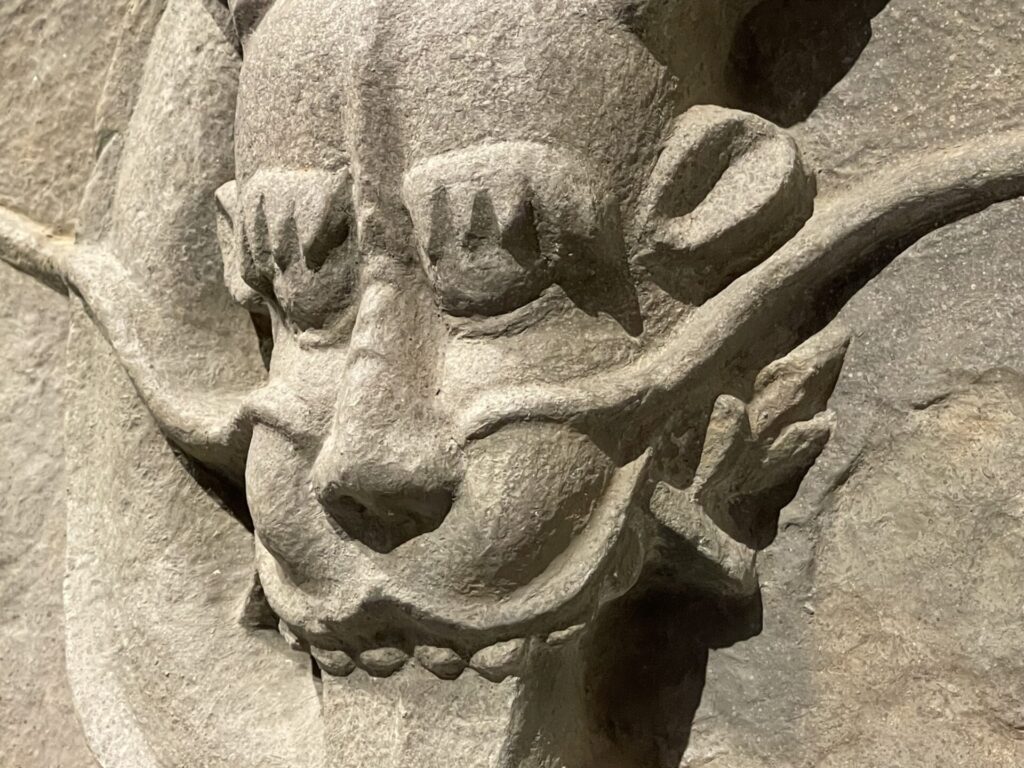

社殿の左奥に、人間臭い顔をした龍の石像が建っています。初めて見た際、その異形にぎょっとさせられました。

上記境内の由緒書きに「龍神を祀った湧水があったが、枯れた。」とあるのはこちらのことでしょうか?

参考:千葉県立中央博物館の展示

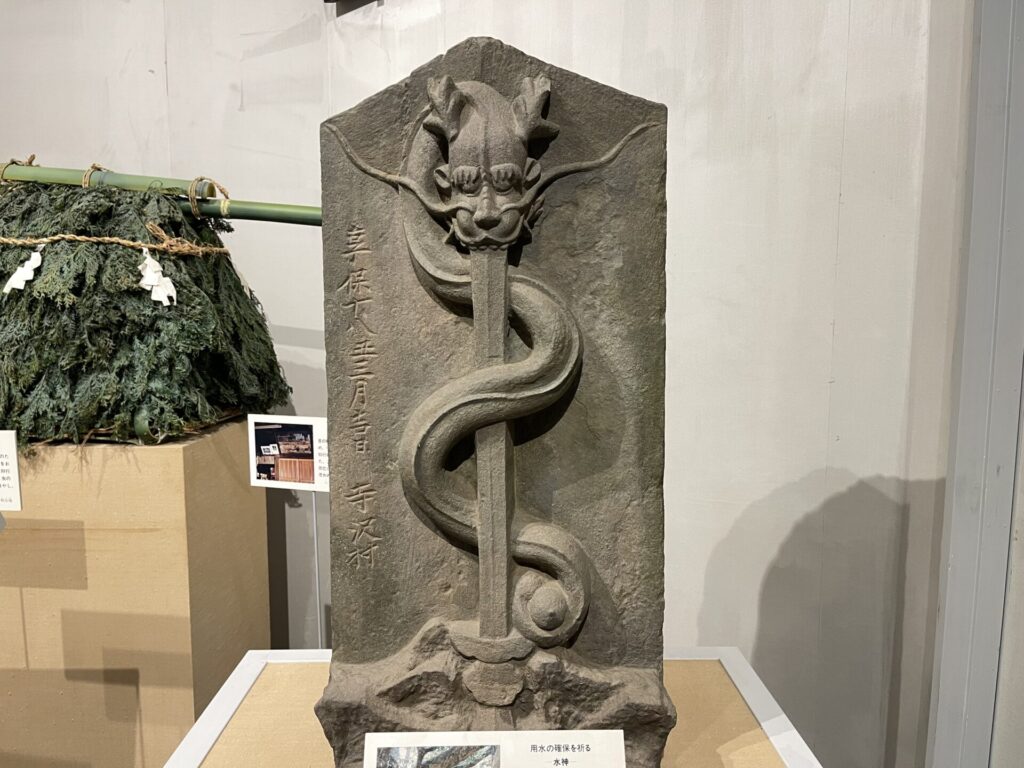

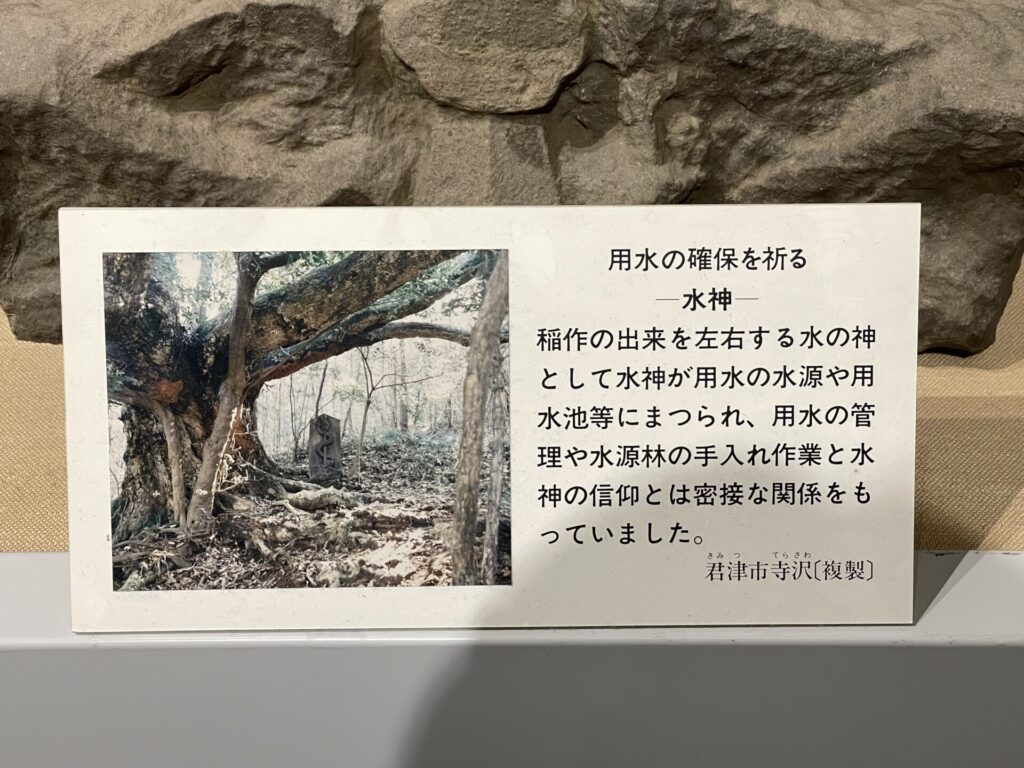

「用水の確保を祈る ─水神─」

上記 龍神とそっくりな(少々怖い)石像を千葉県立中央博物館で見つけました。

説明書には下記のようにあります。

稲作の出来を左右する水の神として水神が用水の水源や用水地等にまつられ、用水の管理や水源林の手入れ作業と水神の信仰とは密接な関係をもっていました。

君津市寺沢(複製)

海津見神社の龍神(?)の場合、近隣に大きな田畑がないため、農業用水地というより水源確保のための信仰でしょうか?。

※余談の余談になりますが、印旛周辺では、水源確保の神様は「辨才天」である一方、水難除けは「水神社(水神様)」という傾向があるそうです。銚子とは「水神様」の役割が異なっていて面白いですね。

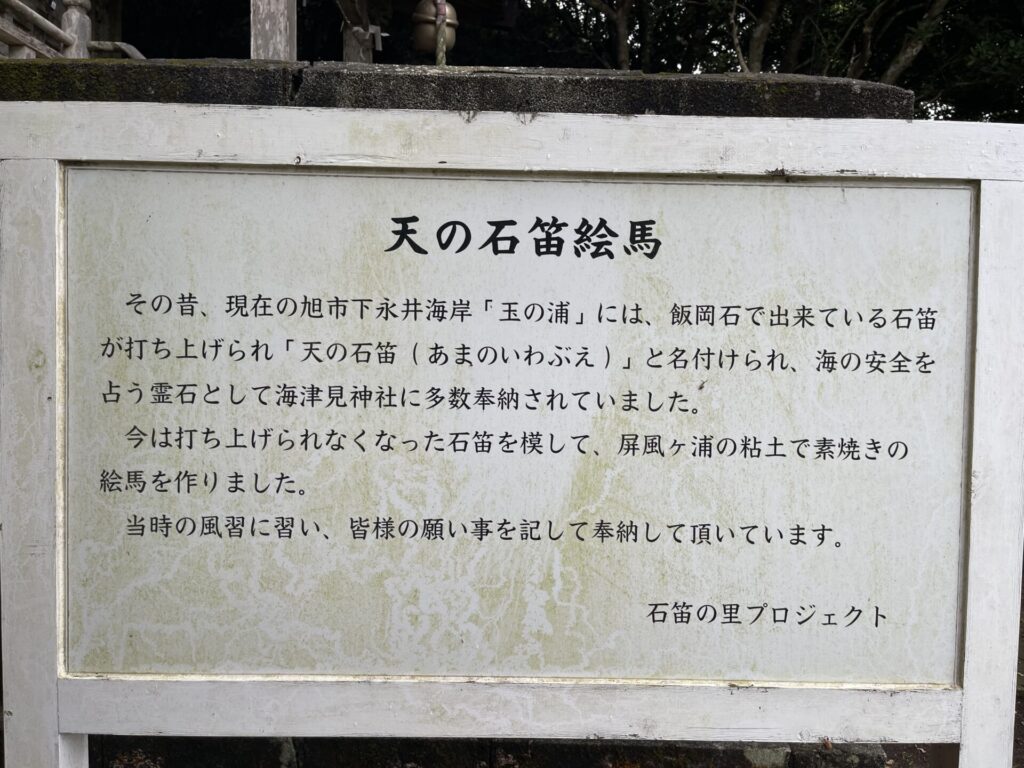

天の石笛(あまのいわぶえ)

飯岡石に穴の開いた「天の石笛」(あまのいわぶえ)が当社に奉納されていたそうです。これにちなみ、手作りの岩笛を奉納する取り組みが行われているそうです。

参拝順路

詳細情報

| 社号 | 海津見神社 |

| ご祭神 | 豊玉姫命 |

| 境内社 | |

| 住所 | 旭市下永井53 |

| その他 | ■飯岡 石笛の里 https://iwabuenosato.wixsite.com/iwabue ■千葉県旭市観光サイト 海津見神社 https://asahicity-kanko.jp/seeing/category/shrine/p4644/ |