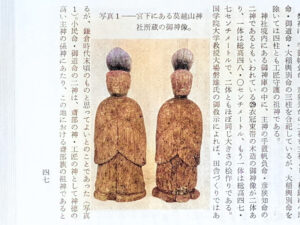

魂生大明神(印旛郡栄町安食)の男根型石製像・木製棒等

千葉県印旛郡(いんばぐん)栄町安食(あじき)の大鷲神社 境内に、巨大な男根像をお祀りする魂生大明神(こんせいだいみょうじん)が鎮座しています。

祭神の魂生神(こんせいしん)は、金精神、根精神などとも書かれる、五穀豊穣、縁結び、子授け、安産、夫婦和合などのご利益のある神様です。

社殿に祀られている御神体は、日本一大きいと言われる、高さ2.5m、周囲2.3m、ツヤツヤと黒光りする男性器型の石像です。周囲には、これまた巨大な木製の男根像とたくさんの「魂生こけし」が祀られています。「魂生こけし」は、大鷲神社 社務所にて子授け等を祈願し奉納することができます。

| 社号 | 魂生大明神 |

| ご祭神 | 魂生神 |

| 住所 | 印旛郡栄町安食3620 大鷲神社の境内 |

熊野神社(佐倉市太田)の男根型木製棒・石棒群

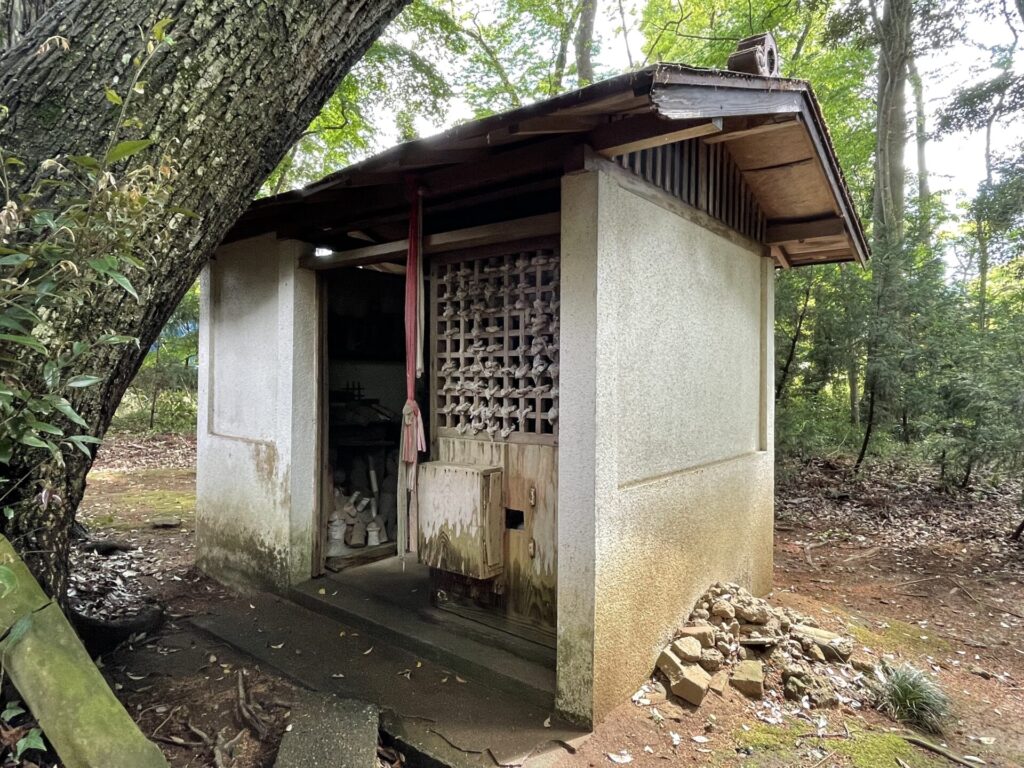

佐倉市太田の熊野神社(太田権現、太田の権現様とも)境内裏の奉納小屋には、数百~千はあろうかという、男性器を模した木製棒・石棒が所狭しと置かれています。

書籍『房総の史跡散歩』(篠崎 四郎 著)によると、往時は千住、板橋、潮来、土浦、銚子など、関東中から参拝客が訪れたそうです。

同書籍には、

「女人はこの一つを拝借して帰り、願い叶えば二本にして返納」

「筆者壮年より研究のためしばしば参拝したせいか二男五女を持ちます。」

とあり、子授けの神様として、とてつもないご利益のあることが伺えます。

ところで、佐倉ではかつて『太田の権現様』(男神)と『印旛姫之宮』(女神)(後述)による「奇祭」が行われていたそうです。

| 社号 | 熊野神社 |

| ご祭神 | |

| 住所 | 佐倉市太田1407 |

諏訪神社(佐倉市木野子)の境内社 熊野神社の男根型石棒群

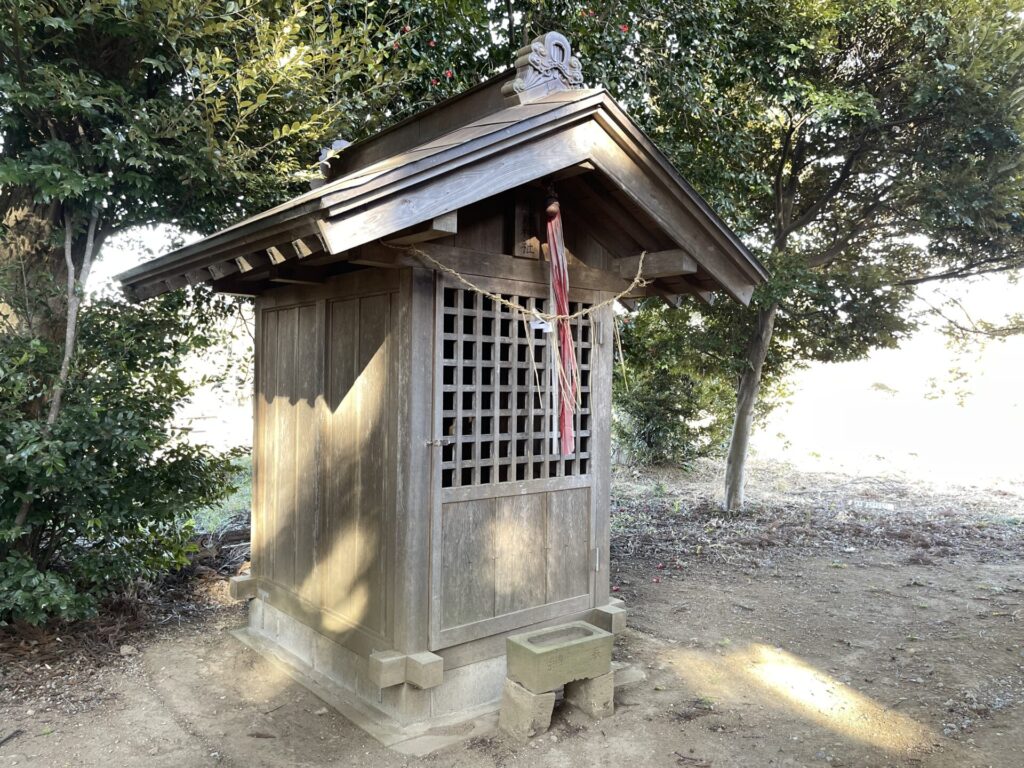

佐倉市木野子(きのこ)の諏訪神社には多数の境内社があり、その中の最も新しい境内社である「熊野神社」に男根型の棒が何体か祀られています。

佐倉市の熊野神社の生殖器崇拝ということで、上記「太田の権現様」との繋がりが感じさせられます。

| 社号 | 諏訪神社の境内社 熊野神社 |

| ご祭神 | |

| 住所 | 佐倉市木野子160 |

印旛姫之宮(佐倉市臼井田)の男根型石製像

佐倉市臼井田の印旛姫之宮は、伊邪那美命(いざなみ-)を祭神とする、小さいながらも手入れの行き届いた美しい神社です。境内には、空豆にも男性器にも見える石像が、船にも女性器にも見える台座の上にどっかりと置かれています。

往時は、「印旛姫の宮奉納花火大会」(現 佐倉市民花火大会)として地元の花火大会の名を冠するほどの社だったようです。現在は私有地のなかにあるようで、近隣に車を停めることはできません。参拝の際は、迷惑にならないよう十分に注意しましょう。

| 社号 | 印旛姫之宮 |

| ご祭神 | 伊邪那美命(イザナミノミコト) |

| 住所 | 佐倉市臼井田108-2 |

熊野神社(四街道市亀崎)の子授けの御神木

四街道市亀崎の熊野神社には、子授けの御神木が生えています。樹齢約600年のなかなかに大きな樹で、基部の裂け目を女性器と見立てているのかと思われます。

足元には、コンクリート製と思われる、大変リアルな男性型石像も置かれています。注連縄を巻かれている姿がかわいらしいですね。

当社の東南東1.66km、当集落の存する丘陵から鹿島川を挟んだ対岸の丘陵に、上述の「太田の権現様」が鎮座しています。子授け祈願の方は、併せてお参りすると良いでしょう。

| 社号 | 熊野神社 |

| ご祭神 | 伊拝諾命(いざなぎのみこと)、伊弉冉命(いざなみのみこと)、速玉男命(はやたまのおのみこと)、事解男命(ことさかのおのみこと) |

| 住所 | 四街道市亀崎1 |

三柱神社(富津市竹岡)の男根型石製像

三柱神社は、古代房総を開拓した忌部氏(いんべし)の祖神三柱を祀る、山城跡に鎮座する神社です。

由緒は不明ですが、切り開かれた剥き出しの大岩の壁面に、男性器を模した石像が置かれています。周囲の大岩とひと繋ぎで繋がっているのでしょうか?

当社は、車や電車でのアクセス◎、初代波の伊八の彫刻、県指定文化財の本殿などの見所もあるほか、近隣に「竹岡のヒカリモ発生地」「燈籠坂大師の切通し」「竹岡ラーメン梅乃屋」などもあり、ドライブにお勧めの神社です。

| 社号 | 三柱神社 |

| ご祭神 | 天太玉命(あめのふとだまのみこと)、天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)、天日鷲命(あめのひわしのみこと) |

| 住所 | 富津市竹岡4452 「竹岡」駅から平坦目な道を2.1km |

厳島神社(南房総市白浜町白浜)の男根型木製棒

房総半島最南端、南房総市白浜町の野島崎という小さな半島に、厳島神社(野島弁才天)が鎮座しています。同社の社殿に向かって右手には、男性器を模した巨大な木製彫刻が置かれています。

男根像脇の『男根・七不思議』なる詞は、「子宝に恵まれすぐれたご利益のある祠也」としめられ、実際、何組かのご夫婦が、この木像彫刻に手を合わせていました。子授け祈願として、有名なのでしょうか。

すぐ裏にある野島崎灯台は、一般人も入ることができるので(有料)、こちらもお勧めです。

| 社号 | 厳島神社(野島弁財天) |

| ご祭神 | 市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)、弁財天 |

| 住所 | 南房総市白浜町白浜629 |

大生神社(茨城県潮来市大生)の男根型石像

千葉県ではないですが、鹿島神宮の本宮(元宮)と言われる潮来市の大生神社にも、生殖器を模したと思われる石像があります。

場所は鳥居の左手前、七ツ井戸の右手で、大きな樹の根元に四基の男根型石像が置かれています。

| 社号 | 大生神社 |

| ご祭神 | 建御雷之男神 |

| 住所 | 茨城県潮来市大生814 |

おまけ:古代人の生殖器崇拝

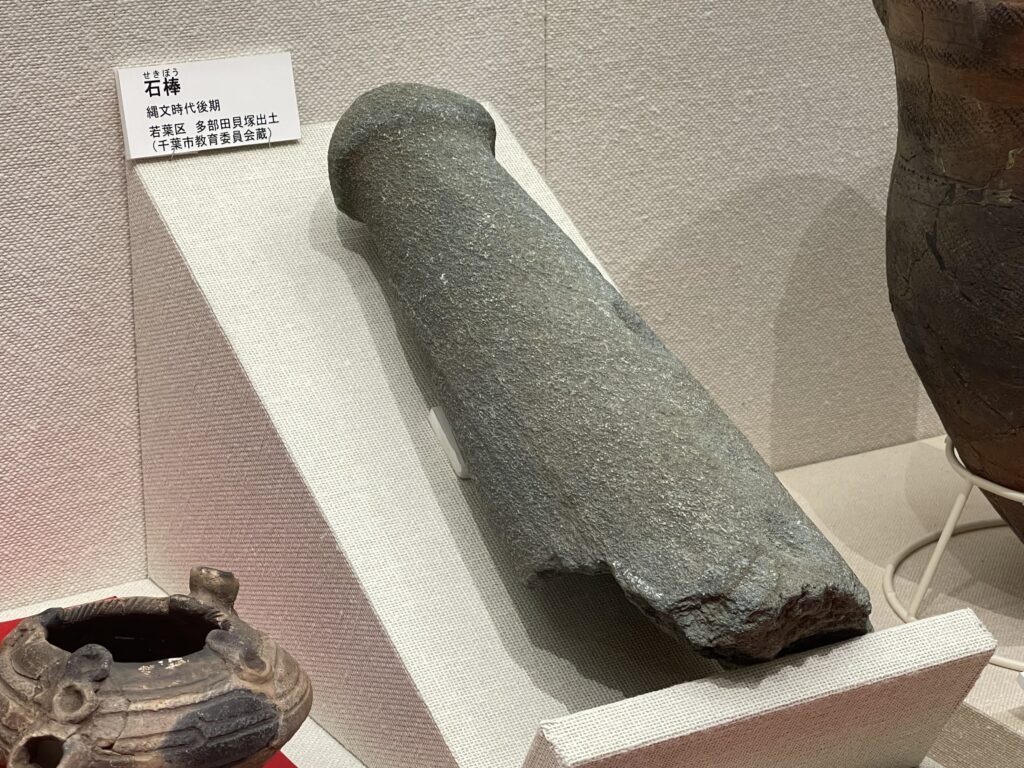

男根型(?)石棒、木製棒│千葉市立郷土博物館

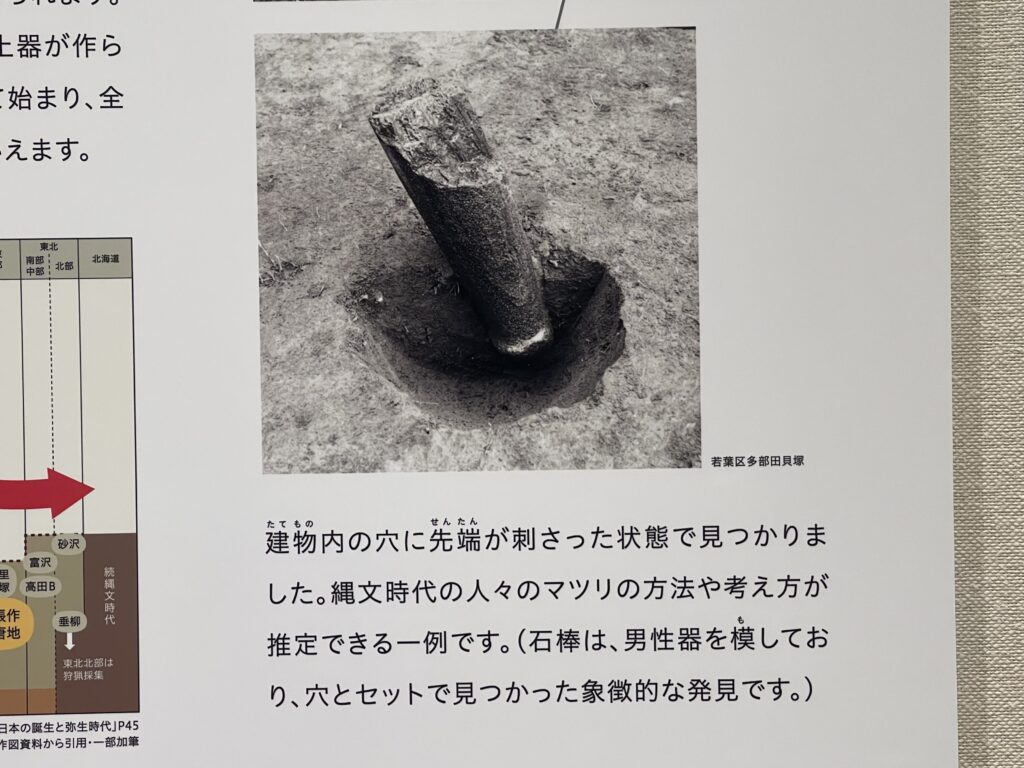

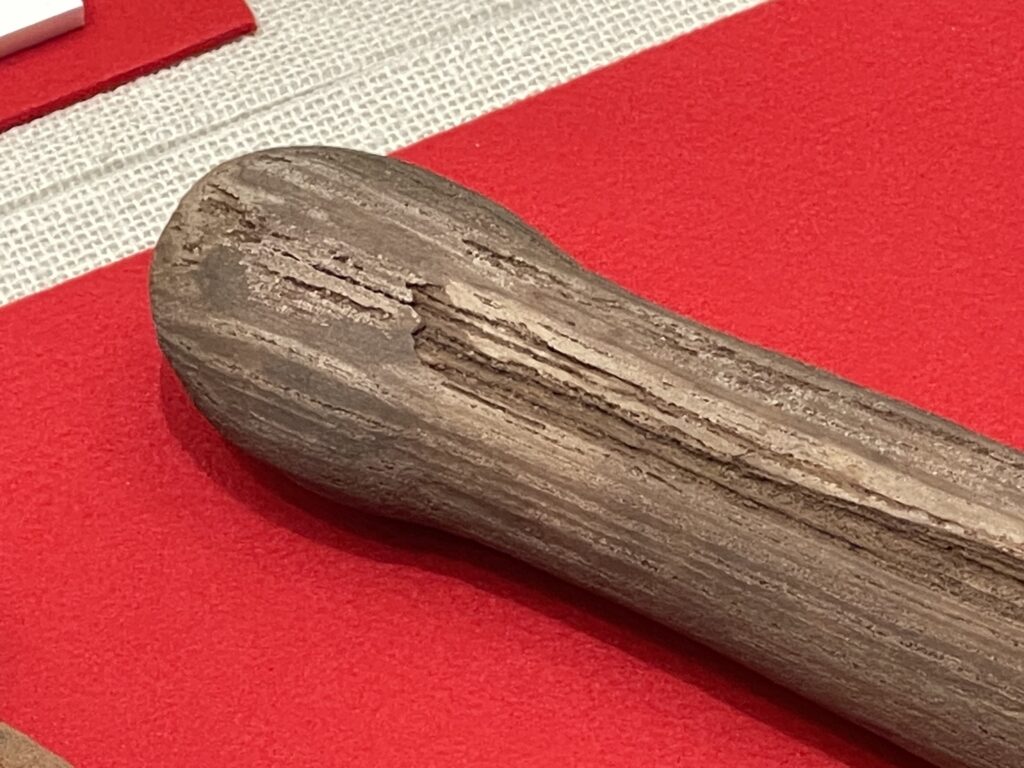

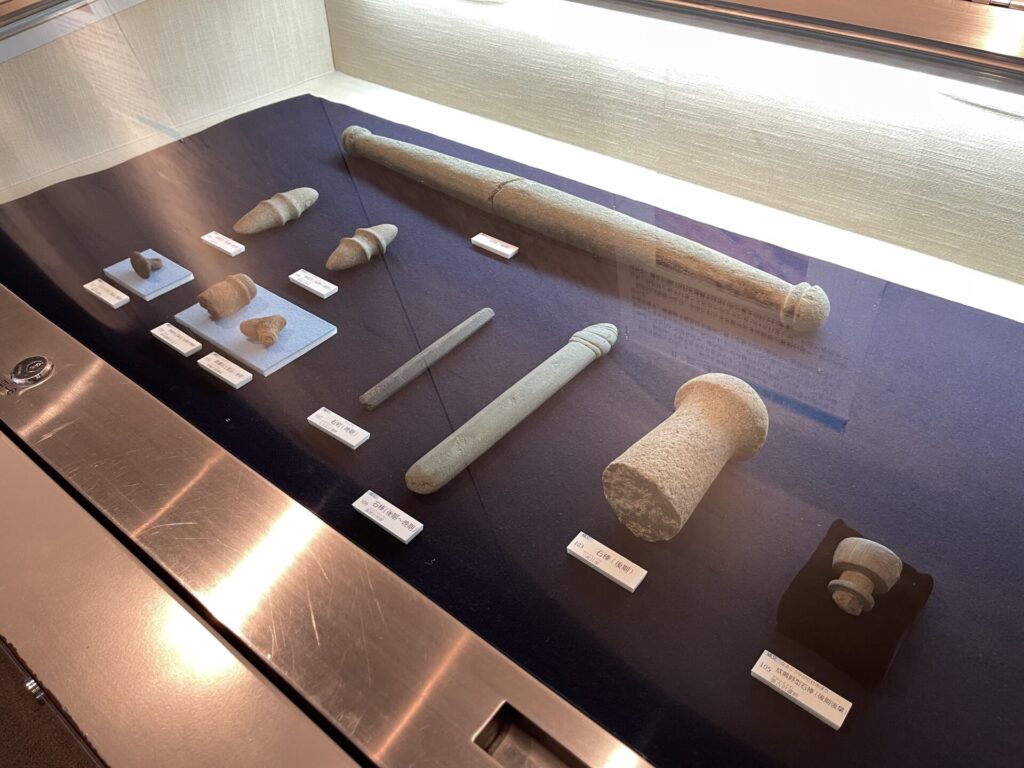

「千葉城」として親しまれる千葉市立郷土博物館に、男根を模したと思われる縄文時代の終わり際の遺物が二基展示されています。どちらもかなり大きなもので見応えがあります。

大きな方の石棒は、先端が地面に刺さったまま見つかったそうです。安房国 式内社の「莫越山神社」(宮下)の境内周辺からも、突き刺さった状態の石棒(現地では「うなぎのあたま」と呼ばれた)が見つかったという記録があります(森谷ひろみ 1971年)。縄文時代の終わり際ということで、房総に移住した忌部氏との関連を想像してしまいます。

筆者の感想

当施設は、2025年11月8日にリニューアルし、古代史コーナーが大変充実、神社好きにはたまらないフロアになりました。

最上階、展望台からの眺めも素晴らしうえ、近隣に県立図書館や県立中央博物館もあるため、筆者は今後ちょくちょく足を運ぶ予定です。

| 資料名称 | 男根型(?)石棒、木製棒 |

| 時代、出土場所 | 石棒:縄文時代後期 若葉区 多部田貝塚出土 木製棒:縄文時代後晩期 若葉区 築地台貝塚出土 |

| 遺跡住所 | 千葉市立郷土博物館 |

| 筆者資料観察 | 常設展示 |

| その他 | ■千葉市立郷土博物館 https://www.city.chiba.jp/kyodo/ |

男根形土製品│草刈遺跡(F区)

ちはら台駅周辺の台地上にある草刈遺跡群より見つかった、縄文前期 or 晩期の男根形の土製品です。

男根状土製品は、数少ない珍しいもので系統が辿れないそうです。

下記の写真は、筆者が千葉県立中央博物館の期間限定イベントで撮影したものです(写真撮影OKでした)。

男性生殖器を模した様々な製品が展示されていた

筆者の感想

あまりにも印象が強いため、筆者のなかでしばらくの間は「ちはら台=男根形土製品」というのが抜けないのかなと思います。

途中で折れているので実際のサイズが分からないところに、歴史のロマンスを感じさせられます。

| 資料名称 | 男根形土製品(前期or晩期) |

| 時代 | 縄文 |

| 遺跡名 | 草刈遺跡(F区) |

| 遺跡住所 | 草刈古墳群:市原市ちはら台西3-3 草刈33号墳:市原市ちはら台南2-10 |

| 筆者資料観察 | 千葉県立中央博物館 令和6年度トピックス展 地中からのメッセージ~旧石器・縄文・弥生~ ―公益財団法人千葉県教育振興財団設立50周年記念展 part1― 令和6年12月21日(土)~令和7年2月9日(日) |

| その他 | ■千葉県立中央博物館 令和6年度トピックス展 地中からのメッセージ~旧石器・縄文・弥生~ https://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/exhibition/events/r6zaidan/ ■市原歴史博物館 草刈遺跡(旧石器) https://www.imuseum.jp/maibun/map/iseki_file/2/138.html ■市原歴史博物館 草刈遺跡(弥生) https://www.imuseum.jp/maibun/map/iseki_file/10/480.html |

陰嚢形土製品│伊篠白幡遺跡(いじのしらはた-)

JR・京成の酒々井駅 北東2kmほど、印旛沼に面した台地上にある伊篠白幡遺跡より見つかった、縄文時代後期の陰嚢形の土製品です。

こちらのも数少ない珍しいもので系統が辿れないそうです。

下記の写真も、けんぱくの上記イベントで展示されたもので、写真撮影OKでした。

印旛沼の南周辺は往古大変栄えていたようで、伊篠白幡遺跡の周辺には、

- 日本最大級の規模を誇る旧石器時代の墨古沢遺跡(国指定史跡)

- 奈良平安・時代に印旛一帯の中心地だった長熊廃寺跡(高岡寺跡)(県指定史跡)

などがあります。特に前者は、「34,000 年前、墨古沢は日本の中心であった」と言われています。

筆者の感想

旧石器時代に「日本の中心」と言わるほどの大規模集落を作った人々の子孫が、縄文時代にこの陰嚢形土製品を作った想像すると、これまた歴史のロマンを感じさせられます。

個人的に、陰嚢に見えると言われればそう見えますし、そうでないようにも見えます。報告書には「三文状の土製品である。男性の陰嚢を模したものとも考えられる」と記されています。

| 資料名称 | 陰嚢形土製品(後期) |

| 時代 | 縄文 |

| 遺跡名 | 伊篠白幡遺跡(いじのしらはた-) |

| 遺跡住所 | 印旛郡酒々井町伊篠 印旛郡酒々井町上岩橋 |

| 筆者資料観察 | 同上 |

| その他 | ■千葉県立中央博物館 令和6年度トピックス展 地中からのメッセージ~旧石器・縄文・弥生~ https://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/exhibition/events/r6zaidan/ ■千葉県文化財センター 1986 『酒々井町伊篠白幡遺跡』千葉県文化財センター調査報告114 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/31846 ■酒々井町教育委員会 2020 『34,000年前、墨古沢は日本の中心であった』墨古沢遺跡国史跡指定1周年記念シンポジウム https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/91124 |