匝瑳市松山の松山神社

概要

松山神社は、伊弉冊命(いざなみのみこと)、誉田別命(ほんだわけのみこと)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)を祭神とする、匝瑳市松山に鎮座する神社です。古くは「松山大権現」「松山大明神」と称していましたが、明治元年、現在の「松山神社」に改称しました。

806年の存在記録が伝わっている古くからの地域の鎮守で、中世には本社を中心に松山集落が形成され、その台地上に松山城が築かれたと言われています。1500年代後半から、匝瑳市域で唯一、神領として10石の土地が与えられ、明治時代は指定村社に列せられました。

現在も執り行われている「筒粥神事」は、1752年の書物に記載が見られる歴史のある祭事です。文化面としては、江戸時代後期には、同社の神官が寺子屋教育を行っていたそうです。

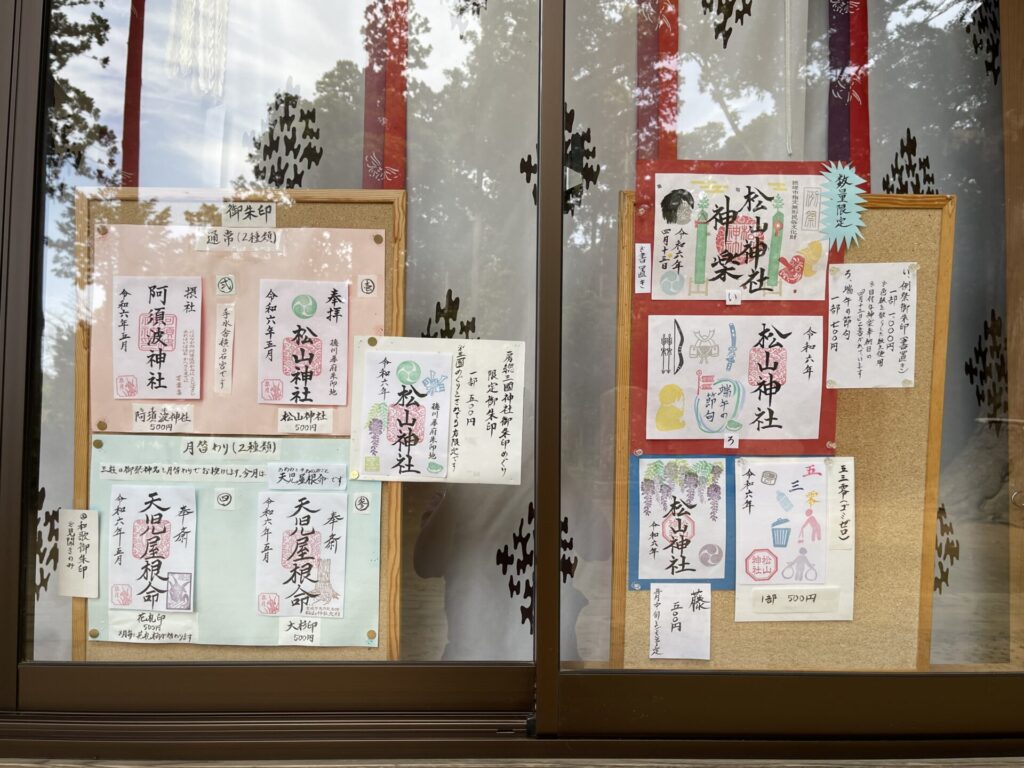

社殿右には、匝瑳市天然記念物の巨大なご神木「松山神社大杉」が生えています。公式HPによると、高さ約35メートル、根回り17メートル、目通り8.5メートル、推定樹齢850年とのことです。

参拝日記

パンフレット「八日市場 八社参り 長路コース」にある山桑稲荷神社を参拝後、山桑公園野球場の脇を通り田園風景を楽しみながら松山地区を目指しました。球場西側の森の足もとに、明らかに人工物と思われる長方形の石材が詰まれているのを発見。山桑城の跡でしょうか?

千葉の谷津の風景は素晴らしいです

山桑稲荷神社から1.4km ほど歩くと、匝瑳小学校右手の松山神社の入り口に到着。

本社は、広く清掃の行き届いた境内に、印旛周辺では見られないような大きな社殿とご神木を備えたスケールの大きな神社です。普段、同地域の誰もいない産土神社にばかり参拝している筆者は、終始上方向をぽかんと見上げながら参拝していました。

写真では伝わりづらいのですが、拝殿、本殿ともにとても大きな建物で、拝殿の木鼻(獅子鼻、象鼻)は一般的なものより一回り大きく迫力があり、高床式の本殿はその高さにただただ圧倒されました。匝瑳市一の大杉というご神木は、麻賀多神社(成田)等と異なり垣で囲われていないため、直接触れることができ、幹の質感を感じることができます。

創建・由緒・祭神

祭神は、806年に伊邪那美命 (いざなみのみこと)を、1194年誉田別命(ほんだわけのみこと)と天児屋根命(あめのこやねのみこと)をお祀りしました。

天児屋根命は中臣氏の祖神です。匝瑳市周辺は物部氏によって拓かれた地域であるため違和感を感じるかもしれません。近隣の式内社 老尾神社の神主は、代々、大中臣鎮宅を祖とする大中臣匝瑳氏(老尾神社神職系匝瑳氏)が務めてきました。古代この地には、中臣系の有力な人物が入植してきたのでしょうか。

旧指定村社

祭神

伊弉册命(いざなみのみこと)譽田別命(ほんだわけのみこと)天児屋根命(あめのこやねのみこと)

境内神社

阿須波神社・稲荷神社・子安神社

由緒沿革

平城天皇の大同元年に伊弉冊命を奉斎。御鳥羽天皇の建久五年誉田別命・天児屋根命を合祀する。源頼朝が神領三〇貫を寄進し社殿を造営す。天正一九年徳川家康が神領一〇石を寄進、以下歴代御朱印永続す。地頭中根大隅守等年々祭薬料として御成米の寄進あり、社殿の造営修理毎に御蔵米一〇ないし一五俵の寄進を例とした。旧号松山大権現、徳川幕府になって松山大明神、明治元年松山神社と改称。同六年一〇月村社に列した。

神事と芸能

四月一三日例祭に神楽奉納(市無形文化財)。一〇月一三日例祭に御神幸。八月一日風鎮祭。一月一四日小豆粥占い神事。

(1)松山神社領での争論

一〇石の神社領

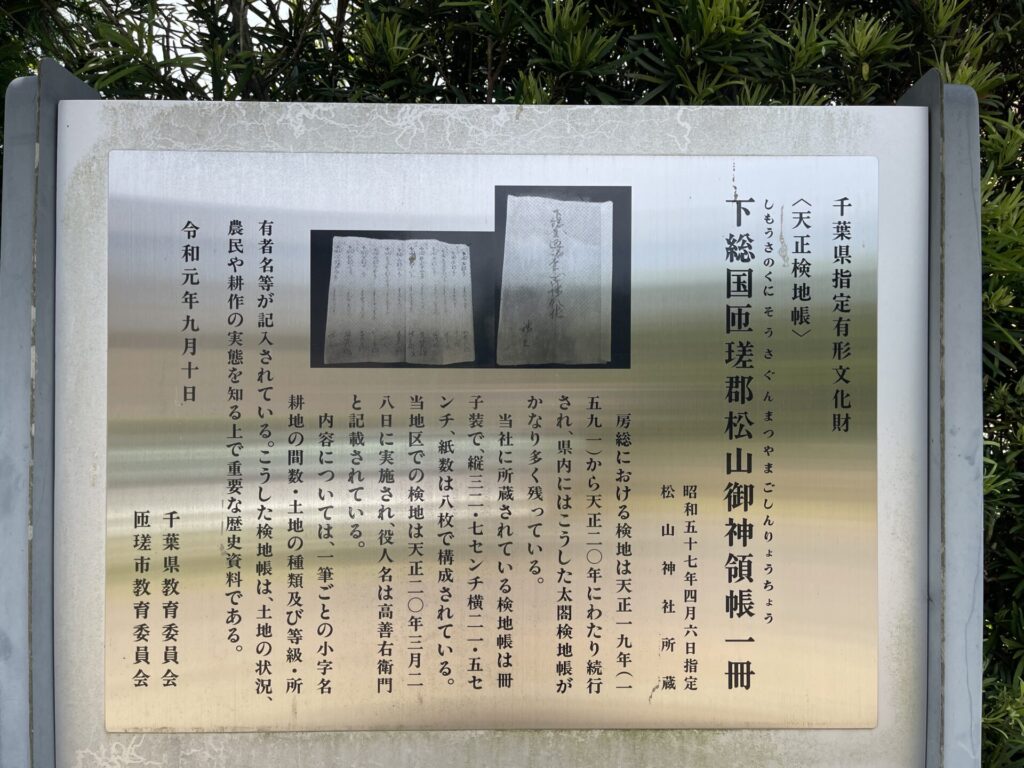

松山神社は市域では、神領の寄進を受けた唯一の神社であった。神領一〇石は、天正二十年(1592)三月二十八日の「匝瑳松山神領帳」に見られるように(中略)、屋敷四畝二九歩・四筆であった。(中略)神社領の百姓は、収穫の中から一定の年貢米を神社へ納める一方、境内地の掃除や祭礼の際などに社役を果たす義務があった。

神社の造営

ところで、松山大明神の造営は、「松山神社文書」によると(中略)元和六年(1620)地頭土井大炊頭が「本社仮屋造に御建立」とあるように本殿の建立に取り掛っている。(中略)同十二年(1635)に領主となった旗本中根大隅守が同十六年(1639)九月十三日、大祭のため御蔵二俵を寄付し、翌十七年三月、前殿(拝殿か)を建立している。このように江戸時代初期には領主の援助によって神社の造営が行われていたことがわかる。

松山村

[支配・村高]

江戸時代前期の支配については知りえないが、寛永十二年(1635)に旗本中根氏の支配となり、明治維新時まで中根氏の一給支配が続いた(中略)。村高は(中略)このうち一〇石は松山神社領であった。

村のようす

松山村は中世、松山神社を中心に集落が営まれ、(中略)江戸時代後期には松山神社の神官による寺子屋教育が行われていた。新官はまた文化面での活動も知られる。

松山神社の遷宮

遷宮とは、神社の本殿の造営修理に際し、神体をうつすこと、つまり遷座である。松山神社では、遷宮にあたり神主と同村の七か寺が別当時であることから、神事に際してはそれぞれの寺々が分担して役目をはたしてきた。(中略)宝殿の心臓や惣葺替えは福寿寺が、それより小さい遷宮は観照院で行うことに決まった(「見徳寺文書」)。

江戸時代初期には松山神社の造営遷宮は村の領主によって行われていた。しかし、時代が下がるにつれて村民の負担となり、神社にとっても難問をかかえることになっていった。

[寺社と信仰]

鎮守は松山神社(字中宿)で、このほか石宮が多くまつられていた。松山神社は神領一〇石があり、年中行事が行われ、その際にはこれらの寺院がそれぞれの役割を果たした。宝暦二年(1752)の「年中行事祭事帳」には分担が詳しくまとめられている。現在も継続されている一月十四日「筒粥神事」もこの記録に見られる。また、九月十二日から十四日まで野手浜への「お浜下り」も行われた。

[集落と地名]

松山(まつやま)村の集落は松山神社を中心に形成され、その台地上に中世城郭が存在した古い集落である。

神社写真

社殿

源頼朝が神領三〇貫を寄進し社殿を造営、1620年地頭 土井大炊頭が本殿建立に取り掛り、1640年領主 旗本中根大隅守が前殿(拝殿か)を建立したという記録が残されています。

上記のように、本社の造営遷宮は、江戸時代初期には村の領主によって行われていましたが、時代が下がるにつれ村民の負担となっていき、神社も頭を悩ませていたようです。

上部に鬼のような彫刻が

鬼のようにも獅子のようにも見える?

吽形か。

写真では伝わりにくいですが、かなり大きいです。

肉球までしっかり彫られています

阿形か。

鳥居

横に小学校があるため感じにくいのですが、鳥居もかなりの大きなさのものです。

摂社、末社

『千葉県神社名鑑』には境内神社として、阿須波神社、稲荷神社、子安神社の記述があります。

公式サイトによると、その他に、天神社、大杉神社、阿夫利神社、四社大神、白山宮、愛宕社等が祀られているそうです。

祭神は、生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神

小さな子狐が可愛らしい

小祠、石碑等

手水舎

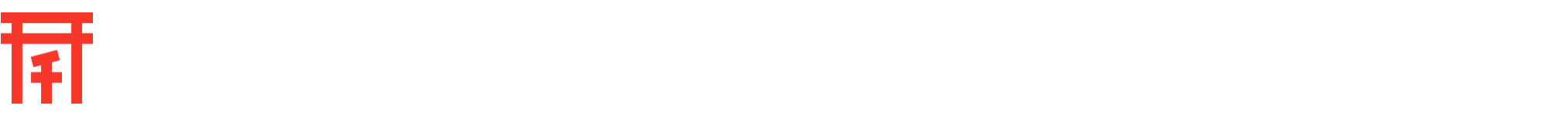

神楽殿兼参集殿と御朱印

祭神三柱の御朱印は、一柱ずつ月替わりで販売。本社祭神の御朱印を得るには、三度、別の月に参拝する必要があるようです。

ご神木:匝瑳市(旧 八日市場市)指定文化財 記念物 天然記念物「松山神社大杉」

社殿自体がかなり大きいため写真では伝わりにくいですが、拝殿右のご神木はとてつもない大きさです。

同社の公式HPによると、高さ約35メートル、根回り17メートル、目通り8.5メートル、推定樹齢850年、市内で2番目、杉の木としては最大の大木とのことです。

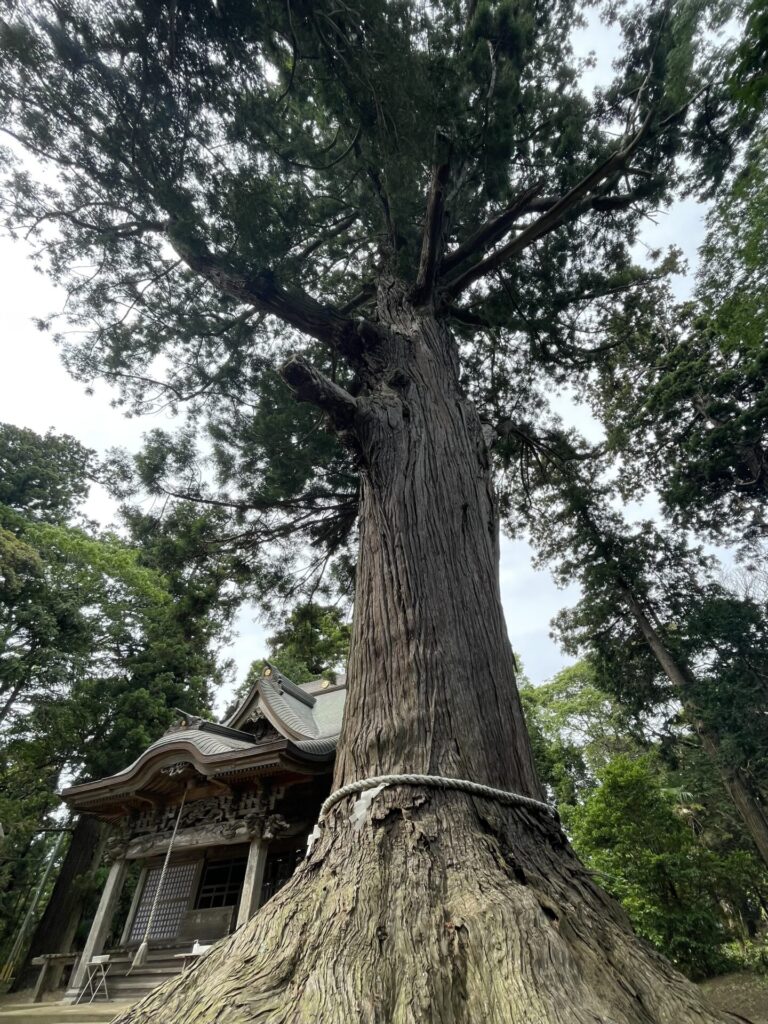

指定・登録文化財

本社には、県および市に登録された文化財が上記の御神木含め、実に3つもあります。

- 千葉県指定有形文化財(古文書)「天正検地帳(下総国匝瑳松山御神領帳)」

- 匝瑳市指定文化財(記念物 天然記念物)「松山神社大杉」

- 匝瑳市指定文化財(無形民俗文化財)「神社神楽」

その他

境内風景

ご神木が大きすぎるため気づきにくいですが、境内には他にも背の高い樹がたくさん生えています。

参拝順路

入り口左に「松山神社前」バス停があります

まっすぐ進みます

左手には小学校の校舎が

詳細情報

| 社号 | 松山神社 |

| ご祭神 | 伊弉册命(いざなみのみこと)、譽田別命(ほんだわけのみこと)、天児屋根命(あめのこやねのみこと) |

| 境内社 | 阿須波神社、稲荷神社、子安神社 |

| 住所 | 匝瑳市松山1123 |

| その他 | ■松山神社HP https://www.matsuyamajinja.jp/ ■匝瑳市HP 匝瑳探訪 松山を歩く 神社の正月 https://www.city.sosa.lg.jp/data/doc/1671508443_doc_12_0.pdf ■匝瑳市HP 4月 松山神社の十二神楽 https://www.city.sosa.lg.jp/sp/page/page000935.html ■匝瑳市HP 1月 松山神社の筒粥神事 https://www.city.sosa.lg.jp/sp/page/page000930.html ■ちば観光ナビ https://maruchiba.jp/spot/detail_10221.html ■匝瑳市HP 指定・登録文化財一覧表 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000915.html ■千葉県HP 県指定有形文化財 天正検地帳 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p171-009.html |

参考

上記のWeb サイトのほかに下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987

- 『八日市場市史』八日市場市史編さん委員会 編 1987年