匝瑳市の山桑稲荷神社

概要

山桑稲荷神社は、匝瑳市北側の台地の上を、内陸へ1km ほど登った場所に鎮座する神社で、蒼稲魂命(うかのみたまのみこと)を祀っています。

創建年代は不詳ですが、「1619年2月6日再改造」の記述があるため、江戸時代初期かそれ以前の創立となります。

1689年2月に神祇官領吉田家より「稲荷大明神」の称号を賜わり、1868年(明治元年)に「稲荷神社」と改称しました。

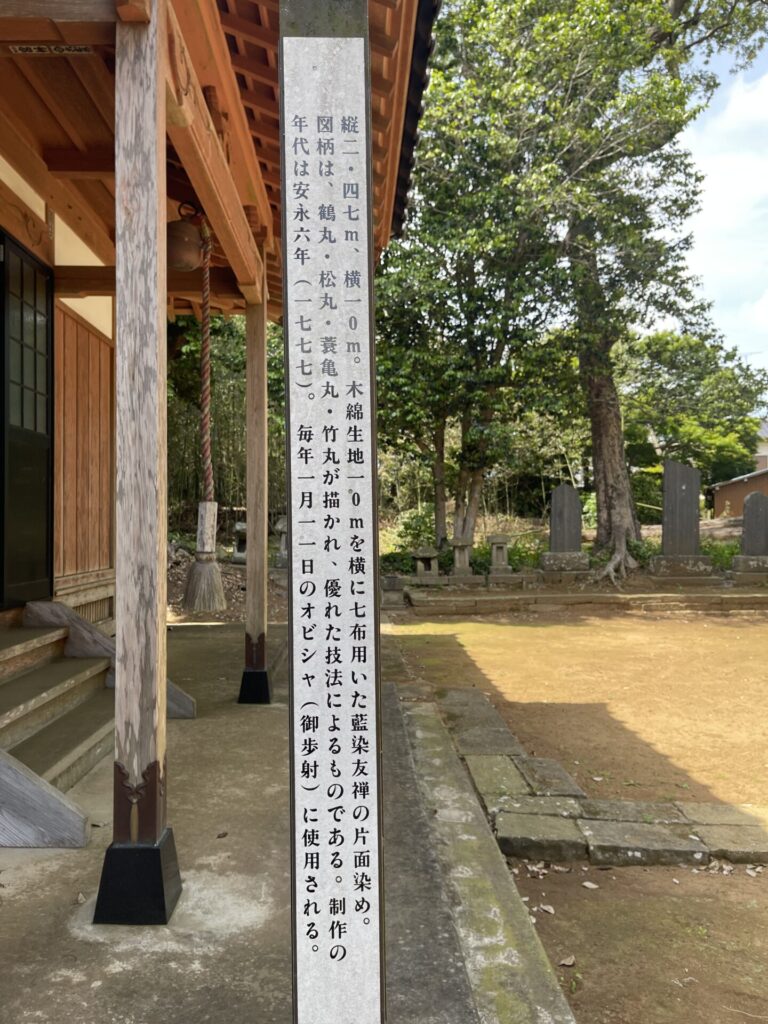

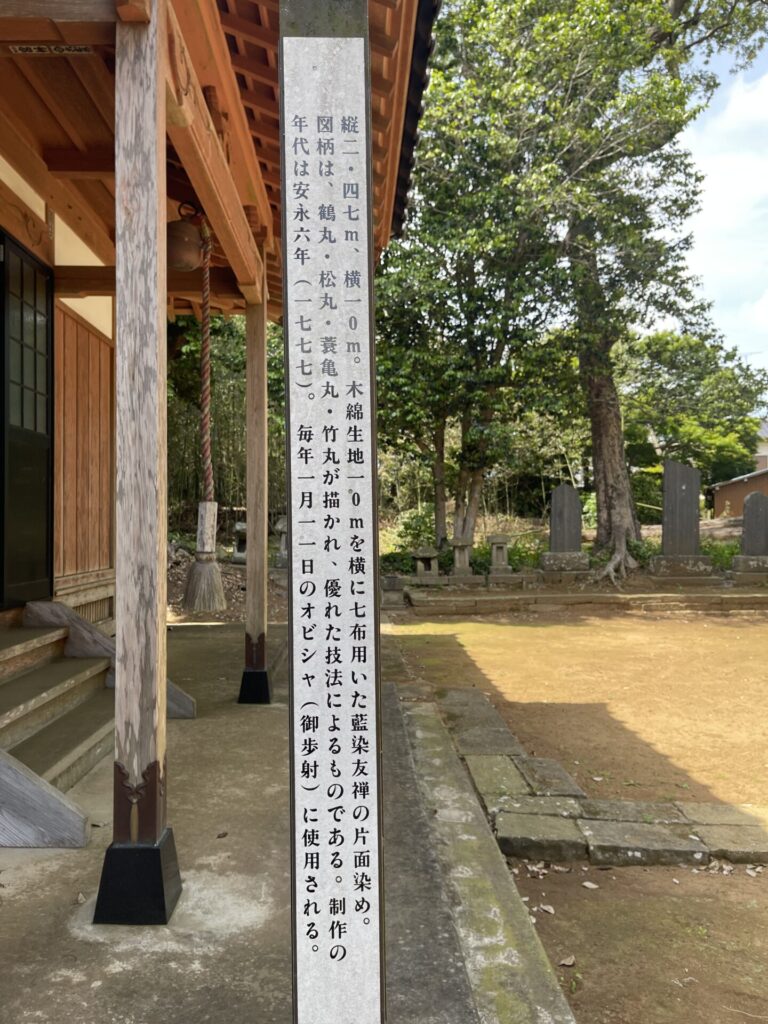

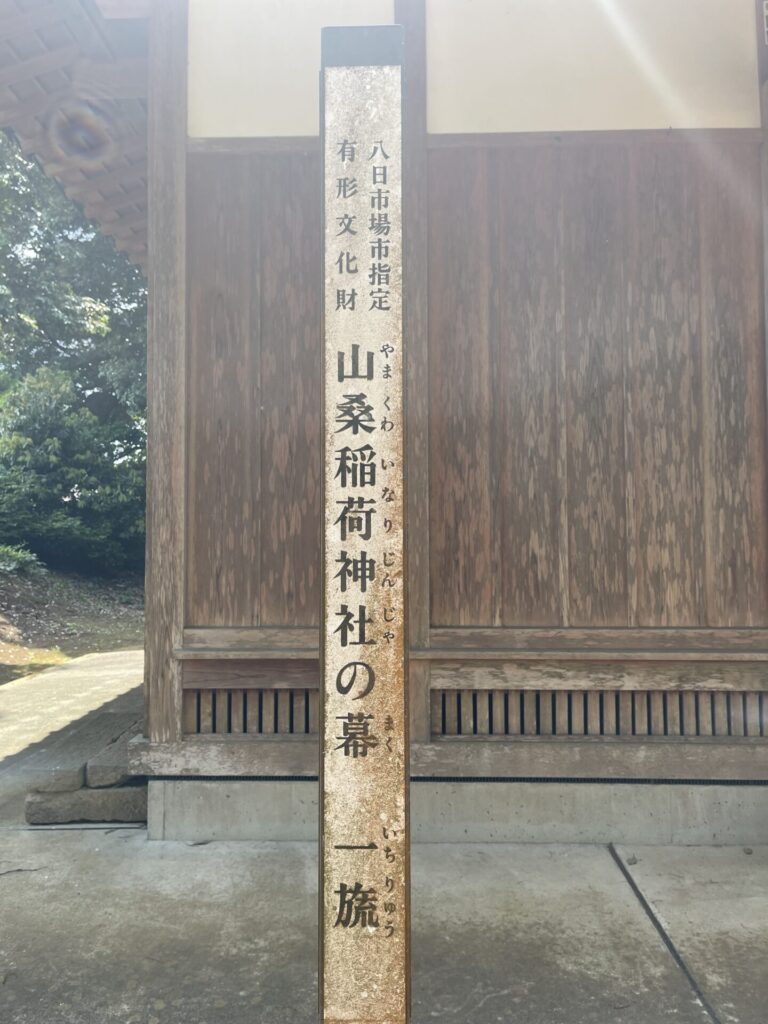

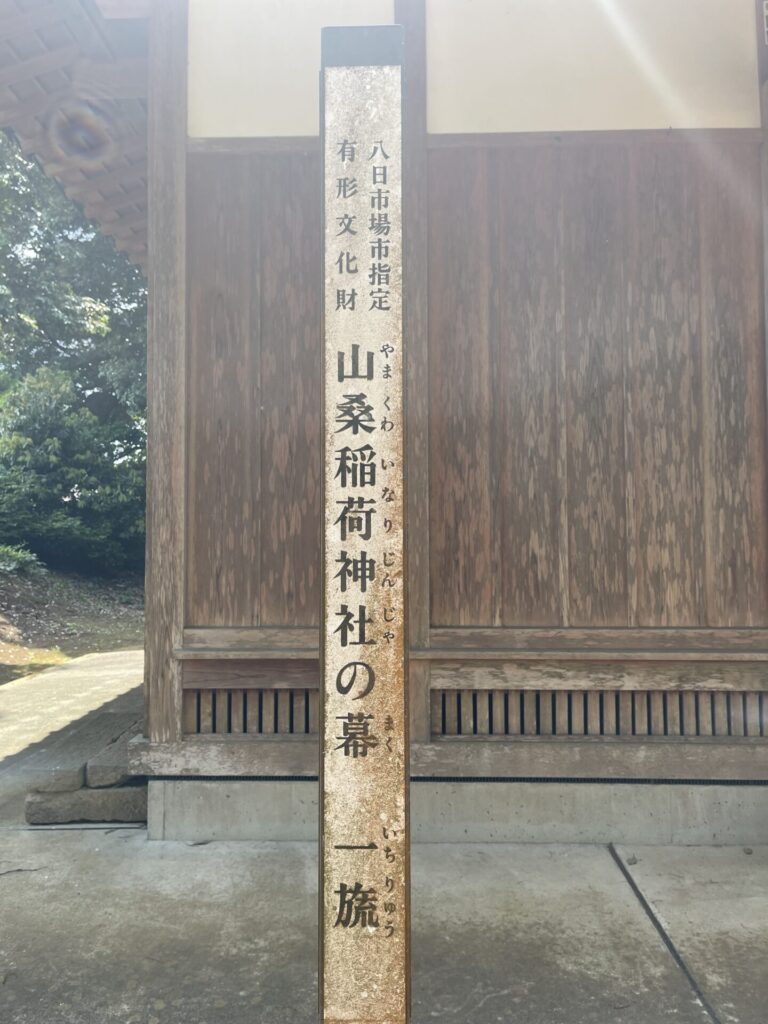

本社所有の、1777年頃制作、横10m の愛染友禅染の幕が、八日市場市指定文化財に登録されています。

玉垣に囲われた本殿の周りには、4体5匹(4匹+背中の子1匹)の狐像が置かれています。

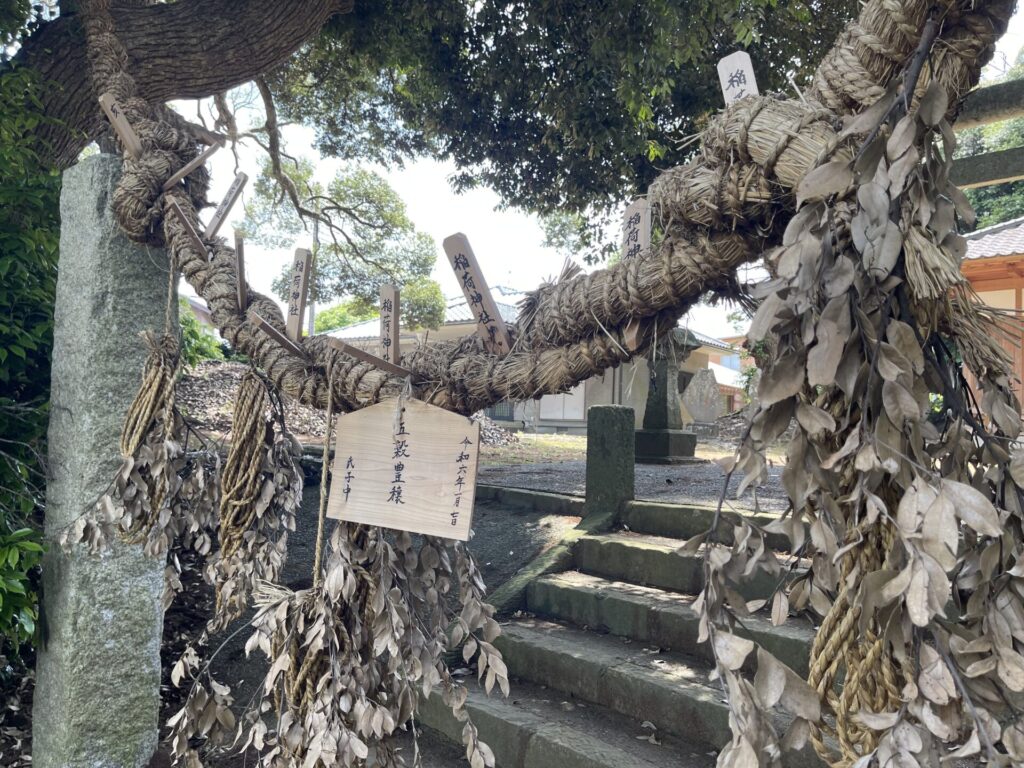

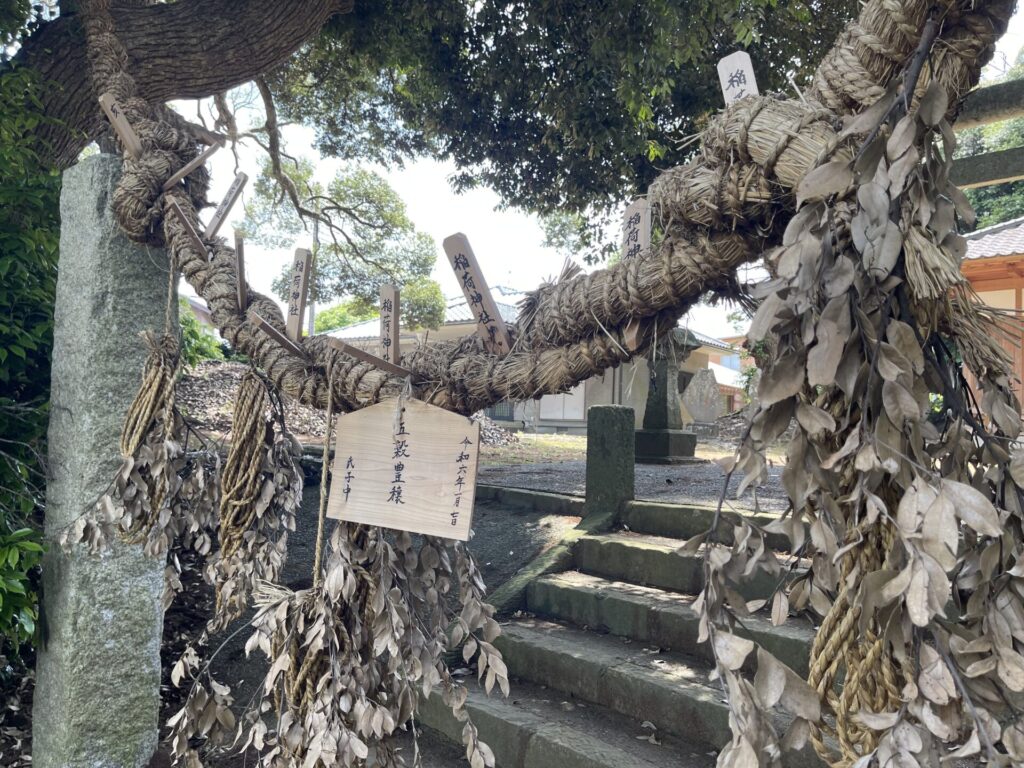

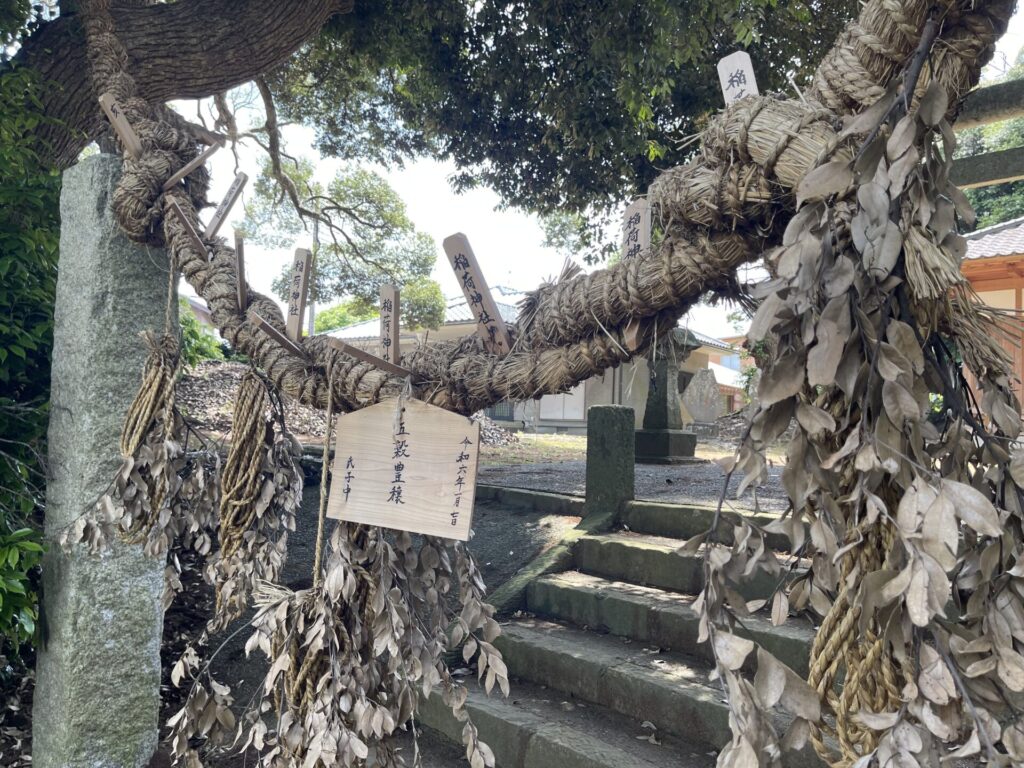

特徴的な行事として、昨年秋に収穫された稲わらを結い上げて作った8m の大注連縄(おおしめなわ)を神社正面につるし家内安全や無病息災を祈願する「網かけ神事」が、毎年一月に行われています。『千葉県神社名鑑』にある「一月一八日〆掛け祭」はこれのことでしょうか。

参拝日記

「八日市場」駅を降り、佐原八日市場線(県道16号)を徒歩にて北上、台地のうえの山桑稲荷神社や松山神社を目指します。この経路は、途中、弁財天、天神山公園の浅間神社と天満宮、老尾神社など、魅力的な神社が複数鎮座しているかなり熱い通りです。

山桑稲荷神社は、県道沿い、遠目でも「あそこに神社があるな」とわかる、背の高い樹々の密集する鎮守の杜に鎮座していました。

鳥居の前に、大きなしめ縄が通せんぼのように張ってあり、「(八日市場だけに)妖怪でも出たのか?」「神様的な結界?」「参拝禁止?」などと戸惑いました。神社の左、境内と境界線のない「山桑コミュニティセンター」に地元の方が普通に出入りしていたので、しめ縄の右横を通って参拝。何も言われなかったので、恐らく問題はなかったのだと思います。

太く長いしめ縄は、かなりの迫力があります。千葉市~印旛周辺では、こんなに大きなしめ縄はなかなかお目にかかれません。地元の方が結い上げるとのことですが、先日、印西市立印旛歴史民俗資料館にて「しめ縄を結う技術を持った人がほとんどいなくなってしまった」という話を聞き、山桑の地はその技術がまだ生きているのだな、と感心させられました。

稲荷神社と言えば、狛犬ならぬ狛狐ですが、鳥居から拝殿の間には見当たりません。玉垣から本殿を除くと、4体の狐像が置かれています。前方の二体は、耳の向きや表情がまったく異なり、ひょうきんで可愛らしいです。

『千葉県神社名鑑』に、1689年2月に「稲荷大明神」の称号を賜わったと記載があります。それまでは別の祭神を祀る神社だったのでしょうか?

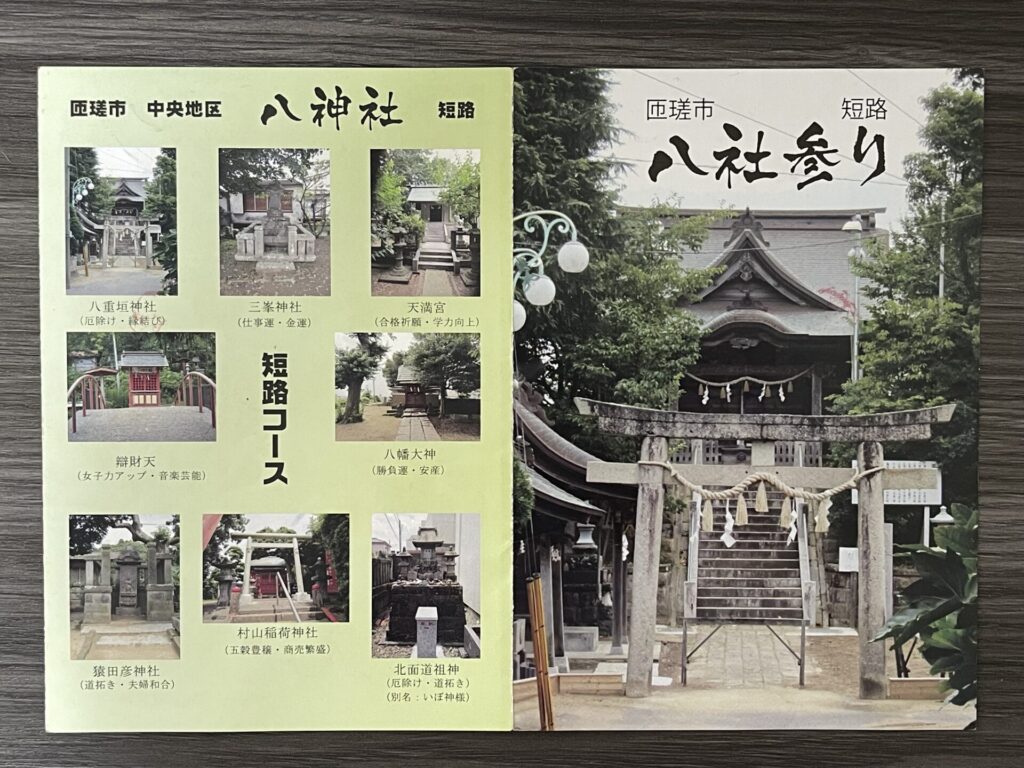

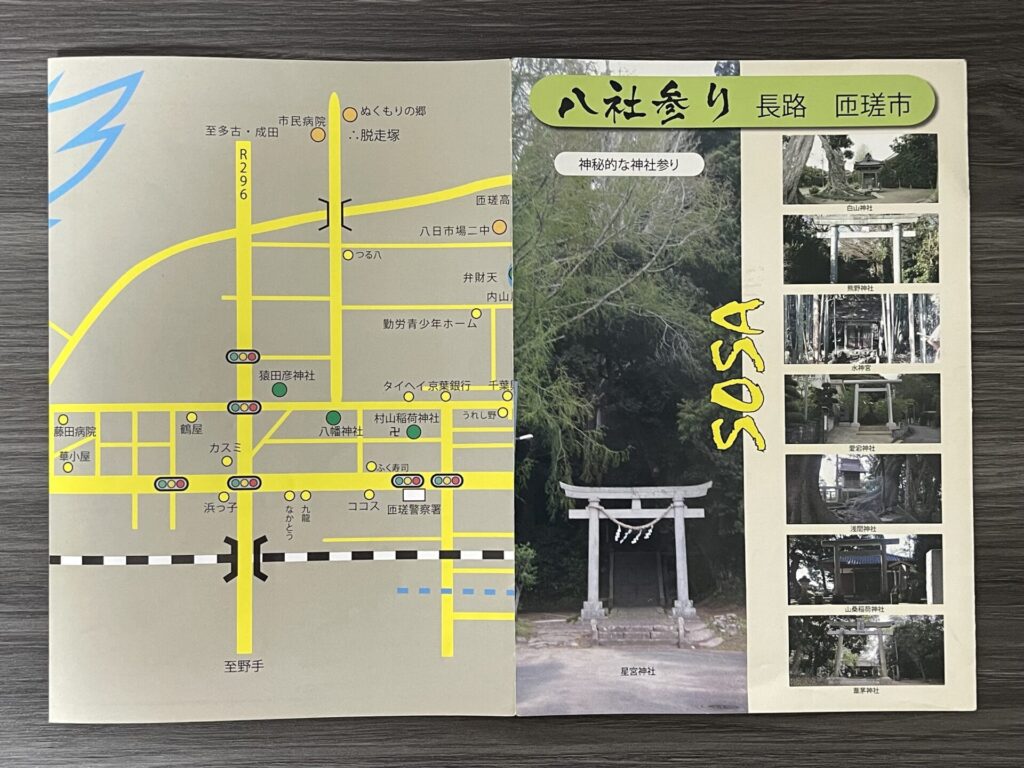

「八日市場八社参り 長路コース」の判子

八社参り長路コースの判子は社殿正面の左に掛けられています。

八社参りのスタンプラリーについては下記をご覧ください。

創建・由緒・祭神

創建年代は不詳ですが、伝記に1619年2月6日再改造という記述があるため、それ以前となるでしょう。1689年2月に神祇官領吉田家より稲荷大明神の称号を賜わり、1868年(明治元年)稲荷神社と改称しました。

祭神は蒼稲魂命蒼稲魂命(うかのみたまのみこと)です。

祭神

蒼稲魂命(うかのみたまのみこと)

由緒沿革

創建年代など不詳。伝記に、元和五年二月六日再改造とあり、以後元禄二年二月神祇官領吉田家より稲荷大明神の称号を賜わる。明治元年稲荷神社と改称。

神事と芸能

一月一一日おびしゃ祭。一月一八日〆掛け祭。八月一五日風鎮祭。

神社写真

社殿

本殿の狛狐

右手に鍵を持っている。

耳を伏せ口を閉じ、困ったような表情をしている。

左手に宝珠を持っている。

背中にいるのは子狐か?

耳を立て口を少し開け、怒ったような表情をしている。

背中にいるのは鼠にも見えますが、尻尾が太いので子狐でしょうか。

石檀に「文久四年」(1864)の文字が見える

鳥居、大注連縄

毎年一月に執り行われる「網かけ神事」(〆掛け祭?)の大注連縄(おおしめなわ)が、鳥居の前に張ってありました(2024年5月参拝)。

8m にもなる大注連縄は蛇を模しており、昨年秋に収穫された稲わらを地元の方々が結い上げて作るそうです。

興味のある方は、『ぐるり房総』さんに一月の祭事の様子や市指定文化財「山桑稲荷神社の幕」の写真が掲載されているので是非ご覧になってください。

神札が刺さっています。

小祠、石碑等

手水舎、匝瑳市 八日市場 八社参りの判子

八日市場市指定文化財 有形文化財 美術工芸品「山桑稲荷神社の幕」

境内風景

参拝順路

「八日市場」駅から2.4km。登り坂はありますが、徒歩でも問題なく参拝できます。

詳細情報

| 社号 | 山桑稲荷神社 |

| ご祭神 | 蒼稲魂命(うかのみたまのみこと) |

| 境内社 | |

| 住所 | 匝瑳市山桑499 |

| その他 | ■匝瑳市HP 匝瑳探訪177 山桑を歩く 網かけ神事 https://www.city.sosa.lg.jp/data/doc/1611215211_doc_102_0.pdf ■匝瑳市HP 松山神社周辺散歩 https://www.city.sosa.lg.jp/data/doc/1627894483_doc_144_0.pdf ■ぐるり房総 さん 山桑のつなかけ神事/稲荷神社(匝瑳市山桑) http://fshima.my.coocan.jp/gallery/sus06.html TOP http://fshima.my.coocan.jp/index.html |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987