佐倉市井野の八社大神(はっしゃだいじん)の概要

八社大神社(はっしゃだいじん)は、創建年不詳、佐倉市井野に鎮座する神社です。明治期から終戦期まで村社に列格していました。

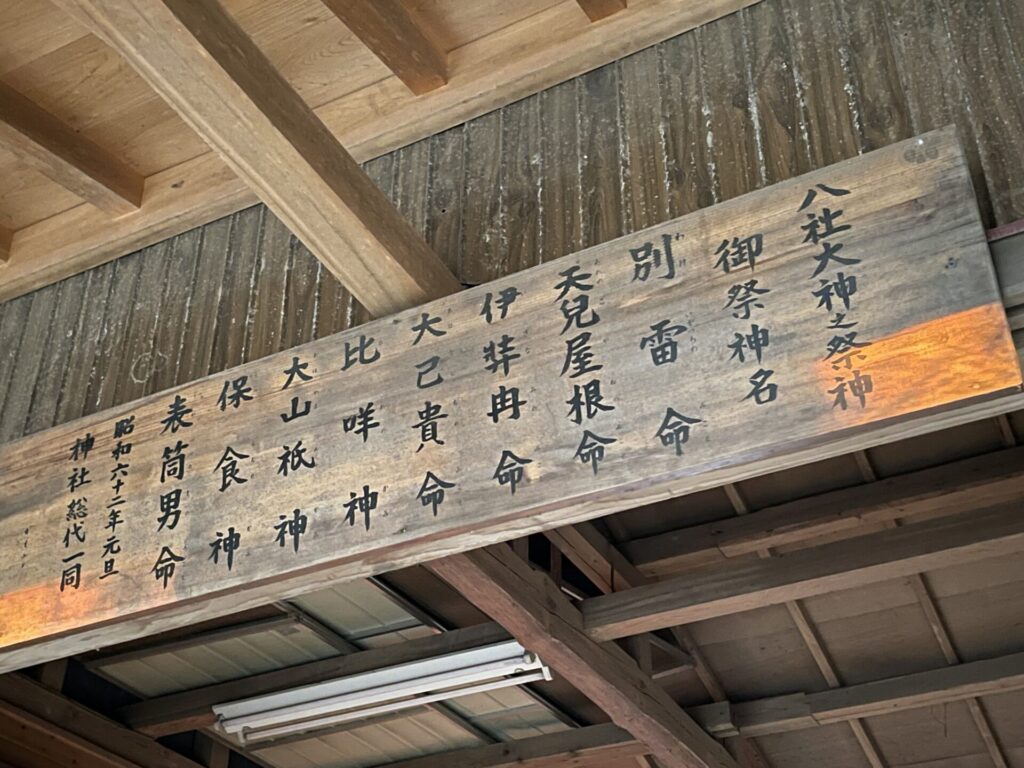

祭神として、次の八柱が祀られています。

- 別雷命(わけいかずちのみこと)

- 天児屋根命(あめのこやねのみこと)

- 伊弉冉命(いざなみのみこと)

- 大己貴命(おおなむちのみこと)

- 比咩神(ひめのかみ)

- 大山祇神(おおやまつみのかみ)

- 保食神(うけもちのかみ)

- 表筒男命(うわつつのおのみこと)

元は十二社大神?

元々は十二柱の御祭神を祀る「十二社大神」と称し、のちに四柱の神々が他村へ分祀され、現在の「八社大神」となったと伝えられています。

実際、『千葉県神社名鑑』には、伊弉諾命(いざなぎのみこと)を加えた九柱が記載されています。

井野城の守護神か?

この地には、千葉氏の一族である原氏が築いた「井野城」があったとされ、当社はその守護神として創建された可能性があるとのことです。

本殿が見事

近隣の先崎鷲神社同様、当社本殿の彫刻も大変素晴らしいです。胴羽目の彫刻は、スサノオの大蛇退治と思われます。

筆者が参拝した際は、玉垣のなかに入って間近で観察することができました。

創建・祭神に関する参考情報

八社大神の歴史

およそ500年前(室町時代後期)の井野周辺は、関東に勢力を築いた桓武平氏の流れをくむ千葉氏の勢力下にあり、印旛沼に面した臼井城を千葉氏の一族である原氏が治めていました。八社大神が鎮座するこの台地上にも、臼井城の支城として築かれたと推測される井野城があったとされ、発掘調査によって城の遺構の一部が確認されていることから、八社大神は城の守護神として創建された可能性があります。

元々は十二柱の神々を祀り十二社大神と称していたとされますが、後に四柱の神々が他村へ分祀され、八社大神となったと伝えられます。

境内には、江戸時代中期の年号が刻まれた石灯籠等が確認されており、古くから地元の人々に崇められてきました。

井野の守護神である八社様に折に触れてご参拝下さり、ご祭神のご加護を頂き、心安らかな毎日をお過ごし下さい。

八社大神の御神徳

八社大神には八柱の神々が祀られており、それぞれの神の御神徳がございます。

別雷命(わけいかづちのみこと)尼除け・災難除け・落雷除け等

天兒屋根命(あめのこやねのみこと)立身出世等 藤原氏の氏神

伊弉冉命(いざなみのみこと)国家安泰・子孫繁栄・五穀豊穣等

大己貴命(おおなむちのみこと)福徳円満・縁結び等 大黒様・大国主命とも呼ばれる。

比咩神(ひめのかみ)縁結び・安産等

大山祇神 (おおやまづみのかみ)航海安全・商売繁盛等

保食神(うけもちのかみ)五穀豊穣・養蚕と畜産の守護等

表筒男命(うわつつのおのみこと)家内安全・学問成就・交通安全等

八社大神 旧村社

祭神

別雷命(わけいかずちのみこと)

天児屋根命(あめのこやねのみこと)

伊弉諾命(いざなぎのみこと)

伊弉冉命(いざなみのみこと)

大己貴命(おおなむちのみこと)

他四柱

写真図鑑

拝殿

奥に本殿が見える

玉垣と本殿

本殿

本殿周りの玉垣の扉が開いていたので、中に入って見学させていただきました。

本殿胴羽目の彫刻

左はスサノオ、右はクシナダヒメの親か?

オロチ?

スサノオノミコト?

鳥居

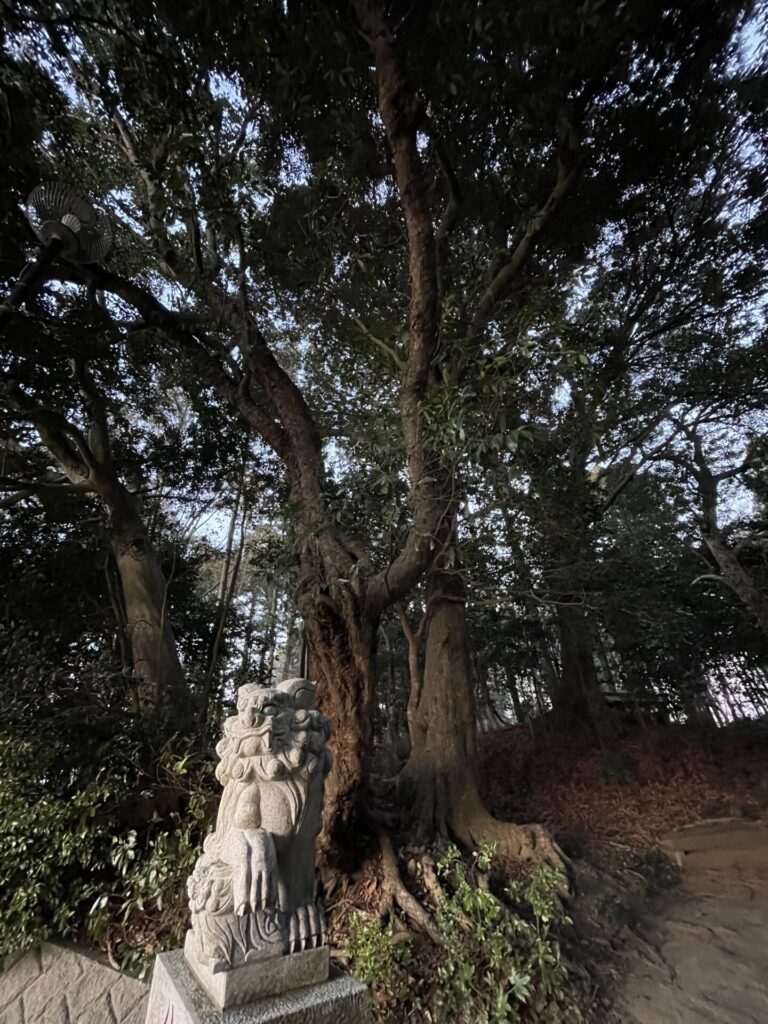

狛犬と手水

近隣の先崎鷲神社同様、二対の狛犬が建っています。デザインも似ているようです。

摂社、末社

参道の左手の鳥居の奥にはいくつかの境内社が鎮座しています。

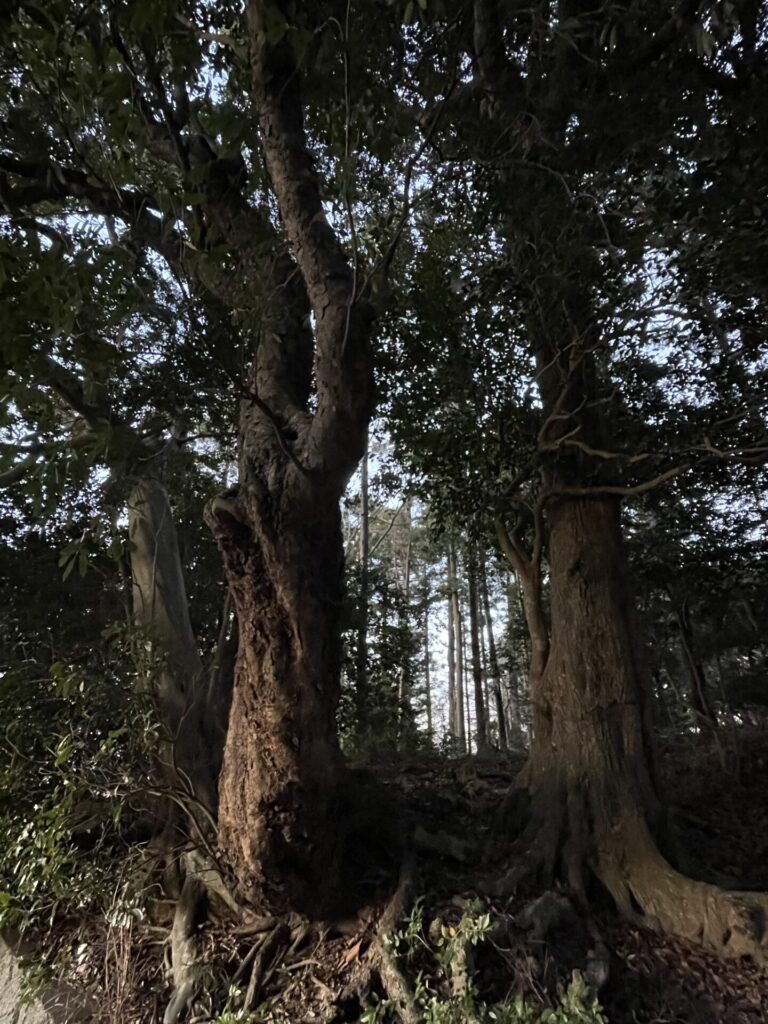

境内社叢

参拝順路

詳細情報

| 社号 | 八社大神 |

| ご祭神 | 別雷命(わけいかずちのみこと)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、伊弉冉命(いざなみのみこと)、大己貴命(おおなむちのみこと)、比咩神(ひめのかみ)、大山祇神(おおやまつみのかみ)、保食神(うけもちのかみ)、表筒男命(うわつつのおのみこと) |

| 境内社 | 八坂大神、神明宮、疱瘡神、子安大明神 |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 住所 | 佐倉市井野1 |

| その他 |