佐倉市上志津の天御中主神社(あめのみなかぬしじんじゃ) の概要

天御中主神社(あめのみなかぬしじんじゃ) は、江戸初期の1626年(寛永三年)創建、天御中主命を祭る、佐倉市上志津に鎮座する神社です。

当地一帯は、志津氏(千葉氏系)の居住する志津城(臼井城の支城)があったとされます。

明治期から終戦期まで村社に列格していました。

祭神

当社はもともと妙見菩薩を祭っていたようですが、神仏分離に伴い、次の神様が祀られることとなりました。

- 天御中主命(あめのみなかぬしのみこと)

創建の由来

現在の社殿は、江戸初期の1626年(寛永三年)、近隣の「上志津八幡神社」と同時期(10日違い)に創建されました。

後述の如く、南北朝時代には、千葉氏系の志津氏の城(館)があったようなので、当時から妙見信仰の社があったのかもしれません。

志津城と城主内紛の逸話

かつて当地には、千葉氏系の志津次郎胤氏(しず じろう たねうじ)が居住する志津城(臼井城の支城)があったと言います。

胤氏は、臼井城主の兄が死ぬと、甥の臼井興胤(うすい おきたね)の謀殺を図りました。幼かった興胤は、乳母のお辰(阿多津)によって鎌倉の建長寺へ逃げのび、成長すると臼井城に復帰します。胤氏は、やむなく志津城に退き、殺し損ねた甥の興胤を主君と仰ぎますが、礼を欠く行動が多く、1340年(暦応三年)臼井城の軍勢に攻められ、自害することとなりました。

ところで、興胤を逃がし追われる身となった乳母のお辰は、芦原に身を隠したところを咳をして追手に見つかり殺されてしまいました。彼女は、地元で咳止めの神様「おたつ様」として信仰されています。

上志津八幡神社との関係は?

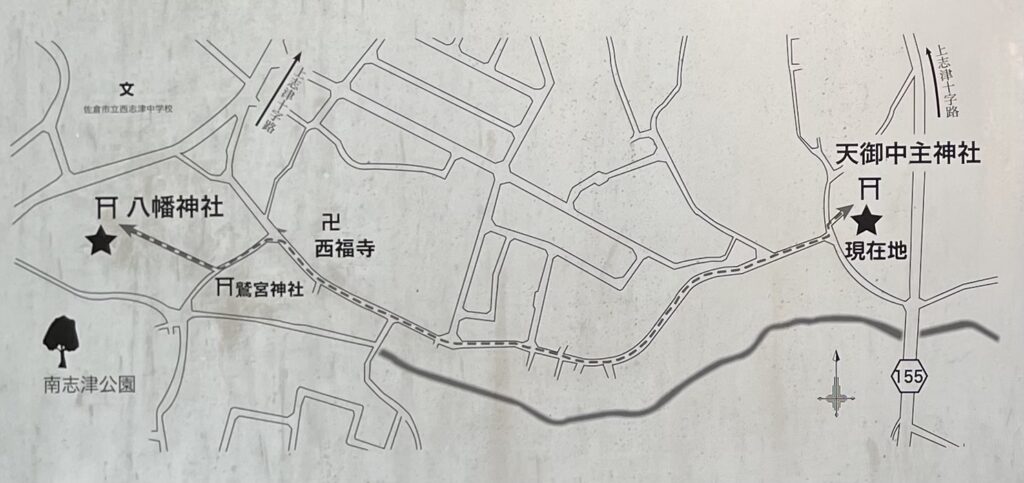

当社と近傍の「上志津八幡神社」は創建日が10日しか違わず、ほとんど同じタイミングで創立されたようです。

両神社の境内由緒書には、お互いの神社への道順が記されており、何かしらの関連性が感じられます。

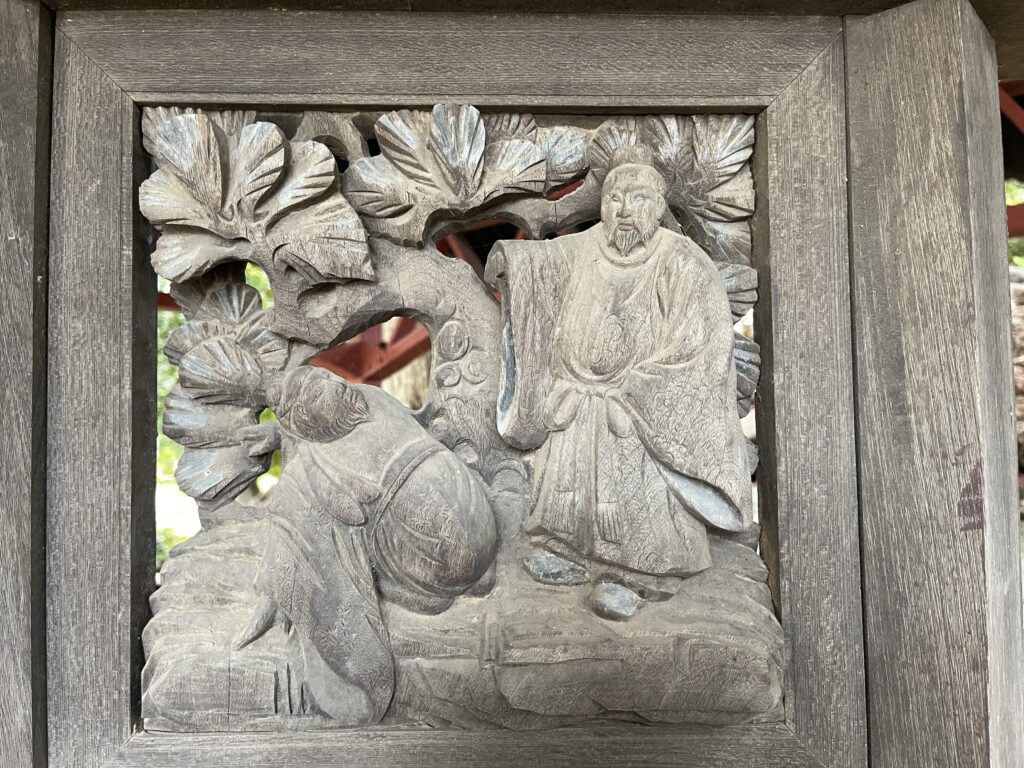

どちらの社殿も、彫刻が大変素晴らしく、時間があれば、両社の参拝をお勧めします。当サイト筆者も、「上志津八幡神社」を参拝した際、当社「天御中主神社」の参拝を強く勧めていただきました。

写真図鑑

社殿

社殿正面

社殿左部

社殿右部

社殿背面

境内風景

鳥居

境内社

小祠

『印旛郡誌』に次の社が記載されていますが、「石尊大神」がどれかは不明です。

- 天満天神:菅原道真を祭る(文政十二年丑九月吉日創立)

- 疱瘡神社:大己貴尊を祭る

- 石尊大神:大山祇命を祭る(文化十二亥年八月吉日創立)

手水舎

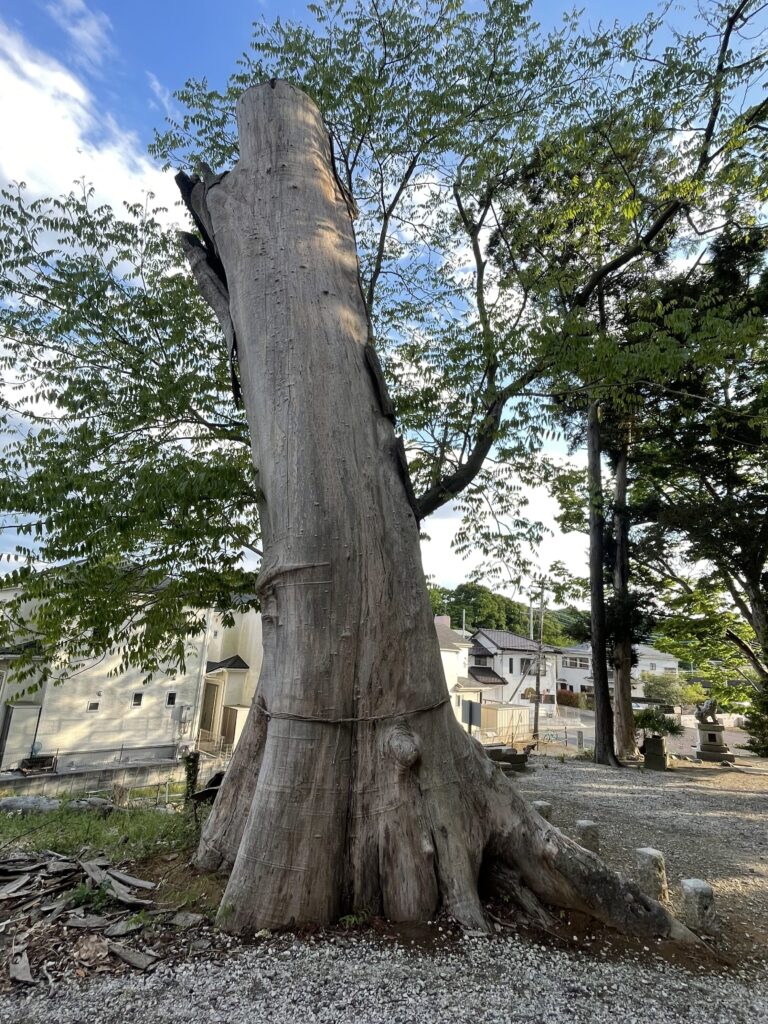

ご神木

入り口の樹木

参拝順路

基本情報

| 社号 | 天御中主神社 |

| ご祭神 | 天御中主命(あめのみなかぬしのみこと) |

| 住所 | 佐倉市上志津962 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

天御中主神社(あめのみなかぬしじんじゃ) 旧村社

祭神

天御中主命(あめのみなかぬしのみこと)

(九)村社天御中主神社

上志津区字干場にあり天御中主命を祭る寛永三年丙戊年十一月廿五日の創立にして(中略)境内神社三社あり即

一、天満天神 菅相丞霊を祭る文政十二年丑九月吉日創立にして(後略)

二、疱瘡神社 大己貴尊を祭る由緒不詳(後略)

三、石尊大神 大山祇命を祭る文化十二亥年八月吉日の創立にして(後略)

天御中主神社(あめのみなかぬしじんじゃ)

御祭神

天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)

この神社は、もともと妙見菩薩を祭っていました。妙見菩薩は北極星を神格化したもので、千葉県北部に勢力を伸ばした千葉氏が進行した氏神として知られています。

神社を含むこの一帯は、志津城跡と考えられ、中世には志津氏あるいは千葉氏系統の豪族の館があったとされています。現在の社殿は、寛永三年(一六二六)、付近の八幡神社と同じ年に創建されたと伝えられます。明治時代の神仏分離令により、妙見菩薩と同一とされた天御中主神に祭神が改められました。

現在でも地元では「妙見さま」と呼ばれて親しまれ、(後略)

Webサイト

- ─

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『千葉県印旛郡誌』印旛郡 編 1913年

- 『戦国房総の武将たち』府馬清 著 1979年

関連コンテンツ

-

上志津八幡神社│佐倉市上志津

-

鷲宮神社│佐倉市上志津

-

大鷲神社│佐倉市飯野

-

淡島神社(粟島神社)│佐倉市江原

-

九頭龍宮│佐倉市城

-

塩釜神社│佐倉市寒風

-

諏訪神社(木之子神社)│佐倉市木野子

-

大宮神社│佐倉市上勝田

-

天満神社│佐倉市下勝田

-

八幡神社│佐倉市岩富町

-

浅間神社/岩富城跡│佐倉市岩富

-

熊野神社│佐倉市上代

-

神明大神社│佐倉市大蛇町

-

五良神社(五良宮)│佐倉市長熊

-

先崎鷲神社(まっさきわしじんじゃ)│佐倉市先崎

-

八社大神(はっしゃだいじん)│佐倉市井野

-

住吉神社│佐倉市吉見

-

高産霊神社(たかむすびじんじゃ)│佐倉市生谷(おぶかい)