飯香岡八幡宮コンテンツ

市原市八幡(やわた)の飯香岡八幡宮(いいがおかはちまんぐう)の概要

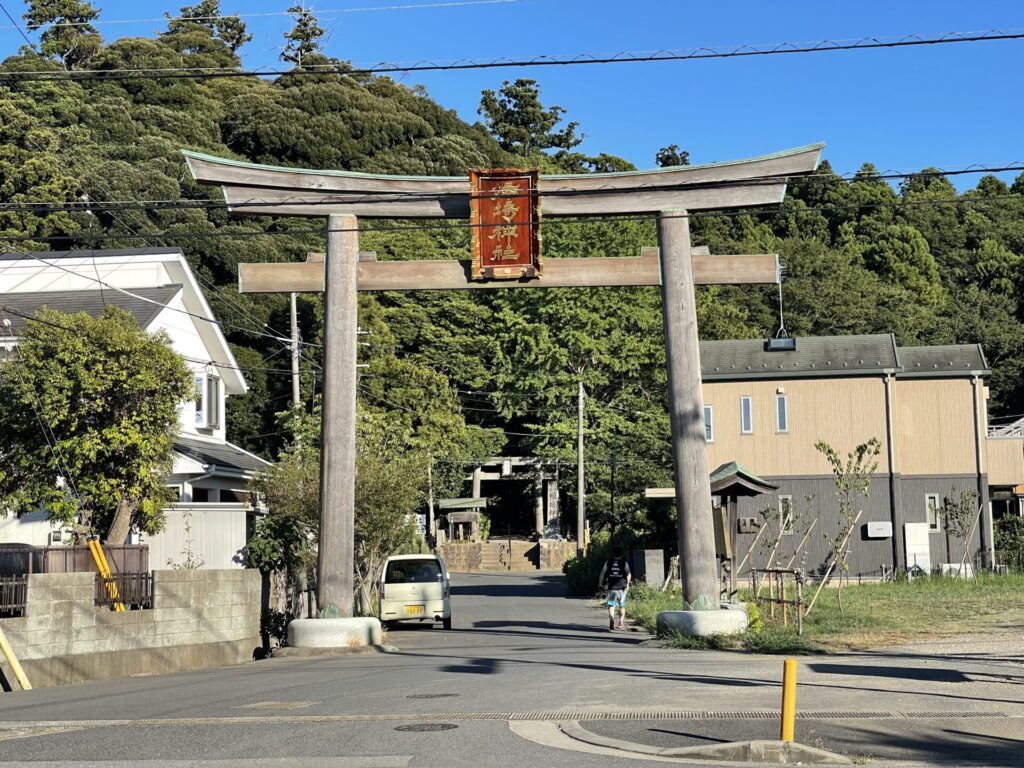

奥に社殿が見える

飯香岡八幡宮(いいがおかはちまんぐう)は、675年(天武天皇 白鳳三年)勧請と言われる、市原市八幡(やわた)に鎮座する神社です。

明治期から終戦期まで県社に列格していました。

祭神

祭神として次の神様が祀られています。

主祭神

- 息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと)…神功皇后(じんぐうこうごう)のこと。仲哀天皇の皇后で応神天皇の母

- 誉田別命(ほんだわけのみこと)…第15代天皇 応神天皇のこと。

- 玉依比咩命(たまよりひめのみこと)…神武天皇の母神か?

相殿

- 日本武命

- 足仲彦命

- 経津主命

- 猿田彦命

- 天穂日命

- 中筒男命

- 事代主命

創建の由来

- 当地は往昔「御影山」と称し、地主神「六所御影神社」(現、境内社・奥宮)が鎮座していた

- 675年(白鳳三年)、天武天皇の勅命により八幡宮を勧請し、当地に創建

- 795年(天平宝字三年)に全国の放生の地に勧請された、一国一社の国府総社(国府八幡宮)とも言われる

「六所御影神社」の祭神は、次の神々とあります(『房総の祭』)。

- 伊弉諾命

- 伊弉冉命

- 大日霊貴尊

- 瓊瓊杵尊

- 饒速日命

- 大宮女命

「六所御影神社」の社人が「日本武尊」に捧げた夕飯が良い香りだったことが、社名の由来と言われています。

写真図鑑

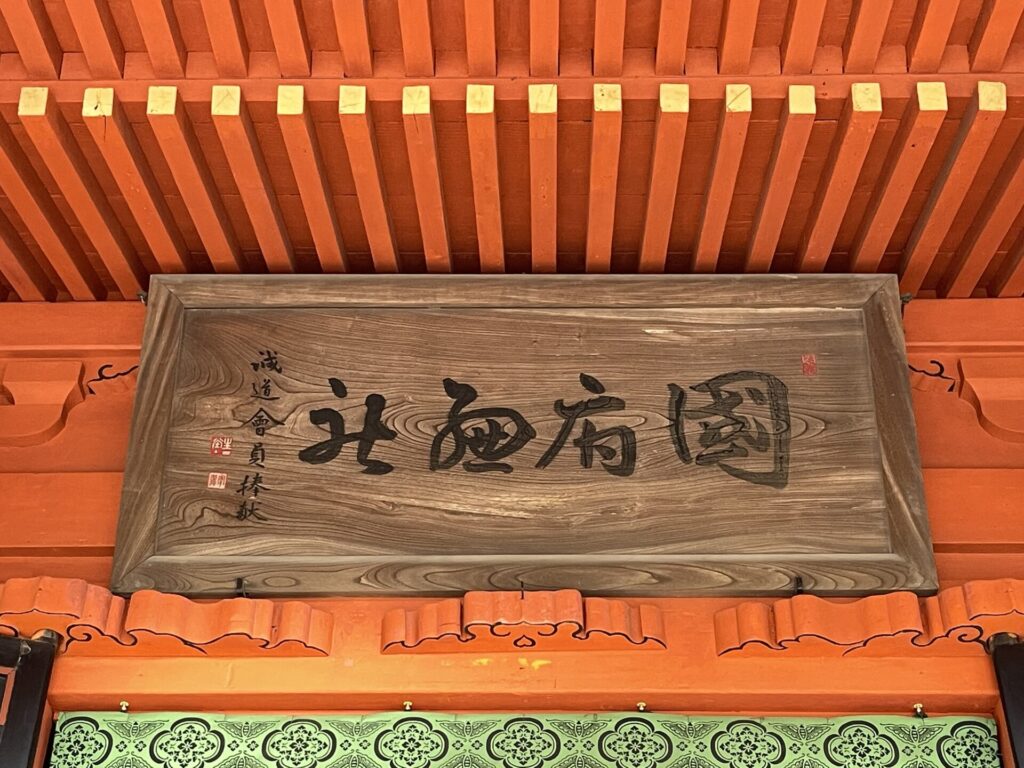

拝殿

本殿

元宮 六所御影神社

境内社の「六所御影神社」が当社の元宮・奥宮とされています(『市原のまつり : 平成2年』等)。

鎮座場所も、「飯香岡八幡宮」社殿の背後に配祀されています。

鳥居

正面の鳥居

東鳥居

北鳥居

常夜灯

狛犬

参拝順路

正面からの参拝

江戸末期ごろまでは、鳥居の前面にまで海水が打ち寄せていた

奥に拝殿が見えまる

飯香岡通りに東鳥居が屹立している

両側に石柱が建っています

詳細情報

| 社号 | 飯香岡八幡宮 |

| ご祭神 | 誉田別命・息長帯姫命・玉依姫命 ほか配祀七柱 |

| 境内社 | |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 本殿の向き | |

| 住所 | 市原市八幡1057-1 |

| その他 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

飯香岡八幡宮(いいがおかはちまんぐう) 旧県社

祭神

息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと)誉田別命(ほんだわけのみこと)玉依比咩命(たまよりひめのみこと)

境内神社

稲荷神社・日枝神社・海辺神社・若宮八幡宮・天神宮・他一二社

由緒沿革

創立は正史には分明でないが、白鳳年間一国一社の八幡宮として勧請されたといい、一説に天平宝字三年全国放生の地に勧請された国府八幡宮ともいわれ、また石清水八幡宮保元三年の諸国庄園官符にみえる上総国市原別宮に擬せられている。中世以来武門武将の崇敬厚く、また庶民の信仰をあつめて安産子育ての特殊信仰があり、天正一八年五月豊臣秀吉は禁制証文を附し、同一九年一一月徳川家康は社領一五〇石を安堵して、明治にいたって郷社に列せられ、のち県社に昇格す。

神事と芸能

柳楯神事がある。秋季大祭前日に調製され、市原地区五所地区を経て、当日神前に奉奠され、祭儀が開始される。千葉県無形民俗文化財に指定されている。

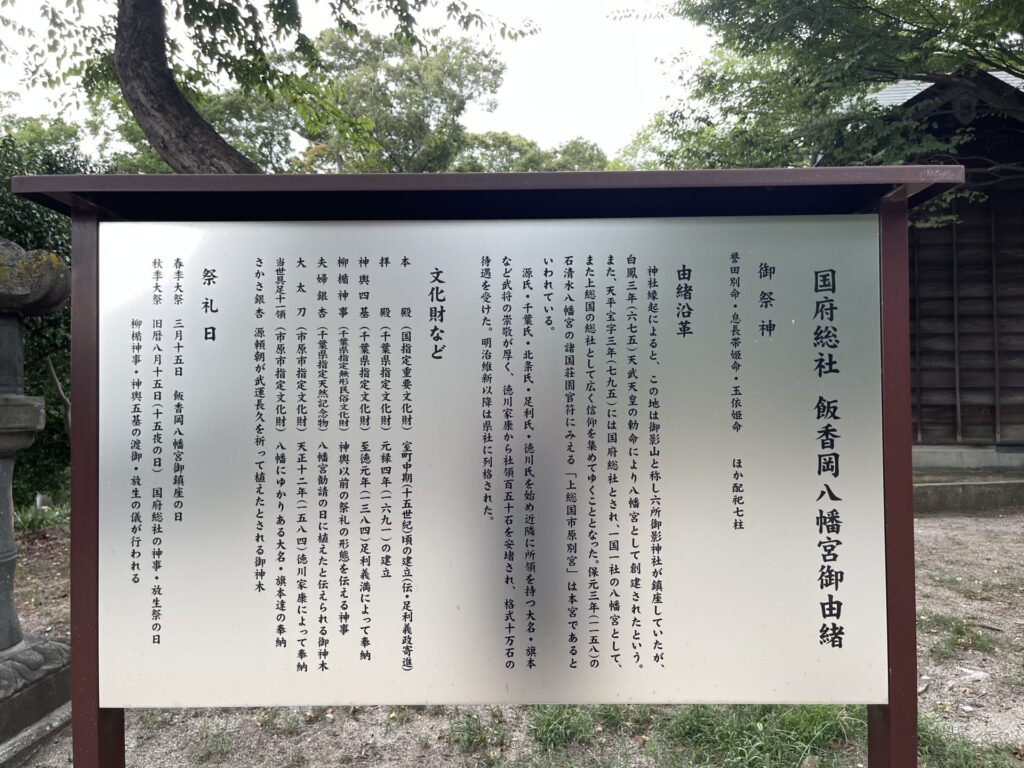

国府総社 飯香岡八幡宮御由緒

御祭神

誉田別命・息長帯姫命・玉依姫命 ほか配祀七柱

由緒沿革

神社縁起によると、この地は御影山と称し六所御影神社が鎮座していたが、白鳳三年(六七五)天武天皇の勅命により八幡宮として創建されたという。

また、天平宝字三年(七九五)には国府総社とされ、一国一社の八幡宮として、また上総国の総社として広く信仰を集めてゆくこととなった。保元三年(一五八)の石清水八幡宮の諸国荘園官符にみえる「上総国市原別宮」は本宮であるといわれている。

源氏・千葉氏・北条氏・足利氏・徳川氏を始め近隣に所領を持つ大名・旗本など武将の崇敬が厚く、徳川家康から社領百五十石を安堵され、格式十万石の待遇を受けた。明治維新以降は県社に列格された。

(後略)

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『市原の柳楯神事絵巻 : 千葉県無形民俗文化財』石井成児 画文 1983年

- 『市原のまつり : 平成2年』市原市教育委員会 1990年

- 『房総の祭』今井福治郎 著 1965年