序文

忌部の拠点 安房から離れた上総・下総地区では、「天日鷲命」信仰に次のような分派が生じたようです。

- 全国でも有名な「酉の市(とりのいち)」

- 印旛沼南側の「お鷲講(おわしこう)」

本稿では、前者「酉の市」について取り上げていきます。

「酉の市(とりのいち)」とは

「酉の市」は、関東各地の寺社で11月(12月)の酉の日(とりのひ)に営まれる、市を併設したお祭のことです。

花畑の「大鷲神社」HPによると、その始まり室町期(応永年間)とされ、江戸期には、江戸を中心に広く関東に広がり大変賑わったようです。「浅草酉の市」のWebサイトでは、現在も「酉の市」を開催する神社が34社も記載されています。

Photo by photoAC

Photo by photoAC

当日は露店市が営まれ、七福神や金銀財宝を散りばめた「縁起熊手」を売るたくさんのお店とそれを買い求める客で、毎年大変な活気を見せます。熊手は、居酒屋さんなどによく飾ってありますね。

縁起の良さそうなものが詰め込まれている

この規模のものは予約が必要とも聞く

千葉県では、少なくとも次の社で「酉の市」や類似の祭事が行われていたようです。筆者未確認ですが、今津朝山の「鷲神社」以外は、現在も続いているような雰囲気です。

- 大鷲神社│印旛郡栄町安食3620

- 鷲神社│市原市今津朝山426

- 千葉神社│千葉市中央区院内1-16-1

- 大鳥神社│柏市旭町2-7-23(旭町香取神社境内)

この四社の在地を見る限り、「酉の市」は、印旛周辺や東京湾岸では盛り上がりを見せたようですが、外房には定着しなかったようです。

「酉の市」の起源

「酉の市」の起源を主張する寺社は、次の①②があります。

| 社寺 | 住所 | 説明 |

|---|---|---|

| ①浅草の「鷲神社/長国寺」 | 台東区千束3-18-7/3-19-6 | 「長国寺」は別当寺。 酉の市 起源発祥/浅草酉の市 発祥の寺。 |

| ②花畑の「大鷲神社」 | 足立区花畑7-16-8 | 酉の市発祥の社。 |

それぞれの神社と「酉の市」の広がりについて見ていきましょう。

①浅草の「鷲神社/長国寺」

茂原に「鷲妙見大菩薩」が顕現

茂原公園があるほか、麓には市役所、公民館などがある茂原市の中心地

房総出身の著名な人物の一人に、日蓮聖人がいます。鴨川市の漁村で生まれ育った聖人は、同市清澄山で修業、1253年(建長5年)に日蓮宗を開宗しました。

1265年、聖人は、領主 小早川内記の藻原(もはら)鷲巣(わしのす)の邸宅に招かれます。そして、11月酉の日、聖人が国家平穏を祈ると、明星(金星)が動き出し「鷲妙見大菩薩」が現れ出でたとされます。

茂原に「鷲」の寺・社を創建

1277年、聖人の命で、この鷲巣の地に「大本山-長國山 鷲山寺(ちょうこくざん じゅせんじ)」が開山されます。

ここには「鷲妙見大菩薩」の姿をあらわした「鷲に乗った妙見の像」が祀られていたと言います。

1689年(元禄二年)、その傍らに「鷲神社(おおとりじんじゃ)」が創建されました。現在、祭神として次の神様が祀られています。

- 天日鷲神(あめのひわしのみこと)

- 日本武尊(やまとたけるのみこと)

- 瓊々杵尊(ににぎのみこと)

- 蒼稲魂尊(うがのみたまのみこと)

- 大日靈貴命(おおひるめむちみこと)

- 天穂日命(あめのほひのみこと)

- 他四柱

浅草に「鷲」の寺・社を創建

「鷲山寺」は江戸にも進出します。

江戸期の初め、末寺「鷲在山 長國寺(じゅざいさん ちょうこくじ)」を鳥越町に開山。その後、浅草に移転し、現在に至ります。

茂原の「鷲に乗った妙見の像」も浅草の「長國寺」へ移されます。像が安置された「番神堂」は、「妙見堂」「鷲大明神の社」「鷲の宮」などと呼ばれ、恐らくこれが、浅草の「鷲神社」の原型となります。

Photo by photoAC

浅草の「鷲神社」の現在の祭神は次の二柱です。

- 天日鷲命(あめのひわしのみこと)

- 日本武尊(やまとたけるのみこと)

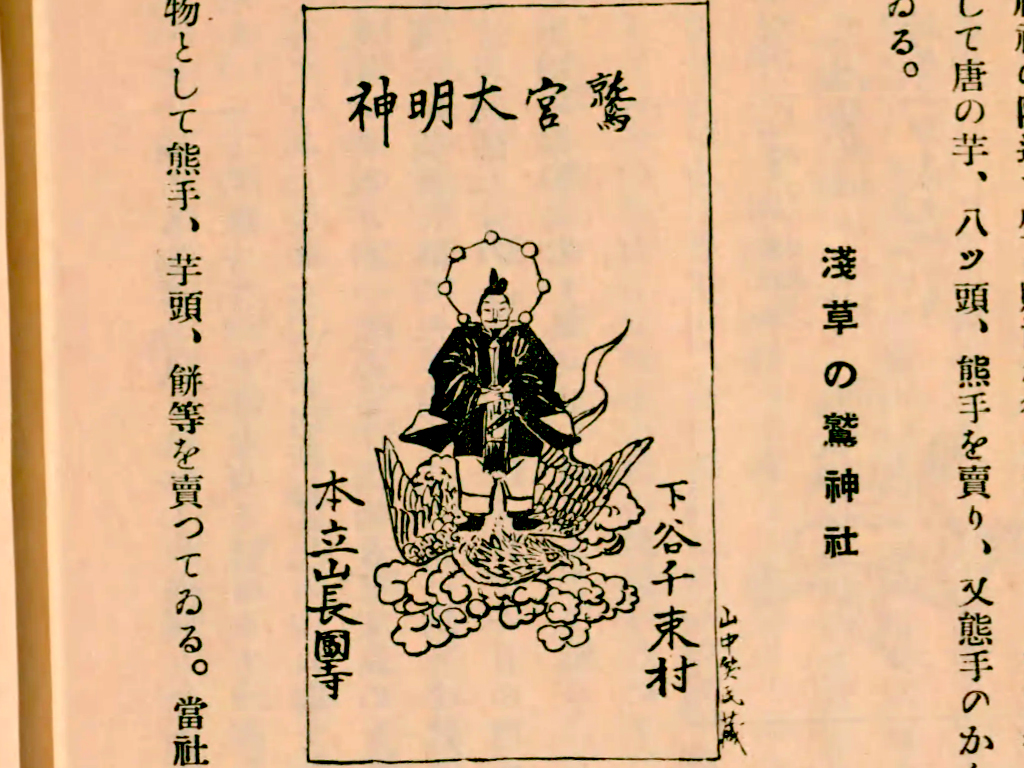

また、江戸時代の神札には、「鷲宮大明神」として、「鷲に乗る妙見様」と思しき神仏が描かれています。鷲の背に乗る神仏の背には、北斗七星(七曜破軍星)と思われる七つの円があり、まさに「鷲妙見」といった姿をしています。

「酉の市」は?

以上、「鷲妙見大菩薩」の顕現により創建された、茂原・浅草二つの「鷲神社」について述べてきましたが、肝心の「酉の市」は開催されたのでしょうか?

筆者が調べる限り、茂原の「鷲神社」では「酉の市」は開催されなかったようです。一方、浅草の「鷲神社」は、後述の②花畑の「大鷲神社」の「酉の市」を真似する形で、盛大に行われたようです。

時系列まとめ

時代と舞台が移り替わりややこしいので、時系列にまとめました。

| 年 | 茂原 | 東京 |

|---|---|---|

| 1265年 | 藻原の鷲巣にて日蓮聖人が国家平穏を祈ると、明星(金星)が動き出し「鷲妙見大菩薩」が顕現。 | |

| 1277年 | 同地に「大本山-長國山鷲山寺」が開山。 当寺に「鷲に乗った妙見の像」あり | |

| 1630年 (寛永七年) | 茂原の「鷲山寺」の日乾上人が、新たに東京の鳥越町に「鷲在山長國寺」を開山 | |

| 1669年 (寛文九年) | 同寺を浅草に移転 | |

| 1689年 (元禄二年) | 「鷲神社」創建 | |

| 1771年 (明和8年) | 「鷲に乗った妙見の像」が当地から浅草へ移される | 浅草の「長國寺」の日玄上人が、「鷲に乗った妙見の像」を茂原から「長國寺」へ移す。 安置場所の「番神堂」は「妙見堂」「鷲大明神の社」「鷲の宮」などと呼ばれる。→「鷲神社」創建? |

| 1869年 (明治二年) | 神仏分離に伴い、寺地を分けて、「鷲に乗った妙見の像」を祭神に「鷲神社」を建設 |

②花畑の「大鷲神社」

創建年不詳、足立区花畑(字花又)に鎮座する、「酉の市発祥の社」を称する社です。

祭神

現在の主祭神は次の一柱です。

- 日本武尊(やまとたけるのみこと)

合祀神として次の三柱が祀られています。

- 伊邪那美命

- 素戔嗚命

- 建御名方命

Photo by photoAC

一方、江戸期の祭神について、次の資料に別の事柄が書かれています。

- 『新編武藏風土記稿』(1804~1829年):祭神不詳

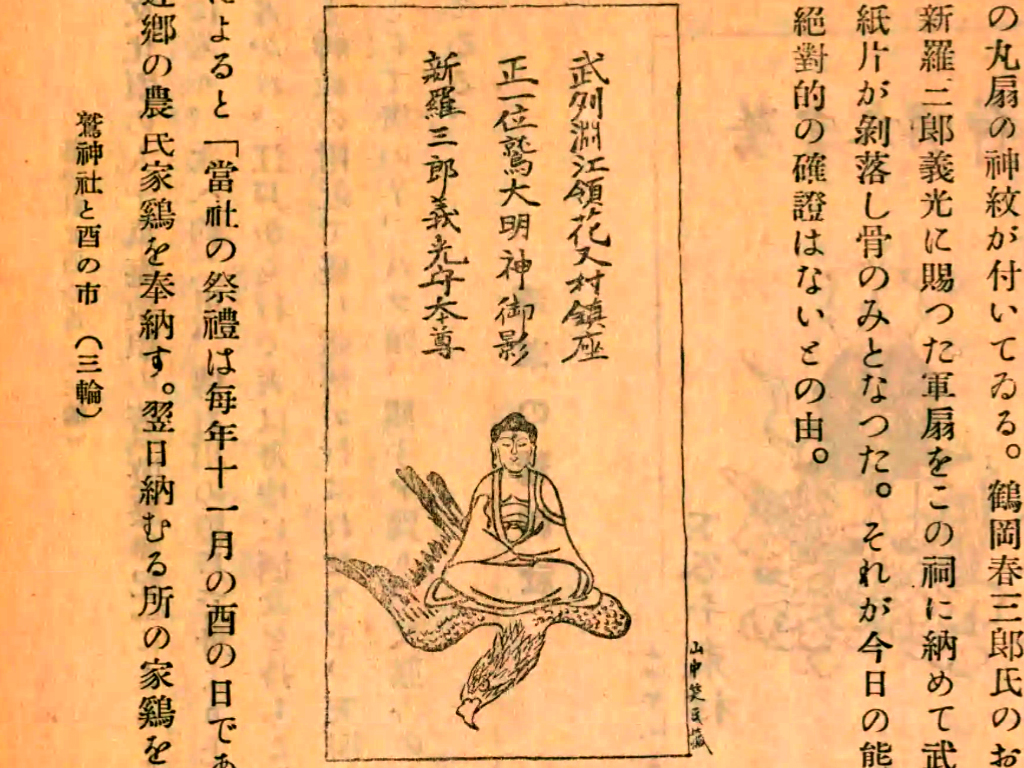

- 『江戸名所圖會』(1834年と1836年):本地仏(祭神のようなもの)は「鷲に乗る釈迦如来」

また、江戸時代の神札には、「鷲大明神御影」として、「鷲に乗る釈迦如来」が描かれています。

社名に「鷲」を関し、「鷲に乗る釈迦如来」を信仰という点から、当社もその起源は茂原にあるようにも思われます。

ここまでのまとめ

「酉の市」の起源を主張する①浅草の「鷲神社/長国寺」および②花畑の「大鷲神社」は、江戸期に「鷲妙見大菩薩」と思しき「鷲に乗る神仏」を祀っていました。

①は、茂原市鷲巣にそのルーツがあり、祭神に「天日鷲命(あめのひわしのみこと)」を祀っています。

「鷲妙見大菩薩」とは?

「鷲妙見大菩薩」は、経典などには載っていない神仏で、筆者が調べた限り、浅草の「長國寺」さんが運営するWebサイト『浅草 酉の市』の次の箇所が唯一の情報となります。

鷲妙見大菩薩 [鷲大明神(おとりさま)]

(前略)文永2年(1265年)宗祖、日蓮大聖人が上総国鷲巣(かずさのくにわしのす-千葉県茂原市)の小早川家(現在の大本山鷲山寺)に滞在の折、国家平穏を願って祈ったところ、にわかに明星(金星)が動き出し不思議な力をもってして現れ出でたと伝わるのが鷲妙見大菩薩といわれます。それは11月酉の日のことでした。(後略)

星神「妙見様」を信仰する日蓮聖人が、明星(金星)を動かし、藻原の地に顕現せしめたというのは、大変壮大なお話ですね。

この「鷲妙見大菩薩」について、「鷲」と「妙見菩薩」に分けて考察していきましょう。

「妙見菩薩」とは?

まずは「妙見菩薩」について。「妙見様」は、北極星や北斗七星を仏教的解釈で神格化した仏様(神様)のことです。一言でいうと、「星を司る仏様」です。

千葉氏が「妙見様」を篤く信仰したほか、日蓮宗が改宗された清澄寺境内にも古くから「妙見様」が祀られています。県内にはたくさんの「妙見様」の社がありますね。

「鷲」とは?

「妙見菩薩」は分かりやすいのですが、問題は「鷲」の字です。筆者は、当地「鷲巣」に、忌部氏 祖神「天日鷲命」の小祠か何かがあったのだと考えています。理由は次の事柄です。

鷲巣に「天日鷲命」が祀られていた?

茂原の「鷲山寺」は妙見信仰のお寺ですから、神社を創建するのであれば「妙見堂」が妥当なはずです。しかし造立されたのは、日蓮宗や妙見信仰とは縁も所縁もない(?)「天日鷲命」の社です。

恐らく、当地には古くから大切にすべき「天日鷲命の何か」があったのでしょう。

「鷲巣」という地名

当地は、聖人が「鷲妙見大菩薩」の奇跡を起こされる前から「鷲巣」という地名だったようです(『千葉県長生郡郷土誌』P188)。

古くから、「鷲」に関する言い伝えや祠などがそこにあったように思われます。

忌部氏の開拓した地域か?

当地の北西4kmほどの場所に、忌部氏の祖神「天太玉命(あめのふとだまのみこと)」を祀る次の2社が鎮座しています。

- 安房洲神社(茂原市国府関)

- 國府里神社(茂原市国府里)

「天太玉命」は「天日鷲命」の上司にあたる神様です。

当地近隣は、これらの神様を祖神とする忌部氏が開拓を行った歴史があるのではないでしょうか?

そのすぐ右下の青バルーン:安房洲神社

中央下部の赤バルーン:鷲神社

右下:茂原駅

ここまでのまとめ

往古、「天日鷲命」を祀る忌部氏が当地を開拓。この地を「鷲巣」と名付け、祖神を祀ったと考えられます。

藻原を訪れた日蓮聖人は、日蓮宗と親和性のある「妙見様」と現地民の「天日鷲命」信仰を合わせ、明星(金星)の動きと相まって、「鷲妙見大菩薩」なる新しい神仏を顕現させる奇跡を起こしたのでしょう。

「鷲妙見大菩薩」のモチーフは?

「鷲妙見大菩薩」は、鳥に乗る神仏です。この神仏像が、当地オリジナルか、あるいは、既存の文化に影響されたものかどうかを考えてみました。分かる範囲で、世界中の「鳥に乗る神仏」を列挙しました。

| 乗り手 | 鳥 | 舞台、説明 |

|---|---|---|

| ヴィシュヌ | ガルーダ | インドの伝承 |

| 仏 | 迦楼羅 | 日本仏教の伝承 |

| 仏(孔雀明王) | 孔雀 | 日本仏教の伝承 |

| 英雄ズァール | シムルグ | ペルシャ神話の伝承 |

| 大国主命 | 天羽車大鷲 | 参考『大阪府神社史資料』P424 |

| 大己貴命 | 天羽大鷲 | 同上 |

| 天児屋根命 | 金鷲 | |

| 鹿島大神 | 金の鷲 | 塩竈市や鹿島神宮の伝承。 鷲に乗った大神が降臨した地には鷲社(祭神は「天日鷲命」)が鎮座。 |

| 天日鷲翔命? | 天日鷲翔命? | 『洲宮神社博記』の伝承。 「金色の羽をした奇異き鳥で、弓矢を持っている」と表現される。 「天日鷲命」と同一とされる。 |

| 天日鷲命 | 鷲? | 上記「天日鷲翔命」を基にしたのか、下立松原神社(滝口)の絵画には、鷲に乗った神として描かれる。 |

| 香取神 | 御座船 | 香取神宮の式年神幸祭では、香取神が鳥をかたどった御座船に乗船される。 神宮第一摂社「側高神社」の祭神は「天日鷲命」(千葉県HP)。 |

「鳥に乗る神様」は、世界中で複数例見られる普遍的形質を有した神像のように見えます。

一方、千葉県・茨城県では、この神仏には「天日鷲命」という特定の神を指すようです。

「鹿島大神」「香取神」「天日鷲命」が活動されたのは、日蓮聖人よりはるかに1,000年以上遡ります。安房で生まれ育ち、神道にも明るくかった日蓮聖人の脳裏には、「鷲に乗った神様」の像があったのかもしれません。

まとめ

現在の茂原市鷲巣で、日蓮聖人が「鷲妙見大菩薩」なる新たな神仏を顕現。この信仰は江戸へと広がり、「酉の市」の隆盛に大きな影響を与えました。

さまざまな理由から、「鷲巣」には在来の「天日鷲命」信仰があったと考えられ、これをベースに、聖人は「鷲妙見大菩薩」を産みだしたのでしょう。

房総開拓の祖神「天日鷲命」が、安房国から離れた地で、形を変えて信仰されているのはとても興味深いです。

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

P14

花又の鷲神社

(前略)

『新編武藏風土記稿』には當社の祭神不明となって居り、應徳二年の縁起なるものを載せてある。『江戸名所圖會』にも祭神不詳とし、鷲に乗れる釋迦如来を以て本地佛とすると書いてある。私は山中笑氏珍倉の徳川時代に此社から出した神札を拝見したが正に共通りである。古本の學者が當社の祭神を以て土師氏の頑神とし、ワシはハシの尊託なりと説いてゐるが確説と認めることは出來ない。(後略)

浅草の鷲神社

文化文政頃の江戸情緒を忍ぶべき太田南畝の作清元浄瑠璃『北州』の章句に「誰が誠より本立の山鳥の尾の酉の市」とあるのは即ち此淺草の鷲神社の祭禮酉の市をしつたもので本立は當社の別当本立山長國寺を指すのである。当社は東京市下谷区龍泉寺町に鎮座し、祭神天日鶯命、日本武尊の二座である。毎年十一月の西の日が祭禮で即ち酉の市なのである。参詣者の群集するので東京第一の雑開を極めるは既に知らるる通りであって、土産物として熊手、芋頭、餅等を売つてゐる。当社の祭神は徳川時代には妙見菩薩であつたことが山中笑氏の古神札によって知られる。それが明治以後祭神を改めたものらしい。「遊歴雑記」によると此妙見菩薩は上総国長柄郡鷲の巣村長国山鷲山寺の鎮守七曜破軍星の分霊であって明和八年から流行して、そして此酉の市には熊手、唐芋の店が出る。(後略)

驚神社は如何なる神か

(前略)徳川時代の者が祭を「日本書紀』や「古事記」から無理に引き出さうとしたのが間違であつて、古典に無くとも鷲大神明で差支がない。兩部神家は本地垂説によって驚明神の本地は釋迦仏なりと称へた。即ち天日の霊鷲山で群知来が説法された事から思付いたものらしい。浅草の鷲明神は本来が妙見菩薩であるから、下総千葉市の妙見堂が明治以後看板を塗り替へて千葉神社祭神天御中主と改めた例からすると、浅草にて現今天日鷲命と日本武尊の二神とするは少々無理がある。

P165

大鷲(おおとり)神社(花畑町1)

祭神は日本武尊を主神とし、伊邪那美命、素戔嗚命、建御名方命の三柱を合祀する。当社の縁起については、次のような伝説がある。

中世、奥州における安部一族の反乱で、源頼義・義家父子は陸奥に出向したが、苦戦のため、笛の名人新羅三郎義光が援軍として京をたち、やがて足柄を越え、綾瀬川のほとり、花俣郷に到着、義光は、中秋の名月の夜、綾瀬川に身を清め、遙か京の方をふし拝み、逆臣の平定と頼義父子の凱旋を祈願した。その折、どこからか鷺が一羽飛んできて義光を守るかのごとく旋回すると、不思議や綾瀬川の水の色変じて白旗なびくがようであった。そして驚が中天に登ったかく思うとたん、甲冑が急に光を放った。義光は戦勝の瑞兆と感じ、ただちに奥州に出発した。霊感は正しく、康平五年(一〇六三)、安部貞任・宗任を滅ぼし無事帰京することができた。それから後、一一月の酉の日の夜には、綾瀬川の水こうこうと光を放ち、空に鷲が舞い上がるのを村人は見たという。

そこで、この不思議な幸運の鷲を祀り、鷲明神といって一社を建てた。これが現在の大鷲神社で、祭日を毎年一一月の西の日とさだめたのだという。

この伝説はさまざまな形で残されており、『新編武蔵風土記稿』も、驚明神社の項で、当時の文献による縁起の全文を記している。

江戸時代には、酉の市とよばれるほどに、参部人でにきわい、江戸在満の諸候や武士は馬や建歩でおとずれ、市民は屋形船で隅田川から綾瀬川へとのぼって参詣したという。

現在では浅草の鷲神社のお西様のほうがにぎわっているが、同神社は、江戸の中ごろ、鷲在院長国寺が、寺繁昌のために「酉の市」をまねて開き、後に鷲神社を祀ったともいい、花畑は江戸市中から遠いので、人出の多い浅草へ出張所を設けたのが、吉原のにぎわいとも結びつき、いつかは浅草のほうが大繁盛してしまったともいう。

P336

(前略)

次に吉原の大鳥様は、あれは今下谷の龍泉寺町にして居る、大鳥様の隣地の長國寺の開係者の話で

は、元と千葉縣の長生郡茂原町に日蓮宗の寺で鷲山寺と云ふのがある、共寺に鷲に乗つた妙見の像が

ある、此を鷲妙見と云つて居た、其後吉原田園に鷲山寺の末寺の長國寺が出来、三千坪ばかりの寺地

を寄附する者が有つて相当に盛となつた、明治二年、神仏分離のあつた時に、住職は此儘お寺にして

置けば、今に潰されるかも知れぬと云ふので、其鷲妙見を鷲神社と為し、自分も還俗して神職と為つ

て、其寺地から六百坪ばかりを分けて其處に神社を設け之を鷲神社と称して天日鷲命を祭ったもので

ある。(後略)

鷲妙見大菩薩 [鷲大明神(おとりさま)]

[開運招福の守り本尊]

鎌倉時代、文永2年(1265年)宗祖、日蓮大聖人が上総国鷲巣(かずさのくにわしのす-千葉県茂原市)の小早川家(現在の大本山鷲山寺)に滞在の折、国家平穏を願って祈ったところ、にわかに明星(金星)が動き出し不思議な力をもってして現れ出でたと伝わるのが鷲妙見大菩薩といわれます。それは11月酉の日のことでした。(後略)

鷲神社 旧村社

祭神

日本武尊(やまとたけるのみこと)瓊々杵尊(ににぎのみこと)蒼稲魂尊(うがのみたまのみこと)大日靈貴命(おおひるめむちみこと)天穂日命(あめのほひのみこと)他四柱

由緒沿革

元禄二年の創立である。昭和三四年二月二七日、鷲巣一四一の第六天神社、鷲巣五二五の天神社、鷲巣五二九の稲荷神社の三社を合祀。

鷲神社縁起

この宮は、鷲神社とゆう。またの名を、鷲宮大明神とゆう。昔々より多くの信仰を集めている神社で

御祭神は

天日鷲神 日本武尊 天穂日命 倉稲魂命 大日靈尊

外五柱を奉斎する

御神徳は

開運招福 商売繁盛 五穀豊穣

創建以来、産土の神、鷲宮大明神(鷲妙見大菩薩)は郷土の安穏繁栄にご加護下さいました。

平和で健康な過程を築かれますよう祈願いたします。

(七)日蓮聖人と産鉄民

(前略)神武天皇の持つ弓の先に止まっている黄金に輝く鳥(金鵄)が、神武帝を先導した天太玉命と天日鷲命である。つまり忌部の象徴なのである。その「大鷲(おおとり)」が日蓮法華宗の妙見信仰と結びついて発展したのが「鷲(わし)妙見」である。茂原にある鷲宮(おおとり)神社と法華宗本門流の本山・鷲山寺である。その分身で有名なのが、浅草「酉(とり)の市」である。鷲宮(おおとり)神社は「おとり様」と呼ばれ、鷲山寺の末寺・長國寺が明治時代の神仏分離令までは、神社の別当職として管理していた。阿波忌部族による神武東征の出発日が「酉の日」によるものである。

参考:『宗祖生国の先住者─安房に移住した阿波忌部族の動向について』石川 修道

(七)日蓮聖人と産鉄民

(前略)神武天皇の持つ弓の先に止まっている黄金に輝く鳥(金鵄)が、神武帝を先導した天太玉命と天日鷲命である。つまり忌部の象徴なのである。その「大鷲(おおとり)」が日蓮法華宗の妙見信仰と結びついて発展したのが「鷲(わし)妙見」である。茂原にある鷲宮(おおとり)神社と法華宗本門流の本山・鷲山寺である。その分身で有名なのが、浅草「酉(とり)の市」である。鷲宮(おおとり)神社は「おとり様」と呼ばれ、鷲山寺の末寺・長國寺が明治時代の神仏分離令までは、神社の別当職として管理していた。阿波忌部族による神武東征の出発日が「酉の日」によるものである。

参考:『宗祖生国の先住者─安房に移住した阿波忌部族の動向について』石川 修道

Webサイト

- 浅草 酉の寺・鷲在山長國寺

https://otorisama.jp/index.html - 浅草・酉の市

https://torinoichi.jp - 足立区の大鷲神社のホームページ

https://ootori-jinja.or.jp/

書籍

- 『武蔵野 13(1)』武蔵野文化協会 出版 1929年

- 『日本商人史』日本歴史地理学会 編 1935年

- 『足立区史跡散歩 (東京史跡ガイド ; 21)』足立史談会 著 1978年

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『茂原市史』茂原市史編さん委員会 編 1966

横長03-300x211.jpg)