姉崎神社コンテンツ

市原市姉崎(あねさき)の姉崎神社(あねさきじんじゃ)の概要

姉崎神社(あねさきじんじゃ)は、114年(景行天皇四〇年)に日本武尊によって創始された、市原市姉崎(あねさき)に鎮座する神社です。通称「明神様」。

『延喜式』「神明帳」に記載される式内社で、上総国の海上郡二座の一社です。明治期から終戦期まで、県社に列格していました。

当社の鎮座する小山は「姉崎宮山遺跡」と言われ、社殿周辺には小さな古墳がたくさんあります。

地名は「姉崎(あねさき)」ですが、最寄り駅はJR「姉ヶ崎(あねがさき)」となります。

祭神

祭神として次の神様が祀られています。

- 志那斗辨命(しなとべのみこと)

- 天屋根命(あめのこやねのみこと)

- 日本武僔(やまとたけるのみこと)

- 大雀命(おおささぎのみこと)

- 塞神三柱命(さえのかみみはしらのみこと)

「姉崎神社」「島穴神社」は風鎮の夫婦神(姉弟神)

近傍(3km)に鎮座する「姉崎神社」「島穴神社」は、次の共通点があります。

- ①日本武尊の創建

- ②風鎮の神を祀る

- ③『延喜式』に上総国の海上郡二座に記載される式内社

現在、両社祭神は、風鎮の夫婦神または姉弟神とされています。

- 姉崎神社【妃神、姉神】

志那斗弁命(しなとべのみこと)=志那都比売神(しなつひめのかみ) - 島穴神社【夫神、弟神】

志那都比古尊(しなつひこのみこと)=級長津彦命

往古はすぐ下まで海が迫っていた?

『房総の古社』に、古老の話として、時代は不明であるが当社の鎮座する台地の下はかつては崖の縁まで海であった、とあります。

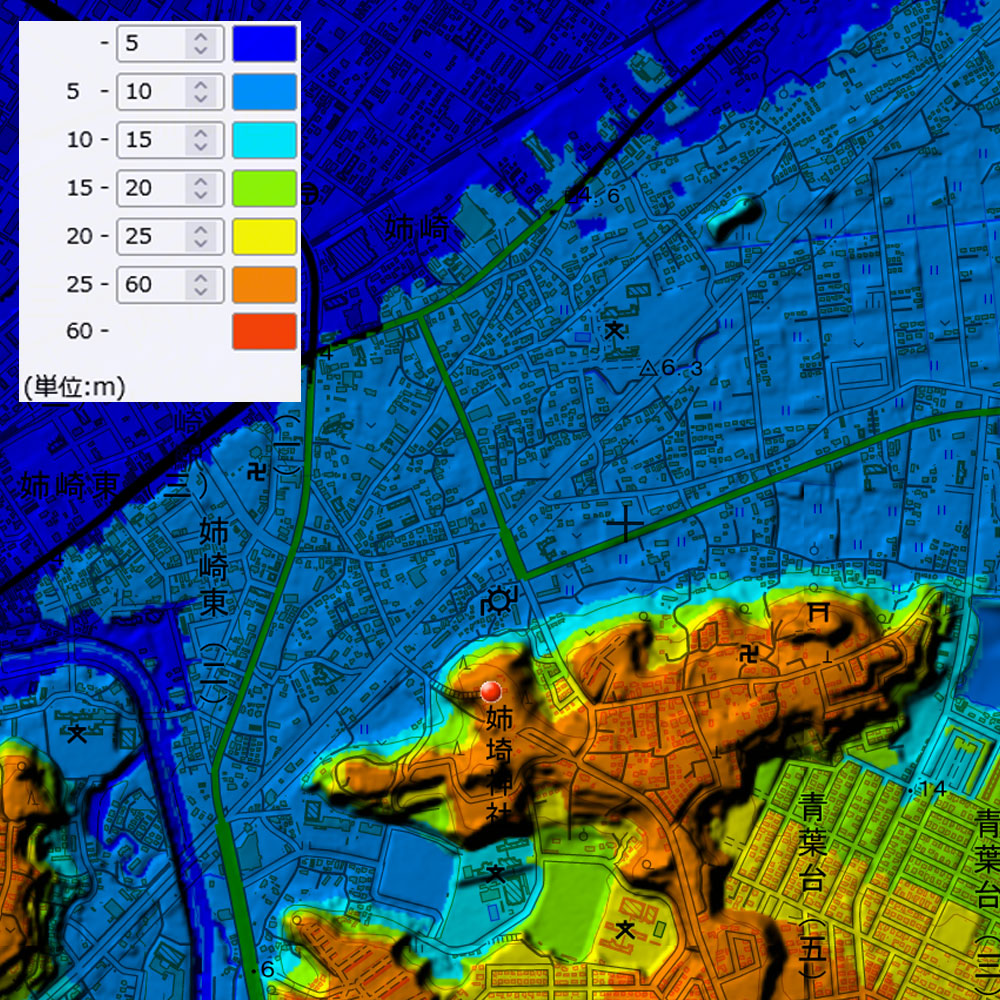

気になったので、5m刻みの地形図を作成してみました。

「姉崎神社」近隣の地形図です。右上に、絵にかいたような前方後円墳「姉崎二子塚古墳」が見えます。

当社の台地の際まで海が迫っていた往時の海岸線は、現在の標高5~10mあたりにあったようです。

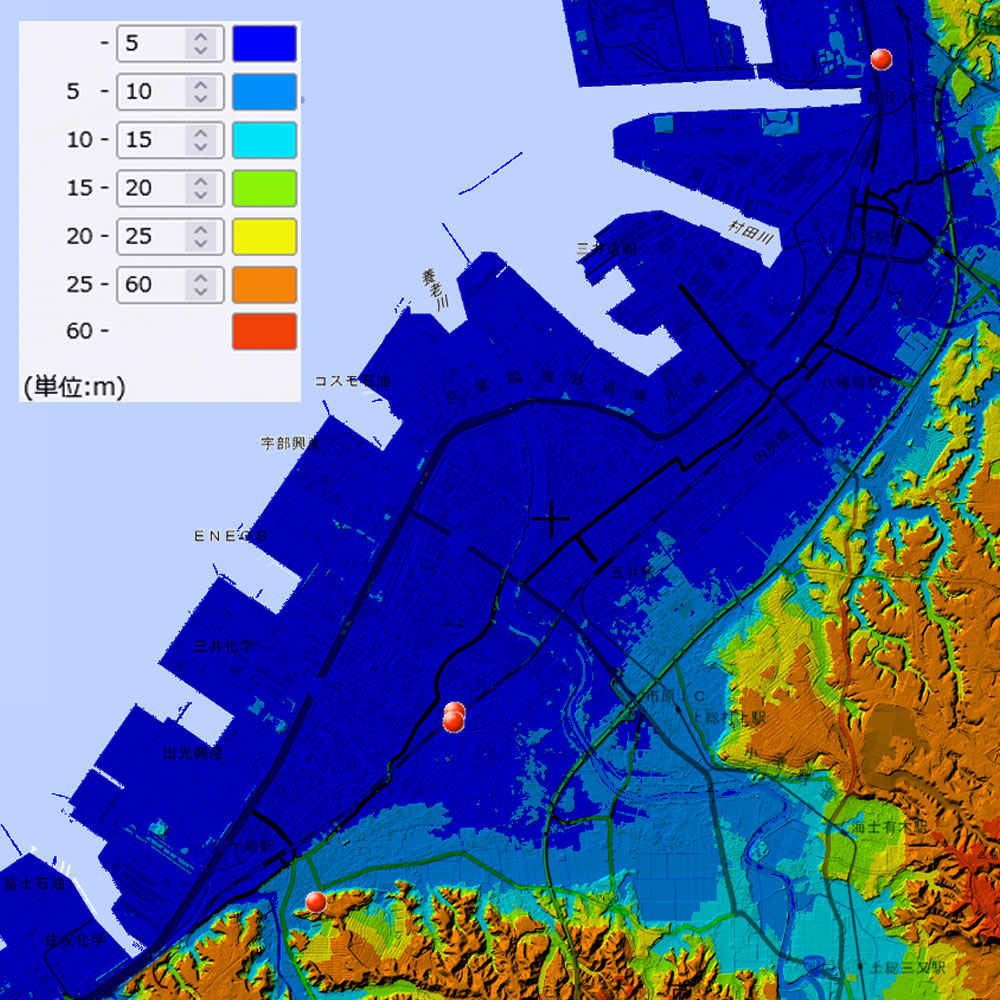

さらに、この時の近隣の式内社「島穴神社」「蘇我比咩神社」の位置を見てみましょう。

右上の:蘇我比咩神社

中央少し左下:島穴神社と旧鎮座地

左下:姉崎神社

右上が「蘇我比咩神社」、真ん中の少し左下が「島穴神社」、さらに左下が「姉崎神社」です。

「姉崎神社」の台地直下まで海が迫っていた時代、「蘇我比咩神社」と「島穴神社」は、海に没していたように見えます。

ところで、Google map を見ると、当社本殿の東90mに「船着場跡 (字宮窪)」なる地名がプロットされています。上記書籍によると、この辺りは往時、まさに船着き場があったと書かれています。

当地を掘削し、海生貝類の貝殻の出る地層を見ることで、丘陵の足元が波に洗われていた年代が特定できる可能性があります。情報が入り次第、追記していこうと思います。

「あねさき」「あねがさき」論

個人的な話で恐縮ですが、筆者は市原市にわりと縁があります。

- JR「姉ヶ崎駅」→「あねがさき-えき」

- 地名「姉崎」→「あねさき」

これを正しく読めるかどうかで、地元民か否かを判別することができます。都内でこの読みわけができる方がいらしたら、市原ご出身・JRにお勤め・コンビナートにお勤めの三択に絞られるわけです。

…と、ここまで書いて『角川日本地名大辞典 12千葉県』を見たところ、大変混乱することが書かれていました。

- 「姉崎藩」→「あねがさき-はん」

- 「姉ヶ崎村(姉崎村)」→読み方は書かれていないが恐らく「あねがさき-むら」

江戸期には、「姉崎」「姉ヶ崎」で「あねがさき」と読ませていたようです。

その場合、「JRが駅名の漢字と読み方を間違えた!」という耳にタコができるほど聞いた話は誤りで、「歴史を尊んだ素晴らしい駅名」ということになるでしょう。現在のJR東日本の社長が千葉高校出身というのは、これとは無関係でしょうか。

新波々木神社(あらはばきじんじゃ)あり

当社境内社に、色んな界隈で名を聞く「新波々木神社」があります。祭神は「句句廼馳命(くくのちのみこと)」。

社名の「新波々木(あらはばき)」は、「荒覇吐」「荒脛巾」などとも書き、『古事記』『日本書紀』には登場しない地方信仰の神のようです。

一方、祭神の「句句廼馳命(くくのちのみこと、久久能智神)」は、記紀に登場する伊弉諾・伊弉冉夫婦の御子神で、「木」を司ります。「屋船久久遅命(やふねのくくのちのみこと)」とも呼ばれ、家屋の守り神として木札などにその名が見えます。

同市には全国でも有名な神戸古墳群がありますが、その付近の水田にもかつては「アラハバキ」の小祠があり、現在は水田中に没しているといいます(『市原のまつり : 平成2年』P31)。

参拝順路

参拝順路1:一之鳥居→二之鳥居からの参拝

参拝順路2:一之鳥居→女坂からの参拝

参拝順路3:東南方向からの参拝

基本情報

| 社号 | 姉埼神社 |

| ご祭神 | 志那斗辨命(しなとべのみこと)、天屋根命(あめのこやねのみこと)、日本武僔(やまとたけるのみこと)、大雀命(おおささぎのみこと)、塞神三柱命(さえのかみみはしらのみこと) |

| 境内社 | |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 本殿の向き | |

| 住所 | 市原市姉崎2278 |

| その他 | 公式ホームページ https://anejin.org/ 姉崎神社:市原歴史博物館のホームページ(I’Museum) https://www.imuseum.jp/field_museum/1/coursserch/anesaki/862.html 菅原孝標の女の更級いちはら紀行:市原歴史博物館のホームページ(I’Museum) https://www.imuseum.jp/siryo_chosa_kenkyu/kenkyu/satoshi_narumi/2/index.html 釈迦山古墳:市原歴史博物館のホームページ(I’Museum) https://www.imuseum.jp/maibun/map/iseki_file/4/475.html |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

姉崎神社(通称 明神様) 旧県社

祭神

志那斗辨命(しなとべのみこと)天屋根命(あめのこやねのみこと)日本武僔(やまとたけるのみこと)大雀命(おおささぎのみこと)塞神三柱命(さえのかみみはしらのみこと)

由緒沿革

第一二代景行天皇四〇年一一月、日本武尊が東征の時、風神志那斗弁命を奉祀す。同五三年天皇御東幸の時、日本武尊を相殿に祀る。第五七代陽成天皇元慶八年七月一五日癸西、上総国正五位下勲五等姉埼神社に正五位上を賜う。『延喜式神名帳』に「上総国二座島穴神社姉埼神社」と記す。朱雀天皇天慶三年二月、平将門追討の時逆賊降伏の勅願があり。剣一口を奉納。第八〇代高倉天皇治承四年八月、右大将源頼朝が神前で兵馬を閲。慶長二年松平三州候が社殿を造営。元和四年松平羽州侯神領三六石を寄進。明治六年県社。

なお、昭和六一年一月一四日社殿・社務所等を廃失、同六二年三月二七日再建地鎮祭を斎行す。

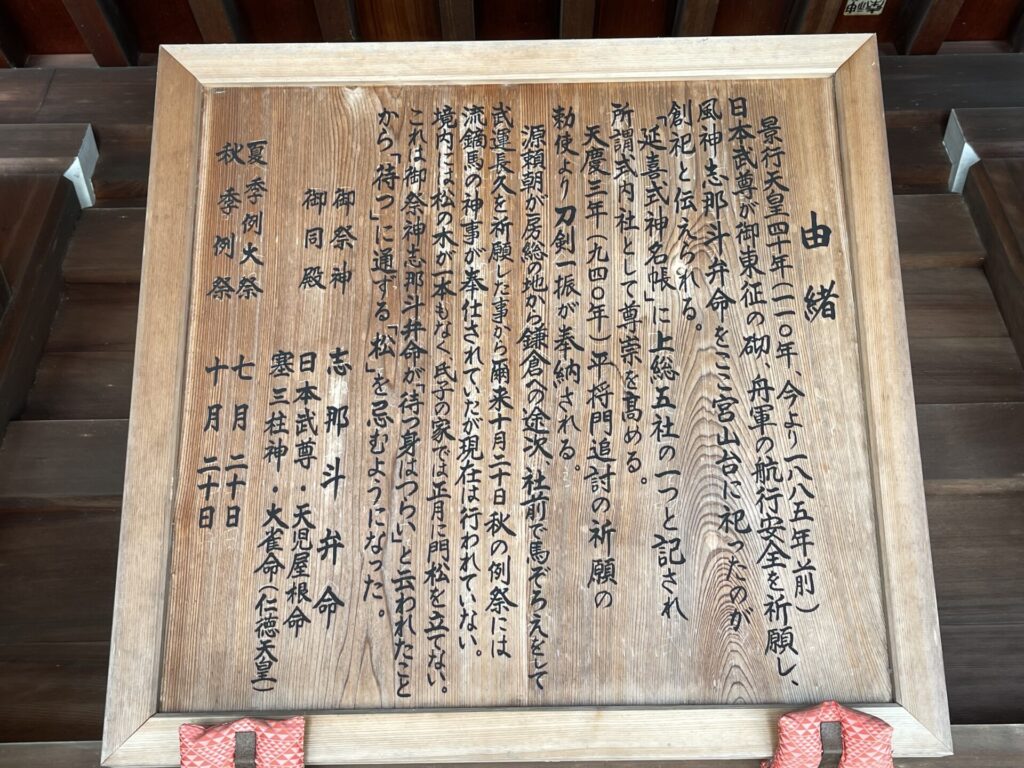

由緒

景行天皇四十年(一一〇年、今より一八八五年前)日本武尊が御東征の砌、舟軍の航行安全を祈願し、風神志那斗弁命をここ宮山台に祀ったのが創和と伝えられる。

「延喜式神名帳」に上総五社の一つと記され所謂式内社として尊崇を高める。

天慶三年(九四〇年)平将門追討の祈願の粉使より刀剣一振が奉納される。

源瀬期が房総の地から鎌倉の途次、社前で馬ぞろえをして武運長久を祈願した事から爾来十月二十日秋の例祭には流鏑馬の神事が奉仕されていたが現在は行われていない。

境内には松の木が一本もなく、氏子の家では正月に門松を立てない。

これは御祭神志那斗弁命が「待つ身はつらい」と云われたことから「待つ」に通ずる「私」を忌むようになった。

御祭种 志那斗弁命

御同殿 日本武尊・天児屋根命

寒三柱神・大雀命(仁徳天皇)

夏季例大祭 七月二十日

秋季例 十月二十日

Webサイト

- 公式ホームページ

https://anejin.org/ - 姉崎神社:市原歴史博物館のホームページ(I’Museum)

https://www.imuseum.jp/field_museum/1/coursserch/anesaki/862.html - 菅原孝標の女の更級いちはら紀行:市原歴史博物館のホームページ(I’Museum)

https://www.imuseum.jp/siryo_chosa_kenkyu/kenkyu/satoshi_narumi/2/index.html - 釈迦山古墳:市原歴史博物館のホームページ(I’Museum)

https://www.imuseum.jp/maibun/map/iseki_file/4/475.html

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『房総の古社』菱沼 勇、梅田 義彦 著 1975年

- 『日本の神々 神社と聖地 11 関東』谷川 健一 編 1984年

- 『市原のまつり : 平成2年』市原市教育委員会 出版 1990年