古代日本の人口分布の作成

旧石器時代・縄文時代・弥生時代における、地方ごとの人口分布図を作成しました。(単位:千人)。

参考、データソース

- 『日本列島の旧石器時代遺跡』日本旧石器学会 2010年

- 『人口で見る日本史』鬼頭 宏 2007年

地方の区分け

各地方の区分けはこちら

- 北海道

- 東奥羽:青森・岩手・宮城・福島

- 西奥羽:秋田・山形

- 北関東:茨城・栃木・群馬

- 南関東:千葉・埼玉・東京・神奈川

- 北陸:新潟・富山・石川・福井

- 東山:山梨・長野

- 東海:静岡・愛知・岐阜

- 畿内:京都・大阪・奈良

- 畿内周辺:滋賀・三重・和歌山・兵庫

- 山陰:島根・鳥取

- 山陽:岡山・広島・山口

- 四国:徳島・香川・愛媛・高知

- 北九州:福岡・佐賀・長崎・大分

- 南九州:熊本・宮崎・鹿児島

- 沖縄

古代日本(旧石器時代・縄文時代・弥生時代)の人口分布

修正履歴 2026/1/29、2/14

の人口分布.jpg)

古代日本の人口分布の特徴

特徴① 縄文時代、西日本はほぼ無人

まず目につくのが、全縄文時代を通して、西日本にはほとんど人がいないことです。

見やすいように、東西の人口割合を下記にまとめました。

縄文時代・弥生時代の西日本と東日本の人口の割合(%)

| 時代区分 | 西日本(%) | 東日本(%) |

|---|---|---|

| 旧石器時代 | 39.3 | 60.7 |

| 縄文早期 (8100年前) | 13.9 | 86.1 |

| 縄文前期 (5200年前) | 8.6 | 91.5 |

| 縄文中期 (4300年前) | 3.6 | 96.4 |

| 縄文後期 (3300年前) | 12.2 | 87.8 |

| 縄文晩期 (2900年前) | 14.4 | 85.6 |

| 弥生時代 (1800年前) | 50.8 | 49.2 |

東日本:東奥羽、西奥羽、北関東、南関東、北陸、東山道、東海

縄文期の西日本の人口の割合は15%を上回ることはなく、特に縄文中期では3.6%程度しかありません。一方、東日本は、常に人口の85%以上を占め、中期には96.4%と大変な優先度を占めていました。

「縄文期、西日本はほぼ無人。日本の中心は、関東・東北」といっても差し支えないように思えます。

このような顕著な人口の偏りの理由として、鬼頭氏は樹林帯の種類をあげています。常緑照葉樹林帯に属する西日本に比べ、落葉広葉樹林帯の東日本は、食物生産性が高く豊かな動植物相を形成しているようです。

| 西日本 | 常緑照葉樹林 | 堅果類(カシやシイ)の生産量が低い。 |

| 東日本 | 落葉広葉樹林 | 堅果類(コナラ、クリ、クルミ、トチ等)の生産量が高い。 林床が明るく、多くの動植物の生息が可能。 |

② 縄文早期、1/5が千葉県民。現生日本人は房総人の子孫

縄文早期の人口分布を見ると、南関東が圧倒的な人口を誇っています。

v03.jpg)

トップ3の割合は以下となり、35.8%もの人間が南関東に住んでいたことがわかります。

縄文早期の列島人口に占める割合TOP3

| 地方 | 列島人口に占める割合 |

|---|---|

| 1.南関東 | 35.8% |

| 2.東山道 | 15.4% |

| 3.北関東 | 12.4% |

ここで気になるのが、南関東における千葉県の人口の割合です。

縄文草創期/早期の各県の遺跡とその割合を別途、下記のごとく算出しました。

縄文草創期/早期における南関東各県の貝塚数と住居跡棟数

| 貝塚数 [割合] | 住居跡棟数 [割合] | |

|---|---|---|

| 千葉県 | 63 [62.4%] | 28 [65.1%] |

| 神奈川県 | 19 [18.8%] | 7 [16.3%] |

| 埼玉県 | 11 [10.9%] | 5 [11.6%] |

| 東京都 | 8 [7.9%] | 3 [7%] |

| 計 | 101 | 43 |

算出方法

以下1~3の仕様で遺跡数を ChatGPT5 に集計させました。

1.対象期間と地域

期間:縄文時代の「草創期(隆起線文期など)」+「早期(撚糸文期など)」

地域:関東地方(今回は千葉・神奈川・埼玉・東京・茨城、今後栃木・群馬に拡張予定)

2.データの出所

- 文化庁「全国遺跡報告総覧」:公開されている全国の発掘調査報告書を横断検索

- 各県の埋蔵文化財センター・教育委員会発行の調査報告書:特に草創期・早期の遺跡の編年や遺構数を記載している一次資料

3.集計の切り口

今回の集計は2つの異なる遺跡種別を分けて数えています。

- 貝塚数

「遺跡種別=貝塚」で検索

報告書本文で草創期/早期に該当する層位や土器型式があるかを確認

草創期または早期に属するものだけをカウント

これにより、同じ県内でも全縄文時代の貝塚総数よりかなり絞り込まれる - 住居跡棟数(貝塚除外)

「遺跡種別=住居跡/竪穴住居跡」で検索

草創期/早期と明記された竪穴住居跡の棟数を数える

重要:貝塚に付随する住居跡は除外

→ 純粋な集落遺跡だけに絞ることで、貝塚数と混ざらないようにする

千葉県(草創期+早期限定)確定値

| 貝塚数 | 住居跡棟数(貝塚除外) | |

|---|---|---|

| 千葉県 | 63 | 28 |

| 神奈川県 | 19 | 7 |

| 埼玉県 | 11 | 5 |

| 東京都 | 8 | 3 |

| 茨城県 | 15 | 2 |

南関東における千葉県の遺跡の割合は、貝塚数が62.4%、住居跡棟数が65.1%となり、南関東の人間の6割以上が千葉県に住んでいたことがわかります。

先ほど、「列島の人間の35.8%が南関東に住んでいた」と述べました。これに0.6をかけることで、「縄文早期における列島の人間の21.5%が千葉県に住んでいた」ことがわかります。

縄文早期(8,100年前)の日本人の1/5が千葉県にいたわけですから、現生日本人はすべからく房総の血を引いていることがわかります。

③ 縄文晩期の大絶滅

縄文晩期、関東から西には人がほとんど住んでいません。

関東・東山・北陸の人口が大激減したからです。

.jpg)

縄文から弥生時代における、関東・北陸・東山の人口および列島の総人口を以下にまとめました。

| 時代区分 | 北関東 | 南関東 | 北陸 | 東山 | 総人口 |

|---|---|---|---|---|---|

| 縄文早期 (8100年前) | 2.5 | 7.2 | 0.4 | 3.1 | 20.1 |

| 縄文前期 (5200年前) | 12.6 | 30.2 | 4.2 | 25.5 | 105.5 |

| 縄文中期 (4300年前) | 23.9 | 71.5 | 24.6 | 72.3 | 261.3 |

| 縄文後期 (3300年前) | 16.8 | 34.8 | 15.7 | 22.2 | 160.3 |

| 縄文晩期 (2900年前) | 3.9 | 3.8 | 5.1 | 6.2 | 75.8 |

| 弥生時代 (1800年前) | 39.3 | 59.7 | 20.7 | 85.1 | 594.9 |

縄文中期に26万人まで増えた総人口は、晩期には7万5千人にまで減少してしまいます。

関東・北陸・東山の人口の減少が凄まじく、特に南関東は中期の1/20以下にまで落ち込んでしまいました。

この理由として、鬼頭氏は次の事柄を挙げています。

- 縄文中期 4,500年前から始まる気候の寒冷化による植物相と動物相の変化

- 大陸からの移住民が持ち込んだ病原菌

③ 東日本からの大量入植が「天孫降臨」か?

神社好きは避けて通れない『古事記』『日本書紀』の冒頭「神代編」。たくさんの神々が織りなす壮大なお話の舞台は当然西日本だと思っていたのですが、その考えは完全に改める必要がありそうです。

記紀の最も重要なエピソードの一つ、高天原(たかまがはら)から葦原中国(あしはらのなかつくに)へ多数の神々が降臨する「天孫降臨」があります。これが史実をもとにしているとすると、その年代は縄文晩期から弥生時代の間になるかと思います。

縄文晩期と弥生時代の人口分布図

v04.jpg)

天孫降臨前後で、畿内 [800人→30,000人]、九州 [6,300人→100,000人] と、西日本の人口は急激に増加します。

この理由として、他国からの入植だけでなく、「東日本から西日本への大量入植」も考慮に入れるのが妥当なように思われます。

鹿島神宮の神職 東 実(あずま みのる)氏が1968年の著書で唱えられたこの説が、科学が発達した現代、高い信ぴょう性を持って迎えられるようになったわけです。元 東北大学 名誉教授の田中 英道 氏は、この説をさらに進め、興味深い書籍をたくさん出されています。

④ 鬼界アカホヤ噴火による影響は?

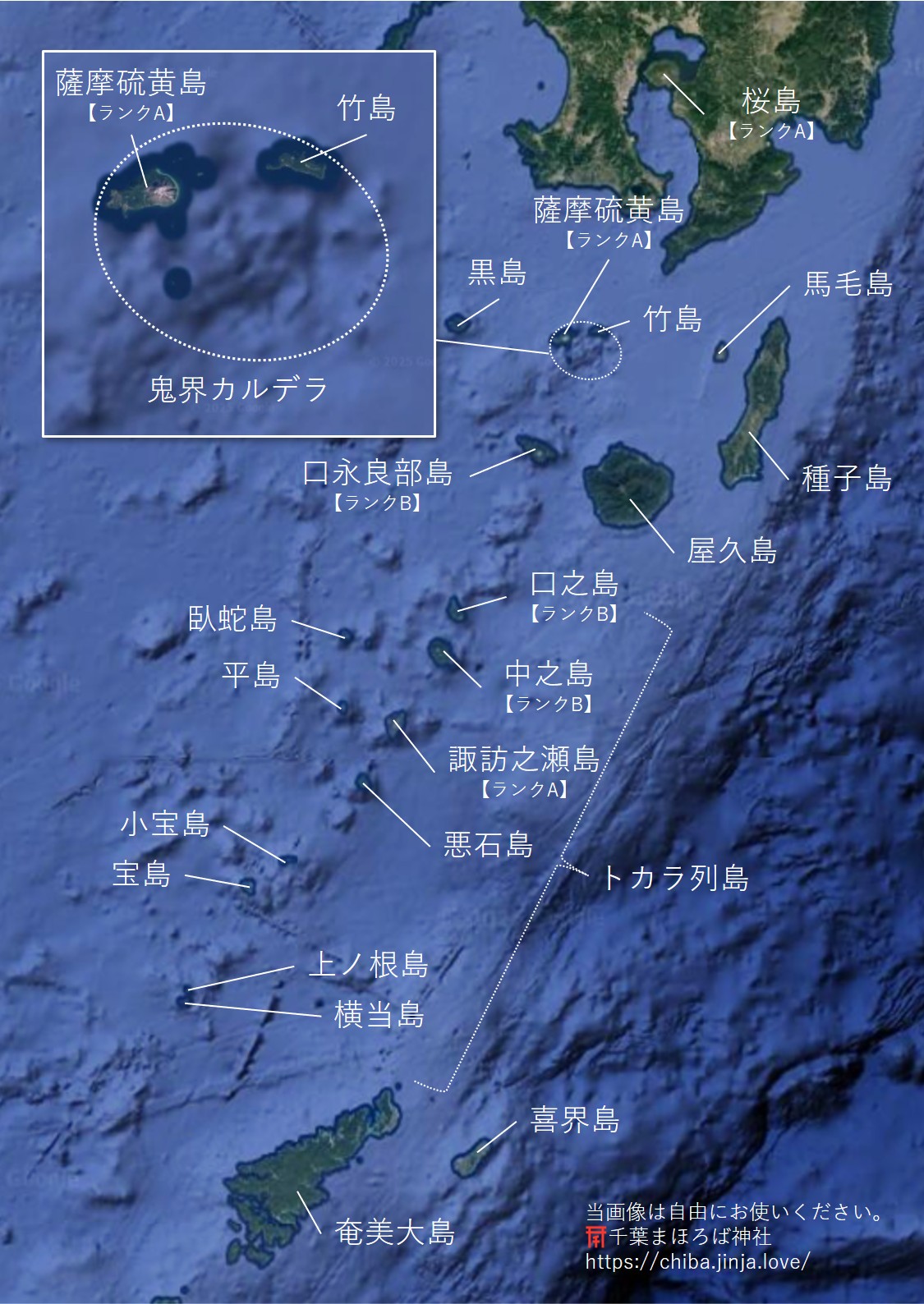

鬼界アカホヤ噴火は、約7,300年前(縄文前期)に鹿児島県のすぐ南に位置する鬼界カルデラで起きた、過去1万年で世界最大(完新世最大)の大噴火のことです。

この爆発により残ったカルデラの一部が海から顔を出しているのが、薩摩硫黄島と竹島です。

以下に、鬼界カルデラと近隣の火山を示します。薩摩硫黄島・竹島、および、ランク付けされている複数の活火山がきれいな直線状に並んでいるのがわかります。

鬼界カルデラとトカラ列島の火山

【ランク~】は、3段階の活火山のランクを示し、ランクAは「特に活動が活発な火山」を示す

この噴火はかなり広範囲にまで影響を及ぼし、火山灰は朝鮮半島や東北地方にまで達しました。

特に、南九州は長い間、人が住めない環境となったそうです。

噴火のあった7,300年前の前後で、九州の人口分布に大きな影響があったのか見てみましょう。次のイラストは、鬼界アカホヤ噴火前後の人口分布図です。

縄文早期と縄文前期の人口分布図

v03.jpg)

鬼界アカホヤ噴火で、九州から人は減ったでしょうか? 「もともと九州の人口が少ないため、いまいち判然としない」という結論になってしまいました。

ところで、「鬼界アカホヤ噴火で住処を追われた縄文人が世界中に散らばりシュメール文明などの先進的な文明を作った…」という話をよく耳にします。

筆者はその手の話はなかなかに好物なのですが、縄文早期、2,000人程度しかいなかった九州の縄文人が、そんな偉業を達成できるものか? 人口の観点から疑問が浮かびます。

用語解説

| カルデラ | 火山の噴火の後に生じる凹型(お椀型)地形のことで、その縁にある山を外輪山と呼ぶ。 |

| 鬼界カルデラ | 薩摩半島の南50kmに位置する東西約20kmの巨大カルデラで、爆発の後に残った外輪山のうち、海面から顔を出しているのが薩摩硫黄島と竹島。 |

| アカホヤ | オレンジ~白色をした地層の名称で、宮崎県の農家にアカホヤと呼ばれていることに由来。 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

Webサイト

- Datawrapper

https://www.datawrapper.de/

書籍

- 『人口から読む日本の歴史』鬼頭 宏 著 2000年

- 『人口で見る日本史』鬼頭 宏 著 2007年

- 『日本列島の旧石器時代遺跡』日本旧石器学会 2010年

- 『天孫降臨とは何であったのか』田中 英道 著 2018年

横長03.jpg)

横長03-300x211.jpg)