千葉市稲毛区穴川町の穴川神社の概要

穴川神社は、1942年(昭和17年)に近隣の「道祖神社」と「石尊神社」が合併してできた、千葉市稲毛区穴川町に鎮座する神社です。

「道祖神社」が従来からの鎮座で、現在は同じ建物の左に「道祖神社」、右に「石尊神社」が祀られています。

明治期から終戦期まで村社に列格していました。

祭神

『千葉県神社名鑑』に次の祭神が記載されています。

- 八街彦命(やちまたひこのみこと)…「道祖神社」の祭神と思われる。「ち=道」「また=又」の意味で、道の分かれ目の神様

- 堀田相模守(ほったさがみのかみ)…「石尊神社」の祭神と思われる。相模守に就いた堀田家の人物は複数いるため具体的な人物名は不明

元になった二つの神社

左:道祖神社(無格社)

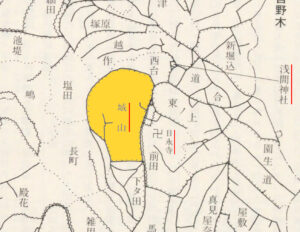

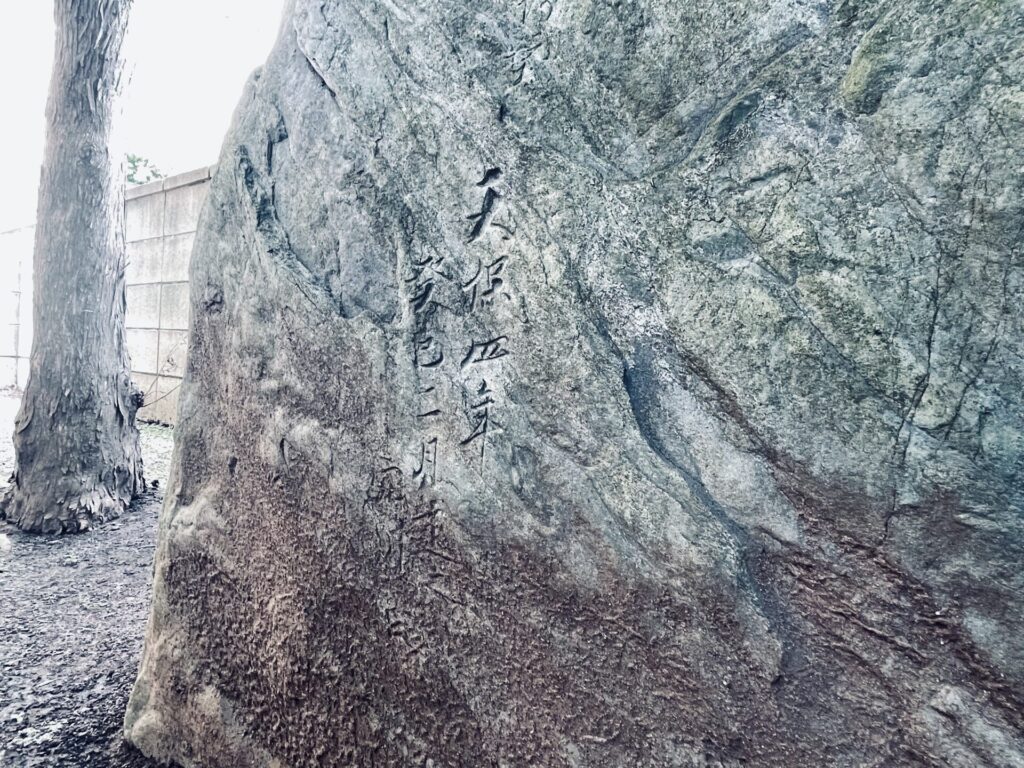

1784年(天明四年正月)、村人により創建されました。しかし、1669年(寛文九年)の野論訴状に「道陸神之ほこら」とあることから、道祖神として、この時代にはすでに存在していたようです。

こちらが、従来から鎮座する社で、のちに「石尊神社」が合祀されます。

右:石尊神社(村社)

1826年(文政九年)、堀田相模守・青木安太郎・白藤左衛門の三人を祀って創建されました。旧村社。

当時は集落の東方にありましたが、境内地が軍に収用されることになり、1942年(昭和17年)に遷座されました。

現在の祭神に、青木安太郎・白藤左衛門の名は見られないようです。

写真図鑑

社殿

左社殿:道祖神社

従来から鎮座。1784年(天明四年正月)、村人により創建されました。

右社殿:石尊神社

1826年(文政九年)の創建。当時は集落の東方にありましたが、境内地が軍に収用されることになり、1942年(昭和17年)にこの地に遷座されました。

鳥居

境内社と子安地蔵尊

その他

詳細情報

| 社号 | 穴川神社 |

| ご祭神 | 八衝彦命(やちまたひこのみこと)、堀田相模守(ほったさがみのかみ) |

| 境内社 | |

| 由緒・歴史 | 1942年に道祖神社と石尊神社を合併し創建 |

| 神紋 | |

| 住所 | 千葉市稲毛区穴川町3-6 |

| その他 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

穴川神社 旧村社

祭神

八街彦命(やちまたひこのみこと)堀田相模守(ほったさがみのかみ)

由緒沿革

昭和一七年、無格社道祖神社と村社石尊神社が合併して穴川神社と改称された。祭神別に二社がある。道祖神社が従来の鎮座で、天明四年正月、村人により創建されたといわれ、千葉三道祖神の一社と伝えられる石宮。石尊神社は、文政九年六月創建とあり、現在の本殿は明治二四年の改築といわれ、当時は集落の東方に祀られていた。境内地が軍の収用するところとなり、昭和一七年道祖神社境内地に遷された。

八 石尊神社(穴川神社) (穴川三丁目三五六番地)

嘉永三年(一八五〇)穴川を開拓した人々は、堀田相模守、青木安太郎、白藤左衛門の三人を祀って、石尊神社を建立しました。今は道祖神社境内に移り、穴川神社と改称しました。縁起には、文政九年(一八二六)六月八日を創建としてあります。現在でも、開拓許可の日六月八日、太陽暦で七月八日を祝って祭礼日と定めております。

(中略)

九 穴川の道祖神社 (穴川三丁目三五六番地)

穴川の道祖神社は、今は穴川神社境内になっていますが、文政九年(一八二六)創建という石尊神社(穴川神社)より古く、天明四年(一七八四)正月に村人によって創建されたと縁起にでています。

千葉三道祖神

この道祖神は千葉三道祖神の一社(ほかは新田町の道祖神神社と、千葉寺町の道祖神社)といわれています。しかし「穴川野地」の寛文九年(一六六九)六月の野論訴状に「神社御座候と申上候は道陸神之ほこらニ市街座候、古■千葉三道陸神と申伝候内之一社ニ市御座候」とありますので、創建は縁起よりももっと古いとみるべきでしょう。

(中略)

草鞋の奉納

信仰的に考えると、道祖神が多く路傍に祀られていることから、旅の安全を願い、旅に出て足の息災を願って、草鞋を奉納する例は各地に見られ鉄の草鞋が奉納されていることもあります。穴川の道祖神社でも、むかしは二尺くらいの大草鞋が奉納されたことがあったそうです。(後略)

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『社寺よりみた千葉の歴史』和田 茂右衛門 著 1984年