館山市洲崎の洲崎神社の概要

洲崎神社は、天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)、天太玉命(あめのふとだまのみこと)、天富命(あめのとみのみこと)を祭神とする、館山市洲崎の神社山(または御手洗山(みたらしやま、美多良洲山))に鎮座する神社です。

神武天皇の治世に、天富命(あめのとみのみこと)が祖母神 天比理刀咩命を鎮祭したのが創立起源とされています。他に、洲宮神社の仮宮を起源とする説もあるようです。

平安時代の『延喜式』神名帳に記載のある「安房国六座 安房郡二座 后神天比理乃咩命神社 元名洲崎」の比定社の一つで、明治期から終戦期まで県社に列格していました。

海岸からの参拝がおすすめ!

時間に余裕があれば、はやる心を抑え、入り口から道を挟んで逆側、170mほど歩いた浜辺からの参拝をお勧めします。

房総半島ほぼ最西端に位置するこの浜辺は、当社の元鎮座場所とされています。

「御神石」(ごしんせき)という謎の大石、富士山が見える「浜の鳥居」、御手洗山の中腹に鎮座する社殿など、見所の多い大変美しい参詣路です。

背後の左の御手洗山に当社が鎮座している

山もお勧め

関連コンテンツ

当社の境内社/富士遥拝所、もう一つの論社「洲宮神社」については下記をご覧ください。

創建・祭神に関する参考情報

天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)、天太玉命(あめのふとだまのみこと)、天富命(あめのとみのみこと)を祭神とする神社で、平安時代に『延喜式』神名帳に記載(式内社)、明治期から終戦期まで県社に列格していました。

当社の創建に関しては、天富命創立、洲宮神社の仮宮、洲宮神社の拝殿など複数の説が唱えられています。

かなり長い年月、神主が不在でしたが、山岳仏教の修験寺に擁され隆盛を誇ってきたようです。

創建に関する説

①天富命による創建とする説

神武天皇の治世、天富命が、御祖母神 天比理刀咩命(天比理乃咩命)が奉持された御神鏡を洲辺(すさきべ)の美多良洲(みたらし)山に祀ったことが創建の由来であるされています(境内由緒書『洲崎大明神由緒旧記』)。

参考:境内由緒書、『千葉県神社名鑑』

式内大社 洲崎神社

祭神 天比理乃咩命(あめのひりのめのみこと)

当社は延喜式神名帳に「后神天比理乃咩命神社 大 元名洲神」と記され、天太玉命(あめのふとだまのみこと)の后神を祀る式内大社で、元の名を洲神(すさきのかみ)と称した。

由緒

当社は宝暦三年(一七五三)の「洲崎大明神由緒旧記」によると、神武天皇の御宇、天富命(あめのとみのみこと)が御祖母神天比理乃咩命の奉持された御神鏡を神霊として、洲辺(すさきべ)の美多良洲(みたらし)山に祀られたことに始まる。

鎌倉時代の治承四年(一一八〇)安房に逃がれた源頼朝が、戦勝と源氏再興を祈念して神田を寄進、後、妻政子の安産を祈願している。

室町時代には江戸城を築いた太田道灌が、江戸の鎮守として明神の分霊を勧請したと伝えている。房総里見氏も当社を尊崇して、七代義弘が神領五石を寄進し、江戸幕府もこれに倣って朱印状を下した。

幕末の文化九年(一八一二)房総沿岸警備を巡視した老中松平定信は「安房国一宮洲崎大明神」の扁額を奉納している。

神位は平安時代に正一位、鎌倉時代に元寇戦勝祈願の功により勲二等に叙せられ、明治六年(一八七三)県社に列せられた。往時、別当寺は養老寺など五ヶ寺を数えた。洲崎明神は古来伝承されている数々のあらたかな霊験から、安産・航海安全・豊漁・五穀豊穣や厄除開運の守護神として信仰が厚く、現在に及んでいる。

祭事

祭礼は二月の初午と八月二十日・二十一日の例大祭があり、共に文化庁選択記録保存・県指定無形民俗文化財の洲崎踊り(鹿島踊りと弥勒踊り)が奉納される。八月の例大祭には勇壮な神輿の渡御や浜祈祷も行われる。

文化財その他

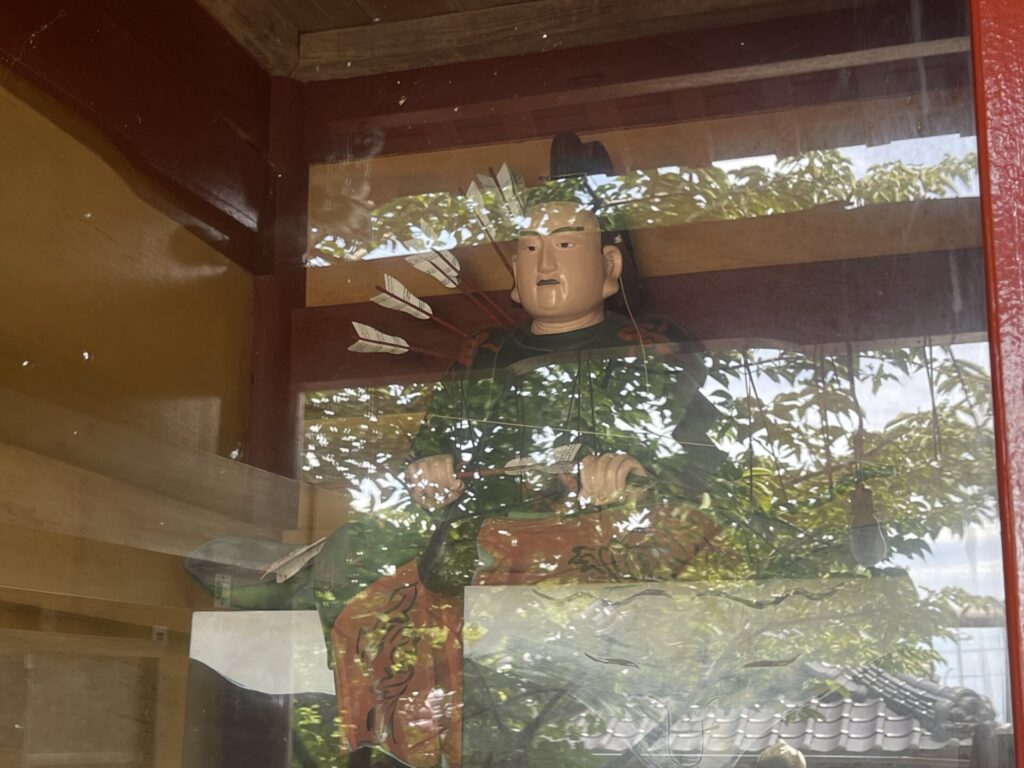

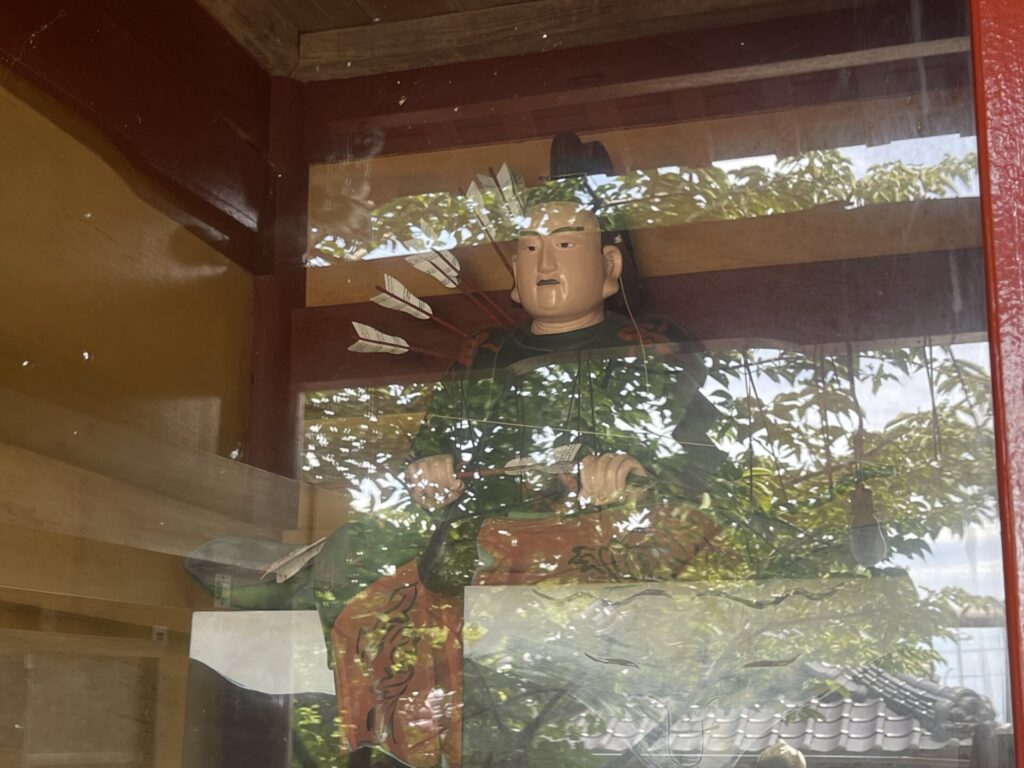

社宝である養老元年(七一七)万治二年(一六五九)宝暦三年の各縁起や御神休髪などのほか、江戸時代延宝年間の改築とされる神社本殿は、共に市指定有形文化財であり、神社の鎮座する御手洗山(みたらしやま)は洲崎神社自然林として県指定天然記念物となっている。また随身門は宝永年間の造営、矢大神・左大神像は明治三年の作とされている。

平成元年八月

館山市文化財審議会委員

君塚文雄誌

祭神

天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)天太玉命(あめのふとだまのみこと)天富命(あめのとみのみこと)

由緒沿革

延喜式内大社、安房国一宮。明治六年五月三〇日県社に列格。神武天皇の御宇、天富命が祖神天太玉命、天比理刀咩命を鎮祭なされたのを以て創立起源とする。承和九年神階従五位下を叙せられて以来累進し、永保元年二月一〇日正一位の極位に叙せられる。鎌倉源家の崇敬特に篤かった事は『吾妻鏡』の随所に見られる。徳川家もまた七石の朱印領を寄せられた。文化九年六月―二日領主松平越中守から「安房国一宮洲崎大明神」の額面を奉納される。

②洲宮神社の「仮宮:洲崎社」が洲崎神社になったとする説

洲崎神社は洲宮神社の「仮宮」として造立されたという記載があります。

天富命の後裔に、『日本書紀』の編纂に携わった「忌部子麿」(別称 子人、子首)という人物がいます。彼の子「忌部加奈萬呂」は、720年(養老四年)、勝崎浦に洲宮神社の「仮宮:洲崎社」を造立します。これが洲崎神社の創建であるというわけです(忌部氏家系図『齋部宿祢本系帳(斎部宿禰本系帳)』))。

参考:『房総叢書』『齋部宿祢本系帳』

『房総叢書 紀元二千六百年記念』第1卷 縁起古文書

「安房國神社志料」邨岡良弼

齋部宿祢本系帳(斎部宿禰本系帳)洲宮神社・安房神社 小野義久氏 所傅

https://dl.ndl.go.jp/pid/1038113/1/68

佐賀斯

│

子麿

├夫岐麿

├榮麿

├加奈萬呂

└衣屋畔

榮麿

岡本正喜院祖。洲崎宮祝部。随役小角、爲僧号榮満。

加奈萬呂

元正天皇養老元年春三月、奏シテ神殿ヲ改造。同二年夏五月、班田師下向ノ時、勝ヶ崎洲宮ヲ神戸ト定メラル。五月廿日、蠻國降伏ノタメ、官幣ヲ被奉キ。同四年秋七月廿一日、勝崎浦ニ神奉ノ假宮ヲ造リ齋ヒ祭リ、洲崎社ト申シ、栄満ヲ祝部トシタリ。後、榮満、役ノ小角ニ随ヒテ僧トナル。武蔵ノ洲ヶ崎ノ岡ニ比理乃咩命ヲ齋ヒ祭ル。

主な流れ

- 718年(養老二年)、忌部子麿※の子 加奈萬呂が、勝ヶ崎洲宮を神戸と定める

- 720年(養老四年)、加奈萬呂が、勝崎浦に洲宮神社の仮宮「洲崎社」を造立(洲崎神社 創建)

- 同じく佐賀斯の子 榮麿が洲崎宮 祝部となるも、役行者に従い僧となる(僧号 榮満)

- 1273年(文永10年)、佐賀斯の18代後裔の諸畿(もろちか)が、明神山の洲神を兎尾山(魚尾山)に遷座

※忌部子麿(別称 子人、子首):父は忌部佐賀斯(さがし)。『日本書紀』の編纂に関わるも720年の完成前に亡くなる

③洲崎明神を拝殿、洲宮神社を奥殿とする説

洲宮神社が奥殿の二ノ宮、洲崎神社が拝殿の一宮、という説があります(『金丸家累代鑑』)。

これは②「洲宮神社の仮宮が洲崎神社である」という説と高い親和性があります。一方、①「天富命が創建」とは整合性が取れません。命が創建した社を「拝殿」とし、後から奥宮を建てるのは不自然に思われます。

参考:『金丸家累代鑑』

『式内社の歴史地理学的研究』の『金丸家累代鑑』を抜粋し書き下ろした

安房郡洲宮村字魚尾山に鎮座する、洲宮后神社は、後洲宮明神と称し、其の奥殿と二之宮と言う、亦、洲崎村字手洗山に洲崎明神在り、此の拝殿を一之宮と言わ使める、故に地名手洗山と称し、此の両社は天比理乃咩命にして、延喜式内の大社也

山岳仏教に支えられ発展

当社は、鎌倉から明治時代までのかなり長い間、神職が不在でした。

しかし、隣接する山岳仏教に支えられ発展、頼朝時代には7つの修験寺に擁される勢いのある社だったそうです。

参考

- 神主が長く不在

-

洲崎神社領に関する事件が勃発した際、神主不在のためか、洲宮神社神主が訴状を提出、鎌倉からの返信も洲宮神社宛(『吾妻鑑』)

「洲崎神社は鎌倉から明治まで寺の管理下にあった。従って神職は存在しなかった」(洲崎神社宮司 石井多計麿 氏、『式内社の歴史地理学的研究』)

写真図鑑

社殿

拝殿

内部の鏡が見える

白河藩主 松平定信の書

綺麗な海が見える。

条件が良ければ富士山も見えるのか?

本殿

鮮やかな赤色の本殿は、延宝年間(1673~1681年)の造営、江戸中期に所々修復を受け、現在に至るそうです。

海からの参拝経路

御神石、元鎮座場所

房総フラワーライン(県道257号)沿いの入り口から、まず参詣路と逆方向(西側)の海を目指します。170mほど歩いた海岸が当社の元鎮座場所とされ、「御神石」なる大岩と白い鳥居が置かれています。

「御神石」は大きな亀裂の入った2.5mほどの大岩で、白い鳥居も屹立しています。

この岩は、「竜宮」から当社へ奉納された2つの岩のひとつで、もう片方は、東京湾の反対側、横須賀市の「安房口神社」(祭神 天太玉命)の御神体となっています。

また、2つの「御神石」は、役行者が運んできたという別の逸話もあります。

奥の山の中腹に当社が鎮座している

鯨の顔のように見える

やはり鯨の顔のように見える。

奥の山の中腹に当社の白い富士見鳥居が見える。

浜の鳥居

鳥居の奥に、御神石の鳥居と山がうっすら見える

運が良いと富士山が見えるようだ

富士山もしくは箱根の山か?

入り口付近

房総フラワーライン(県道257号)に面した入り口です。時間がない方は、ここから直接社殿を目指しましょう。

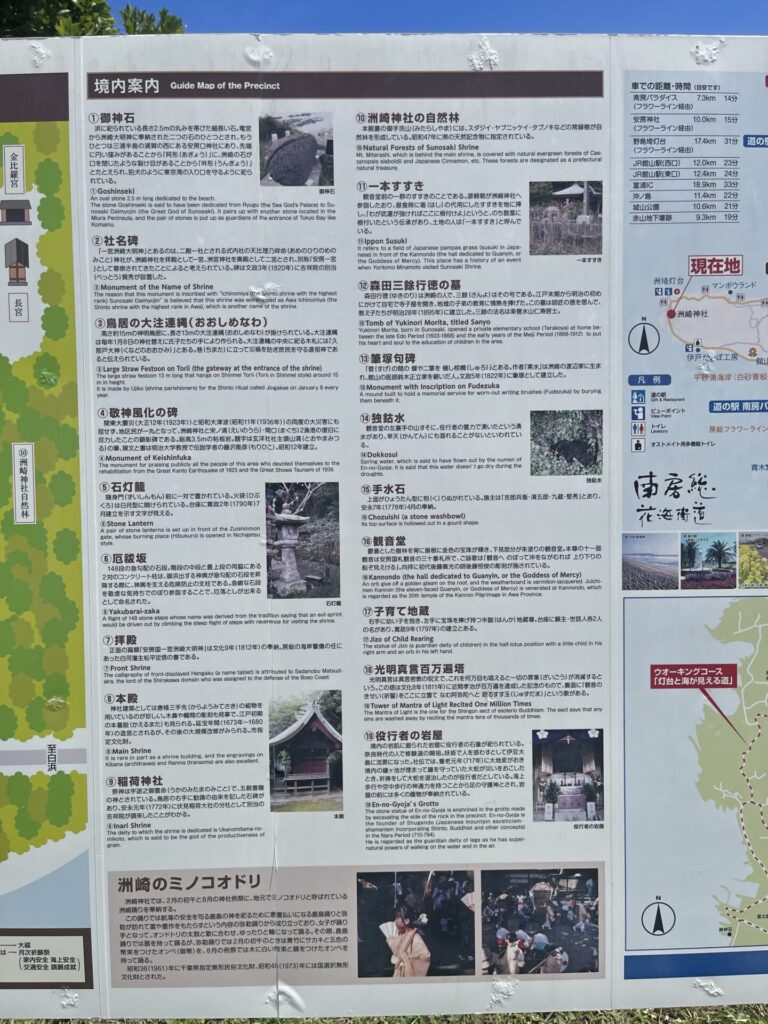

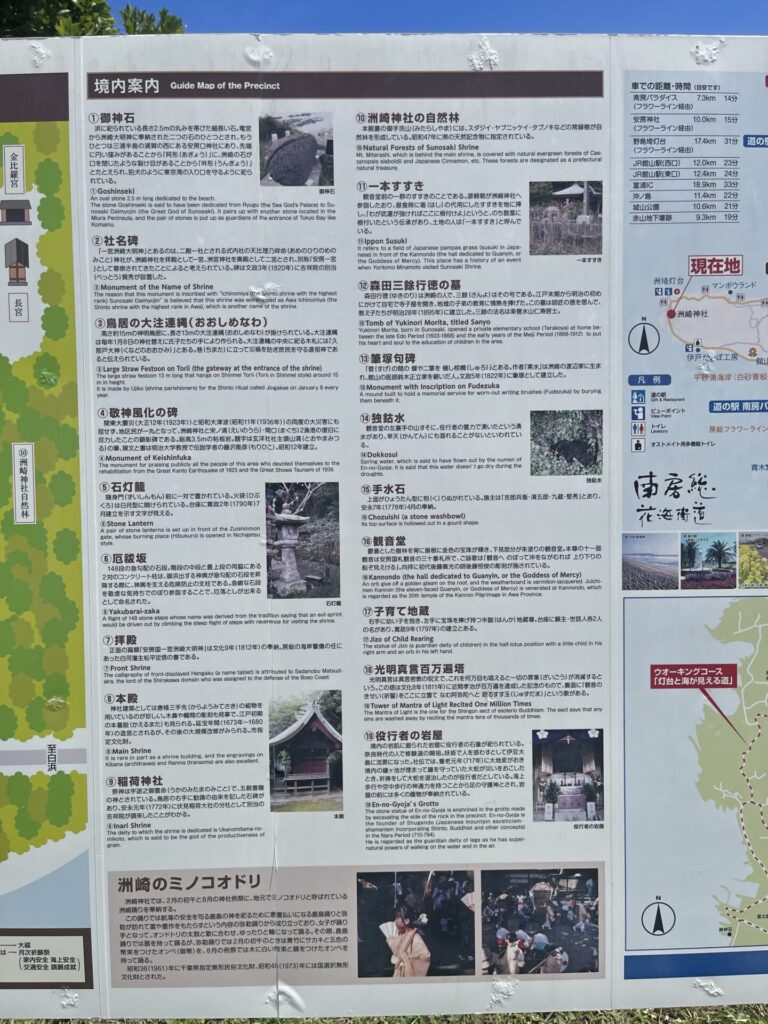

入り口左手にある案内図の地図をスマホで撮っておくと、あとで大変重宝しました。

この看板の写真を撮っておくと、あとでとても便利であった

鳥居

(くなど、くなと-おおかみ)

左に手水舎、中央に随身門、その奥に厄祓坂と社殿が見える

手水舎

豪奢な手水舎で、裏側まで細かな彫刻が施されています。

随身門(ずいしんもん)

厄祓坂(やくばらいざか)

148段の階段で、そこそこの勾配があるため、高所の苦手な方は道中振り返らない方が良いかと思います。

ドローン空撮動画

ドローンおのちゃんねるさんの空撮動画もおすすめです。

千葉県館山市 洲崎│ドローンおのちゃんねる

詳細情報

| 社号 | 洲崎神社 |

| ご祭神 | 天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)、天太玉命(あめのふとだまのみこと)、天富命(あめのとみのみこと) |

| 境内社 | 稲荷神社、豊玉彦命、大山津見命、建速須佐之男命、大物主命、金比羅宮 |

| 住所 | 館山市洲崎1697 |

| その他 | ■館山市立博物館HP 洲崎 http://history.hanaumikaidou.com/archives/4223 ■館山市立博物館HP 洲崎神社 養老寺 http://history.hanaumikaidou.com/archives/4591 ■館山市立博物館HP 洲崎大明神ゆかりの神社 http://history.hanaumikaidou.com/archives/8196 ■館山市HP 洲崎神社 養老寺 https://tateyamacity.com/pdf/w_map/t05_yoroji.pdf ■館山市観光協会 浜鳥居から富士山を望む https://tateyamacity.com/archives/20447 ■館山市観光協会 浜鳥居越しのダイヤモンド富士山 https://tateyamacity.com/archives/25206 |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『式内社の歴史地理学的研究 : 安房国・伊豆国三宅島の場合』森谷恵 出版、森谷ひろみ 著 1977年4月

- 『房総の古社』菱沼 勇、梅田 義彦 著 1975年

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『日本各地を開拓した阿波忌部の足跡 : 古の『古語拾遺』の記憶. 安房国編』林 博章 編著 2006年