館山市八幡の鶴谷八幡宮(つるがやはちまんぐう)の概要

参詣路の奥に二之鳥居が見える

右は安房神社遥拝殿

鶴谷八幡宮(つるがやはちまんぐう)は、平安期に安房国の総社として創建された、館山市八幡に鎮座する神社です。

勧請元・創建時の社名ともに不明。鎌倉期に「八幡神社」へ改変し現鎮座地へ遷座。明治期から終戦期まで郷社・県社に列格していました。

北条海岸から当社一之鳥居まで、510m程度。往昔は、海岸から社殿まで参詣路が一直線に伸びていたそうです。

祭神

祭神として次の神様が祀られています。

- 品陀和気命(ほんだわけのみこと)…応神天皇(おうじんてんのう)

- 帯中津彦命(たらしなかひこのみこと)…仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)

- 息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと)…神功皇后(じんぐうこうごう)

過去の祭神

大永五年(1525年)の社記には、上記三柱のほかに、次の一柱も記されています。

- 大足忍代別命(おおたらしおしろわけのみこと)…景行天皇

さらに相神として、次の八柱が記されています。

- 天太玉命 当国安房郡大神官村鎮座

- 天比理乃咩命 同郡洲宮村鎮座

- 天日鷲命 同郡瀧口村鎮座

- 天手力雄命 同郡大井村鎮座

- 大山祇命 同郡長田村鎮座

- 稚産霊命 同郡山荻村鎮座

- 手置帆負命 朝夷群沓見村鎮座

- 天忍穂耳命 安房郡瀧川村鎮座

秋祭「やわたんまち」の際に、これら相神の御神輿が、当社の安房神社遥拝殿(ようはいでん)および御仮屋(おかりや)に集まり、一晩を過ごします。

安房神社のお神輿が置かれる

洲宮神社、下立松原神社、手力雄神社、山宮神社、山荻神社、莫越山神社、木幡神社、高皇産霊神社、子安神社のお神輿が置かれる

創建から現在までの主な流れ

平安期

養老2年(718年)、上総国から、平群郡(へぐりぐん)・安房郡・朝夷郡・長狭郡の4郡を割いて安房国が成立。国府は平群郡に置かれる。

平群郡東国府村に、安房国国府の府内守護の総社が勧請される※。これが当社の前身となる。勧請元・当時の社名ともに不明。

- 総社の創立年を養老元年とする伝承は、安房国ができる前なので誤りか

鎌倉期

鎌倉時代になると、各地の総社が”八幡神社”と改変される動きが盛んとなり、当社も「八幡神社」へと変化する。

この頃、現鎮座地に遷座される。跡地には、現在も元八幡神社(南房総市府中665)が鎮座している。

南北朝末期

康応二年(1390年)の記述より、当時、「安西八幡宮」と称していたことがわかる。

近代

昭和51年(1976年)、名称を「鶴谷八幡宮」と改め今日に至る。

創建・祭神に関する参考情報

鶴谷八幡宮(つるがやはちまんぐう) 旧県社

祭神

品陀和氣命(ほんだわけのみこと)帯中比古命(たらしなかひこのみこと)息長帯比賣命(おきながたらしひめのみこと)

由緒沿革

平安朝の中期に安房国の総社として国府村(今の三芳村府中)に創建され、国司自ら幣帛を捧げて祭祀を執り行なったと伝えらる。後、鎌倉時代、八幡宮として当地に遷座された。武家時代となり殊に領主里見氏の篤く崇敬するところとなり、第三代の領主里見義通をはじめ代々の領主が社殿を修築奉納し、また社領を寄進した。徳川幕府も里見氏にならい、世々の将軍は朱印地一七一石余を寄進した。明治六年郷社に列せられ、また昭和一五年四月県社に昇格した。昭和五三年現社名に変更。

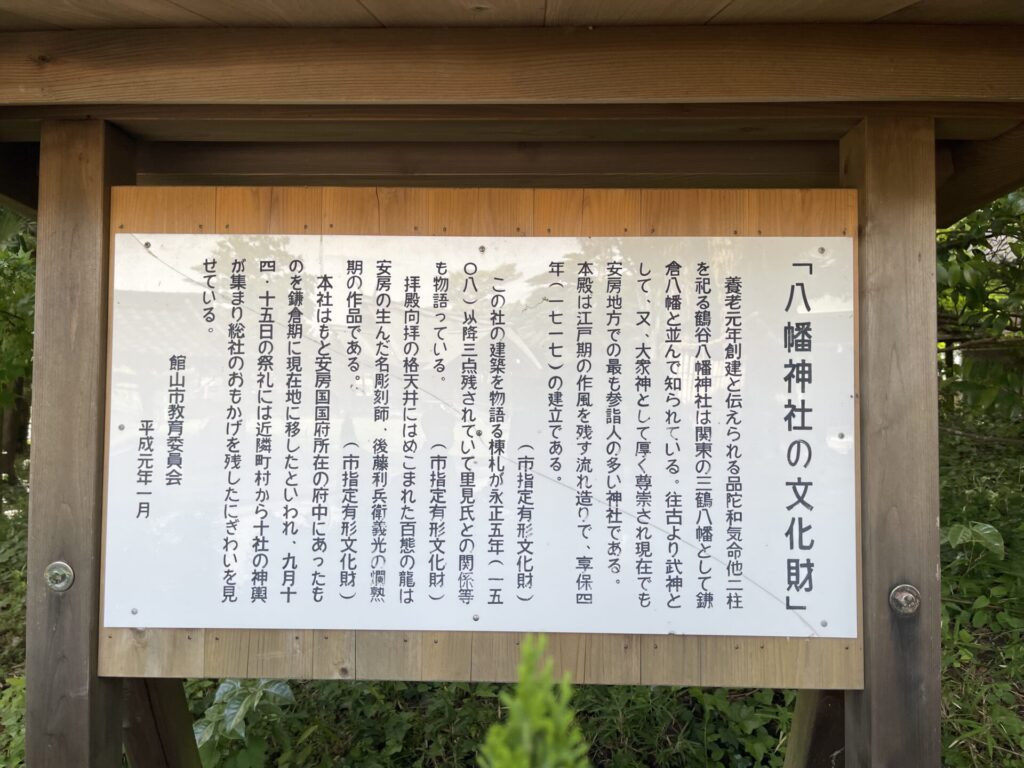

「八幡神社の文化財」

養老元年創建と伝えられる品陀和気命他二柱を祀る鶴谷八幡神社は関東の三鶴八幡として鎌倉八幡と並んで知られている。往古より武神として、又、大衆神として厚く尊崇され現在でも安房地方での最も参詣人の多い神社である。

本殿は江戸期の作風を残す流れ造りで、享保四年(一七一七)の建立である。(市指定有形文化財)

この社の建築を物語る棟札が永正五年(一五〇八)以降三点残されていて里見氏との関係等も物語っている。(市指定有形文化財)

拝殿向拝の格天井にはめこまれた百態の龍は安房の生んだ名彫刻師、後藤利兵衛義光の慣熟期の作品である。(市指定有形文化財)

本社はもと安房国国府所在の府中にあったものを鎌倉期に現在地に移したといわれ、九月十四・十五日の祭礼には近隣町村から十社の神輿が集まり総社のおもかげを残したにぎわいを見せている。

館山市教育委員会 平成元年一月

写真図鑑

社殿周辺の風景

拝殿

二之鳥居、一之鳥居が見える。

往昔は海岸まで見えたのだろうか

拝殿の彫刻

当社拝殿の至るところに、素晴らしい彫刻が多数施され、参拝を忘れ暫くの間目を奪われました。

拝殿向拝の天井「百態の龍」は、安房出身の彫刻家 初代 後藤義光 49歳の作で、市指定有形文化財に登録されています。

当社は、「千葉県一、龍が多い神社」でしょうか?

本殿

鳥居

一之鳥居

鳥居脇の石灯篭は、綺麗で状態が良いため近年のものに見えますが、天明7年(1787)寄進のかなり古いものです。

往昔は、海岸まで参詣路が伸びていた。

二之鳥居

狛犬

境内社、摂社、末社

若宮八幡社

仁徳天皇を祀っています。

安房神社遥拝殿(ようはいでん)

遠く離れた安房神社を拝むための施設です。筆者が訪れた際も、熱心に参拝される方々がいらっしゃいました。

館山市で行われる秋祭「安房国司祭 鶴谷八幡宮例大祭」、通称「八幡のまち」「やわたんまち」の際、安房神社のお神輿がここに置かれ一晩を過ごします。

参詣路をまっすぐ進み、突き当りの右90度に安房神社の正面があり、その左手に御仮屋、という位置関係が、本家の安房神社とそのまま同じです。

御仮屋(おかりや)

「安房国司祭 鶴谷八幡宮例大祭」の際、安房国中から集まったお神輿がここに置かれ一晩を過ごします。

左から、洲宮神社、下立松原神社、手力雄神社、山宮神社、山荻神社、莫越山神社、木幡神社、高皇産霊神社、子安神社です。

手水舎、社務所

ご神木、境内樹木

その他

参拝順路

踏切の奥に巨大な鳥居が見える

奥に二之鳥居が見える

基本情報

| 社号 | 鶴谷八幡宮 |

| ご祭神 | 品陀和気命(ほんだわけのみこと)、帯中津彦命(たらしなかひこのみこと)、息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと) |

| 境内社 | |

| 住所 | 館山市八幡68 |

| その他 | ■鶴谷八幡宮公式サイト https://www.tsurugayahachimangu.com ■鶴谷八幡宮例大祭(やわたんまち) – 南房総 花海街道 https://hanaumikaidou.com/archives/759 ■やわたんまちと出祭神社- 館山市立博物館 http://history.hanaumikaidou.com/archives/11457 ■鶴谷八幡宮- 館山市立博物館 http://history.hanaumikaidou.com/archives/3795 |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『日本の神々 神社と聖地 11 関東』谷川 健一 編 1984年

- 『千葉県安房郡館山北条町八幡郷社鶴谷八幡神宮沿革考証』大野太平 著 1937年

https://dl.ndl.go.jp/pid/1230962/1/1