洲宮神社コンテンツ

館山市洲宮の洲宮神社の概要

洲宮神社は、神武天皇元年に天富命(あめのとみのみこと)の勅命により創建された、天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)、天細女命(あめのうずめのみこと)、天富命(あめのとみのみこと)を祭神とする、館山市洲宮に鎮座する神社です。

創建者と祭神は親族で、孫(天富命)が祖母(天比理刀咩命)を祀る社を創ったことになります(家系図は後述)。

平安時代の『延喜式』神名帳に記載のある「安房国六座 安房郡二座 后神天比理乃咩命神社 元名洲崎」の比定社の一つで、明治期から終戦期まで県社に列格していました。安房国の県社は当社を含めて3社のみです。

上古は「洲ノ神(すさきのかみ)」「洲神」「洲宮」とも呼ばれていました。

『洲宮神社縁起』~失われた『安房国風土記』~

この絵は滝口の下立松原神社 壁画殿で飾られている飯長姫命

当社に伝わる『洲宮神社縁起』がかなり面白いので、房総の神社好きには是非一読をお勧めします。

館山市HPには、「この本文のうちの三分の一は、失われた『安房古風土記』ではないか」と記しています。

内容は、

- 天富命と由布津主命が「天のはば矢」と「天のはじ弓」を駆使しながら、「国わかく美しくしてうまし国」を開拓

- 安房神社、洲宮神社、下立松原神社の創建に関するファンタジー溢れる具体的な経緯

というもので、全体のボリュームはかなり少ないですが、昔話としても神社の由緒書きとしても楽しめる内容です。

当サイト筆者が現代語訳をアップしていますので、興味のある方はご覧ください。

祭神 天比理刀咩命について

天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)は女性の神様で、夫は天太玉命(あめのふとだまのみこと)、娘は天鈿女命(あめのうずめのみこと)、孫は天富命(あめのとみのみこと)です。

天太玉命

├天櫛耳命─天富命

├天鈿女命

天比理刀咩命

天太玉命(夫)と天鈿女命(娘)は、天の岩戸開きや天孫降臨で大活躍した二柱であり、天富命(孫)は、房総の開拓に大変な貢献をされた神様ですから、古代の日本と房総にとって天比理刀咩命がどれだけ重要な神様だったかがわかります。

命は別名、「洲ノ神」(すさきのかみ)とも呼ばれます。「天比理刀咩命」でなく「天比理乃咩命」(あめのひりのめのみこと)と書かれることがありますが、『延喜式』神名帳で「刀」を「乃」と誤記載したことによるようです。

養老年間に何があったのか?

神話と実話が混在しますが、大変興味深い逸話があります。

- 当社が明神山で創建後、717~724年(養老年間)に、天太玉命と后神(当社祭神)が相談し、それぞれ大神宮と魚尾山に鎮座することにしました(『式内社の歴史地理学的研究』)。

- 一方、720年(養老四年)、忌部加奈萬呂により、当社の仮宮「洲崎社」なる社が新たに造立され、これが洲崎神社になったと言います(『房総叢書 紀元二千六百年記念』)。

后神を高い場所に移し、房総最西端にその遥拝所を設ける、そんな必要が出てきたのでしょうか?

同時期の712年には古事記が、720年には日本書紀が編纂されています。前述の加奈萬呂は、日本書紀編纂者のひとり、忌部子人の子供でもあります。中央の動きが、房総にも何かしらの影響を与えたのでしょうか?

祭神 洲神

『延喜式』の「后神天比理乃咩命神社」の項には、「元名洲神」(すさきのかみ)と注意書きが付けられています。このような注がなされているのは、式内社3132座中、わずか15社だそうです。

「洲」は「浅い場所に土砂がたまって高くなった場所」を意味するので、当社の創建場所はそのような場所だったのでしょうか(後述)。

天太玉命と后神が相談して遷座した

座席山で天太玉命と后神が宴会をなさり、何処に鎮座しようか相談の上、大神宮と洲宮とにそれぞれ分かれてご鎮座になった。后神の洲宮は”堂山”(兔尾山)であり、堂山は当時(養老年間)氏子のお籠りしたお堂があったのでその名がついた。

鎮座場所と遷座地の変遷

当社は幾度かの遷座をし現在に至っています。

当社が創建地「明神山」は、往時、「洲神」(すさきのかみ)の名に相応しい「白浪の寄せては返す『洲の辺』」だったのでしょうか?

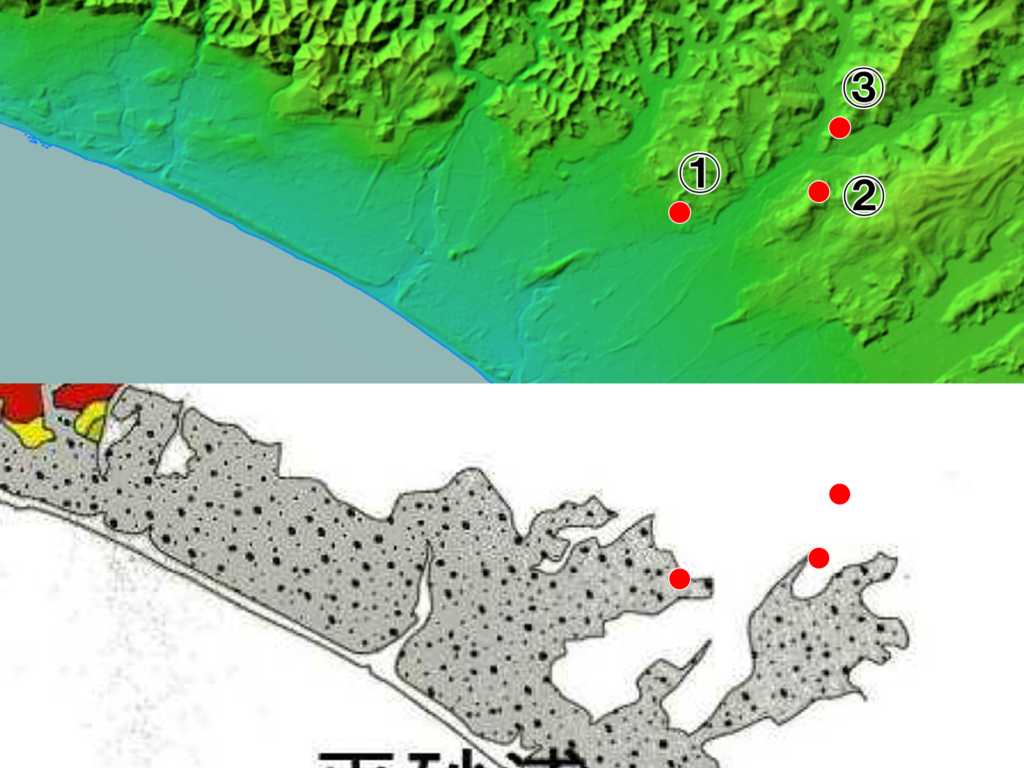

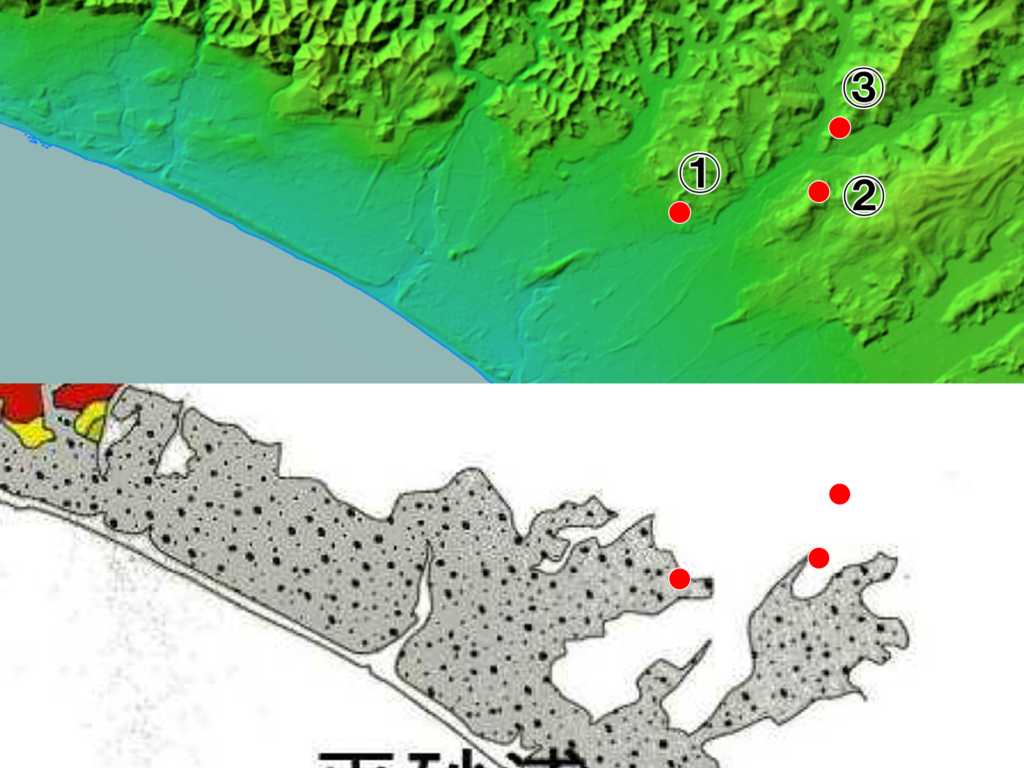

現在の明神山を訪れてもそのような印象は全く受けませんが、標高図と完新世(約1万年前から現在までを指す)の海岸段丘の図を照らし合わせると(下図)、海面がもう少し高い時期があれば、確かにそのような地形だったことが考えられます。

当社はその後、天太玉命と后神が相談のうえ「魚尾山」に遷座するも焼失、最終的に現在の「洲宮」に落ち着くことになります。

現在の標高図(上)と完新世の砂丘・浜堤(下)

①創建地:明神山

②旧鎮座地:魚尾山

③現社地:洲宮(旧 茶畑)

下図の灰色箇所は砂丘・浜堤

参考:国土地理院 色別表構図、『文化財調査報告書 資料 文化財調査報告書(南房総の地震隆起段丘)』

①創建地:明神山

当社創建の時代、この場所は白浪の寄せては返す「洲の辺」だったのだろう。

②旧鎮座地:魚尾山

ここに全社殿が鎮座していた

③現社地:洲宮(旧 茶畑)

現在はかなり内陸に鎮座している

- 神武天皇元年、「明神山」(最初の鎮座地)に創建

- 717~724年(養老年間)、座席山で天太玉命と后神が鎮座場所を相談

- 720年(養老四年)、忌部加奈萬呂が勝崎浦に洲宮神社の仮宮「洲崎社」を造立(洲崎神社 創建?)

- XXX年、「魚尾山(兎尾山、兔尾山、堂山)」に遷す

- 1273年(文永10年)、焼失

- 1273年(文永10年)、「明鏡山」(の仮殿?)に遷す

- 1XXX年、「社地茶畑」に仮殿(旧地名:洲宮字茶畑、現地名:洲宮921)に遷す

- 1439年(永享11年)、11月御本殿を造営

関連コンテンツ

『延喜式』記載のもう一つの后神天比理乃咩命神社 比定社「洲崎神社」については下記をご覧ください。

創建・祭神に関する参考情報

神武天皇元年、天富命の勅命により創建、平安時代に『延喜式』神名帳に記載(式内社)、明治期から終戦期まで県社、天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)、天細女命(あめのうずめのみこと)、天富命(あめのとみのみこと)を祭神とする神社です。

境内社として、子安神社が鎮座しています。

洲宮神社 旧県社

祭神

天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)天細女命(あめのうずめのみこと)天富命(あめのとみのみこと

境内神社

子安神社

由緒沿革

祭神は天太玉命の后神で、神武天皇元年、天富命が勅命を奉じ、魚尾山に奉祀されたという。当時魚尾山は海辺にあったので洲神または洲宮と称された。亀山天皇文永一〇年に火災に遭い今の地に奉遷す。農業の神として崇敬篤い。明治六年県社に列す。

写真図鑑

社殿

社殿、拝殿ともに神明造の新しく美しい建物です。玉垣で囲われていないので、間近で観ることができます。幣殿の裏扉を観れるのはレアな経験でした。

拝殿

幣殿

本殿

社殿全体

鳥居、手水

摂社、末社

子安神社

遠山の石宮、山の神様

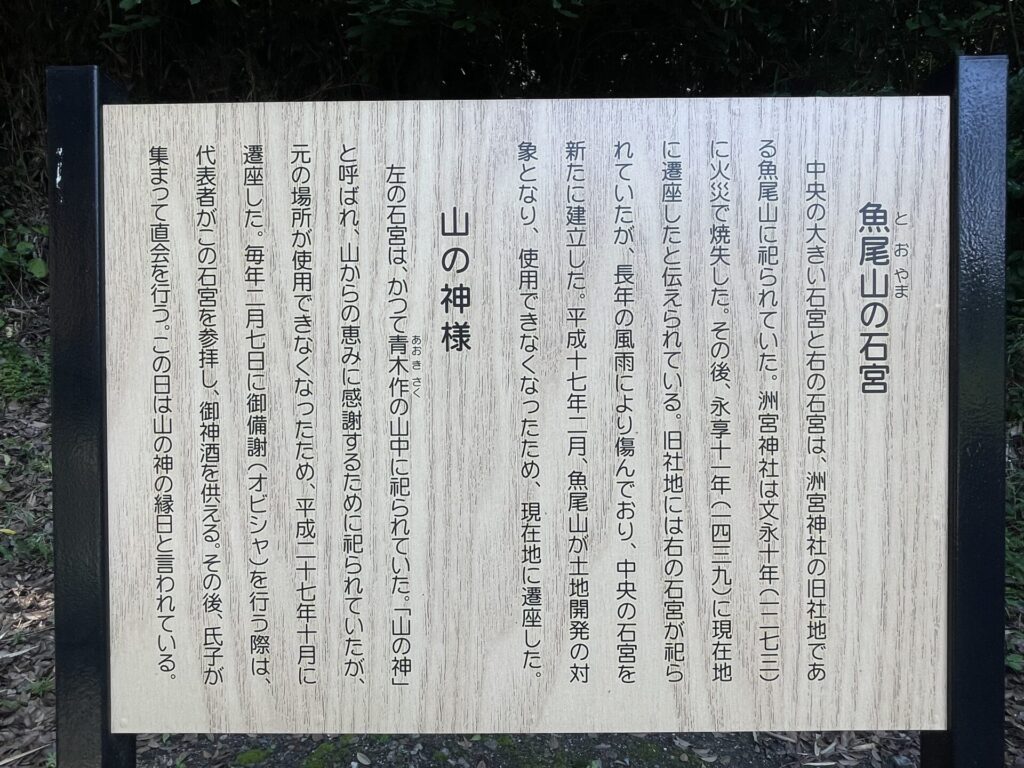

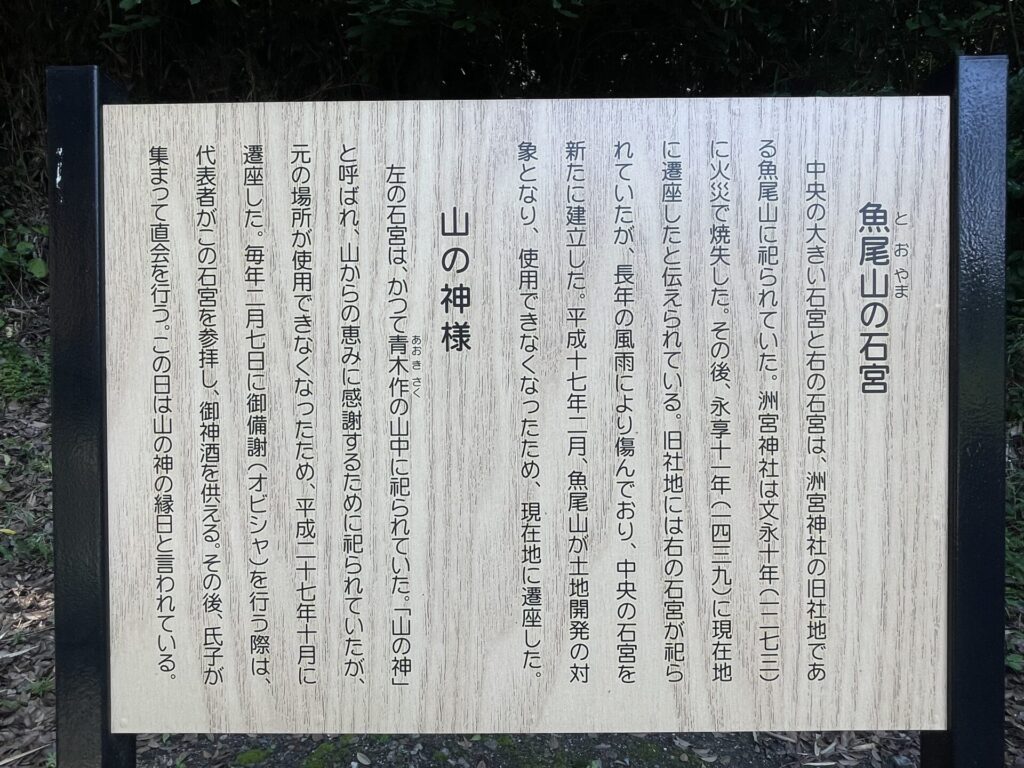

魚尾山の石宮

中央の大きい石宮と右の石宮は、洲宮神社の旧社地である魚尾山に祀られていた。洲宮神社は文永十年(一七三)に火災で焼失した。その後、永享十一年(一四三九)に現在地に遷座したと伝えられている。旧社地には右の石宮が祀られていたが、長年の風雨によりんでおり、中央の石宮を新たに建立した。平成十七年二月、魚尾山が土地開発の対象となり、使用できなくなったため、現在地に遷座した。

山の神様

左の石宮は、かつて青木作の山中に祀られていた。「山の神」と呼ばれ、山からの恵みに感謝するために祀られていたが、元の場所が使用できなくなったため、平成二十七年十月に遷座した。毎年二月七日に御備謝(オビシャ)を行う際は、代表者がこの石宮を参拝し、御神酒を供える。その後、氏子が集まって直会を行う。この日は山の神の縁日と言われている。

境内林、御神木

魚尾山(兎尾山、兔尾山、堂山)

時代により兎尾山、兔尾山、堂山と記され、読み方は、とうやま、どうやま、とおやま、どおやまと読むようです。

魚尾山は、洲宮神社現社地から西南へ400m程度の場所にある低い山(丘陵)です。

当社 洲宮神社は、「明神山」に創建後、この魚尾山に遷座、1273年(文永十年)焼失後、現社地へ奉遷されました。現在、社殿横に、現社地で祀られていた石宮が移されています。

当山 魚尾山には、養老年間に氏子のお籠りしたお堂があったため、「堂山」と呼ばれたという逸話があります。その後、下記のように漢字が変化したのでしょうか。

お堂の山→堂山(どうやま)→兎尾山(兔尾山)→魚尾山

明神山(洲宮神社跡)

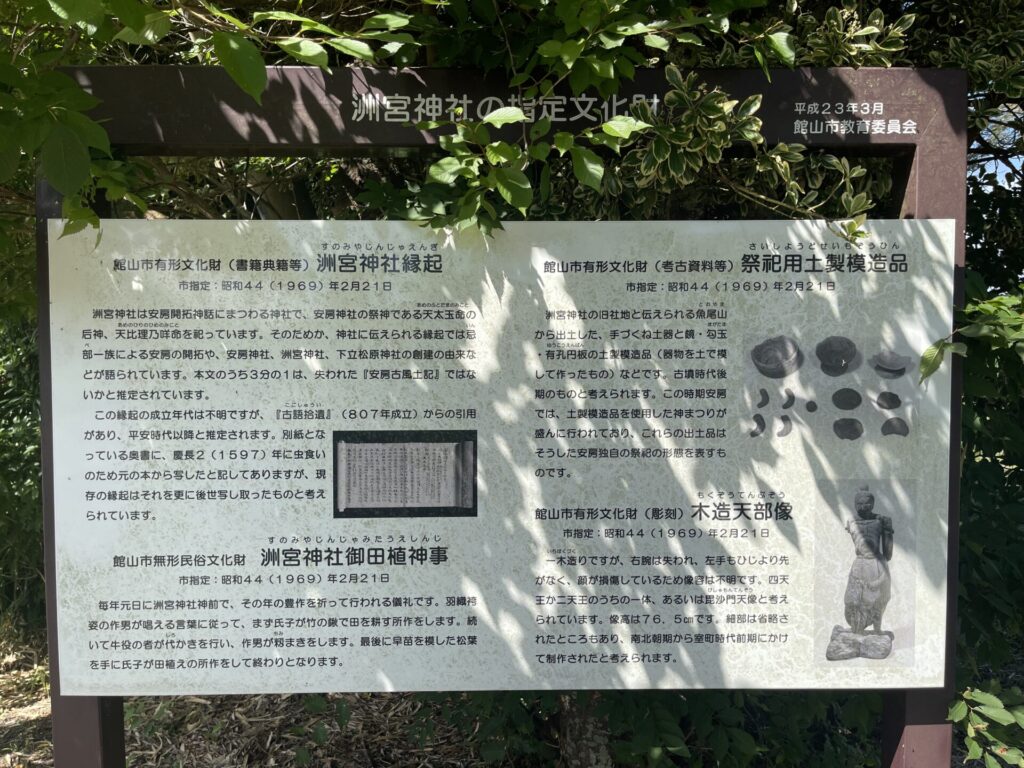

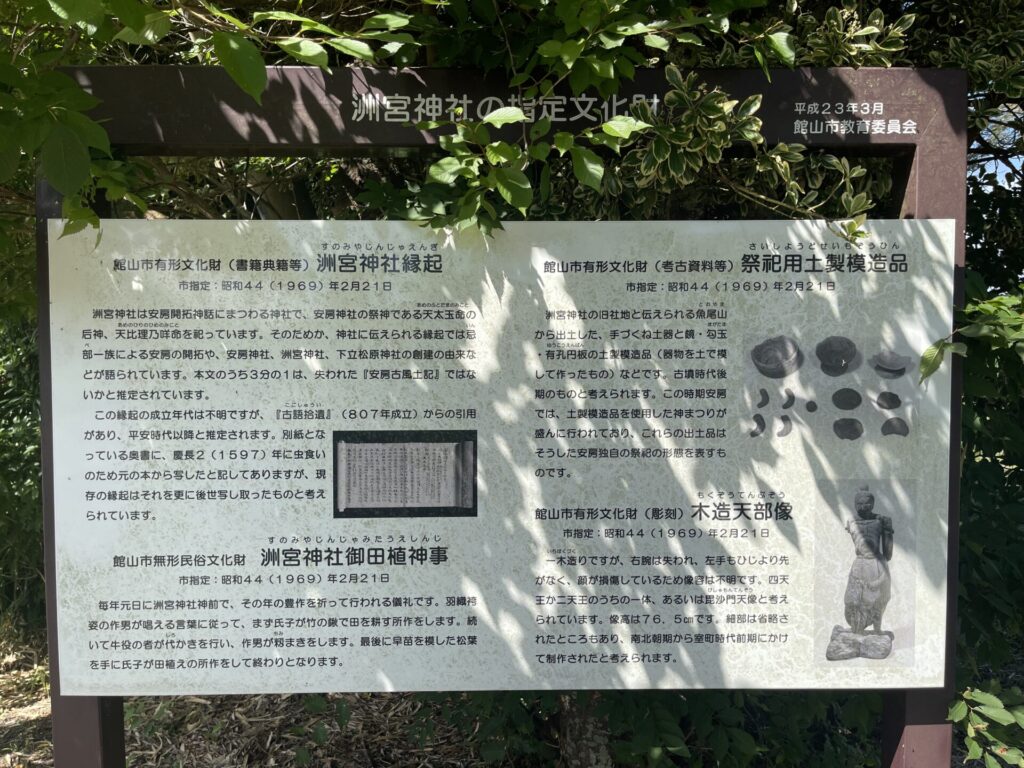

洲宮神社の指定文化財

洲宮神社の指定文化財

平成23年3月 館山市教育委員会

館山市有形文化財(書籍典籍等)

洲宮神社縁起

市指定:昭和44(1969)年2月21日

洲宮神社は安房開拓神話にまつわる神社で、安房神社の神である天太玉命の后神、天比理乃咩命を祀っています。そのためか、神社にえられる縁起では忌部一族による安房の開拓や、安房神社、洲宮神社、下立松原神社の創建の由来などが語られています。本文のうち3分の1は、失われた『安房古風土記』ではないかと推定されています。

この縁起の成立年代は不明ですが、『古語拾遺』(807年成立)からの引用があり、平安時代以降と推定されます。別紙となっている奥書に、慶長2(1597)年に出食いのため元の本から写したと記してありますが、現存の縁起はそれを更に後世し取ったものと考えられています。

館山市無形民俗文化財

洲宮神社御田植神事

市指定:昭和44(1969)年2月21日

毎年元日に洲宮神社神前で、その年の豊作を祈って行われる儀礼です。四織袴姿の作男が唱える言葉に従って、まず氏子が竹ので田を耕す所作をします。続いて牛役の者が代かきを行い、作男がまきをします。最後に早苗を模した松葉を手に氏子が田植えの所作をして終わりとなります。

館山市有形文化財(考古資約等)

祭祀用土製模造品

市指定:昭和44(1969)年2月21日

洲宮神社の旧社地と伝えられる魚尾山から出土した、手づくね土器と鏡・勾玉・有孔円板の土製模造品(器物を土で模して作ったもの)などです。古墳時代後期のものと考えられます。この時期安房では、土製模造品を使用した神まつりが盛んに行われており、これらの出土品はそうした安房独自の祭祀の形態を表すものです。

館山市有形文化財(彫刻)

木造天部像

市指定:昭和44(1969)年2月21日

一木造りですが、右腕は失われ、左手もひじより先がなく、顔が損傷しているため像容は不明です。四天王か二天王のうちの一体、あるいは毘沙門天像と考えられています。像高は76.5cmです。細部は省略されたところもあり、南北朝期から室町時代前期にかけて制作されたと考えられます。

参拝順路

詳細情報

| 社号 | 洲宮神社 |

| ご祭神 | 天比理刀咩命、天細女命、天富命 |

| 境内社 | 子安神社 |

| 住所 | 館山市洲宮921 |

| その他 | ■館山市立博物館 洲宮・茂名 http://history.hanaumikaidou.com/archives/4564 ■南房総 花街道 神戸地区 洲宮 https://hanaumikaidou.com/archives/9936 |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『式内社の歴史地理学的研究 : 安房国・伊豆国三宅島の場合』森谷恵 出版、森谷ひろみ 著 1977年4月

- 『房総の古社』菱沼 勇、梅田 義彦 著 1975年

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『日本各地を開拓した阿波忌部の足跡 : 古の『古語拾遺』の記憶. 安房国編』林 博章 編著 2006年

- 『房総叢書 紀元二千六百年記念』