諏訪神社コンテンツ

流山市駒木の諏訪神社(すわじんじゃ)の概要

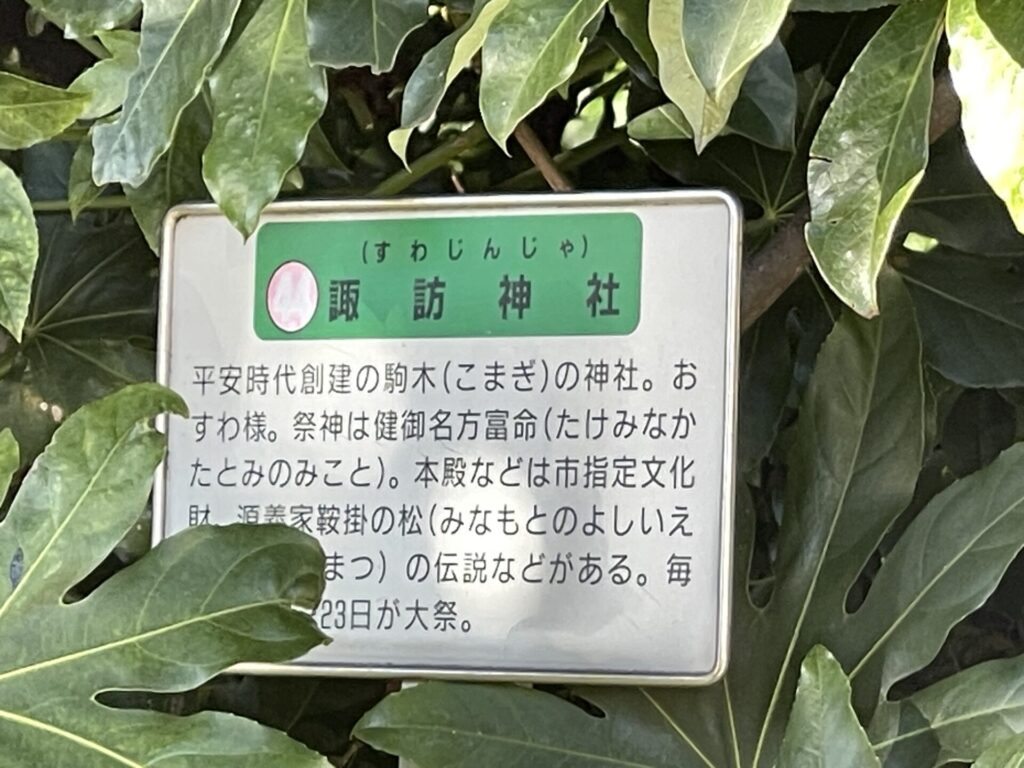

諏訪神社(すわじんじゃ)は、807年(大同二年)、信州諏訪大社より流山市駒木に分祀、創建された神社です。明治期から終戦期まで村社に列格していました。

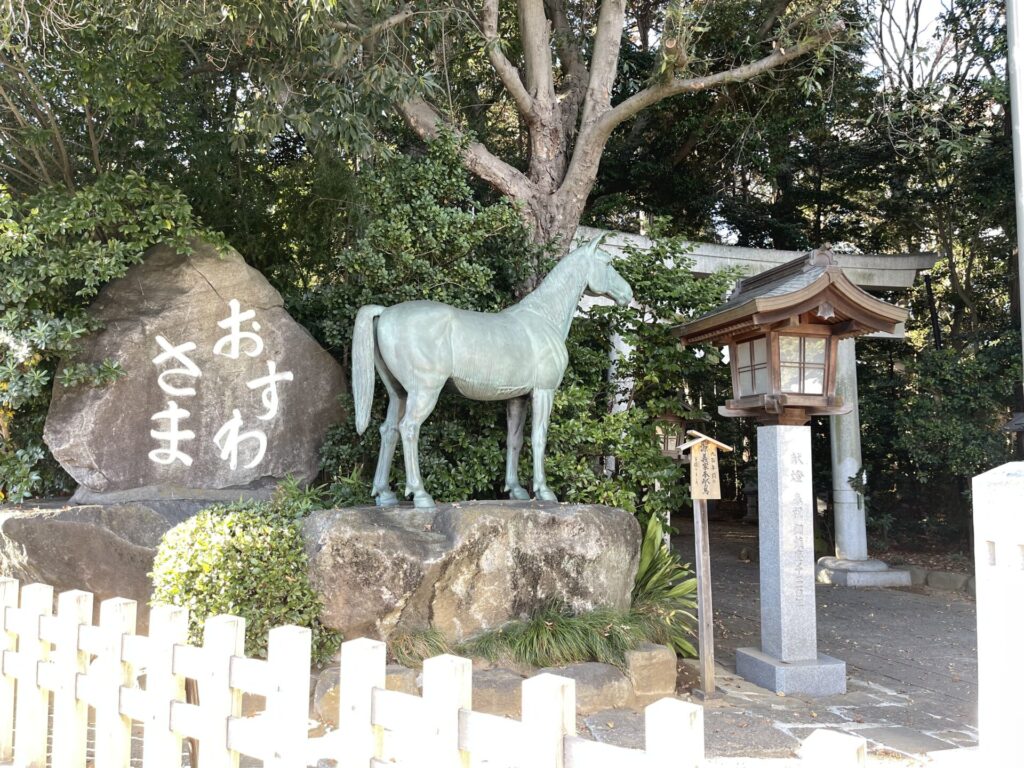

かなり大きな神社で、地元では「おすわ様」と呼ばれています。近隣で育った筆者の家では「踏切のおすわ様」と呼んでいました。

祭神は建御名方神

祭神は健御名方富命(たけみなかたとみのみこと)で、建御名方神(たけみなかたのかみ)とも呼ばれます。命は大国主命(大己貴命)の御子神で、国譲りを迫った武甕槌神(たけみかづちのかみ)に長野県の諏訪に追い詰められ、諏訪大社の祭神となりました。

千葉県北西部では、武甕槌神の仲間である経津主神(ふつぬしのかみ)を祀る神社が多数鎮座しており、『千葉県神社名鑑』を見ると、流山市27社のうち6社が、柏市30社のうち9社が「香取神社」です。そんな地に、なぜ807年諏訪神社の分霊を勧請したのかが興味深いです(香取神社の数が増えたのが後かもしれませんが)。

見所多数

多数の境内社、神門、隋神門、独創的な狛犬など、見所がたくさんあり、好きな人はいつまでもいられる神社です。

広く美しい境内

広い境内には、多数の境内社が鎮座、常夜灯や石像も数知れず。ところが、どこを見ても大変綺麗に清掃、管理されています。落ち葉の数の少なさに驚かされました。諏訪の杜を散歩するだけでも心が晴れやかになります。

創建・祭神に関する参考情報

諏訪神祉(通称おすわ様) 旧指定村社

祭神

健御名方富命(たけみなかたとみのみこと)

由緒沿革

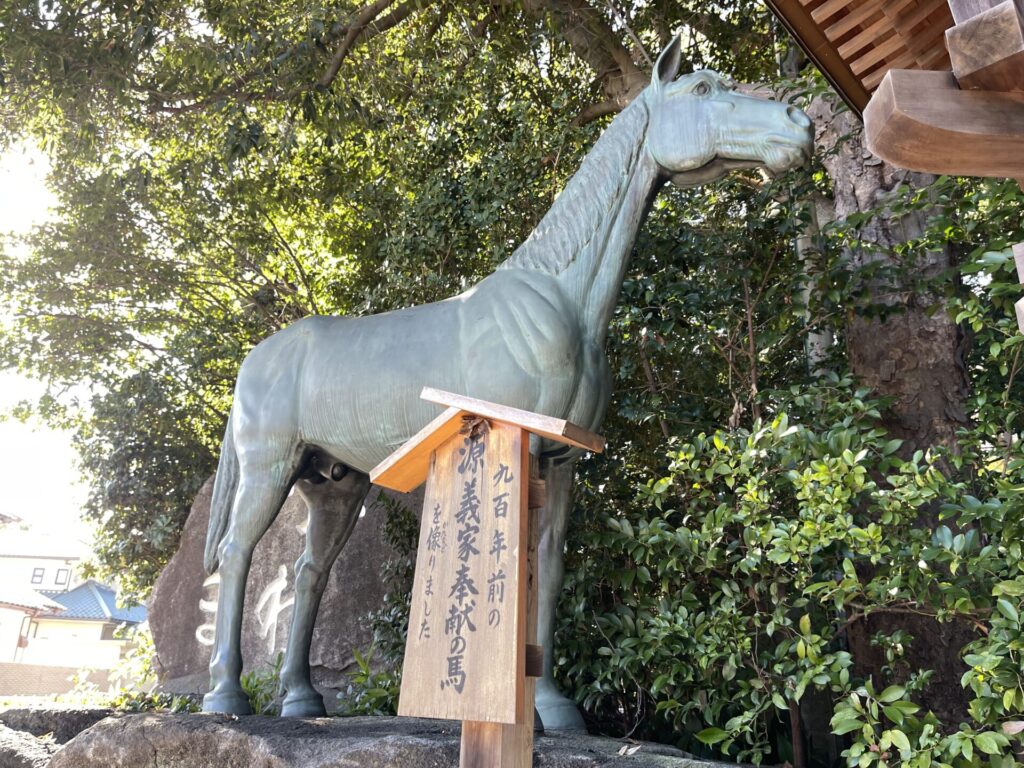

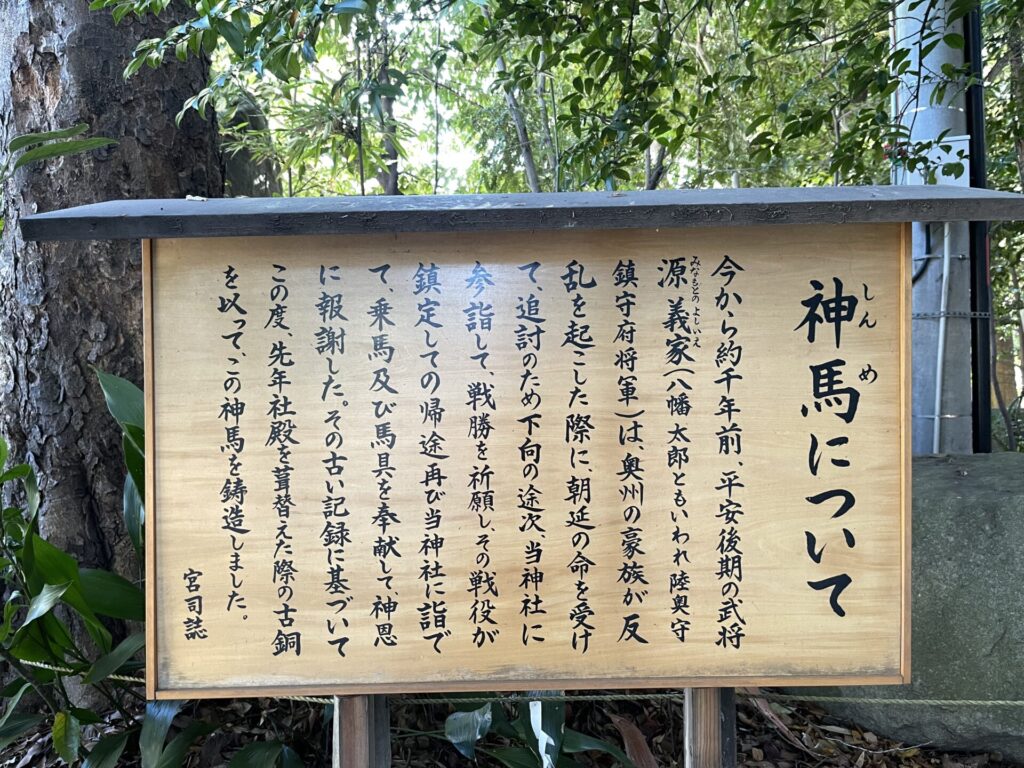

大同二年九月、信州諏訪大社より分祀せられ、当地方開発の守護神として奉斎創建。以来、源義家、徳川光図、各城主をはじめ崇敬者は関八州に及んだ。境内地は江戸時代以前には一〇余万坪に及んでいたが、徳川幕府の牧場として縮小され、明治以後拡張、漸く今日の社叢を整う。駒木の地名は、昔、馬産地であったので、古牧と称したことに由来するとも、また義家が参詣の折、乗馬奉献に際し駒をつないだことによるともいう。

写真図鑑

東側からの参拝

入り口近辺

第一鳥居

第二鳥居

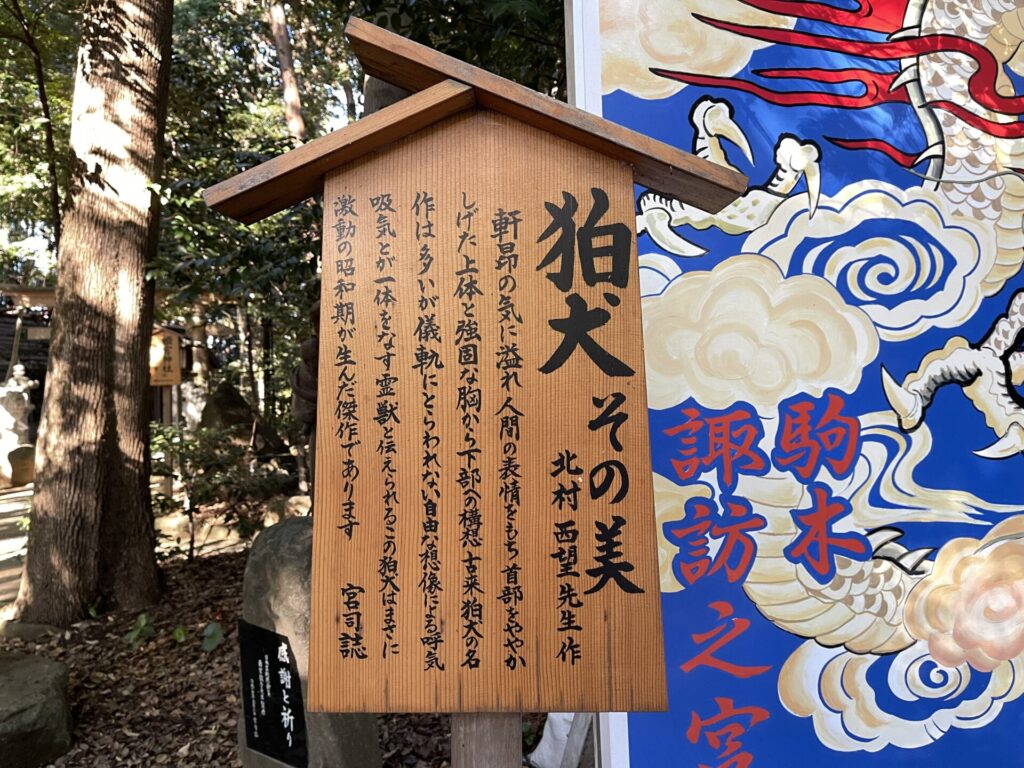

随神門手前の狛犬

随神門手前には、現代的で力強い狛犬が座しています。顔の彫りの深さや筋肉のつき方など、見ていて飽きません。

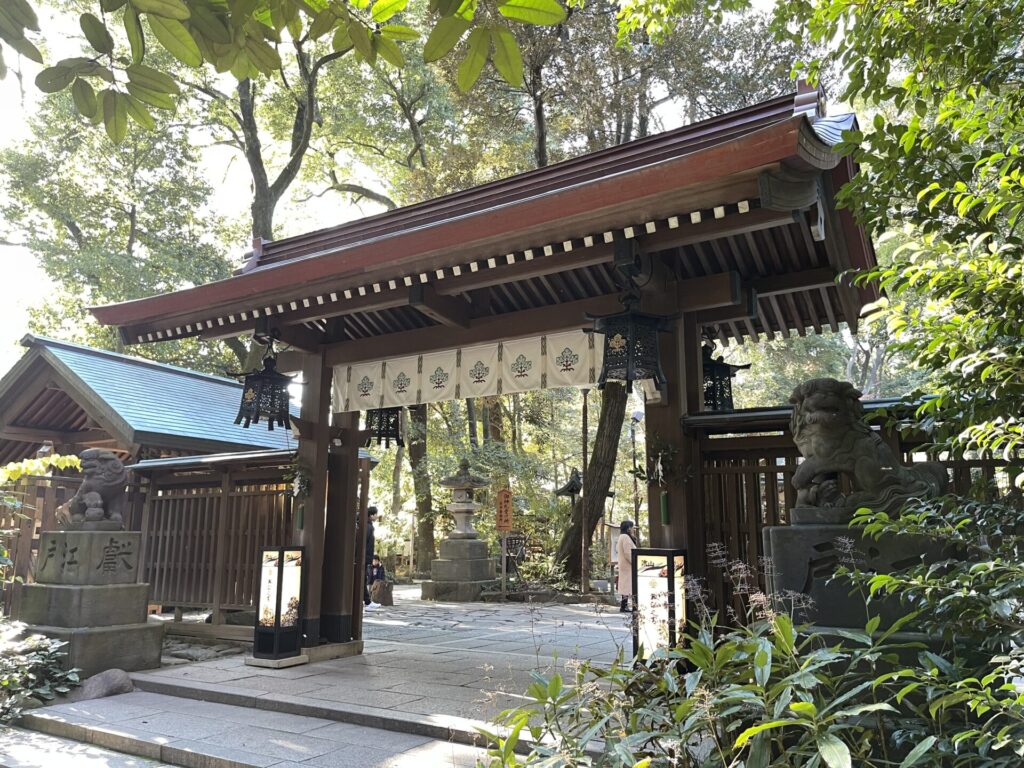

随神門

対をなす左大臣と右大臣が正面を向き邪なものの侵入を拒む随神門。他に類を見ない建築洋式だそうです。

第三鳥居

反対側に相方がいないようで、一体だけだった

神門手前の狛犬

神門

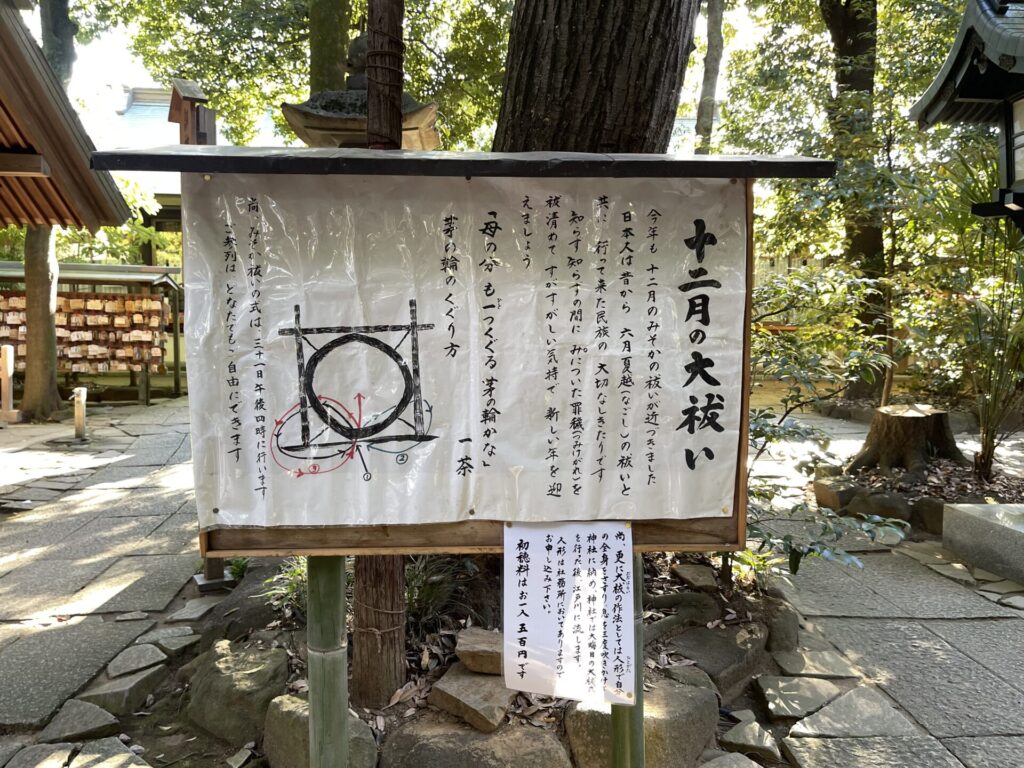

十二月の大祓いの茅の輪(季節限定)

社殿前の狛犬

社殿

社殿は、前から【参拝用スペース → 拝殿 → 幣殿 → 本殿】となっています。

車用入り口からの参拝

基本情報

| 社号 | 諏訪神社 |

| ご祭神 | 健御名方富命(たけみなかたとみのみこと) |

| 境内社 | |

| 住所 | 流山市駒木655番地 |

| その他 | ■千葉県流山市 諏訪神社 公式HP https://www.suwano-mori.com |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年