茂原市山崎の二宮神社の概要

二宮神社は、850年(嘉祥三年)創建、茂原市山崎に鎮座する神社です。

明治期から終戦期まで村社に列格していました。

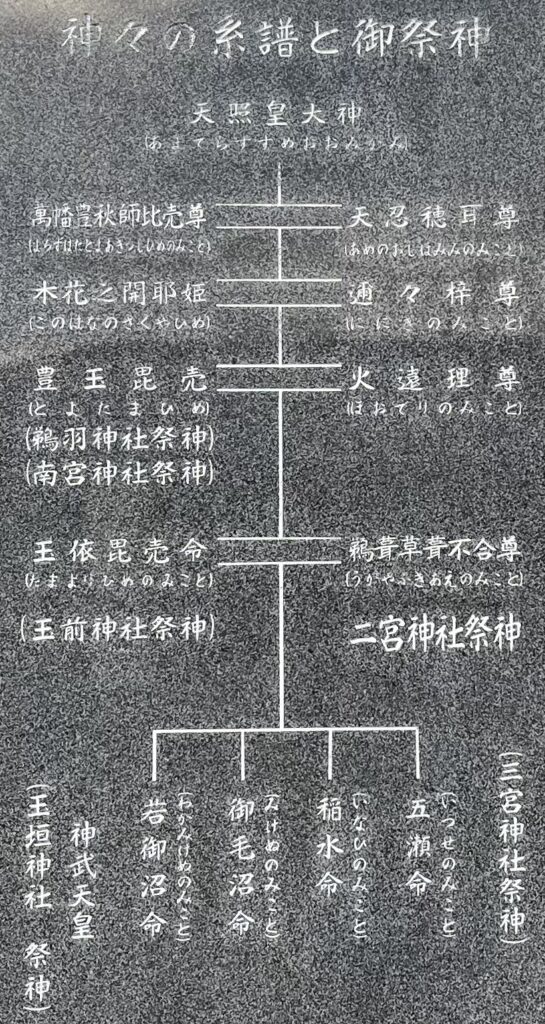

祭神

祭神として、鸕鶿草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)が祀られています。

鸕鶿草葺不合尊(当社祭神)と玉依姫(玉崎神社祭神)の間には、四柱の御子神がおり、その一柱が初代 神武天皇です。

- 『茂原市史』『長生郡郷土誌』で、祭神を五瀬命(いつせのみこと)とする記載あり

上総十二社祭りに出祭

- 「上総十二社祭り」に出祭する「玉前十二社」

- 平城天皇が8個の玉を納めるために創建させた六社(上総の六社)

- 江戸期に記載のある「玉前六社」

の一社です。

写真図鑑

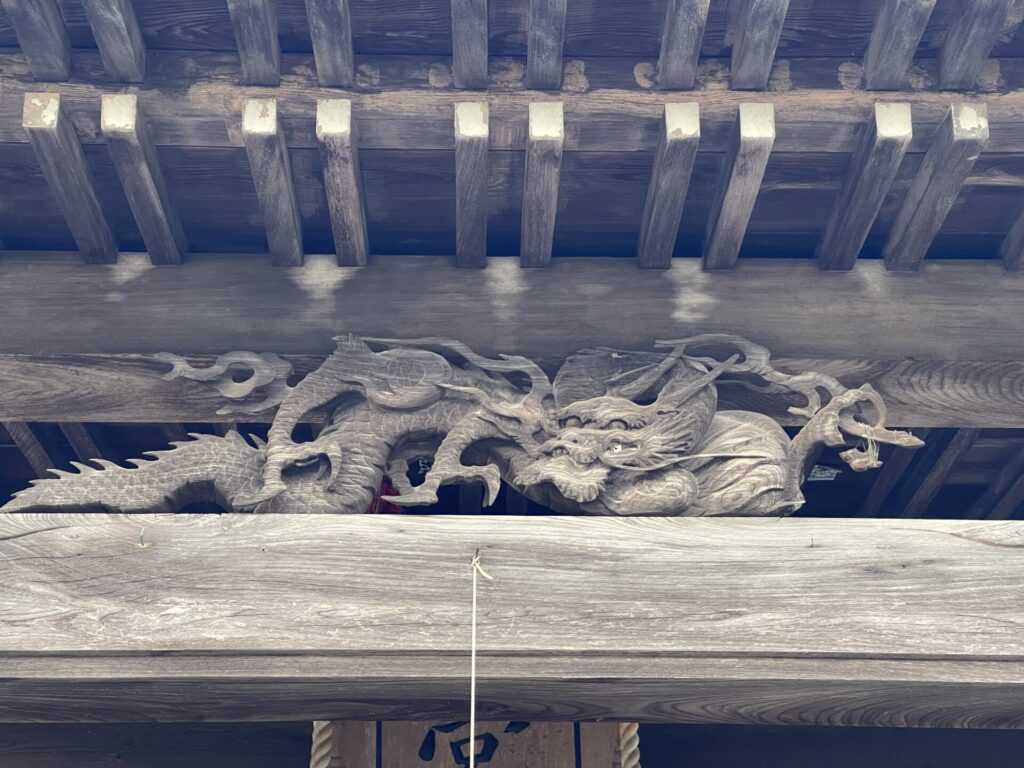

拝殿

拝殿の彫刻

本殿

神社のような色合いの流造の本殿です。

鳥居

狛犬

常夜灯

境内社

手水舎

境内風景

参拝順路

基本情報

| 社号 | 二宮神社 |

| ご祭神 | 鸕鶿葺不合尊(うがやふきあえずのみこと) |

| 境内社 | |

| 住所 | 茂原市山崎927 |

| その他 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

二宮神社 旧村社

祭神

鸕鶿葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)

由緒沿革

仁明天皇の嘉祥三年庚午八月一三日の創立。氏子数は昔から五郷の宮といわれ五郷(山崎村・国府関村・押日村・国府里村・味庄村)である。例祭日は、昔は旧暦八月一三日で上総一宮まで神輿の渡御が行われたが、現在は一〇月一三日に行う。

二宮神社

五瀬命を祭り二宮壮の総社で例祭に当っては、神輿が上総の総社玉前神社に至り古儀を執り行ったと伝えられる。山崎字宮の後に鎮座する古社である。

二宮神社

山崎区字宮之後にあり、村社にして祭神は五瀬命、或は鸕鶿草葺不合尊なりという。里伝によれば、本社は中古二宮荘の総社にして、一宮神社に次げる古社なり。而して長柄郡中此の地のみ埴生郡に属せるは深き縁由あるならん。社殿荘厳にして古色を帯び、老木境内に繁茂して湧水を極む。

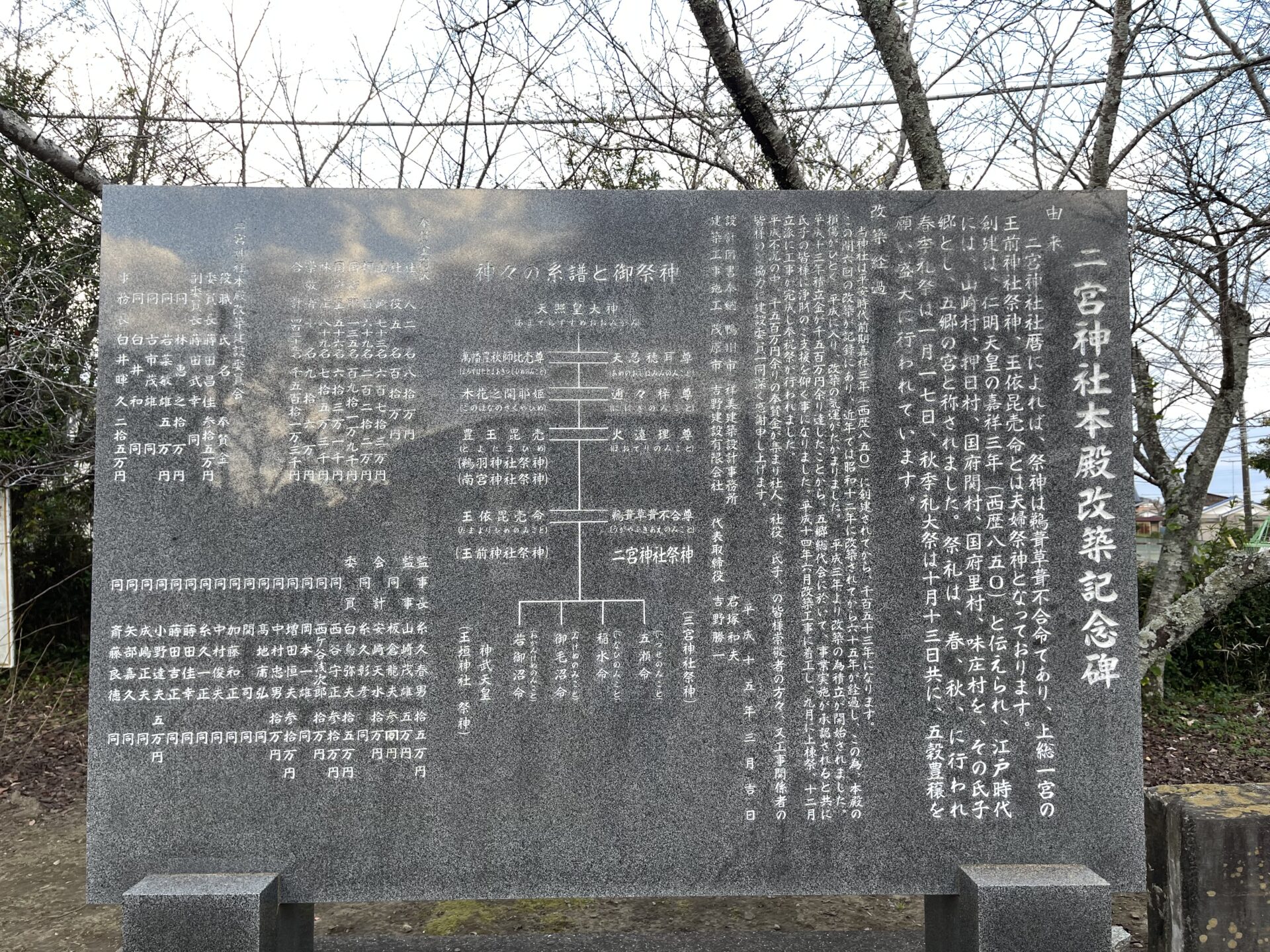

二官神社本殿改築記念碑

由来

二宮神社社暦によれば、祭神は鵜葺草不合命であり、上総一宮の王前神社祭神、玉依昆売命とは夫婦祭神となっております。

創建は、仁明天皇の嘉祥三年(西暦八五〇)と伝えられ、江戸時代には、山崎村・国府関村・押日村・国府里村・味庄村を、その氏子郷とし、五郷の宮と称されました。祭礼は、春、秋、に行われ春季例祭は一月一七日、秋季例大祭は十月十三日共に五穀豊穣を願い盛大に行われています。

(後略)

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『睦沢村史』睦沢村村史編さん会議 編 1977

- 『長生郡郷土誌』千葉県長生郡長生郡教育会 編 1987

- 『茂原市史』茂原市史編さん委員会 編 1966