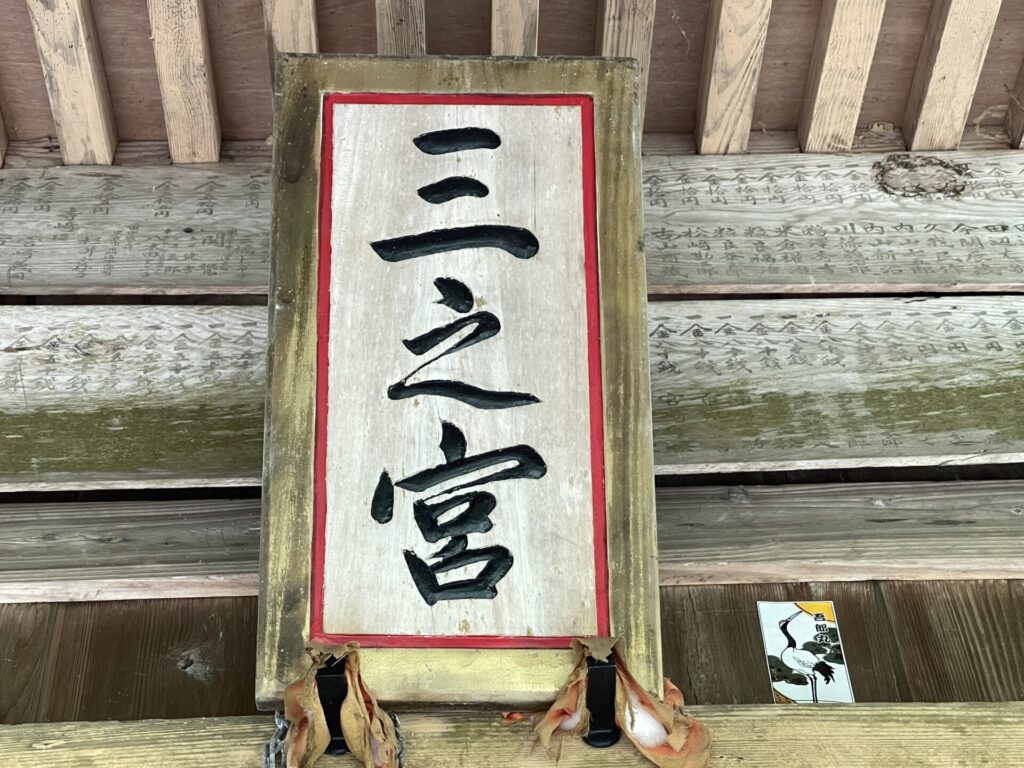

長生郡睦沢町(むつざわちょう)北山田の三ノ宮神社(さんのみやじんじゃ)の概要

三ノ宮神社(三宮神社、さんのみやじんじゃ)は、850年(嘉祥3年)創建(806年との異説あり)、長生郡睦沢町北山田に鎮座する神社です。

一宮 玉前神社の次の次に数えられる文字通り三宮で、往昔から玉前神社の例祭に出祭する古社です。

近隣旧六ケ村の鎮守で、明治期から終戦期まで郷社に列格していました。

古くは、「青柳山田昌三ノ宮稲飯命」「三社神社」「三之宮福大権現」「三宮」などと呼ばれていました。

祭神

玉依姫命(たまよりひめのみこと)(玉前神社祭神)と鵜草葺不合命(うがやふきあえずのみこと)(二宮神社祭神)の間に産まれた御子神四柱のうち、神武天皇以外の次の三柱を祭神として祀っています。

- 五瀬命(いつせのみこと)

- 稲飯命(いないのみこと)

- 三毛入野命(みけいりぬのみこと)

上総十二社祭り玉前十二社

- 「上総十二社祭り」に出祭する「玉前十二社」

- 平城天皇が8個の玉を納めるために創建させた六社(上総の六社)

- 江戸期に記載のある「玉前六社」

の一社です。

例祭の際、往昔は釣ヶ崎に神輿渡御をしていましたが、1828年(文政十年)8月以降は、玉前神社までの渡御と改めました。

神域のなかの広い境内と立派な社殿

玉前神社の西の集落を抜けると、埴生川沿いにはのどかな田園が広がります。そのなかの里山の一つ、頂上の平地を広く切り開いた場所に、当社が鎮座しています。

『睦沢村史』に「巨木うっそうとして幽邃(ゆうすい)」と書かれる森はまさに神域。三宮というだけあり、かなり立派な拝殿・本殿が建っています。

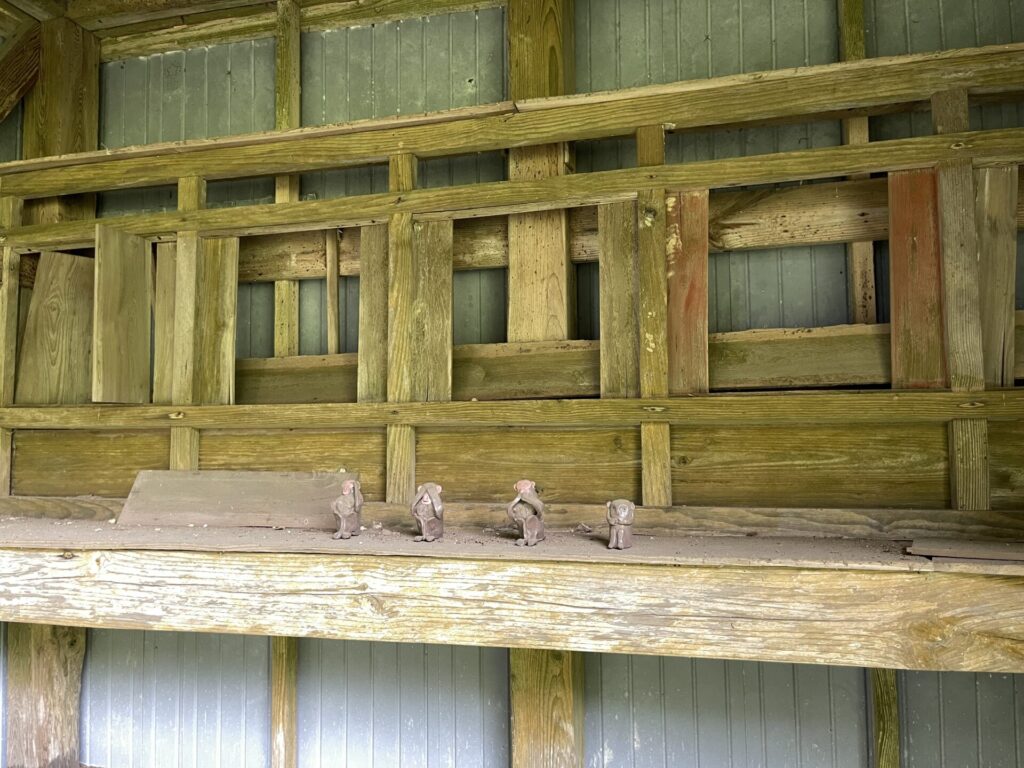

訪れる人もいないのか、まるで廃寺のようになり、境内足元の「土」がどんどん堆積しフカフカです。メイちゃんが迷い込んだトトロの寝床の地面、そんな感じです。

創建の昔話

当社創建のエピソードは二種類見つかりました。

どちらも、九十九里浜沿いの神社に多い「海で拾った玉を祀り創建」するものです。

850年(嘉祥3年)創建説

850年(嘉祥3年)正月、勝重なる人物の夢に、「豊玉姫」を名乗る竜神が現れ、「稲飯命」「三毛入野命」の二神が太東崎に漂着するのでこれを祀るよう命じてきた。早朝行ってみると、光る三つの玉があり、これを北山田に奉祀、同年8月に勧請した。

神様の数二柱と、玉の数が合いませんが、ともかくこの二柱に「五瀬命」を加えた三柱が現在の祭神となります。

850年創建は、玉前神社と同期、と言われています。

806年(大同元年)創建説

一方、「鵜羽神社」創建のエピソードに、当社や玉前神社含む八社について次のようにあります。

806年(大同元年)8月、ある漁師が、太東岬の麓、釣ヶ崎の浜辺で、光る8個の玉を拾った。その夜、夢に玉の精が出て、「我は玉依姫の霊である。このことを朝廷に伝えろ」という。漁師が朝廷に報告すると、右大臣藤原百川爲に伝わる。その時、平城天皇も霊夢を見たため、すぐに上総国司に命じ、8個の玉を納める六社を建立させた。六社とは

- 一宮の玉前神社

- 下之郷の若宮神社

- 宮原の南宮神社

- 岩井の鵜羽神社

- 二宮の二宮神社

- 北山田の三宮神社

で、後に玉前、鵜羽二神社を分霊して、

- 玉崎神社(太東岬の西方椎木)

- 玉崎神社(中原の二村)

が創建された。

また、年代不詳なるも、その後、現鎮座地に遷座したと言われます。

参詣路とみたらしの霊水

岩を大きく切削して開かれた参詣路を歩くと、香取神宮の「大坂」が思い起こされます。しばらくすると、こちらも神宮同様、清水を溜めるための池が。「みたらしの霊水」というらしく、筆者が参拝した際は清水もなく枯れていました。往昔は、どんな旱魃の際も枯れることなく、これを飲めば母乳がたくさん出るという効果があったそうです。

写真図鑑

社殿周辺

拝殿

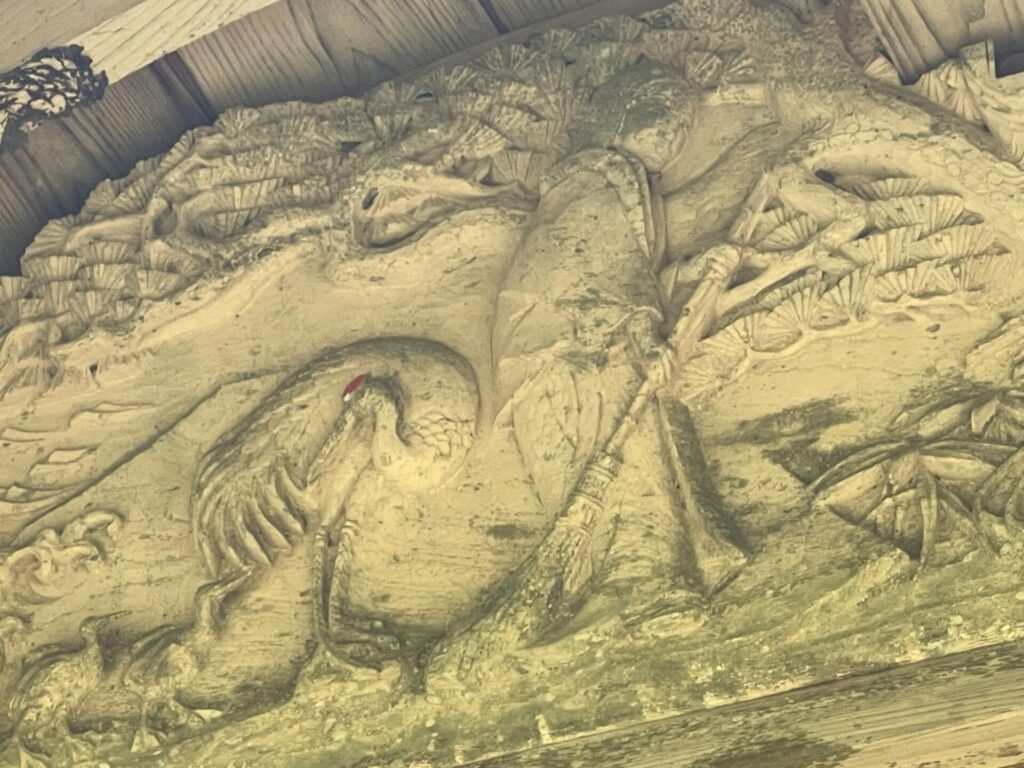

拝殿の彫刻

本殿

かなり大きな屋根を有する迫力のある本殿です。

よく見ると、流造の社に、あとから入母屋屋根を追加したような特徴ある形状をしています。

境内入り口と鳥居

境内入り口

鳥居

常夜灯

境内社

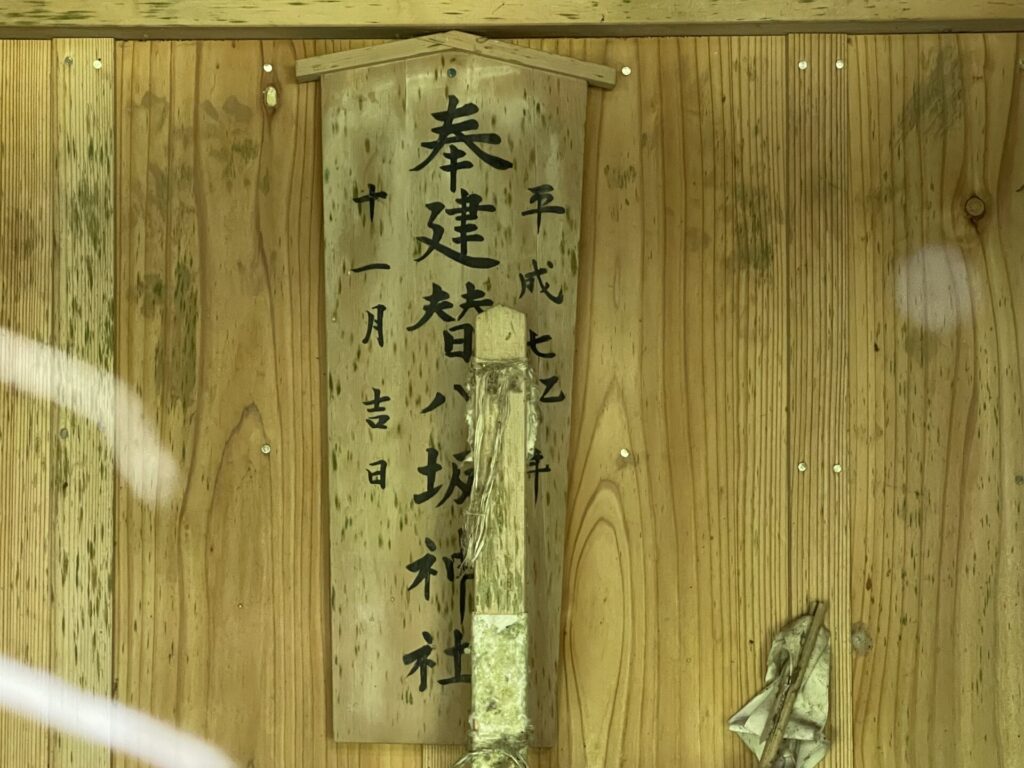

八坂神社

名称不明の社

熊野神社

三之宮神社みたらしの霊水

神輿庫か?

ご神木

境内風景

参拝順路

参詣路は、境内東南にある社号標から、北西方向へ伸びています。

人間を見たことがないのかもしれない

基本情報

| 社号 | 三ノ宮神社 |

| ご祭神 | 五瀬命(いつせのみこと)稲飯命(いないのみこと)三毛入野命(みけいりぬのみこと) |

| 境内社 | |

| 住所 | 長生郡睦沢町北山田359 |

| その他 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

三ノ宮神社(さんのみやじんじゃ) 旧郷社

祭神

五瀬命(いつせのみこと)稲飯命(いないのみこと)三毛入野命(みけいりぬのみこと)

境内神社

浅間神社・愛宕神社・塞神社・北野神社・大杉神社・八重垣神社

由緒沿革

古くは三之宮福大権現と称した。社伝によると「嘉祥庚午年正月一三日、勝重夢に竜神来りて、我豊玉姫にて稲飯命、三毛入野命の二神、百王万民のため身を海に投じ、天神に祈願し、其の効顕れ倭の国平定、然るに二神東風に随て太東崎に漂着するを以って迎へ奉る可しと、勝重早朝至り見れば光る三顆の玉あり、是神霊ならむと塩垢離にて清め、磯草を手に敷き救ひ上げ、北山田の里に社地を見立て三神を奉祀し、嘉祥三庚午年八月一三日勧請」したという。

神事と芸能

九月一一日「御漱祭」。玉前六社の一で、例祭には釣ヶ崎へ神興渡御をしたが、文政一〇年以降は玉前神社までの渡御と改めた。

三之宮神社

北山田宇宮ノ台に鎮座し、五瀬命・稲飯命・三毛入野命の三柱で、古くは三之宮福大権現と呼び、『十二社祭神考』には「青柳山田昌三ノ宮稲飯命」と、一柱のみを記し、北山田村地誌には「三社神社」とある。創建当初は大谷木村長兵衛の隣地にあり、後年現在地に移建した。

玉前十二社の一で旧六ケ村の鎮守であり、氏子は北山田を中心に大谷木・寺崎・七井土・猿袋・永井である。玉前神社祭礼には釣ヶ崎に渡御したが、文政十年(一八二七)八月以降は一之宮宿まで渡御して還幸することに改めたといわれる。

安永九年(一七八〇) 寺社奉行に願出て、房総三ヶ国に勧進して社殿を修覆したとある。天明八年(一七八八)八月、田中市正代に神興再興。享和三年(一八〇三)のころ社殿が大破したが、氏子の財力は見透しが困難なために、文化七年(一八一〇)十二月、無尽を盛立てて寄附を仰ぎ、文政元年(一八一八)秋までに修飾が完了した。

本殿は神明造り、拝殿は権現造り、末社に熊野・浅間の二社がある。

明治七年(一八七四)指定村社となり、大正十二年(一九二三)十二月郷社に昇格され、神饌幣帛料供進神社の指定をうけた。

創建の年代については、嘉祥三年(八五〇)という。

大谷木安養寺に伝わる過去帳に明記されている通り玉前神社と同期になっている。社宝の鏡一面(直径六五分)裏山水・鶴能・松海模様)は玉前神社社宝の鏡と同様と伝えられていたが今は不明である。また二基の神興は慶安三年(一六五〇) 寺崎の領主吉良左京太夫がかって、将軍家から山王宮に寄進されたものを譲り受け奉献された由緒あるもので、構造精巧を極め他に類例のない菊の御紋章が燦として輝いている。他に末社八座がある。創立以来神職を勤められた田中家は、今は廃絶している。

神域は高処にあり広茅三反二畝を算え巨木うっそうとして幽邃社前の岩層から年中清水が湧出している。祭日は三月十三日と大祭は九月十三日である。

三宮神社

(前略)社前岩窟の間より清水湧出し如何なる旱魃に遭ふも涸るることなし。里俗婦人に飲用せしむれば乳量を增すの効ありといふ。

以下は鵜羽神社の説明文に、関連八社の由来が記載されています。

鵜羽神社

岩井協宇宮前にあり、村社にして彦火々出見命、豊玉姫命、鸕鶿草葺不合尊の三神を合祀す。伝云ふ平城天皇の大同元年八月太東岬の麓、釣ヶ崎の沖に於て、夜々光輝を放つものあり、後海濱に漂着す、漁夫怪みながら到り見れば光輝耀々たる八顆の玉なり、輙ち拾ふて之を家に納む。其の夜漁夫の夢に、玉精告げて日く、吾は玉依姫の霊なり、汝速に上奏すべしと、漁夫驚いて之を京都に報ず、右大臣藤原百川爲に天廰に達す。時に天皇亦霊夢に感じ給ひ、直に上総国司に命じ、六社を建立して八個の玉を納めしむ。六社とは即ち一宮の玉前神社、下之郷の若宮神社、宮原の南宮神社、岩井の鵜羽神社、二宮の二宮神社、北山田の三宮神社是なりと。後玉前、鵜羽二神社より分璽して、太東岬の西方椎木、中原の二村に各玉崎神社を創建せりといふ。一説に此の社神武天皇の湯婆を祀ると、俗に玉前神の乳母を祀れると爲し、乳母神様と称え、年々九月十日の祭日に当り、各戸甘酒を造りて、神前に供ふ。

此の日本社の大宮、若宮の二神興、一宮玉前神社に参し、祭典を擧げ、次で釣ヶ崎に渡御するを例とせり。

Webサイト

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『睦沢村史』睦沢村村史編さん会議 編 1977

- 『長生郡郷土誌』千葉県長生郡長生郡教育会 編 1987