長生郡睦沢町(むつざわちょう)上市場の八坂神社の概要

八坂神社は、戦国大名が各地で割拠する室町後期の1534年(天文3)年の創建、祭神として素戔男命(すさのおのみこと)を祀る、長生郡睦沢町(むつざわちょう)上市場に鎮座する神社です。

明治期から終戦期まで指定村社に列格していました。

通称「天王様」。神仏習合時代、素戔男命は牛頭天王と同一視されていましたから、他の八坂神社同様、当社も往昔は「牛頭天王社」などと称していたのでしょうか?

見所は波の伊八の「波に龍図」など

睦沢町出身の友人の勧めで、何の予習もせずに参拝。遠目でもわかる拝殿向拝の彫刻の細かさに目が奪われます。「南房総クラスの凄いやつだ…」と思い、裏側の銘を見ると「伊八」 の文字!

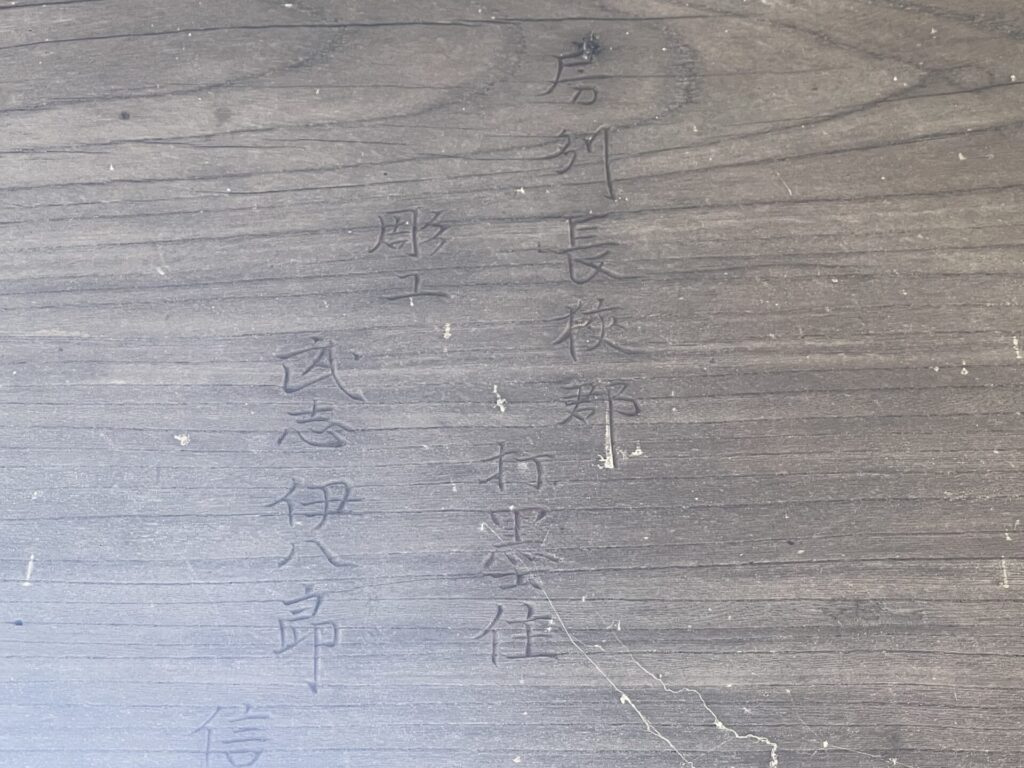

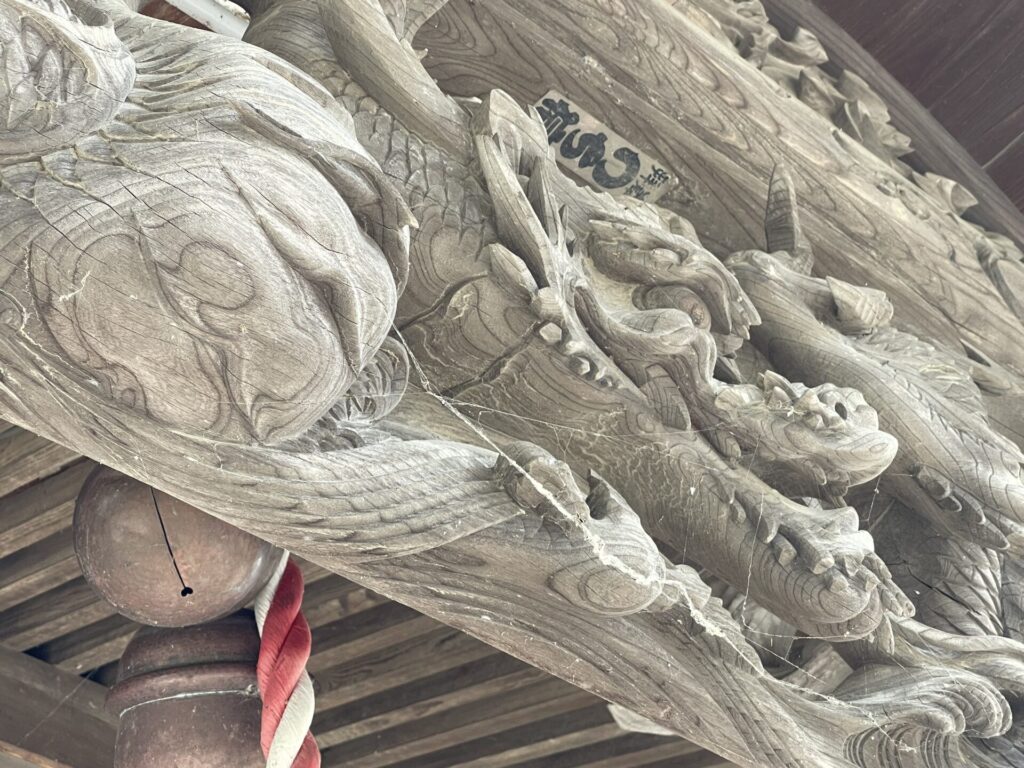

1849年竣工の拝殿向拝の龍の彫刻は、三代目「波の伊八」こと武志伊八郎信秘(たけしいはちろうのぶみつ)の「波に龍図」とのことです。「やけに龍が大きいな…」と思ったのですが、よく見ると、横柱と蟇股が一体化しています。

立派な社殿に目を奪われがちですが、境内入り口左手の御神木も見どころで、遠目に見ないとその高さに気づかないほど、かなり立派な高木です。

写真図鑑

拝殿

拝殿向拝の彫刻

三代目「伊八」の「波に龍図」はもちろん、木鼻・象鼻をはじめ各所の造形も素晴らしいです。

一本の木材からこんなことができるとは…

本殿

本殿の彫刻

鳥居

境内社

『千葉県神社名鑑』に北野神社・塞神社の名が記載されていますが、その二社でしょうか?

ご神木

その他

境内外観

参拝順路

基本情報

| 社号 | 八坂神社 |

| ご祭神 | 素戔男命 |

| 境内社 | |

| 住所 | 長生郡睦沢町上市場1345 |

| その他 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

八坂神社(通称 天王様) 旧指定村社

祭神

素戔男命(すさのおのみこと)

境内社

北野神社・塞神社

由緒沿革

天文三癸巳年四月創立。弘化四未年再建。

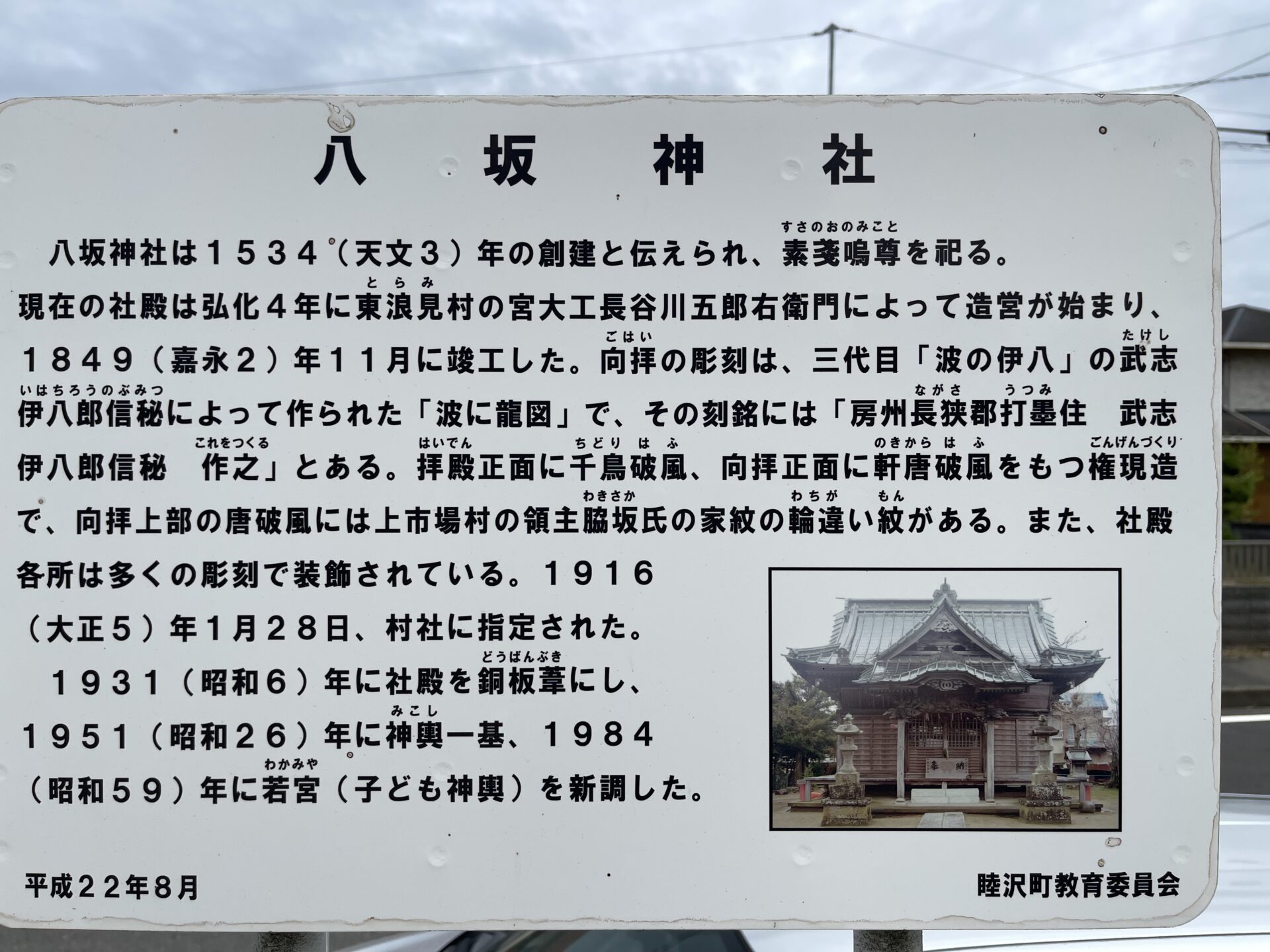

八坂神社は1534(天文3)年の創建と伝えられ、素戔鳴尊を祀る。

現在の社殿は弘化4年に東浪見(とらみ)村の宮大工長谷川五郎右衛門によって造営が始まり、1849(嘉永2)年11月に竣工した。向拝の彫刻は、三代目「波の伊入」の武志伊八郎信秘(たけしいはちろうのぶみつ)によって作られた「波に龍図」で、その刻銘には「房州長狭郡打墨住 武志伊八郎信秘 作之」とある。拝殿正面に千鳥破風、向拝正面に軒唐破風をもつ権現造

で、向拝上部の唐破風には上市場村の領主脇坂氏の家紋の輪違い紋がある。また、社殿各所は多くの彫刻で装飾されている。1916(大正5)年1月28日、村社に指定された。

1931(昭和6)年に社殿を銅板葦にし、1951(昭和26)年に神輿一基、1984(昭和59)年に若宮(子ども神)を新調した。

平成22年8月 睦沢町教育委員会

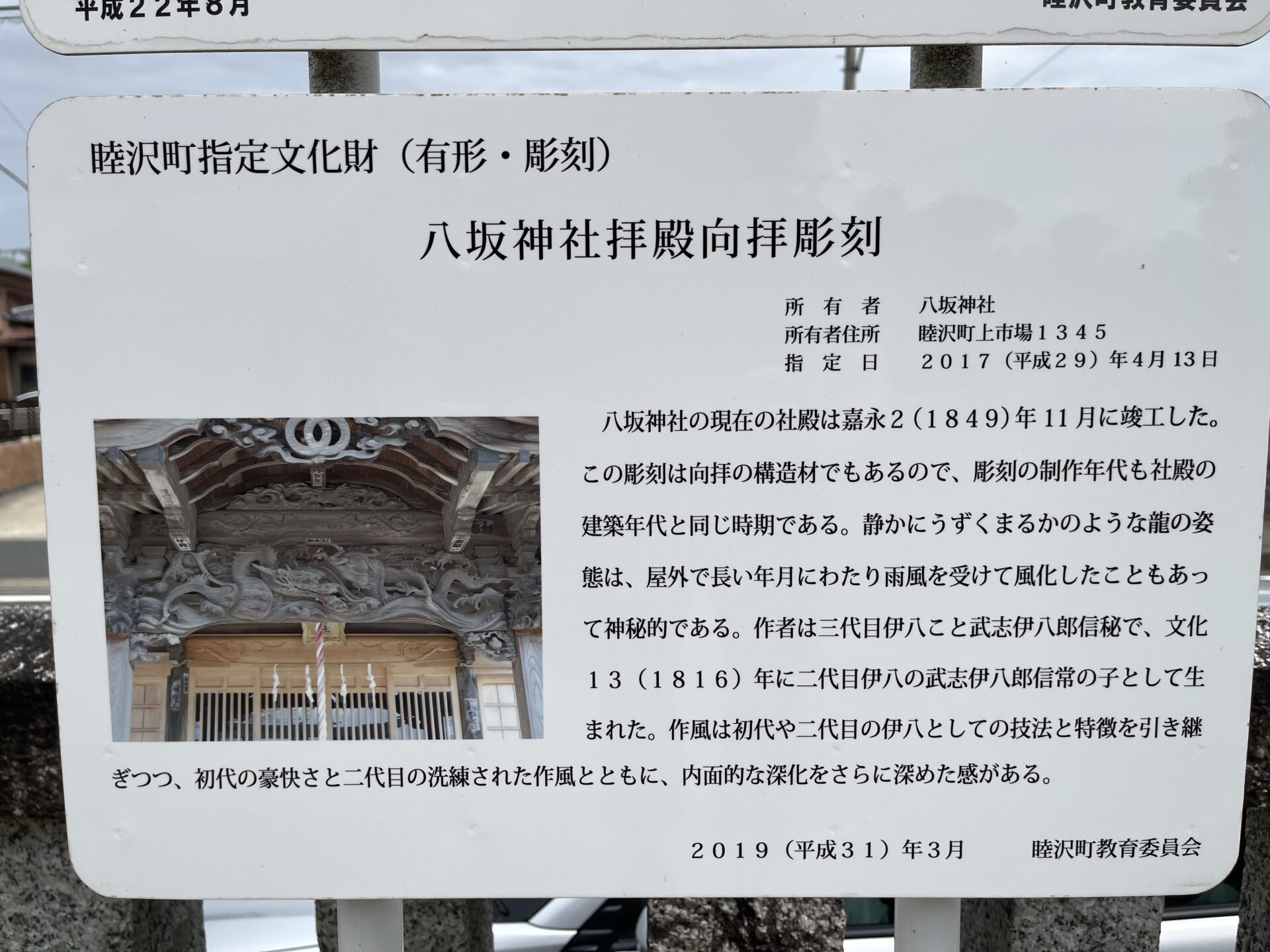

八坂神社拝殿向拝彫刻

八坂神社の現在の社殿は嘉永2(1849)年11月に竣工した。

この彫刻は向拝の構造材でもあるので、彫刻の制作年代も社殿の建築年代と同じ時期である。静かにうずくまるかのような龍の姿態は、屋外で長い年月にわたり雨風を受けて風化したこともあって神秘的である。作者は三代目伊八こと武志伊八郎信秘で、文化13(1816)年に二代目伊八の武志伊八郎信常の子として生まれた。作風は初代や二代目の伊八としての技法と特徴を引き継ぎつつ、初代の豪快さと二代目の洗練された作風とともに、内面的な深化をさらに深めた感がある。

2019(平成31)年3月 睦沢町教育委員会

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年