目次

千葉市花見川区武石町の三代王神社(さんだいおうじんじゃ)の概要

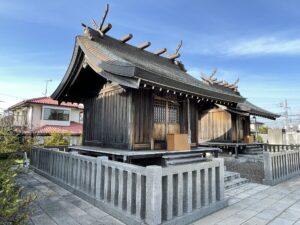

三代王神社(さんだいおうじんじゃ)は、創建年不詳、千葉市花見川区武石町に鎮座する神社です。

明治期から終戦期まで指定村社に列格していました。

幕張駅から北に750m、南方向に延びる武石の半島地形の南端に鎮座しています。往古は、東に花見川を、南に東京湾を見おろしていたのかと思います。

南の鳥居から参拝すると、急な階段の上に広がる立派な境内がとても魅力的です。

祭神

祭神は、中臣家や藤原家の先祖 天種子命(あめのたねこのみこと)です。

命は天児屋根命(あめのこやねのみこと)の孫です。

当社の流れ

- 承安(1171~1175年)の頃、下総国千葉郡武石郷の領主 武石三郎胤盛(たねもり)が城を構え当社を崇拝

- 宝暦年間(1751~1764年)に「武石明神」と称す

- 寛政八年(1796年)以来、「三代王神社」と称し現在に至る

武石胤盛は千葉常胤の三男で、父と共に源頼朝の挙兵に従い戦いました。

疑問がたくさん

中臣家の祖神 天種子命を祀る神社は、千葉県内ではかなり珍しいかと思います。袖ケ浦市坂戸市場の坂戸神社の祭神は、中臣家により天児屋根命を追加されたような雰囲気があるのですが、当社も同様のケースかもしれません。しかしそれでもなぜ天児屋根命ではなく天種子命なのでしょうか?

千葉氏の武石胤盛がなぜ中臣家(藤原家)の祖神を祀る当社を敬ったのかが不思議に思われます。

社名の「三代王神社」の由来がさっぱり分かりません。

創建・祭神に関する参考情報

『千葉県神社名鑑』抜粋

三代王神社 旧指定村社

祭神

天種子命(あめのたねこのみこと)

由緒沿革

創建年代不詳。承安の頃、千葉介常胤三男の武石三郎胤盛が城を構え崇拝されたという。社殿は天正・享保年代に修築を加え、宝暦年間「武石明神」と称し、寛政八年以来「三代王神社」と称す。近々は昭和五三年に基礎工事及び屋根替えを行なった。

写真図鑑

社殿

鳥居

南の鳥居

東の鳥居

狛犬

常夜灯

境内社、摂社、末社

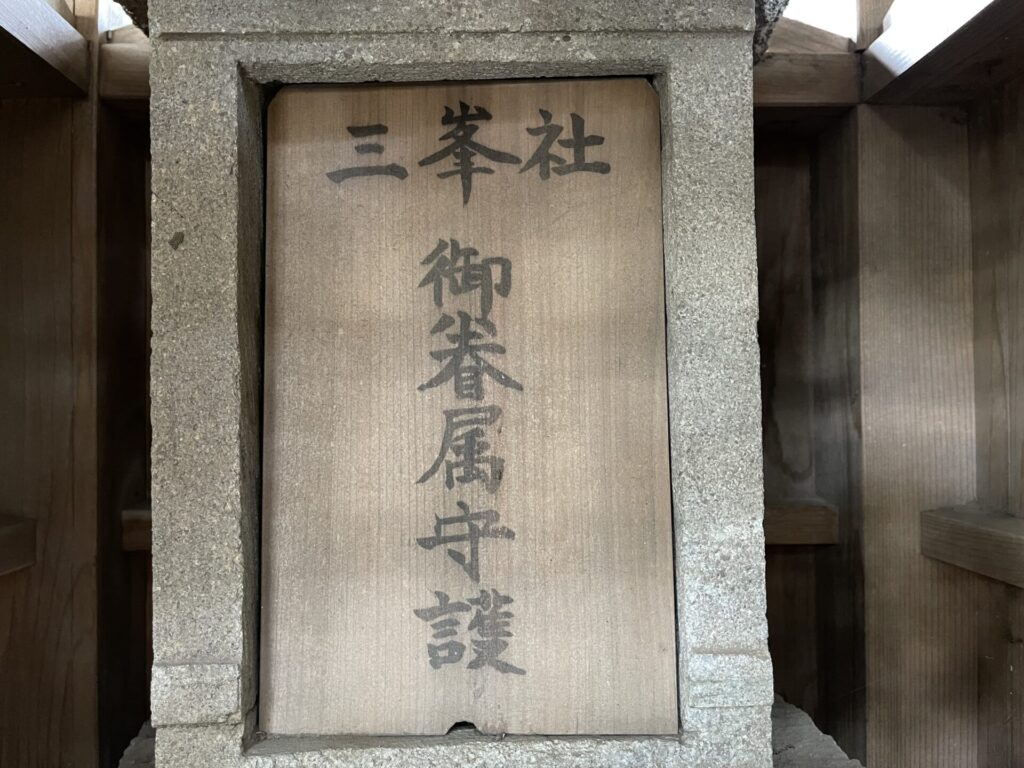

三峯神社

八坂神社、金比羅神社

小祠

石碑

手水舎、神楽殿

境内風景

参拝順路

南からの参拝

東からの参拝

基本情報

| 社号 | 三代王神社 |

| ご祭神 | 天種子命(あめのたねこのみこと) |

| 境内社 | |

| 住所 | 千葉市花見川区武石町1-4-4 |

| その他 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年