はじめに

下総国北岸の中央付近、北印旛沼東岸の丘陵は、北向きの細長い半島地形になっています。

成田市と印旛郡栄町の一部で構成されるこの地は、往古は「埴生郡」(はぶぐん、はにゅうぐん)、または、上総の同名郡と区別するために「下埴生郡」(しもはぶぐん)と呼ばれていました。

同郡について、何気なく『千葉県印旛郡誌』を読んでいたところ、

- 忌部氏が埴生郡に入植し布製品を造った

- 羽二重(はぶたえ)の語源は埴生(はぶ)の衣(たえ)にある

という興味深い記述を見つけたのでご紹介します。

最初は現代語訳、次に、現存する神社や地形と照らし合わせた解説をしていきます。

『千葉県印旛郡誌』第二十八 豊住村誌 / (一)北羽鳥

現代語訳

第二十八 豊住村誌 (一)北羽鳥

(前略)さらに考察すると、古く、天富命(あめのとみのみこと)が、阿波の忌部氏(いんべし)を率いて、剣や縫製・織物の技術を本州にもたらした。彼らの遺したものは多く、影響も小さくない。

麻生と羽鳥という二つの郷は隣り合っており、麻績部(おみべ)と服織部(はとりべ)がこの地に住んでいた。これは疑う余地のない事実である。

この二氏は、日鷲命の子孫であり、現在の安食村には「鷲宮」という神社があり、また州多の地でもこの神を祀っている。これらはいずれも日鷲命を祀る神社である。

そのため、『大神宮式』という書物には「麻績氏(おみし)は荒妙衣(あらたえ)を織り、服部氏は和妙衣(にぎたえ)を織る」と記されている。「衣」の字は「たえ」と読み、織物全般を指す言葉として使われている。

現在「羽二重(はぶたえ)」と呼ばれる織物は、「植生帛(はぶたえ)」が語源で、もともとは植生で造られた織物を指す仮の呼び名であり、この埴生郡がその発祥地である。だからこそ、その名が残っているのである。

望陀貲布(もうだしふ)、結城紬(ゆうきつむぎ)、銚子縮(ちぢみ)などのように、産地の名前を冠した織物があるのと同じことである。

本文の原文と書き下し文

原文(漢文)

又按昔天富命率阿波忌部劍紝織于本州其遺亦不為少麻生羽烏二鄉相隣麻績部服織部居此不容疑矣二氏系自日鷲命今安食村有鷲宮州多此此祀日鷲命也因謂大神宮式云「麻績氏造荒妙衣服部氏造和妙衣」衣讀曰多閑爲布帛總稱今俗呼羽二重者植生帛之仮語本郡始出之故有此名如望陀貲布結城紬銚子縮可以類推

書き下し文

又、按ずるに、昔、天富命、阿波の忌部を率ゐて、剣を操り、布を織りて、本州に至る。その遺風、亦た少なからず。

麻生・羽烏の二郷、相隣りてあり。麻績部・服織部、此に居るは疑ふべからざるなり。

二氏は、日鷲命(ひわしのみこと)を祖とせり。今、安食村に鷲宮あり。州多(すだ)もまた此なり。ここに日鷲命を祀るなり。

因りて、大神宮式に曰く、「麻績氏は荒妙衣を造り、服部氏は和妙衣を造る」と。

衣を多閑(たえ)と讀む。布帛の総称なり。

羽二重者は、植生帛の仮語なり。本郡に始めて出でし故、此の名あり。望陀貲布、結城紬、銚子縮など、これを類推すべし。

解説

さらに考察すると、古く、天富命(あめのとみのみこと)が、阿波の忌部氏(いんべし)を率いて、剣や縫製・織物の技術を本州にもたらした。彼らの遺したものは多く、影響も小さくない。

親の顔よりよく見る『古語拾遺』の「天富命、さらに良きところを求め、阿波忌部を分かち、東の国で麻・穀を植える」を踏襲する文章です。

天富命という忌部氏のリーダーが、四国阿波の技術者集団を連れて、房総に定住、開拓したことを記しています。

剣(原文は劍)とあるのが、オリジナルと異なります。本州というのは、房州のことでしょうか。

麻生と羽鳥という二つの郷は隣り合っており、麻績部(おみべ)と服織部(はとりべ)がこの地に住んでいた。これは疑う余地のない事実である。

麻生は、現在の印旛郡栄町「麻生(あそう)」のことでしょう。この地に麻績部(おみべ)という部民が住んでいたようです。麻績(おみ)とは、細かく裂いた麻をより合わせ麻糸を作ることです。

羽鳥は、こちらも現在の成田市「北羽鳥」「南羽鳥」のことでしょう。服織部(はとりべ)が住み、機織りをして布を作っていたようです。「羽鳥」は「機織り→はたおり→はとり」と転じた言葉と思われます。

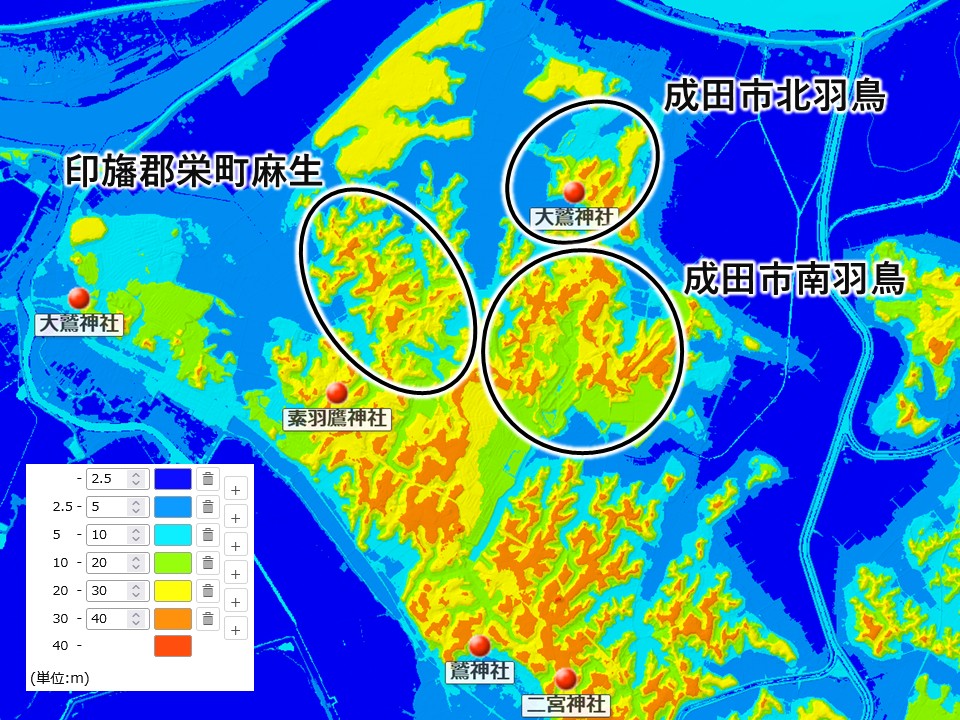

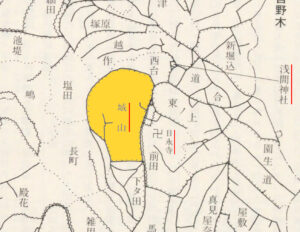

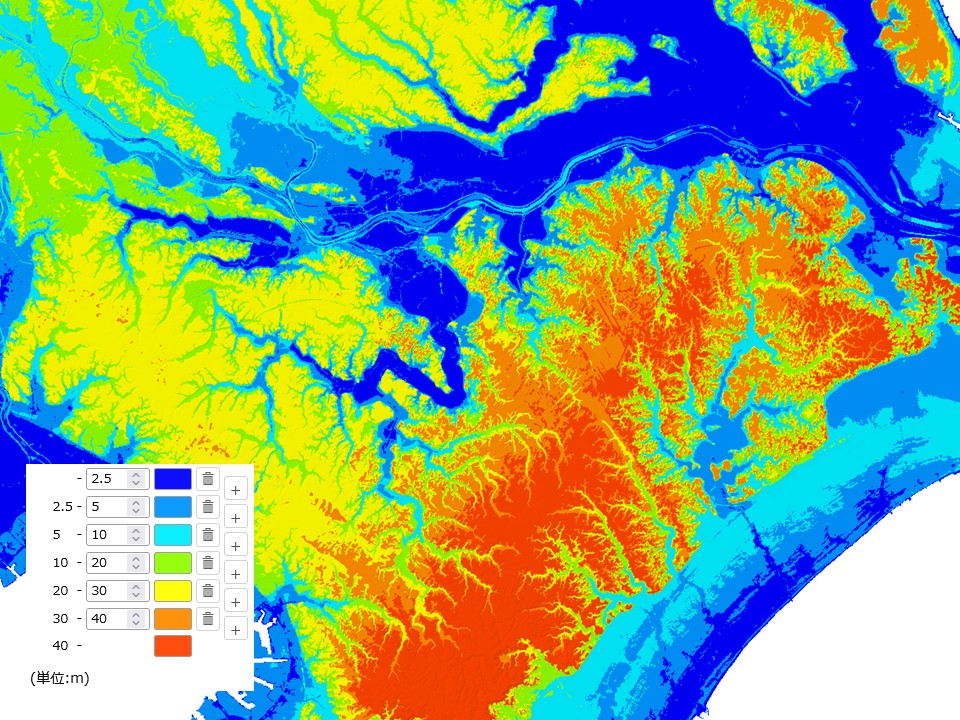

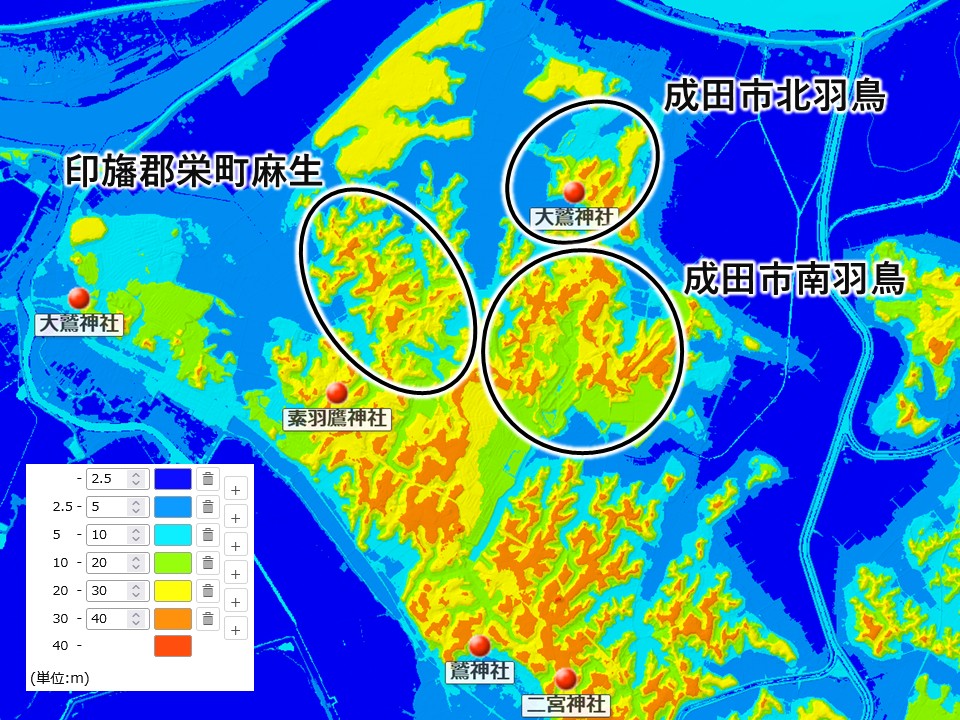

下記は、往古の地形の雰囲気を出すために低地を青系で塗った、下総および埴生郡北部の地図です。「麻生」「北羽鳥」「南羽鳥」の場所をチェックしてみましょう。

往古はこのような地形だったか?

画面中央の少し上付近が埴生郡

赤丸で囲まれたのが麻生・羽鳥。

左の赤丸は栄町安食の大鷲神社、中央の赤丸は上から成田市北羽鳥の大鷲神社、酒直の素羽鷹神社、大竹の鷲神社、松崎の二宮神社

隣り合う集落の、西では紡績を、東では機織を行っていたわけです。

ちなみに、麻生集落すぐ南の龍角寺からは、「朝布」(あさぬの? あそう?)「服止」(はとり?)と書かれた丸瓦が出土しているそうです。

往古は一面の麻畑だったのだろうか。

麻生の子供達はこの谷津をショートカットして羽鳥の機織り職人のもとに麻糸を届けたのかもしれない。

この二氏は、日鷲命の子孫であり、現在の安食村には「鷲宮」という神社があり、また州多の地でもこの神を祀っている。これらはいずれも日鷲命を祀る神社である。

日鷲命(天日鷲命)は、有名な天照大御神(あまてらすおおみかみ)の岩戸開きのエピソードに登場する神様で、命の孫神 由布津主命(ゆふつぬしのみこと)が、房総の広範囲を開拓しました。

麻績部と服織部の二氏は、日鷲命(天日鷲命)の子孫ということですでの、麻生・羽鳥に古くからお住いの方々は、この二柱の神様の子孫・親族ということになるでしょう。

(滝口の下立松原神社所蔵の絵を筆者が窓越しに撮影)

安食村の鷲宮とは、酉の市と日本一の男根像で有名な、栄町安食の「大鷲神社」のことでしょう(上述地図参照)。祭神は日鷲命です。

州多については詳細不明ですが、安食の「大鷲神社」以外にも、麻生・羽鳥周辺には日鷲命を祀る「大鷲神社」や「素羽鷹神社」(そばたかじんじゃ)が鎮座しています(上述地図参照)。

繊細な彫刻が多数施された重厚な本殿は見もの。

魂生大明神へのお願いも忘れずに。

社名は鷹(タカ)だが鷲(ワシ)の神様を祀る。香取神宮第一摂社「側高神社」(そばたか-)の勧請と思われる。

悲しいお話ですが、2025年に羽鳥の「大鷲神社」を参拝したところ、社殿が倒壊していました。20年ほど前に倒壊したままで、再建の予定はないとのことです。

安食・羽鳥の「大鷲神社」、「素羽鷹神社」、その他の忌部氏系神社については、下記もご覧ください。

そのため、『大神宮式』という書物には「麻績氏(おみし)は荒妙衣(あらたえ)を織り、服部氏は和妙衣(にぎたえ)を織る」と記されている。「衣」の字は「たえ」と読み、織物全般を指す言葉として使われている。

この節は、埴生郡の話ではなく、一般的な話となります。

荒妙衣(あらたえ)と和妙衣(にぎたえ)は、大嘗祭などの儀式の際、宮中に献上される大変重要な布です。

麻績氏(おみし)が荒妙衣(あらたえ)を、服部氏が和妙衣(にぎたえ)を織るとあります。当地区の麻績部・服織部のことではなく、中央忌部のことでしょう。

荒妙衣と和妙衣の「衣」は「たえ」と読み、織物全般を意味するそうです。

現在「羽二重(はぶたえ)」と呼ばれる織物は、「植生帛(はぶたえ)」が語源で、もともとは植生で造られた織物を指す仮の呼び名であり、この埴生郡がその発祥地である。だからこそ、その名が残っているのである。

羽二重(はぶたえ)は、伝統的な絹織物の一種です。

「帛」(はく)は白い布のことで、「きぬ」と読んだ場合は絹製品、「ぬさ」と読んだ場合は祭祀で使う幣帛のことを意味するようです。

羽二重(はぶたえ)の名称は、「埴生」(はぶ)で造られた「たえ(=衣)」を「植生帛(はぶたえ)」と読んだことに由来する、という話です。これが史実だとすると、埴生郡を全国区へ押し上げる、大変興味深い逸話となります。

望陀貲布(もうだしふ)、結城紬(ゆうきつむぎ)、銚子縮(ちぢみ)などのように、産地の名前を冠した織物があるのと同じことである。

植生帛(はぶたえ)以外の、産地の名前を冠した布の例です。

望陀貲布(=望陀布)、結城紬、銚子縮の名があります。意図的なのか、どれも上総・下総の地名ばかりです。

まとめ

埴生の地を訪れた天日鷲命系の忌部一族は、紡績と機織の部民を集落ごとに分け、麻布の殖産興業を行ったようです。職種ごとに居住地を分ける手法は、県内全域でも行われたのでしょうか。

現在、麻織物製作の名残は「麻生」「羽鳥」の地名に、忌部氏の足跡は日鷲命を祀る複数の社に見ることができます。

ところで、埴生郡の中央には勾玉を作った玉作部の居住地だったと思われる玉作地区(旧 玉作郷)があります。その周辺には「鷲」系の社が何社もあるほか、「麻」の字を冠する有名な「麻賀多神社」(本社および奥宮)も鎮座しています。これらも、当地に移り住んだ忌部氏の生活習慣を探る補完情報となりそうです。

本論に戻りまして、麁服(あらたえ。麻織物)と和妙(にぎたえ。絹織物)の「たえ」の字は布を意味するとあります。現在、栲(たえ。カジノキなどの皮の繊維で織った布)にその名残が見えます。「あら」「にぎ」という文字は、「荒魂」(あらみたま)「和魂」(にぎみたま)にも通じそうです。

| 魂 | たえ | |

| あら | 荒魂 | 麁服 |

| にぎ | 和魂 | 和妙 |

羽二重(はぶたえ)は、埴生(はぶ)で造られた布(たえ)を語源とすると書かれています。全国的に使われる羽二重の布や服の名が、埴生郡に由来するというのは興味深いです。当時と現在の羽二重は恐らく異なるものでしょうが、名称や手法等は当地に由来するのかもしれません。

参考

- 『千葉県印旛郡誌』印旛郡 編 1913年

「第二十八 豊住村誌」「第二節 郷土の各節」P735 - 千葉県HP 龍角寺出土遺物

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p181-008.html