洲宮神社コンテンツ

洲宮神社縁起(洲宮神社伝記)の概要

洲宮神社(すのみやじんじゃ)について

洲宮神社(すのみやじんじゃ)は、天太玉命(あめのふとだまのみこと)の妃神 天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)を祀る、館山市洲宮(すのみや)に鎮座する神社です。

『延喜式』「神名帳」に記載される安房国 大二座のひとつ「后神天比理乃咩命神社」に比定される式内社です。

館山市洲宮に鎮座。

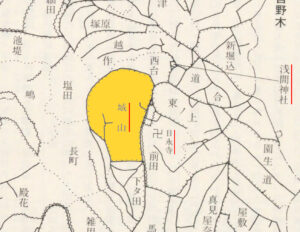

明神山→兎尾山(魚尾山)→現鎮座地と、二回遷座している。

洲宮神社縁起(洲宮神社伝記)について

洲宮神社縁起(洲宮神社伝記)は、洲宮神社が所有する、安房の古い伝承をまとめた古文書です。

- 天富命(あめのとみのみこと)・由布津主命(ゆふつぬしのみこと)率いる忌部氏(いんべし)が、神の弓矢を駆使して房総を開拓する話

- 安房神社・洲宮神社・下立松原神社の創建の由来

が記された非常に重要な文書で、「失われた『安房古風土記』の一部」と推察されています(館山市HP)。

成立年代は不詳ですが、『古語拾遺』をベースとしているため、原本完成は大同2年(807年)以降と考えられます。

洲宮神社縁起(洲宮神社伝記)の現代語訳について

本稿では、森谷ひろみ先生(元千葉大学教養部助教授)の論文に記載されている漢文の原本をベースに、同誌の海老名雄二氏による読みくだし文を要所要所参考に、当サイト筆者による洲宮神社縁起(洲宮神社伝記)の現代語訳を掲載いたします。非専門家による稚拙なものと捉え、ご容赦ください。

三十六歳の若さで早逝された森谷ひろみ先生に、謹んで哀悼の意を表します。

洲宮神社縁起(洲宮神社伝記)の現代語訳

- 「■ ~」の小題名は当サイト筆者が追加した

安房国安房郡神戸郷字洲宮 洲宮大明神

■ 序文

延喜式に記載、正一位勲二等を授かる

本地仏

・十一面観世音菩薩

本殿祭神

- 天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)

天背男命(あめのせおのみこと)と八倉比売命(やぐらひめのみこと)の間に生まれた御子で、天布止玉命(あめのふとだまのみこと)の妃神である

相殿

- 天字津女命(あめのうずめのみこと)

宮比神(みやびのかみ)/大宮乃売神(おおみやのめのかみ)とも称す - 天止美命(あめのとみのみこと)

天布止玉命と久志備(くしび)の御子

説明・コメント

- 天布止玉命は天太玉命、天止美命は天富命のこと。

■ 天富命・由布津主命の房総開拓

畝傍山(うねびやま)の橿原宮(かしはらのみや)に即位した神武天皇が、初めて天下を治められた時代のこと。

天布止玉命(あめのふとだまのみこと)の孫の天止美命(あめのとみのみこと)が、さらにうまし土(良い土地)を求めて巡行した。その際、天日鷲命(あめのひわしのみこと)の孫である由布津主命(ゆふつぬしのみこと)に、麻と穀(かじ)の殖産を命じた。

説明・コメント

- 『古語拾遺』に記載されている房総開拓の逸話と同様のものである。

- 『拾遺』で名称不明であった「天日鷲命の孫」の神名が由布津主命とわかる大変貴重な節である。

- 穀は、カジと読めば布の材料であるカジノキ、コクと読めば穀物となる。『拾遺』を踏襲すればここでは全者であろう。

阿波国の忌部(いんべ)の諸氏族を分け率いて東国(あづまのくに)へ向かった。まず国中を巡り鎮めたが、その時、山野には荒ぶる猪や鹿が多く、角は枯れ木のように大きく、人にも害をなし耕作を妨げた。

そこで天止美命は由布津主命ら従う神々に狩人となることを命じ、天梔弓(あまのはじゆみ)と天羽々矢(あまのはばや)で朝猟(あさがり)・夕猟(ゆうがり)を行い、国中の獣をことごとく狩り払った。獲物を積み上げた場所はやがて自然に山となったので、鹿倉山(しかくらやま)と名づけた。こうして妖(あやかし)が平定され、塵も立たぬほど静まった。

この功により、由布津主命は阿八和気毘古命(あはわけひこのみこと)とも称えられ、以後は毎年の遊猟に際し、人々の暮らしの繁栄を祈るのが習わしとなった。

下立松原神社(白浜町)の壁画殿

阿八和気毘古命の名を賜った

説明・コメント

- 害獣退治の逸話は『拾遺』にはない。

古代も現代も、房総民は鹿と猪に悩まされているのがわかる。 - 天梔弓と天羽々矢は記紀の葦原中国平定でも使われる。

- 鹿倉山は下立松原神社(白浜町滝口)の東北東1kmにある100mほどの山。

- 猪と鹿を退治するはずが、いつの間にか「妖の平定」となっている。

妖とは原住民(縄文人)も含むのだろうか? などと深読みしてしまう。 - 下立松原神社(白浜町滝口)の神狩神事(みかりしんじ)の原点はこのエピソードにあろう。

■ 阿波国の言葉から「総」「安房」を名付く

さらに天止美命は国を巡って豊かな良地を見いだし、麻と穀を播かせたところ、見事に育った。最上の穀が生えた土地を穀木(ゆふき)、最上の麻が生えた土地を長麻(ながあさ)または狭布佐(さふさ)と名づけた。布佐(ふさ)は阿波の古い言葉に由来し、国名を総(ふさ)とした。

また阿波国忌部が住んだ地は安房(あわ)とした。

説明・コメント

- 「総(ふさ)」の国名の由来に関し、『古語拾遺』では「昔は麻(あさ)のことを総(ふさ)と呼んだから」としている。

一方本書では「布佐(ふさ)という阿波の古語に由来する」としている。

麻(あさ)=布佐(ふさ)=総(ふさ)なのか? - 長麻(ながあさ)は長狭(ながさ)の語源か?

狭布佐(さふさ)は匝瑳(そうさ)の語源か?

などと考えるのも楽しい。

■ 安房神社の創建

天止美命は国の姿を眺めて言った。

「この国は小さな国であるが、稚(わか)く美(うるは)しく可怜(あは)れな国である。ここに祖神(おやがみ)の御霊をお祀りしよう。」

こうして安房郡の宮地を定め、瑞(みず)の正殿(みあらか)を営んだ。

そののち、天布止玉命が天より持ち降した瑞の八坂の珠を御霊代(みたましろ)として安房大神を鎮め祀った。さらに真澄(ますみ)の鏡・鐘・剣・矛・楯・弓・矢など、十余品の神宝を御座所に備えた。これらはいずれも大神が天から持ち降した霊器である。

そして天止美命は自らの娘・飯長姫命(いいながひめのみこと)を御手代(みてしろ)として仕えさせ、天上の作法のとおりに崇め祭らせた。

下立松原神社(白浜町)の壁画殿

説明・コメント

- 天太玉命を安房大神として祀るエピソード。

安房神社が最初に創建されたのは男神山・女神山であるから、その話であろうか? - 天富命の娘神 飯長姫命が初登場。この神は記紀には未登場。

房総に上陸した忌部氏は、まず男神山に天太玉命を、女神山に天比理刀咩命を祀った

■ 洲宮神社の創建

この時、大刀自(おほとじ。祭祀総裁のこと)である天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)が飯長姫命に着き、神託して言った。

「白波の寄せる、うまし小浜こそ、我が宮地にふさわしい。」

そこで天止美命は祖神の教えに従い、天比理刀咩命の真鉄(まがね)の真経津鏡(まふつのかがみ)を御神体とし、神幡(かみはた)などの祭具を整えて鎮座させ、飯長姫命に並んで奉仕させた。ゆえに洲の神/洲宮と称し、洲に坐すことにちなむ名であるという。

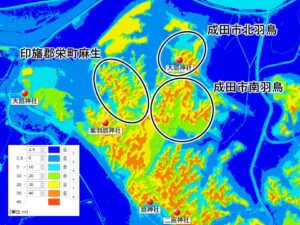

往古はこの小山のすぐ南まで海岸線が迫り、まさに「白波の寄せる、うまし小浜」だったとされる(千葉大学 森谷 1972)。

説明・コメント

- 天比理刀咩命が洲宮神社に祀られるエピソード。

- 天太玉命の妃神 天比理刀咩命が初登場。この神も記紀には未登場。

- 安房神社と洲宮神社でご神体の鏡の素材が異なるか? 前者は真澄の鏡、後者は真鉄の真経津鏡。

経津という文字にも注目したい。広く言われているように、ここでもフツは鉄と結びつくか?

布都御魂、由布津主命、経津主神、普都大神などとの関連も気になるところ。

また、安房大神がこの地に現れ、毎年、御船を備え、海原で神遊(かむあそび)をなさった。その御船が合流する場所を相浜(あいはま)と名づけた。

その地の神戸(社に属する人々)らは、大小の海産物を漁り、沖の海藻・浜辺の藻を採ってたっぷり滴り落ちるほど焼き上げ新しい塩(藻塩)を作り、朝夕の神饌として奉仕した。

館山市相浜、安房神社の近隣に鎮座。

安房神社の小浜降りの先導は当社がつとめた

説明・コメント

- 安房大神がこの地(洲宮?)に現れ、天比理刀咩命と船遊びをしたようであるが実在したことだろうか? 御船祭の創建を示すための比喩だろうか?

- 相浜の地には現在、相浜神社が鎮座。

祭神は天富命の先導役をつとめた海上交通のプロ・宇豆彦命(うずひこのみこと。珍彦命)。

安房大神の船遊びの名残か? はたまた安房入植の名残か? 安房神社の浜降「磯出」神事の先導役は相浜神社の御輿がつとめた。 - たっぷりの海藻を焼いて作ったという藻塩づくりが興味深い。

豊かな磯の香りのする藻塩で、刺身を食べたのだろうか?

■ 天富命の帰還

そこで天止美命は、由布津主命と飯長姫命を結婚させ、飯長姫命に補佐として務めさせながら、社のもろもろの職務を由布津主命にうやうやしく委ねた。

のちに天止美命は御在所へ戻り、一切の経過報告をお受けになった。

説明・コメント

- 原文「天止美命由布津主命御合飯長姫命」の「御合」の意味に関し、①合う、②結婚するの二通りがある。ここでは、②結婚するを採用し使役の文とした。

- 房総開拓が始まったばかりであるが、天富命は天皇のもとへ帰還し『古語拾遺』にあるよう重要な職務を全うする。

ちなみに、命は晩年勝浦市に住み、その場所に遠見岬神社が創建された。

命の墓は富山(とみやま。南房総市合戸)の頂上にあるとされるが現在は不明。合戸は神戸に通じるか? 富山の最寄駅の岩井駅の名称も斎(いわい)に通じるか?

岩井駅から望む双耳峰の美しい富山。

■ 下立松葉神社の創建

その後、奇異なる鳥が大空を翔けた。その金色の羽は日に輝き、まるで火電(いなびかり)のごとく瞬いた。

その鳴き声は山川にこだまし地も震え、人々は恐れて迷い逃げた。

下立松原神社(白浜町)の壁画殿

由布津主命は「神霊に違いない」と考え、大梔弓(おおはじゆみ)と天羽々矢、八目鳴鏑(やつめのなりかぶら)を添えて高く弦音を鳴らし、こう誓い述べた。

「もしまことの神なら験(しるし)を現したまえ。荒ぶる神なら直ちに飛び去れ。」

その時、神が人に着(つ)いて告げた。

「我は天日鷲翔矢神(あめのひわしかけるやのかみ)である。この国に鎮座したい。天上の祭式のとおりに我を斎(いつ)け。我が前にまつれば、この国は安泰となろう。」

そこで由布津主命は祖神の威を畏れ、願いに従って瑞の新宮を造り、荒魂・和魂・奇魂を鎮座させて拝み奉り、これを松原神社と称えた。その名の由来は、この神山に松が繁り、蒼々緑々と大空を凌ぐからである。

往古は近隣まで海波が迫る松林だったという(千葉大学 森谷 1972)

説明・コメント

- 『古語拾遺』未記載のエピソード。房総開拓のリーダーを天富命からバトンタッチされた由布津主命に、ド派手でやかましい鳥が現れる。

- 弓の名称に関し、先ほど登場したのは天梔弓、今回は大梔弓。原文の誤記載だろうか?

- 天日鷲翔矢神が初登場。

一般的に、この神は由布津主命の祖父神 天日鷲命と同一されている。

その場合、前半部に天日鷲命とあった神名がなぜここでは天日鷲翔矢神となるのか?

また、天太玉命の右腕を務めた天日鷲命ほどの方が、晩年なぜこのような暴走族まがいの意味のない行動をするのか?

天日鷲命と天日鷲翔矢神を簡単に同一視するのは違和感を感じる。 - 天太玉命と天比理刀咩命と異なり、荒々しい天日鷲翔矢神は荒魂・和魂・奇魂の三つが祀られている。

この神は、本殿正面の戸は高貴なる大神と天布止玉命がお通りになるために、それを畏れ、ふだんは側面の妻戸からお出入りになった。神戸が妻戸を忌み慎むのは、このためである。

説明・コメント

- 松原神社とは現在の下立松原神社(千倉町)のことであろう(論社あり)。

- 立派な社を作られた天日鷲翔矢神は、社殿には落ち着かず、相変わらず出入りしていることが伺える。そもそもファンタジー的な話なのだろうか?

本エピソードの後日談となるが、遷座後の下立松原神社(千倉町)を訪れた源頼朝が、鳥居を避け脇から入ろうとしたという。この理由として、敗戦の身をはばかったと言われているが、あるいは頼朝は上述の逸話を知っていたのかもしれない。頼朝に木を使った村人が鳥居を壊したため、同社には現在も鳥居がない。

神社の入り口には現在も鳥居がない

参考

下記を参考にさせていただきました。

Webサイト

- 館山市HP 【市指定有形文化財】洲宮神社縁起

https://www.city.tateyama.chiba.jp/syougaigaku/page100199.html

書籍

- 安房国式内社に関する歴史地理学的研究-5-后神天比理乃洋命神社について

森谷 ひろみ 千葉大学教養部研究報告 A / 千葉大学教養部 編 (5) 61-127, 1972

横長03-300x211.jpg)