序文

千葉市中央区院内に鎮座する「千葉神社」は、同集落に鎮座する「香取神社」の境内に創建された「祠(ほこら)」を起源とします。

当サイト筆者は、この「祠」は、「香取神宮」の境外摂社「高房神社(たかふさじんじゃ)」の勧請社であったとみるのが自然であると考えています。つまり、「千葉神社」は本来「高房神社」だったのではないか? というわけです。

「香取神社」について

まずは、千葉市中央区院内の「香取神社」について、説明していきます。

「香取神社」は、885年(仁和元年)に里人により勧請された、経津主命(ふつぬしのみこと)を祀る社です。

「千葉神社」の本殿から南東に150mほど、国道126号線と院内公園を挟んだ向かいに位置しています。

「香取神社」の敷地は「香取山(かんどりやま)」と呼ばれ、現在の「千葉神社」の敷地はこの一部でした。

「千葉神社」について

次に、「千葉神社」について説明していきます。

「千葉神社」は、天御中主命・経津主神・日本武尊を祀る、千葉市中央区院内に鎮座する旧県社です。創建の由来は以下のようなものです。

千葉氏三代目 平忠常(たいらのただつね)(967年または975年~1031年)の頃、上述の「香取神社」の境内に、妙見様の御分霊を祀る「祠(ほこら)」が建てられました。

一条天皇(980年~1011年)が、この「祠」に眼病平癒の願を掛けたところ、病がたちどころに治りました。喜んだ天皇は「北斗山金剛授寺」という寺号を賜りました。そこで平忠常は、次男の覚算(かくさん)を大僧正に、西暦1,000年、「北斗山金剛授寺」を開山しました。

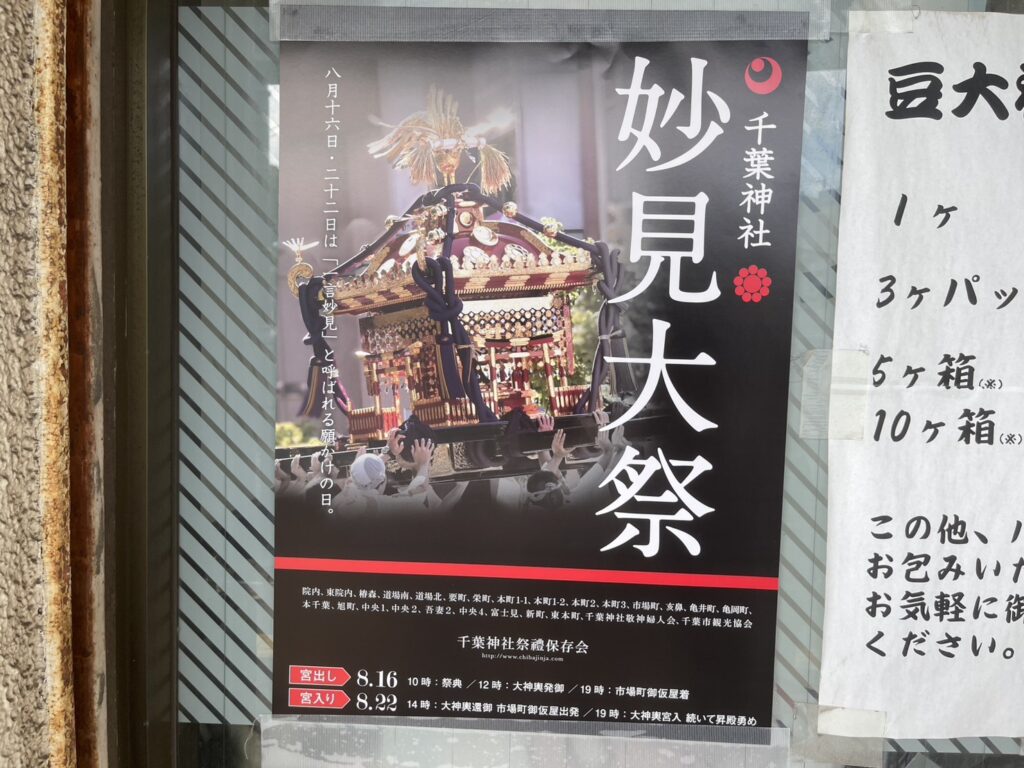

この妙見様が、「星の宮」「千葉妙見宮」などと呼ばれ、幾度かの移転ののち、現在の「千葉神社」となったと言います。

「千葉神社」となる「祠」の祭神は?

「祠」の祭神は、どなたであったのでしょうか? 資料により

- 妙見様(妙見様の御分霊)

- 星神 天香々背男(あめのかがせお)

- 倭文神(しとりがみ)建葉槌命(たけはづちのみこと)

などが記されています。以下に見ていきましょう。

「妙見様の御分霊」とする説

千葉神社のホームページに、「千葉氏によって妙見様の御分霊(=分身)をお祀りする祠が建てられました。」と記載されています。

祭神は「妙見様の御分霊」で、分霊元(勧請元)については記されていません。

「星神 天香々背男」とする説

『千葉市歴史散歩』に、「この寺(金剛授寺のこと)の本尊は北辰妙見(妙見菩薩)とも星の神天香々背男とも倭文神建葉槌命とも称して定説がない。」とあります。

この資料では、「香々背男」「建葉槌命」の名が見えます。

参考:『千葉市歴史散歩』千葉市教育委員会生涯学習部文化課 出版 1994

「倭文神 建葉槌命」とする説

「千葉神社」「香取神社」から南南西 1.6km ほど、千葉市中央区寒川町に「寒川神社」が鎮座しています。同社宮司の粟飯原家(あいばら け)に、江戸初期に作られたと思われる、「千葉神社」の祭神を伝える『千葉妙見社元由』なる縁起書が伝わっています。内容は次のようなものです。

- 絵巻の御影は、亀も蛇も剣もない立像で、「妙見社神体倭文神鎮星」と記されている

- 1680年(延宝八年)の千葉妙見社神職 粟飯原右京の署名がある

参考:『社寺よりみた千葉の歴史』和田 茂右衛門 著 1984年

①の「妙見社神体倭文神鎮星」は、次のような意味でしょう。

「妙見社」のご神体である「倭文神(しとりがみ)建葉槌命(たけはづちのみこと)」は、「天津甕星(あまつみかぼし)」を征伐した

「天津甕星」および「倭文神 建葉槌命」は、『日本書紀』や鹿島神宮社伝、茨城県の伝承に登場する神々です。

「天津甕星」は「香々背男(かがせお)」「悪神」とも呼ばれ、天孫族による葦原中国平定に従わず、「香取神宮」の祭神「経津主神」および「鹿島神宮」の祭神「武甕槌命」をも退けたと言われます。

この「天津甕星」を倒したのが、「倭文神 建葉槌命」です(「倭文神」は織物の神様の意味)。

「千葉神社」の原型となる「祠」では、星神ではなく、星神を倒した神「倭文神 建葉槌命」を祀っていたことになります。

「鹿島神宮」「香取神宮」との共通点

「鹿島神宮」「香取神宮」では、その功績から、「倭文神 建葉槌命」をそれぞれの摂社「高房神社(高房社)」に祀っています。タイプは違いますが、どちらもかなり立派な社が建てられています。

鹿島神宮では特に篤い待遇で、「高房神社」は神宮本殿の正面に配されています。参拝の順番も、本殿より先に「高房神社」を拝すことが習わしとなっています。

鹿島市の「高房社」

中央少し左の社が「高房神社」。

右が神宮拝殿、本殿。

神宮拝殿正面という、格別な場所に建てられている。

香取市の「高房神社」

「香取神宮」の南 940mほどに鎮座している

三社の関係性

さて、「鹿島神宮」「香取神宮」「香取神社」と、それぞれに付随する「倭文神 建葉槌命」の社の関係を表にまとめると次のようになります。

| 社 | 摂社 | |

|---|---|---|

| 茨城県鹿嶋市 | ||

| <鹿島神宮> 祭神:武甕槌神  | <高房社> 祭神:建葉槌命  | |

| 千葉県香取市 | ||

| <香取神宮> 祭神:経津主神  | <高房神社> 祭神:建葉槌命  | |

| 千葉県千葉市 | ||

| <香取神社> 祭神:経津主神  | <?> 祭神:建葉槌命  | |

両神宮と「香取神社」はよく似た関係にあることがわかります。三社とも、摂社に「倭文神 建葉槌命」を祀っています。

「千葉神社」は「高房神社」だったか?

上述の三社ならびに摂社の関係より、当サイト筆者は、「千葉神社」の起源となる「祠」の往古の社名は、「高房神社」であったと考えています。

当地に「香取神宮」を勧請したのに続き、その摂社「高房神社」も勧請したと考えるのが自然なように思われます。

この考えを時系列にすると、以下のようになります。

| 年代 | 事象 |

|---|---|

| 885年 | 当地に「香取神社」が創建される |

| 忠常(967または975年~1031年)の時代 | 「香取神社」の敷地に「高房神社」が創建される |

| 一条天皇(980年~1011年)が「高房神社」に「北斗山金剛授寺」の寺号を贈る | |

| 1,000年 | 平忠常が「高房神社」を「北斗山金剛授寺」として開山する |

「千葉神社」の起源となる「祠」が「高房神社」であったのは、かなりの短期間だったかと思われます。

余談

現在も、「香取神社」は「千葉神社」にとって特別な存在であるようで、「千葉神社」の神輿渡御は、「香取神社」までは孔雀を付けないそうです。帰りも「香取神社」でわざわざ孔雀をはずしてから帰社するそうです。

稲わらなどで作られている?

房総(日本)の神社・古代史を探求していると、最後に行きつく神様に「天日鷲命(あめのひわしのみこと)」がいます。両社の勧請元である「香取神宮」「高房神社」も、その創建に命が深く関わっていると考えられます。

- 「香取神宮」の第一摂社の祭神は「天日鷲命」

- 「高房神社」の祭神「倭文神 建葉槌命」は「天日鷲命」の御子神

という言い伝えがあります。

「千葉神社」の孔雀は「天日鷲命」を意味し、千年の月日の間に詳細は失われたものの、命を敬う習慣だけが現在も連綿と続いているのかもしれません。

- 「孔雀」と「鷲」は違うのでは? と思う方も多いと思います。ただ、南房総市の「小鷹明神(こたかみょうじん)」や全国の「大鷲神社(おおとりじんじゃ)」の祭神は「天日鷲命」ですし、はたまた、神武天皇の金鵄や八咫烏まで命に結びつける説もあります。日本人の「まあ、よかんべ」というルーズな姿勢が伺えます。

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

P34 三 香取神社

(院内二丁目一七の三五)

勧請

現在の院内公園(大庭、祭礼場と呼ばれていた)の東側道路をへだてて、民家と民家の間にはさまれた、方六尺くらいのお宮があります。これが香取神社で経津主命を祀っています。仁和元年(八八五)九月廿五日、村人によって勧請されたと伝えられています。

(中略)

当時、この地に居を構えていた豪族およびその隷属民に信仰されたものでしょう。その豪族は、おそらく中臣系の人であったと想像されます。伝承によると、円墓地山の稲荷社を守護神として、覚算の再興した伽藍山歓喜院を別当寺としていたと考えられます。また、寒川神社宮司粟飯原家に伝わる、延宝八年(一六八〇)千葉妙見社神職粟飯原右京の署名がある「千葉妙見社元由」という縁起書をみると「妙見社神体倭文神鎮星」とあり、この倭文神はシドリノカミ、シズリノカミと呼んで、天羽槌雄命、天建羽槌命と申し、機織の祖神にして、倭文氏の遠祖です。香取・鹿島の両神宮に、倭文神を祀った摂社高房社があるように、初め星の宮といわれた伽藍山歓喜院または北斗山金剛授寺歓喜院も、香取神社の摂社として祀られたものではないかと考えられます。また、『更級日記』にでてくる”まのの長者”も、あるいはこの辺に居を構えて、機織の神たる倭文神を信仰したのではないでしょうか。

香取山

現在の千葉神社境内および宇香取山の地を合わせて、その昔は香取山と呼ばれたと老人から聞いています。したがって、香取神社は、千葉神社の地主の神であると考えられています。それで、鳥居も香取神社の鳥居であるからと、千葉神社では通行しません。

千葉神社の神興は、香取神社の前では対面して置かれ、ほかの社の前では、その社を背後にして置かれます。また千葉神社の神興は、香取神社までは孔雀をつけずにゆき、この社で始めて孔雀をつけて渡御します。還るときも、この社で孔雀をとりはずし帰ります。これみな、地主神に対する遠慮であるとしています。

「千学集」に、元龍二年(一五七一)十一月望、佐倉妙見宮にて邦胤が元服の時、千葉妙見社に家臣安藤左衛門を代参させ、香取神社へも賽銭として鳥目百疋を捧げたとあります。このように、妙見社と同列にみることからしても、妙見社に対して特別のお宮であることが考えられます。

古いお宮は、現在の社殿より北方にあったと推定されます。今は埋められている香取池の脇から、御手水の井戸跡と思われる遺構が発掘されていますが、ここから香取池に流れ込んでいたと考えられます。

この神社の氏子は、現在香取神社前を通る道路(旧道)と千葉神社道(国道)に沿った家々が神社との関係が深く、氏子であったと推定される節々があります。そうして門前(院内町)の旧家は、旧道と千葉神社道に沿って多く残っています。

御由緒

(前略)

千葉氏の三代目である平忠常(たいらのただつね)の頃、千葉の地にお祀りされていた香取神社の境内:香取山(かんどりやま)の一画に、千葉氏によって妙見様の御分霊(=分身)をお祀りする祠が建てられました。(年代不詳)

この祠に、眼の病気を患った第66代・一条天皇が眼病平癒の願を掛けたところ、即座に病が完治したことから、一条天皇は薄墨の御綸旨と「北斗山金剛授寺」という寺号を贈って感謝のお気持ちを示されました。

忠常公は、賜った貴い寺号に見合うようにと伽藍一切を整備し、自らの次男・覚算(かくさん)を大僧正に就け、長保2年(西暦1000年)旧暦9月13日、「北斗山金剛授寺」を中興開山しました。

(後略)

参考:千葉神社HP 千葉神社について

https://www.chibajinja.com/about/goyuisho/index.html

Webサイト

- 千葉神社HP 千葉神社について

https://www.chibajinja.com/about/goyuisho/index.html

書籍

- 『社寺よりみた千葉の歴史』和田 茂右衛門 著 1984年

- 『千葉市歴史散歩』千葉市教育委員会生涯学習部文化課 出版 1994