君津市戸崎の富崎神社の概要

天富命を祀る磐座はここに置かれているのだろうか?

富崎神社は、創建年不詳、君津市戸崎に鎮座する神社です。

明治期から終戦期まで村社に列格していました。

地元の方曰く本来は「冨崎」と書くようですが、当サイトでは「富崎」としています。

祭神

『千葉県神社名鑑』に、次の神様を祀るとあります。

- 天日鷲命(あめのひわしのみこと)

- 天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)

- 應神天皇(おうじんてんのう)

- 保食神(うけもちのかみ)

- 大山祇命(おおやまつみのみこと)

一方、『小櫃川流域のかたりべ』(土橋 幸一)に、次の神様を祀るとあります。

- 天富命(あめのとみのみこと)

天日鷲命および天富命は、房総を開拓した忌部氏の祖神です。

拝殿内部の神額に「冨崎大明神、春日、諏訪」とあります。後年「春日神社」「諏訪神社」を合祀したのでしょうか?

創建の由来

忌部氏が創建

当社は、小櫃川(おびつがわ)を下り来てこの地に居住した忌部氏により創建されました。

同氏が、磐座神離(いわくらひもろぎ)を置き、天富命を神として奉祭。のちに、磐座の上に富崎神社が建立されたそうです。

当社の南南東6km、小櫃川のさらに上流ののどかな田んぼにも、忌部氏創建と言われる「大原神社」が鎮座しています。当地に定住する前に、まずは「大原神社」近隣を拠点としたのでしょうか。

さらに下流の「飫富神社」の末社や「坂戸神社」の祭神にも忌部氏祖神の名が見え、小櫃川流域を開拓した忌部氏の足跡が見えます。

「遠見岬神社」系の忌部氏か?

勝浦市の鎮守に「遠見岬神社(とみさきじんじゃ)」(勝浦忌部の創建。天富命を祀る)という社があります。

当社と同名で同じ祭神を祀ることから、当社「富崎神社」を創建したのは、「遠見岬神社」ゆかりの忌部氏のように思われます。

外房の勝浦から小櫃川上流まで、深い山を人の足で越えたというのには大変驚かされます。

小櫃川の水田のルーツは忌部氏か?

小櫃川は、利根川に次ぐ県内二番目の長さを誇り、水量も多く、流域は千葉県とは思えない広大な田園風景が広がっています。

『小櫃川流域のかたりべ』(土橋 幸一 著)によれば、当地に水稲栽培の技術を伝えたのは、当社を創建した忌部氏であると言われています。

小櫃川流域の水田は忌部氏がルーツと、いうのはロマンがあります。

また、房総を開拓した忌部氏と水稲耕作を結びつける逸話は他に見たことがなく、その点でも大変興味深いです。

戸崎・岩出・富田の地名

同書によると、君津市の「戸崎」は、「富崎神社」が建立されたことによるそうです。「とみさき」が「とさき」になったのでしょうか?

「戸崎」には、「字梶開」「字梶畑」など、忌部氏の栽培したカジノキに由来しそうな地名もあります。

ほかに、当社磐座を切り出した場所は「岩出」、さよみ麻や水稲等が豊かに実った場所は「富田」と名付けられたそうです。

定住後の忌部氏

同書には、定住した忌部氏のその後も書かれています。

「忌部ら地方豪族も国造(くにのみやっこ)がおかれると中央政権に服属し、第十三代成務天皇の時代に馬来田の国造として、深河意弥(おみ)氏が赴任したとき、忌部一族は田植を持って迎えた」とあります。

房総を開拓した忌部氏がその後どうなったのかをいつも気になっていました。

- 定住した?(しかし忌部系の国造はいない)

- 新たなフロンティアを探して移動した?

- 天富命同様、徳島に帰還した?

同書には、小櫃川流域に定住した忌部氏が、豪族となり国造に従った旨が記されています。房総各地の忌部氏も、似たようなその後を辿ったのでしょうか。

『小櫃川流域のかたりべ』が面白い

『小櫃川流域のかたりべ』(土橋 幸一 著)は、小櫃川流域の貴重な歴史・言い伝えを記す大変興味深い本です。本ページで参考にさせていただいた箇所を下記に抜粋させていただきます。本書籍は「こころのサロン 星しるべ」様にご教示いただきました。

小櫃川流域の開拓

忌部一族は小櫃川を下り、この地に移住して開拓し、麻細布(さよみ)等を栽培し、水稲耕作の技術を取り入れ水田を作った。肥えた土地のため秋にみごとな稲穂が実った。

そこで磐座神離(いわくらひもろぎ)※註 岩を神の座に作る、を建て祖、天富命を神として奉祭し、新穂を供え新嘗祭(にいなめのまつり)をして感謝した。

後、その磐座の上に富崎神社が建立され、地名も戸崎となった。その磐を切り出した所を岩出という。さよみ麻等を栽培し、豊かな水稲の実った土地を「富田」と名付けた。

天富命は穀物の神として豊かなことを富むというようになった。忌部ら地方豪族も国造(くにのみやっこ)がおかれると中央政権に服属し、第十三代成務天皇の時代に馬来田の国造として、深河意弥(おみ)氏が赴任したとき、忌部一族は田植を持って迎えたという。

忌部氏は後、斉部と改め又祝部とも呼んで民衆にとけこんでいった。

参拝日記

当サイト著者は、かずさアカデミアパークという場所に勤めていたことがあります。

昔通ったなつかしい通勤経路の景色を、自転車で満喫しながら移動。木更津 → パーク → 富崎神社という経路を走ったのですが、なかなかの斜度の道路がだらだらと長く続き、かなり大変な目に遭いました。同じコースは二度と通る気がしません。

パークが所在する上総丘陵を東に抜けると、一面の田園風景が歓迎してくれます。当社は、水田の低地と丘陵の際にあり、小櫃川流域の水田を見守っているようです。

写真図鑑

拝殿

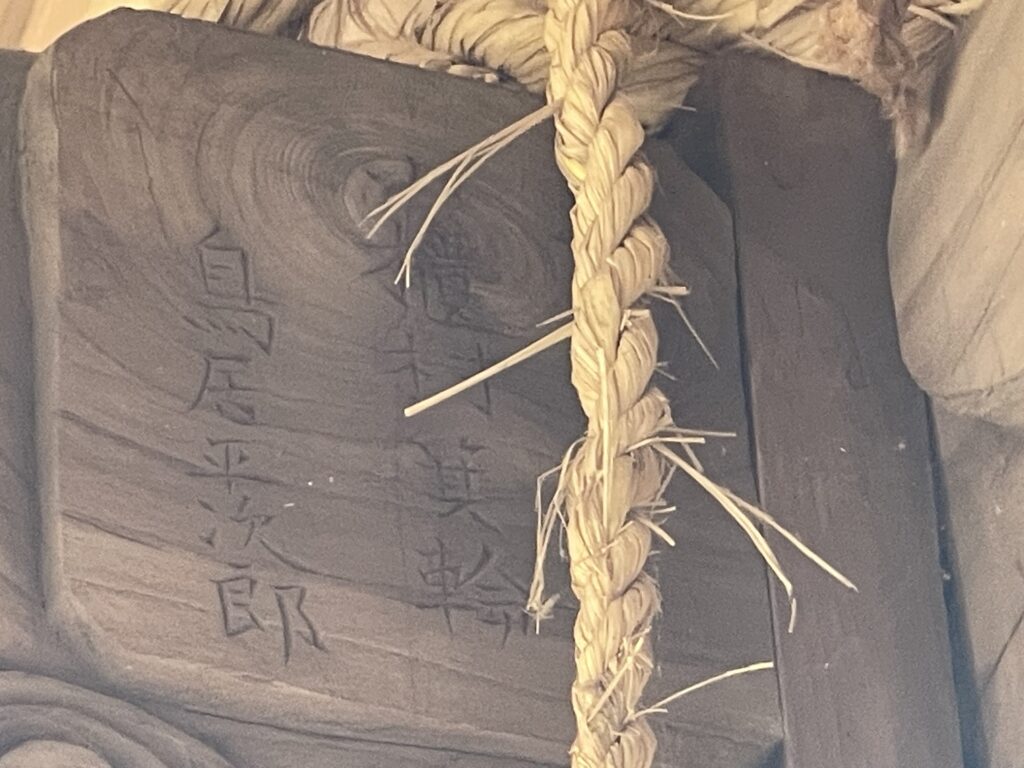

拝殿向拝の彫刻

見事な彫刻だが、平次郎の名はWeb上で詳細不明

本殿

天富命を祀る磐座神離(いわくらひもろぎ)の上に、当社が建立されたそうです。この本殿の内部に、磐座があるのでしょうか?

鳥居と入り口

小祠、石碑等

仏像

手水舎、社務所

境内風景

参拝順路

行き

帰り

基本情報

| 社号 | 富崎神社 |

| ご祭神 | 天日鷲命(あめのひわしのみこと)、天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)、應神天皇(おうじんてんのう)、保食神(うけもちのかみ)、大山祇命(おおやまつみのみこと)、天富命 |

| 住所 | 君津市戸崎1600 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

富崎神社 旧村社

祭神

天日鷲命(あめのひわしのみこと)天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)應神天皇(おうじんてんのう)保食神(うけもちのかみ)大山祇命(おおやまつみのみこと)

境内神社

吾妻神社

由緒沿革

創建の年代など詳らかではないが、本社の主祭神は天日驚命で、この土地に梶畑・梶開等の地名が現存しているところから、因縁深いものがあると考えられる。境内に「そろ」の大樹数株あり、往古より地味肥沃の地であった。

小櫃川流域の開拓

忌部一族は小櫃川を下り、この地に移住して開拓し、麻細布(さよみ)等を栽培し、水稲耕作の技術を取り入れ水田を作った。肥えた土地のため秋にみごとな稲穂が実った。

そこで磐座神離(いわくらひもろぎ)※註 岩を神の座に作る、を建て祖、天富命を神として奉祭し、新穂を供え新嘗祭(にいなめのまつり)をして感謝した。

後、その磐座の上に富崎神社が建立され、地名も戸崎となった。その磐を切り出した所を岩出という。さよみ麻等を栽培し、豊かな水稲の実った土地を「富田」と名付けた。

天富命は穀物の神として豊かなことを富むというようになった。忌部ら地方豪族も国造(くにのみやっこ)がおかれると中央政権に服属し、第十三代成務天皇の時代に馬来田の国造として、深河意弥(おみ)氏が赴任したとき、忌部一族は田植を持って迎えたという。

忌部氏は後、斉部と改め又祝部とも呼んで民衆にとけこんでいった。

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『小櫃川流域のかたりべ』土橋幸一 著 1996年