君津市平山の大原神社の概要

大原神社は、創建年不詳、君津市平山に鎮座する神社です。

奈良県の「春日大社」を勧請し、地元の氏神様として深く崇敬され「カスガサマ」と呼ばれています。

明治期から終戦期まで郷社に列格していました。

当サイト筆者は、本社の謂れは忌部氏が祖神を祀った社にあると考えています(後述)。

祭神

祭神として次の神様が祀られています。

- 天児屋根命(あめのこやねのみこと)…藤原氏の祖先神

- 天太玉命(あめのふとだまのみこと)…忌部氏の祖先神

創建の由来

創建年不詳、室町時代文明年間(1469~1486年)以前に、藤原鎌足公やその一族が祖神を祀るために、奈良の「春日神社」を勧請したと言われています。

また、弘文天皇(648年~672年。第39代天皇)が当地を訪れた際、天児屋根命(あめのこやねのみこと)を祀る「大原社」があったとされます。

矛盾① 年代の祖語

上記の逸話は、年代と祭神に少し無理があるように思えます。

奈良の「春日大社」の創建は768年とされていますから、鎌足の一族が当地に「春日神社」を勧請したのは、当然768年以降となります。しかし、弘文天皇(648年~672年)は、天児屋根命を祀る「大原社」を訪れたと言います。年代に矛盾が生じます。

矛盾② 忌部祖神も祀る

もう一つの矛盾は、祭神に忌部祖神 天太玉命がいることです。

「春日大社」の勧請社に、天敵であるはずの忌部氏祖神 天太玉命を祀るのは異常な行動に思えます

忌部の神社に「春日大社」を重ねたか?

当サイト筆者は、当社の謂れは、忌部氏が創建した天太玉命の社にあると考えています。

中臣氏による他氏排斥が当地にも及び、忌部氏カラーを排すために「春日大社」を後から重ねたのではないでしょうか?

この説は、次の周辺情報とも、矛盾がありません。

- 当地に居住した忌部氏が麻栽培や水稲耕作を行ったという逸話がある。

彼らは、当社の北6kmほどに忌部祖神を祀る「富崎神社」を創建した(『小櫃川流域のかたりべ』)。 - 小櫃川下流に「坂戸神社」があり、当社同様、天児屋根命と天太玉命を祀る。

この社も、忌部氏カラーを覆い隠すために、鹿島神宮の摂社「坂戸神社」が重ねられたように思われる。

社名の由来

奈良県高市郡明日香村に小原(大原、おおはら)という地があり、藤原鎌足の居住地または誕生地とされています。

誕生地とされる場所には、当社と同名の「大原神社」が鎮座しており、当社との関連が伺えます。

田んぼの中の鎮守の杜

写真図鑑

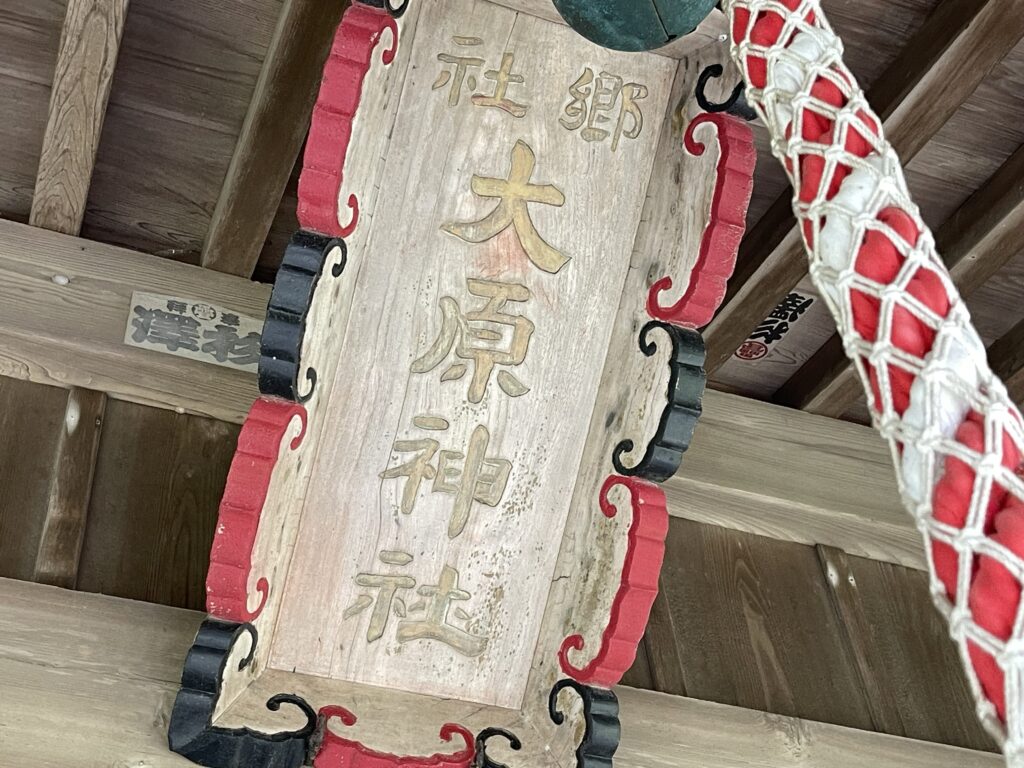

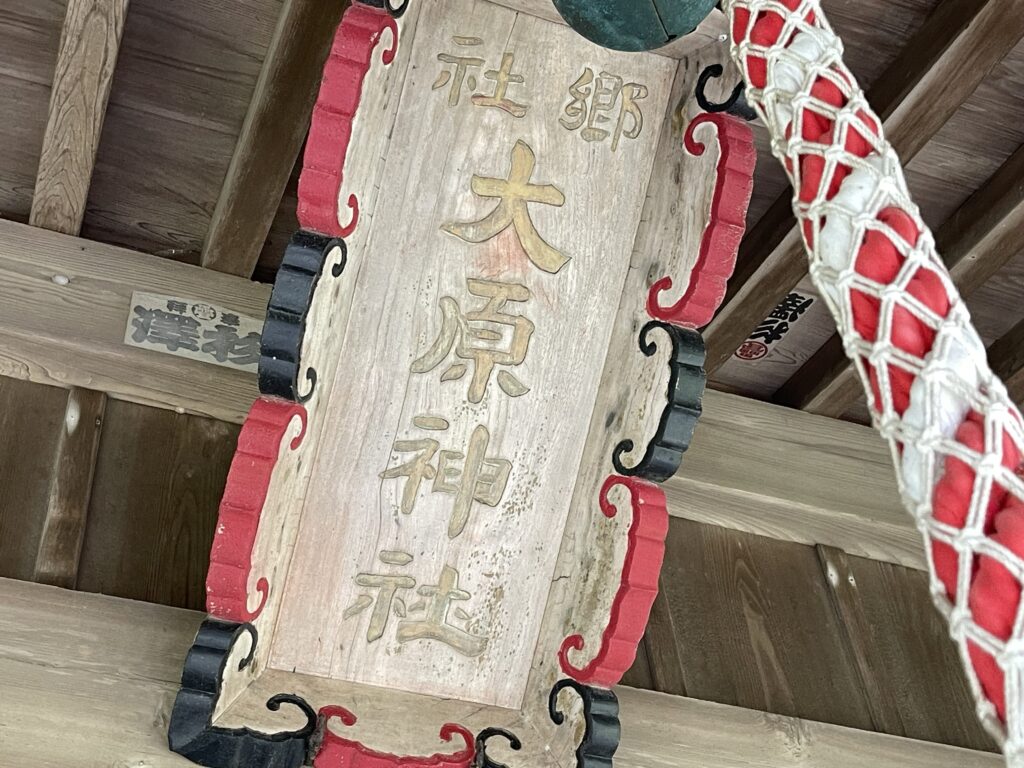

拝殿

本殿

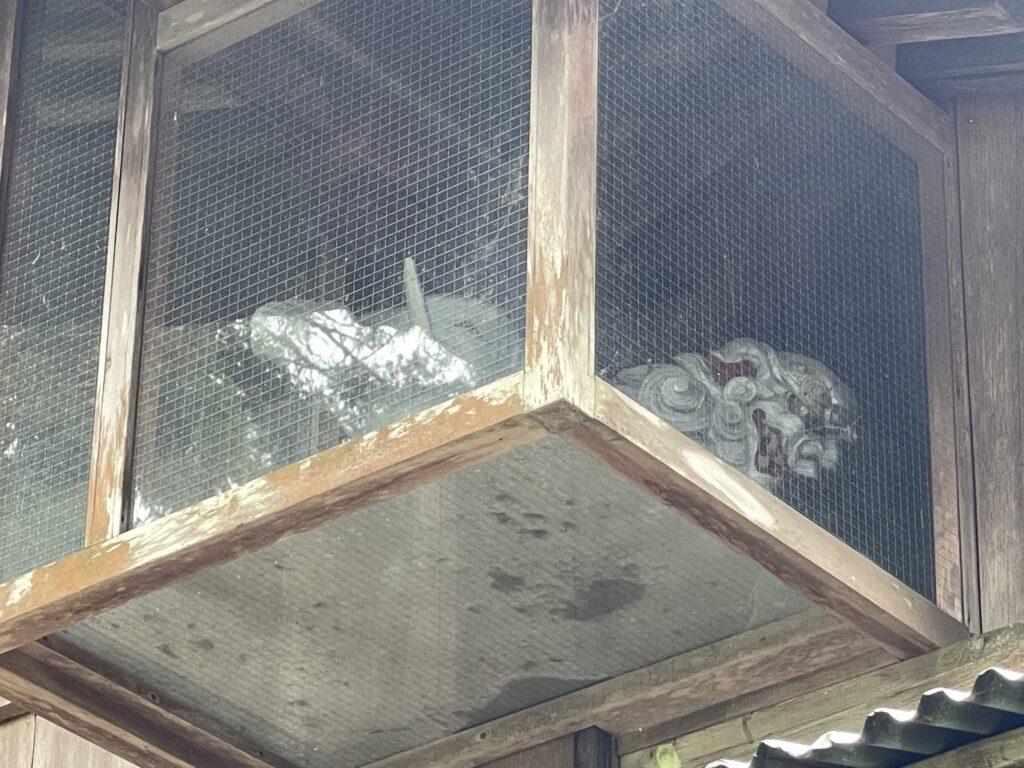

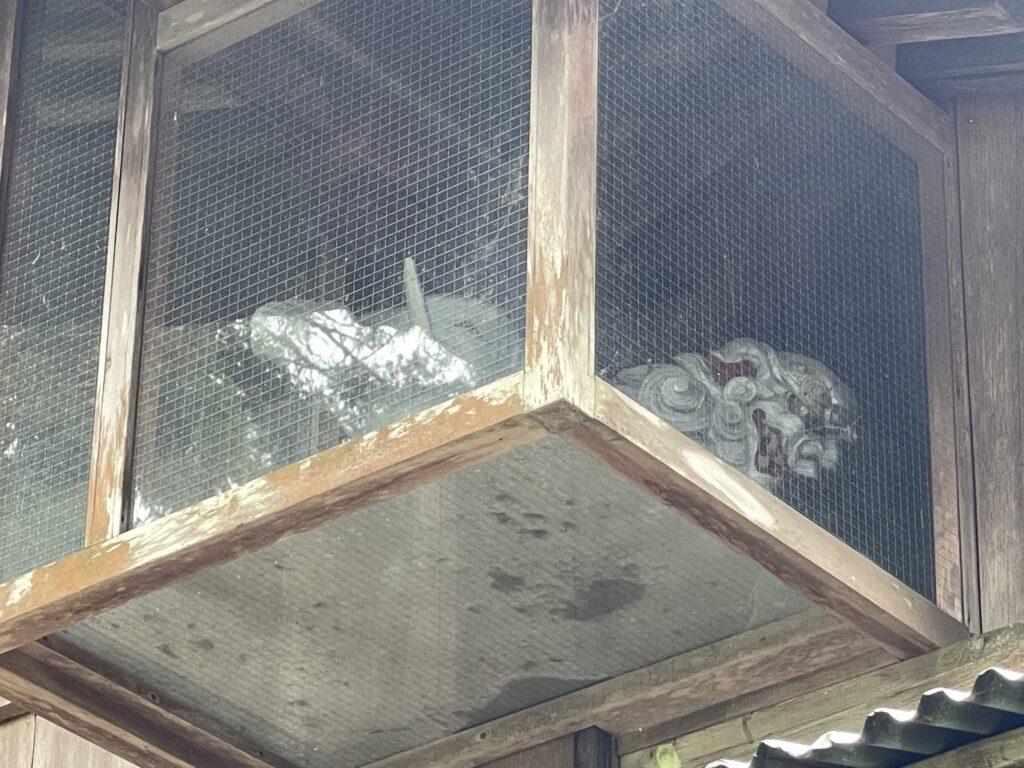

本殿の彫刻

本殿の隋所には、三代目 波の伊八こと武志伊八郎信秘の作と伝わる装飾彫刻が見られるそうです。どれが伊八の彫刻でしょうか?

木鼻

脇障子

懸魚、蟇股

鳥居

一之鳥居

一之鳥居

狛犬

常夜灯

境内社

道祖神

名称判別不能の石祠

手水舎

神楽殿

領主(里見氏?)の祈願所か?

その他

境内風景

参拝順路

基本情報

| 社号 | 大原神社 |

| ご祭神 | 天児屋根命(あめのこやねのみこと)、天太玉命(あめのふとたまのみこと) |

| 住所 | 君津市平山823 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

大原神社(おおはらじんじゃ) 旧郷社

祭神

天児屋根命(あめのこやねのみこと)天太玉命(あめのふとたまのみこと)

由緒沿革

創立年代など詳らかでないが、郷内の鎮守神として崇敬される社である。古くは領主の祈願所で、例祭に当たり領主は必らず代参を派し、敬神された。本社は古昔大和国奈良に鎮座する春日神社を勧請、祭祀し村名を平山と称したという。弘文天皇の事績を記す書物にも記載されている。

天正五年社殿再建、貞享元年拝殿新築、寛文六年より七月一五日の例祭と神楽奉納の祭典を斎行す。国家安全・五穀成就を祈願する祭典であるところから領主の代参あり。明治六年郷社に列す。

神事と芸能

毎年一月七日に的行事あり。この行事は氏子内で当年七歳になる男の子が弓を一二本射り、的にあてる神事である。

P352 大原神社

平山の大原神社は、地元では「カスガサマ」ともいわれ、その創建年代は不詳であるが、古く里見氏の祈願所で、奈良の春日神社を勧請したものと伝えられている。

かつては、松丘・亀山の村々から一〇組もの神楽が奉納され、祭りはにぎわったという。戦後は地元一五〇戸ほどを氏子とし、例大祭での他からの神楽奉納も廃止になったが、今日も立派な鎮守の森にふさわしい伝統を残している。

『弘文天皇御陵考証資料』中村翰護 著 1944年

P69 第拾五節 宇坪竝に平山

原文

松丘村大字宇坪、同地名の由来は。

天皇、三本松を経て、田原御所へ還御給ふ御途路、此の所に一瀑布あり。其の瀧下に大竹藪ありて、其の巨竹を御覧給ひ、此れは「靫」に良しと仰せ給ふに依り、後、宇坪村と称し、現在に至る。

天皇、共れより、山上に出御給び。此處は奈良山と稱し、天児屋根命を御祭祀挙る大原社あり、天皇は臣下を供に御参拝になられ給ふ。此の所は山上にして、平垣なるに依つて平山と仰せられ給ふに依り。平山と名付く。

然し、平山は、奈良山に通ず。仍て推考するに、大原社の所在地が奈良山と云ふ故に、平山と詔り給ふ。ものと考へられる。將、大原社。之件に付き、同社は藤原鎌足公。乃一族が御祖神を奉祀したる所であり、亦、居住する史蹟であり、此處に特筆すべきは、

大原社。之大原に付き、奈良縣高市郡に大原と云ふ所あり、同所は、鎌足公、居住したる史蹟として有名なり。

◎当地之、大原社は奈良山と云ふ所にあり、仍て、大原乃名称は、藤原氏と重大な関係が有るものと考ふ。仍て以て、同社は現在、郷社として御祭祀奉る。故に、相当な由緒仍有ることは確實と思う。

現代語訳

- 当サイト筆者の訳であるため注意が必要

(千葉県君津市)松丘村の「大字宇坪(おおあざ うつぼ)」という地名の由来については、次のように伝えられています。

弘文天皇が三本松を経て田原御所へお帰りになる途中、この場所に一つの滝がありました。その滝の下には大きな竹やぶがあり、天皇がその立派な竹をご覧になって、「これは靫(うつぼ。矢を入れる道具)に良い」と仰ったことから、のちにこの地を「宇坪村」と呼ぶようになり、今に至っているといいます。

その後、天皇は山上へお登りになりました。そこは「奈良山」と呼ばれ、天児屋根命(あめのこやねのみこと)を祀る大原社がありました。天皇は家臣を従えて参拝されました。この地は山の上にありながら平らで囲いのように見えることから、天皇が「平山」とお名付けになり、以後「平山」と呼ばれるようになったと伝えられます。

ただし、推考するに、大原社が「奈良山」という場所にあるために、「平山」と名付けられたのだろうと考えられます。

大原社については、藤原鎌足公やその一族が祖神を祀った社であり、また居住の跡地でもあると伝えられています。特筆すべきは、この「大原」という名で、奈良県高市郡にも「大原」という場所があり、そこは藤原鎌足公の居住地として有名です。

したがって、当地の大原社が奈良山という地にあることから、「大原」という名称は藤原氏と深い関わりをもつものと考えられます。現在も同社は郷社として祀られており、由緒ある神社であることは確かでしょう。

大原神社

祭神

天児屋根命(アメノコヤネノミコト)藤原氏の祖先神

天太玉命(アメノフトタマノミコト)忌部氏の祖先神

由来

創建の時期は定かではないが「久留里記」という人皇第三十九代弘文天皇の事績を記した古記録などによれば、室町時代文明年間(一四六九─一四八六)以前に、奈良の春日神社から遷宮祭祀し、氏神様として郷人から深く崇敬されて今日に至っている。

(中略)

嘉永四年(一八五一)には、大改修が行われ今本殿の隋所には、波の伊八 三代目武志伊八郎信秘の作と伝えられる装飾彫刻が見られる。

(後略)

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『弘文天皇御陵考証資料』中村翰護 著 1944年

- 『君津市史 民俗編』君津市市史編さん委員会 編 1998年

- 『小櫃川流域のかたりべ』土橋幸一 著 1996年