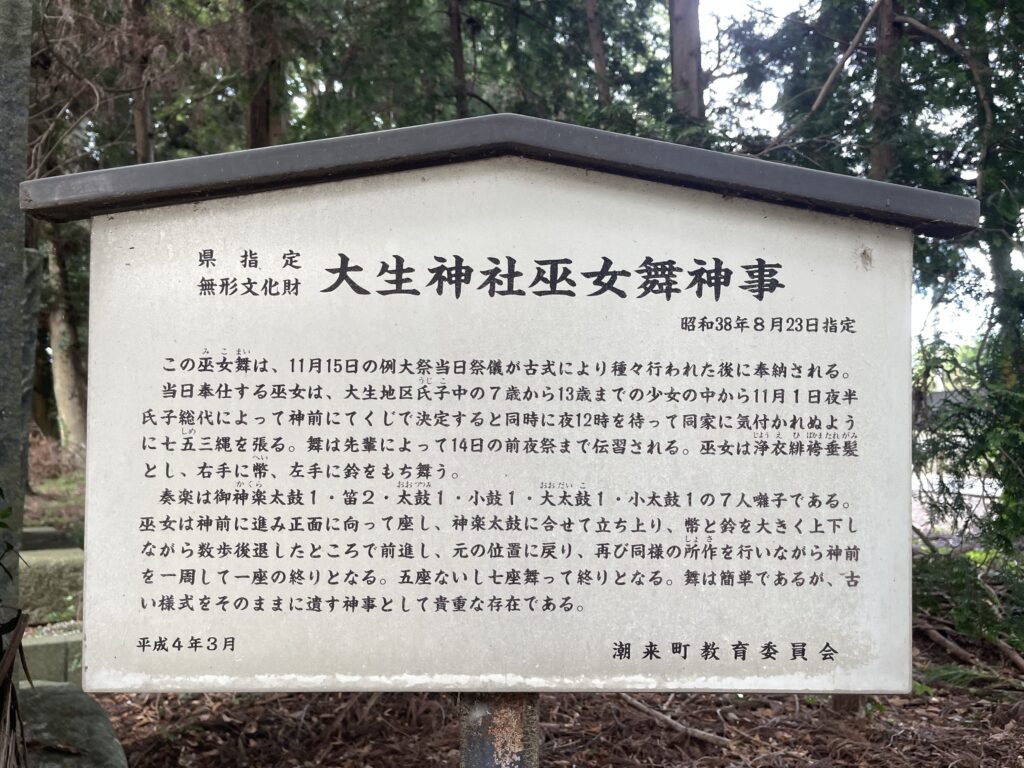

茨城県潮来市(いたこし)大生(おおう)の大生神社(おおうじんじゃ)の概要

大生神社(おおうじんじゃ)は、創建年不詳、茨城県潮来市(いたこし)大生(おおう)に鎮座する神社です。

当地に移り住んだ多氏が、氏神「多神社」(奈良県)の御霊を当地に迎えたのが当社の謂れと言われています。

「鹿島神宮」の祭神は当社から奉遷したため、鹿島の本宮(元宮)と言われています。

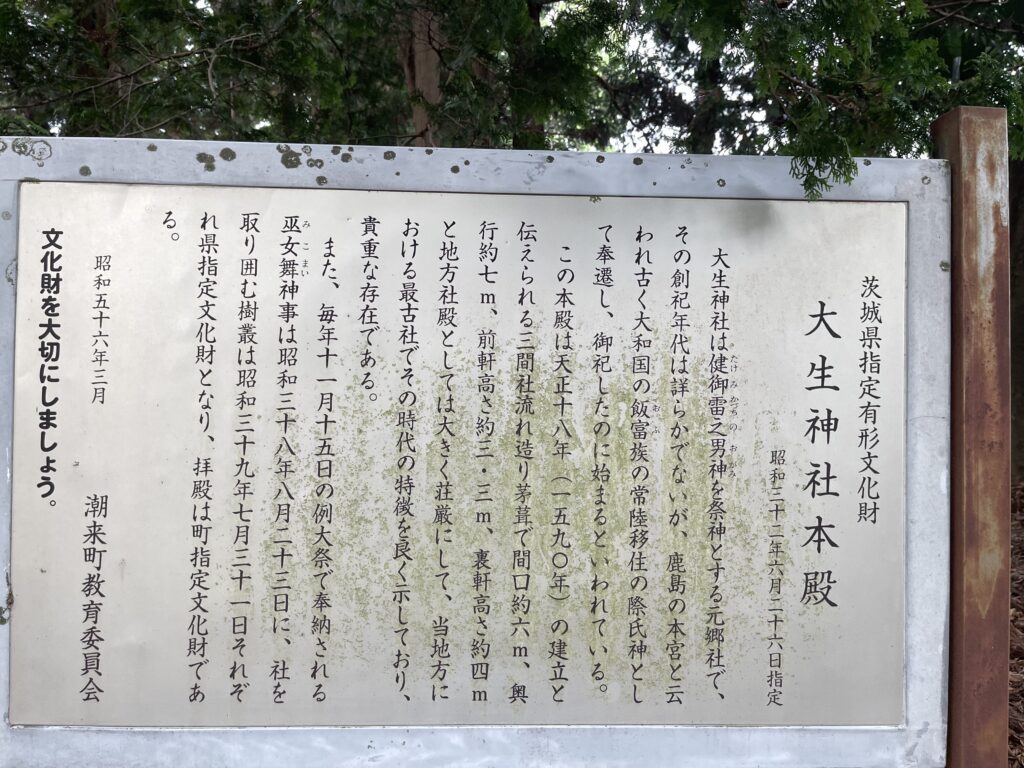

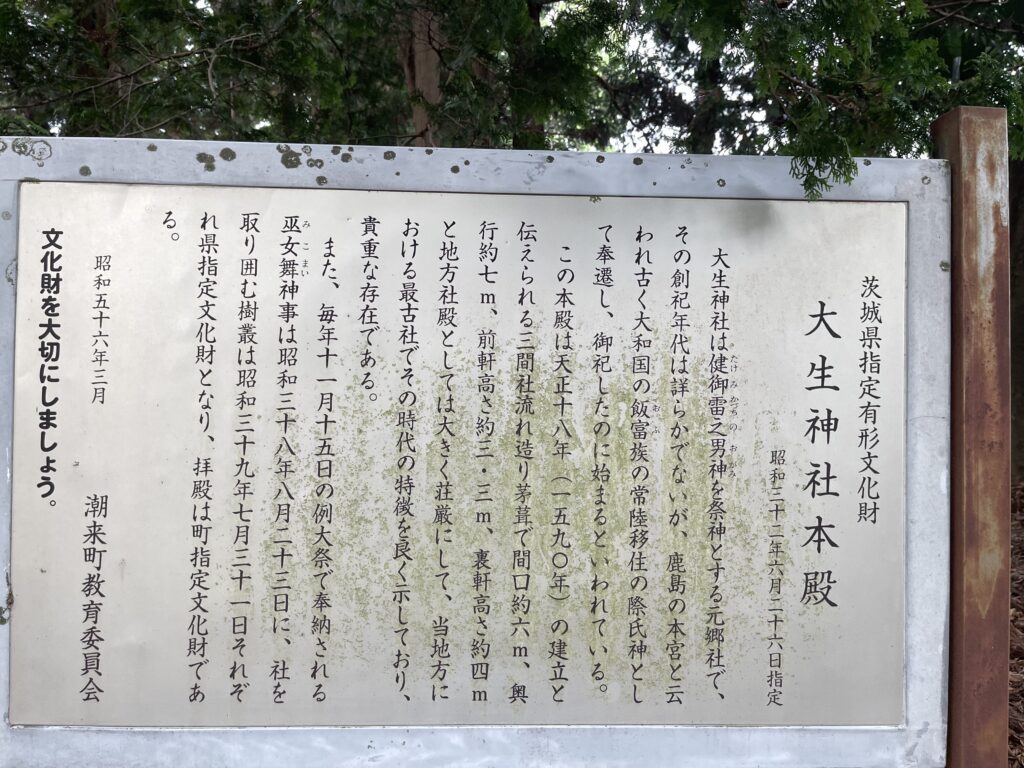

江戸期以前に建立の本殿は、茨城県の指定文化財に登録されています。

明治期から終戦期まで郷社に列格していました。

祭神

主祭神

- 建御雷之男神

配祀神

- 八大龍神

創建の由来

「大生神社」の謂れは、奈良県磯城郡田原本町多(しきぐん たわらもとちょう おお)の「多神社(おおじんじゃ)」の御霊を当地に迎えた「大生宮」にはじまると言われています。

神武天皇の皇子「神⼋井⽿命(かむやいみみのみこと)」の後裔のひとつに多氏がいます。多氏の崇拝する社に『延喜式』に記載される「多坐弥志理都⽐古神社(おおにますみしりつひこじんじゃ)」があり、現在の「多神社」に比定されています。「多神社」では、多氏の先祖「神⼋井⽿命」を祭神に祀っていま、

多氏の当地移住に伴い、氏神「多神社」の御霊を遷し「大生宮」が祀られました。これが当社「大生神社」の謂れと考えられます。

ところで、当サイト筆者は、上述の流れから、当社「大生神社」の本来の祭神は「神⼋井⽿命」だったと考えています(現在は「武甕槌神」)。

当地を平定した「建借馬命(たけかしまのみこと)」とその子孫の那珂国造も神⼋井⽿命の後裔ですね。

なぜ「鹿島神宮の本宮」と呼ばれるのか?

まずは、次の年表をご覧ください。

| 鹿島神宮の出来事 | 大生神社の出来事 | |

|---|---|---|

| 大和国の「多神社」を当地に遷座、「大生宮」と号す | ||

| 746年(天平十八年) | 中臣氏が、鹿島の祭祀氏族に昇進 | |

| 767年(神護景雲元年) | 分霊を神野の跡宮に奉遷したのち、神鹿に乗せて大和国の春日へ出発 | |

| 768年(神護景雲二年) | 分霊が春日に到着 | 大和国の春日に遷座 |

| 806年(大同元年) | 藤原氏東征の御護として、大生に遷還 | |

| 807年(大同二年) | ①鹿島(の跡宮)に遷座 ②大生宮の跡を別宮と称し、大御神の分霊を祀る |

746年、鹿島社の卜占(ぼくせん)技術者に過ぎなかった中臣氏が祭祀者に昇格すると、その20年後、「鹿島社」「大生宮」の御霊が大和の春日に奉遷されます。806年には、「大生宮」の御霊は大生に帰還し、翌年、鹿島に遷座されます。

大生宮の御霊は次のように旅をしたことになります。

大生宮 → 春日社 → 大生宮 → 鹿島社

このような流れがあるため、「鹿島神宮」にとって「大生神社」は「本宮」「別宮」にあたるわけです。

「多神社」勧請の時期について

「多神社」を勧請した時期を大同元年とするケースがあります。しかしこれでは話の筋が通りません。

該当箇所の原文を見たところ、大同元年に起きた事象と捉えず、文末の付記と捉えた方が自然に思えます。

漢文

人皇五十一代平城天皇之神宇東夷乱虐正三位左大将室貞卿蒙勅命引率官軍東征則千常陸国行方郡嶋崎在陣干時為戦場加護棒春日大明神幣帛於営中来斎宮戌子連当宜中臣常光依勅宣祭祀之大生大明神是也惟時大同元年十一月十四日也因茲大生大明神之祭祀毎歳十一月十四日十五日十六日二夜三日代々斎宮並当禰宜勤行之大生宮者南部自大生邑大明神遷座故号大生宮

書き下ろし文

人皇五十一代・平城天皇の御宇、東夷乱虐す。

正三位左大将・室貞卿、勅命を蒙(かうむ)りて官軍を引率し東征し、則(すなは)ち常陸国行方郡嶋崎に在陣す。時に戦場となす。

春日大明神に加護を祈り、幣帛(へいはく)を営中に奉る。

中に斎宮の戌子連当宜(いぬこのむらじ とうぎ)・中臣常光来たり、勅宣に依りてこれを祭祀す。

大生大明神これなり。

惟(おも)ふに時は大同元年十一月十四日なり。

これに因(よ)りて、大生大明神の祭祀、毎歳十一月十四・十五・十六日の二夜三日、代々斎宮ならびに当社禰宜これを勤行す。

大生宮は、南部の大生邑より大明神遷座し、故に大生宮と号す。

現代語訳

第51代・平城天皇の時代、東国で反乱が起きました。

正三位・左大将の室貞卿(むろのさだきょう)が勅命を受けて官軍を率い東征し、常陸国行方郡の嶋崎に陣を敷きました。

その折、戦いの加護を願って、陣中で春日大明神に幣帛をささげて祈りました。

そのとき、斎宮から、戌子連(いぬこのむらじ)の当宜(とうぎ)と中臣常光が勅命により祭祀を執り行い、ここに大生大明神をお祀りしました。

日付は大同元年(806年)11月14日です。

以来、大生大明神の祭りは、毎年11月14・15・16日の二夜三日にわたり、代々の斎宮と当社の禰宜が勤めてきました。

「大生宮(おうのみや)」というのは、南の大生の邑から大明神をこの社にお迎え(遷座)したことに由来します。

祭神が「武甕槌神」の理由

上述の通り、往古、「大生宮」の御霊は「鹿島宮」に遷ったわけですが、現在の「鹿島神宮」およびその摂社・末社の祭神に、「大生宮」の本来の祭神と思われる「神⼋井⽿命」が見当たりません。

長い年月の間に失われたのか? そもそも「春日社」から来たのは別の神だったのか?

当サイト筆者は、そもそも「春日社」から「大生宮」を経て「鹿島社」に奉遷されたのは「武甕槌神」だったと考えています。

上述の表を見ると、807年(大同二年)に「大御神」なる神の分霊が「大生宮」に分けられていますが、この方は「武甕槌神」でしょう。そのため、現在の祭神も「武甕槌神」となっているわけです。

「「鹿島神宮」の祭神が「武甕槌神」となるのは9世紀以降」と言われていますが、時期的にも矛盾がありません。

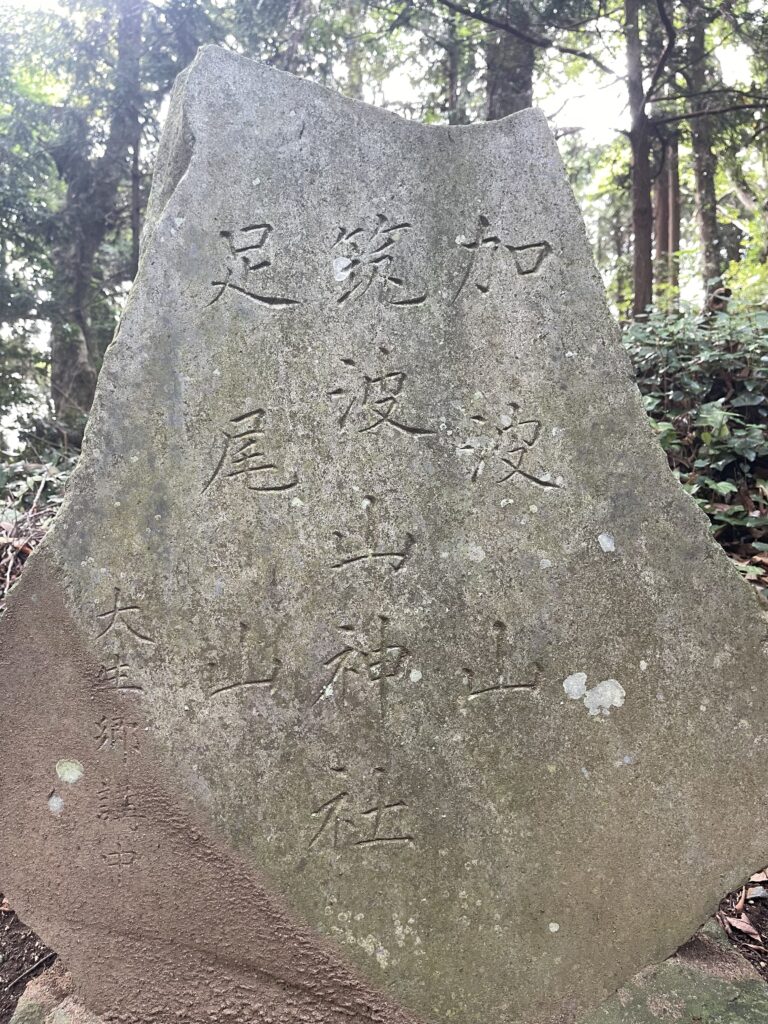

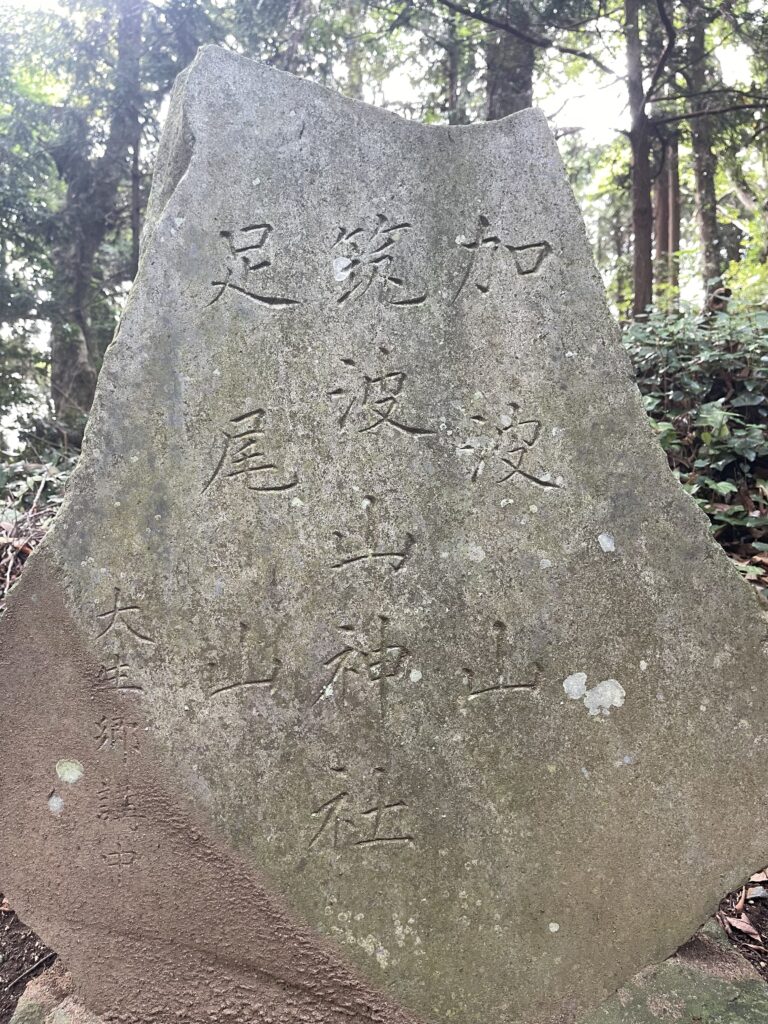

鹿島の「本宮」と「跡宮」

よく似た名前の、鹿島神宮「本宮」(大生神社)と「跡宮」。この二つをつなぐと、冬至の日の日の出ラインになるそうです。

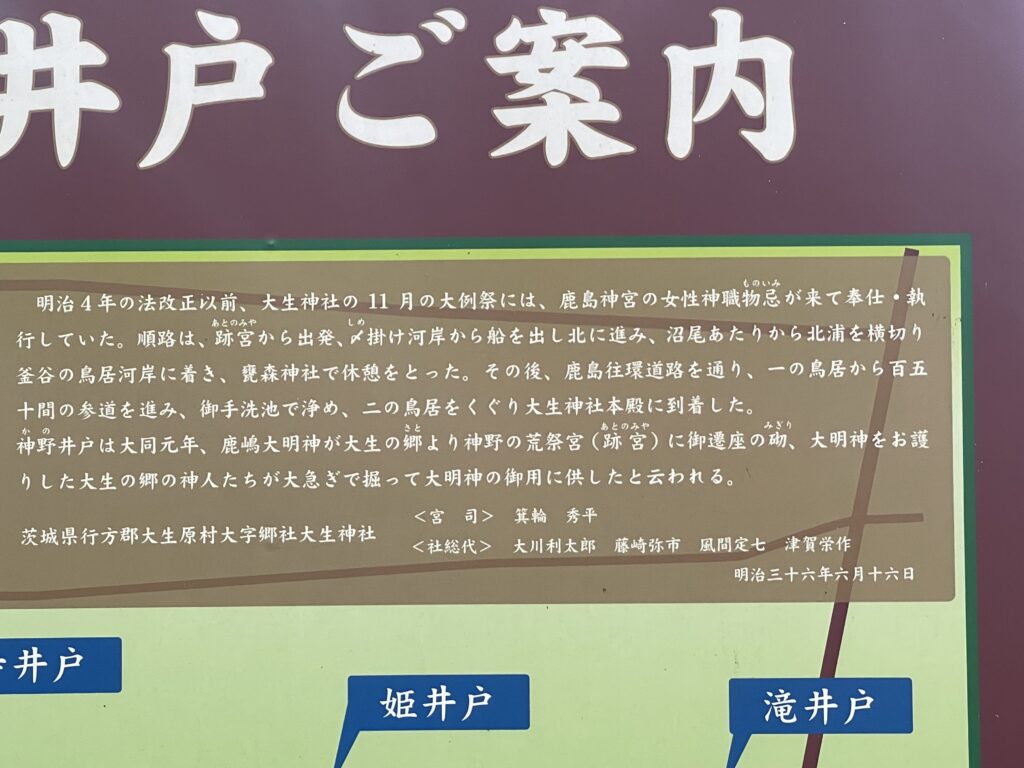

両社は関連が深く、「大生神社」の大嘗祭は「跡宮」から物忌様が奉仕、執行していました。

ところで、近隣の「甕森神社」と「甕山」(現在は石碑のみ)をつなぐと、やはり、冬至の日の出ラインになるそうです。

画面中央上部に「大生神社」と「甕森神社」がある。

写真図鑑

社殿

拝殿

本殿

三間社流造の本殿は、茨城県の指定有形文化財に登録されています。

建立されたのは、江戸期以前の天正18年(1590)で、当地方における最古の社です。

鳥居

常夜灯

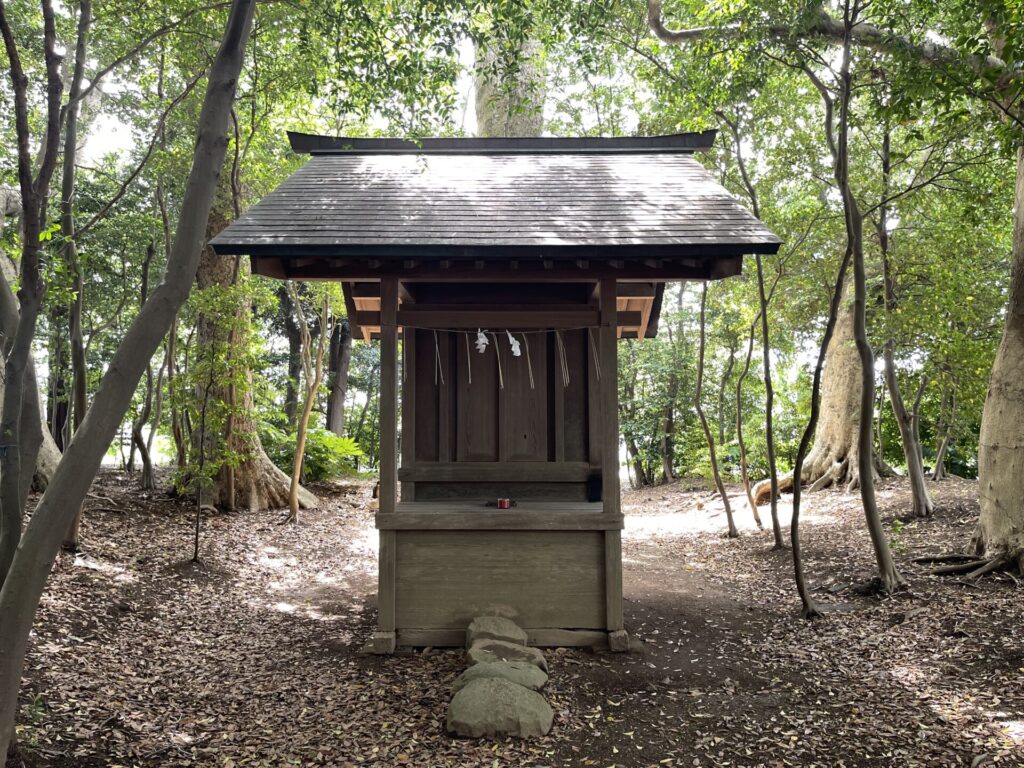

境内社、摂社、末社

『茨城県神社誌』に、境内社として八坂神社(須佐男命)と稲荷神社(宇賀御魂神)が記載されています。

松和稲荷

その他の社

右:廿三夜

左:不明

右:金毘羅大権現

左:廿三夜尊

右:八龍神宮

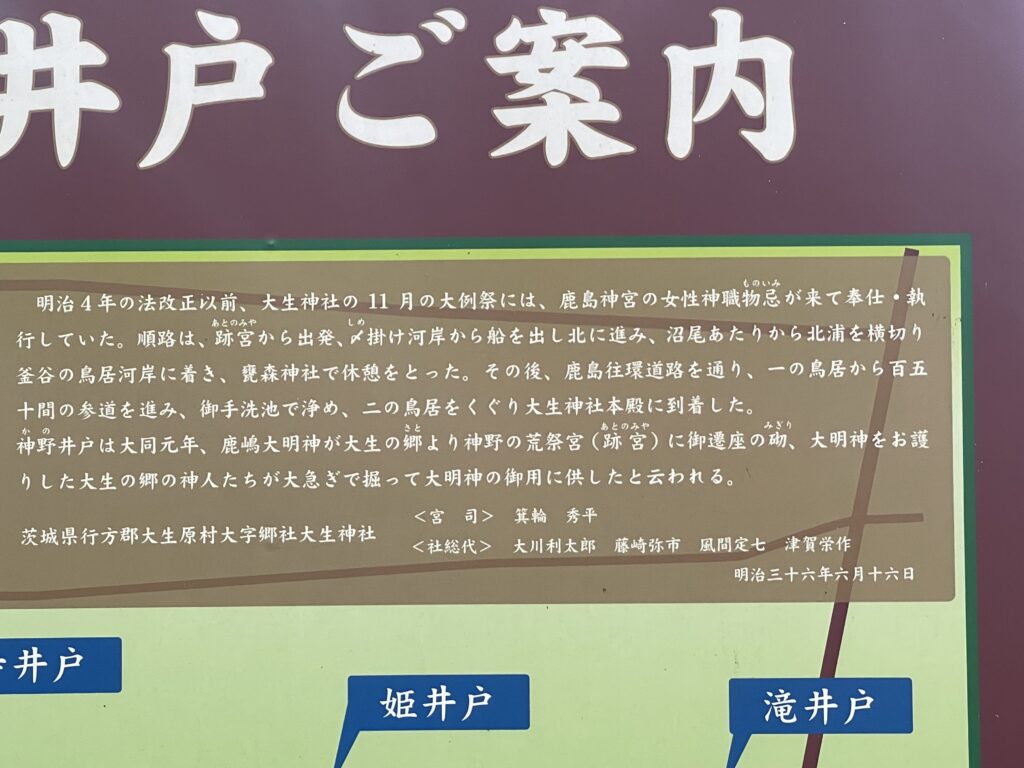

大生神社七ツ井戸 御手洗と龍神社

手水舎

ご神木

男根型石像

この手のものは、明治期以降、淫祠邪教として禁圧されました。当社の石棒は、破壊を免れたようです。

筆者が訪れたところ、一番立派な石像にカナヘビが陣取り一向に逃げませんでした。

大生神社斎殿と御神木

その他

境内風景

参拝順路

基本情報

| 社号 | 大生神社 |

| ご祭神 | 建御雷之男神 |

| 住所 | 茨城県潮来市大生814 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

大生神社(おふ 大生の宮)

法人(旧郷社)

【祭神】建御雷之男神 (配祀)八大龍神

【境内神社】八坂神社(須佐男命)稲荷神社(宇賀御魂神)

【飛地境内神社】大生殿神社(城主大生定守公)

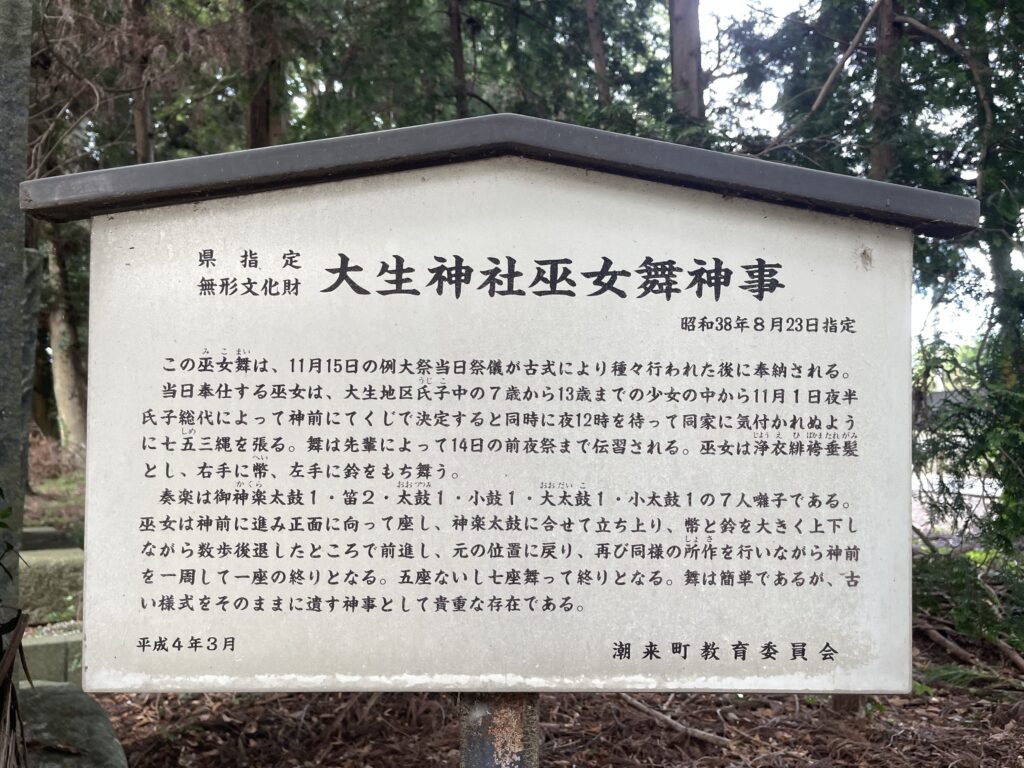

【祭祀】 湯立祭旧二月十一日(湯釜祭とも云ひ、湯立神事を行なふ)例祭 十一月十五日(巫女舞神事、庭上古式祭、通称荒薦の祭又は八石八斗の祭とも云ふ。巫女舞神事(十一月十四日・十五日)茨城県無形文化財に指定されてゐる。物忌下向の祭儀として伝承されて居り、巫子舞神事の中でも古式の姿を存するものとして、めづらしい行事である。巫女は部落内の少女の中より選ばれ、十一月一日より当家にて若来、先輩の伝授を受け、楽人共々練習に入る。巫女は浄衣・緋袴・垂髪右手に幣、左手に鈴を執る。楽人は格衣・烏帽子七名、舞は始め上下振り後、後退三回一進二回をくり返して一振り、二回目は神前を一周、以上を数回くり返し八枚手〔やひら〕直会にて終る)。

【由緒沿革】上古意富(おふ)臣一族の奉斎社と伝ふ。神護影雲二年春日の里に御遷幸、大同元年二月十一日藤原氏東征御守護として此の里へ御遷還。同二年同国見目の浦(神野村)当鹿島郡に遷幸の跡を別宮とし御分霊を奉斎(棟札)大同元年+一月十四日勅によりて、祭祀を行つたことを記念し後十一月十四日から十六日迄を例祭とする旨が記され(東家系図)現在では十一月十五日を例祭とする。

江戸時代までは八石八斗の大祭と称してこの地方有数の祭儀であつた。明治七年の大生神社棟札の裏書にも「その中にも十一月二夜の祭には、鹿島の宮より御祭渡与祭の官人数十人渡り来て、大幣帛をささげ献る事古実なり」とあるが、東家所蔵文書中の「街物忌知行三百四拾名納払方目録」(明暦三年より万治元年迄)を見ると払方の条に

一、五石 大生之宮之御供并祭礼入用、明曆二年之出

一、七石八斗 跡之宮家内弁大生宮祭礼入用、明暦三年之払

一、七石三斗八升八合 跡之宮家内并大生之宮祭礼用、万治元年の払

とあるから、年によつて若干の差をみせてるたが、毎年物忌知行分中から、大生之宮祭礼に対し、約五石が充当されてゐたことが判る。恐らくこの外に鹿島本宮から小支出があつたことと推察されるから、前記八石八斗の祭の称が生じたものであらふ。元来鹿島物忌は、皇太神宮や加茂の斎宮と同じく祀宮最高の位置にあつて、その出与は極めて重大な祭儀にのみ行なはれた。東家所蔵の御斎出与大祭之図」と題する図巻をみると、年中の祭儀中で、物忌の出与されるのは次の六度。

一、正月七日夜 本宮祭

二、四月十一日夜 奥宮祭

三、五月五日夜 流鏑馬祭

四、七月十日夜 大宮祭

五、七月十一日夜 将軍祭

六、十一月十五日夜 大生宮祭

出与する時の与、これは今神宮に展示されてるるのでみると、総白木板造、屋根切妻造の妻入りで、身は長方形で巾二尺九寸奥行三尺八五分、正面破風並に昭方左右に彫刻と金具を施し七五三縄を張り入口に葉を垂れる。彫刻は破風に鳳凰、正面四隅に丸座藤紋を、左右に牡丹と菖蒲を刻し、金具は金銅で巴紋を刻してゐる。

鎌倉将府村主大生八郎玄幹に命じ主田を奉上せしめた。世々将府相続いて修営。天正十七年炎上、現社殿は翌十八年再建造営。慶長七年徳川将府圭田三十九石及山林を寄進。明治六年郷社に列格。同四十年五月二十日供進指定、昭和二十七年八月十一日宗教法人設立。

末社大生殿神社

慶長十九年大坂の役に城主大生定守公出陣の途上、駿州藤枝の駅で流行病に仆れ、遺言に後世この病に罹るものあらばこれを救はんと言ひて帰幽、後人これを徳として、塚上に石碑を建て厚く祀る。遠近の人々今に至るまで崇敬深く、四月十四日の例祭日に参詣。杉の葉を迎へて門戸に挿し悪疫から護る習俗がついてゐる。

大生古墳群

古墳の分布は、大生神社を中心として東西に分れて部を成し、前方後円慣九基、円形墳百基余。

【神井】七つ井、なる井、おも井戸(玉清井・みたらし)

【指定】巫女舞神事(昭和三十八年七月二十五日県指定民俗資料)本殿(昭和三十二年六月二十六日県指定有形文化財)掛叢

(昭和三十九年七月三十一日県指定天然記念物)大生城主墓所

観世音立像(昭和三十三年三月十二日県指定有形文化財)

Webサイト

- 茨城県教育委員会 県指定 有形文化財 建造物「大生神社本殿」

https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/bunkazai/ken-3/

書籍

- 『日本の神々 神社と聖地 11 関東』谷川 健一 編 1984年

- 『茨城県神社誌』茨城県神社誌編纂委員会 編 1973年

- 『常陸国風土記』秋本吉徳 訳 2001年

- 『鹿島神宮』東 実 著 1968年

- 『常陸大生古墳群』潮来町教育委員会 出版 1971年

関連コンテンツ

-

大麻神社│茨城県行方市麻生

-

甕森神社│潮来市釜谷

-

息栖神社│茨城県行方市矢幡

-

側鷹神社│茨城県行方市小高

-

大生神社│茨城県潮来市大生

-

阿津社│鹿嶋市鉢形

-

跡宮│鹿嶋市神野

-

鷲社(天日鷲社)│鹿嶋市神野

-

押手社│鹿嶋市城山

-

鹿島神宮 北の一之鳥居│鹿嶋市浜津賀

-

鹿島神宮 西の一之鳥居│鹿嶋市大船津

-

鹿島神宮 東の一之鳥居│鹿嶋市明石

-

潮社│鹿嶋市宮中

-

年社│鹿嶋市宮下

-

海辺社│鹿嶋市城山

-

国土神社│鹿嶋市山之上

-

金砂神社│鹿嶋市沼尾

-

鷲神社│鹿嶋市鉢形