茨城県行方市小高の側鷹神社(そばたかじんじゃ)の概要

側鷹神社(そばたかじんじゃ)は、807年(大同二年)創立と考えられる、茨城県行方市小高に鎮座する神社です。

古来よりの小高郷の総鎮守とされ、明治期から終戦期まで村社に列格していました。

「経津主大神」が奉斎したという、珍しい逸話があります(大神は通常は奉斎される側)。

祭神

主祭神

- 高皇産霊尊

- 香取神子神※

- 当社は『常陸国風土記』に記載の「男高里の香取神子之社」に比定されている

配祀神

- 武甕槌命

- 倉稲魂命

- 天照皇大神

- 菅原道真公

- 彦火火出見命

- 伊弉諾命

- 猿田彦命

ご神体

大場磐雄 氏の著作集に、当社のご神体は、大石棒であると記されています。後述の「石槌剣」のことでしょうか?

P89

小高の側鷹神社の神体は大石棒なり。それには百年「きぬきせ」といいて一丈余の布をまきつける式ありという。

創建の由来

当社の創建については、次の①~③の情報があります。

① 807年創立?

『茨城県神社誌』に、大同二年(807年)創立とあります。

② 経津主大神が「石槌」を奉斎し創建?

社伝によると、神代の昔、経津主大神(ふつぬしのおおかみ)が東征の折、この地で天祖 高皇産尊(たかみむすびのみこと)を祀り「石槌」を捧げ戦勝を祈った。これが当社創建の謂れとされ、「石槌剣」が神宝となっているそうです。

上述の大場磐雄 氏の文にあるご神体の大石棒がそれでしょうか?

③ 香取神宮の子神? 摂社?

『常陸国風土記』の「行方郡(四)」に、男高里の「香取神子之社」なる社の名が見え、当社と「香取神社」(行方市四鹿661)の二社が比定されています。

秋元吉徳 氏の現代語訳の該当箇所を、下記に抜粋させていただきました。

十一 行方郡(四)

郡衙の南方七里のところに男高(おたか)の里がある。昔、ここは佐伯で(名を)小高というものが住んでいたので、それによって(里の)名につけた。常陸の国宰(くにのみこともち)、当麻の大夫(まえつぎみ)の時代に築造した池が、今も街道の東にある。その池から西方にある山には、猪や猿がたくさん棲んでおり、草木もびっしり生い繁っている。またその池の南には鯨岡がある。昔、海鯨が腹這いながらここにやってきて、そのまま臥(ふせ)ってしまった。その地には栗家の池(くりやのいけ)がある。そこに産する栗の実が大きくりっぱなので、(それにちなんで)池の名としたものである。また(当麻の大夫の池の)北には、香取の神の子神(みこがみ)の社がある。

『常陸国風土記』(秋元吉徳 氏)より

『新編常陸国誌』『香取新誌』は、「香取神子之社」は当社「側鷹神社」(行方市小高406)のことであるとし、特に『新編常陸国誌』は当社を「香取の摂社」ともしています。

さて、当社が風土記にある男高里の「香取神子之社」だとすると、

- 「香取神宮」の分霊社

- 「香取神宮」第一摂社「側高神社」(香取市大倉)の分霊社

のどちらでしょうか?

当サイト筆者は、風土記の内容を読み取り、周辺の地形・地名から判別を試みたのですが、両社ともにどうしても大きな矛盾をきたし、論定は厳しいという結論に達しました。

写真図鑑

拝殿

本殿

境内裏の森からの風景

社殿背部の森の奥は崖になっており、はるかに霞ヶ浦や山並みを見渡せます。

この景色が、側高神社(香取神宮第一摂社)の背後の森から見る風景と、雰囲気が非常に似ていました。

鳥居

境内社、摂社、末社

『茨城県神社誌』に、境内社として、鷺森神社(大己貴命)と今宮神社(応神天皇)が記されています。前者は確認できませんでした。

名称不明の社

今宮神社(今宮八幡)

当社の南東12km、潮来駅の北東1kmに、「硯宮神社(すずりのみやじんじゃ)」(潮来市辻)なる社が鎮座しており、往昔は「今宮八幡社」と称していたそうです。本境内社は、そちらの勧請でしょうか。

その他の小祠

右:山倉神社

右:大山阿夫利神社

手水舎

ご神木、境内樹木

当社には立派な巨木がたくさん生えています。

しかも、二股に分かれているものがかなりありました。当地域の環境がそうさせるのでしょうか?

参拝順路

基本情報

| 社号 | 側鷹神社 |

| ご祭神 | 高皇産霊尊、香取神子神 |

| 住所 | 茨城県行方市小高406 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

側鷹神社(明神様)

法人(旧村社)

【交通】関東鉄道鉾田線玉造駅からバス三〇分が高下車一キロ

【祭神】高皇産霊尊、香取神子神

(配祀)武甕槌命、倉稲魂命、天照皇大神、菅原道真公、彦火火出見命、伊弉諾命、猿田彦命

【境内神社】鷺森神社(大己貴命)今宮神社(応神天皇)

【祭祀】祈年祭二月十七日。例祭 十一月二十三日。

【由緒沿革】神代の昔経津主大神が御東征の折、この地に寄られて天祖高皇産尊を祭り、石槌を捧げて戦捷を祈られた。この石槌剣が側鷹神社の神宝となり、この祭りが創祀となつたといはれてゐる。その上、この神社は香取神宮の摂社であるともいはれてゐる。常陸国風土記によると、行方郡男高里(現麻生町小高、南、井具、橋門、島並、四鹿等)に栗家池(現車地池)があつて、その北に香取御子の社があると、即ちこれが側鷹神社である。更に新編常陸国誌に、小高村側高明神香取の摂社にして、風土記に小高香取神子の社とあるといひ、香取新誌にも風土記をあげて、この側高(鷹)も香取の神子なりといはれてるるやうに、古来から小高郷の総鎮守であつた。

大同二年創立。元禄十二年九月本殿・拝殿改築。慶長七年佐竹氏出羽国秋田城に移つて後、新荘氏麻生に封ぜられ、当社とその産土八幡宮、大生村大生神社とあはせて領内三社と称し、篤く崇敬された。明治六年十月五日村社に列格。大正二年六月二日(第二九〇号)供進指定、昭和十四年十月拝殿改築、同二十七年八月十五日宗教法人設立。同二十八年拝殿屋根修理、同三十三年本殿屋根銅板葺替。

【神紋】左三巴

【社宝】石槌剣一振(経津主大神納品)陣貝一口(小高城主軍用、小高城主小高太郎為幹の納品)大刀一振(来国俊銘佐竹氏小高に代り領主になつたとき天正年間納品)瓶子一対(禄十二年当社改築成つた時領主新荘氏納品)古槍一穂(愛宕山銘、当社神主宮崎部氏大正年間に納品)

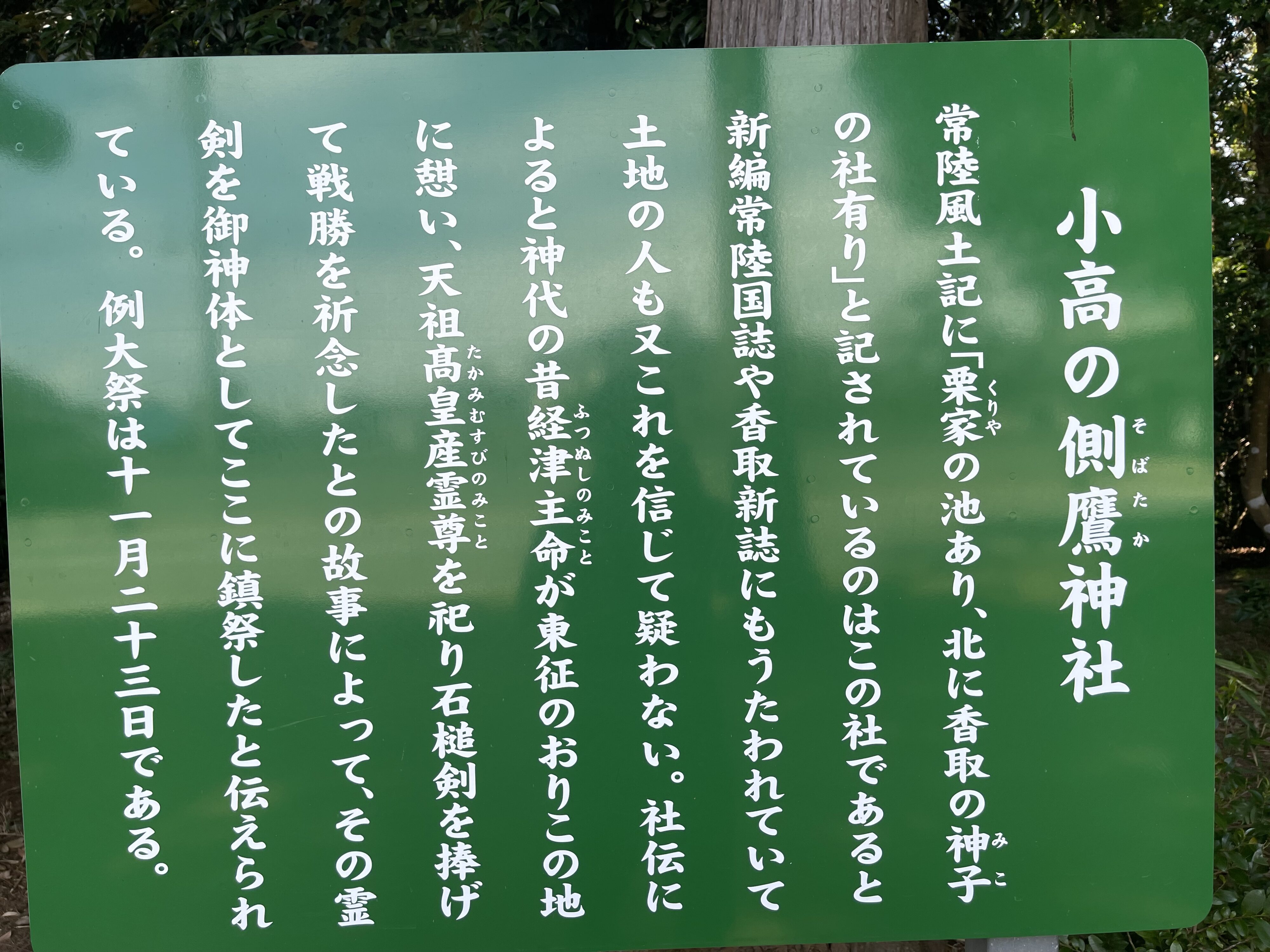

小高の側鷹(そばたか)神社

常陸風土記に「栗家の池あり、北に香取の神子の社有り」と記されているのはこの社であると新編常陸国誌や香取新誌にもうわたれていて土地の人もこれを信じて疑わない。社伝によると神代の昔経津主命が東征のおりこの地に憩い、天祖高皇産霊尊を祀り石槌剣を捧げて戦勝を祈念したとの故事によって、その霊剣をご神体としてここに鎮祭したと伝えられている。例大祭は十一月二十三日である。

Webサイト

書籍

- 『茨城県神社誌』茨城県神社誌編纂委員会 編 1973年

- 『大場磐雄著作集〈第六巻〉記録 考古学史 楽石雑筆』大場磐雄 著 1975年

- 『常陸国風土記』秋本吉徳 訳 2001年