姉崎神社コンテンツ

写真図鑑

狛犬

手水

境内社、摂社、末社

浅間神社・御社三号古墳

御社古墳・大山祇神社・姉崎釈迦山古墳

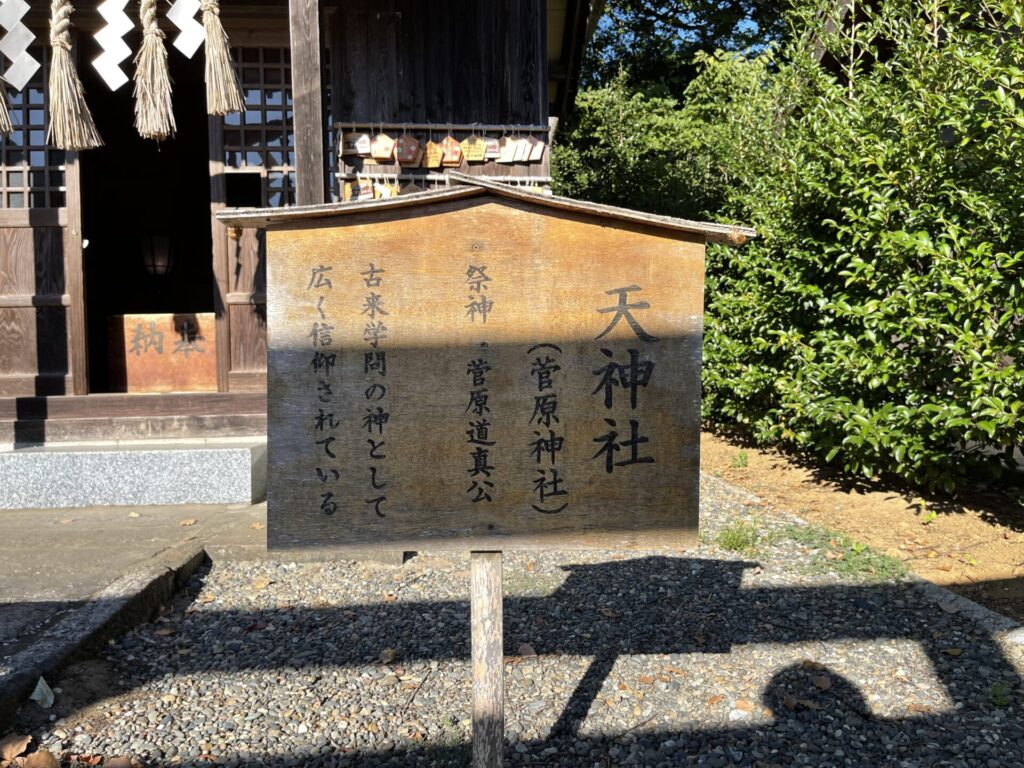

天神社

厳島神社

御嶽山・御社二号古墳

龍宮神社・水祖神社

その他の境内社

日月神社、稲荷神社、竈神社、大国主神社、神武天皇社、子安神社、奥宮神社、大宮神社、日枝神社、石凝神社、雨降神社、粟島神社、白鳥神社、新波々木神社、第六天宮

社務所、おトイレ

神輿庫

基本情報

| 社号 | 姉埼神社 |

| ご祭神 | 志那斗辨命(しなとべのみこと)、天屋根命(あめのこやねのみこと)、日本武僔(やまとたけるのみこと)、大雀命(おおささぎのみこと)、塞神三柱命(さえのかみみはしらのみこと) |

| 境内社 | |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 本殿の向き | |

| 住所 | 市原市姉崎2278 |

| その他 | 公式ホームページ https://anejin.org/ 姉崎神社:市原歴史博物館のホームページ(I’Museum) https://www.imuseum.jp/field_museum/1/coursserch/anesaki/862.html 菅原孝標の女の更級いちはら紀行:市原歴史博物館のホームページ(I’Museum) https://www.imuseum.jp/siryo_chosa_kenkyu/kenkyu/satoshi_narumi/2/index.html 釈迦山古墳:市原歴史博物館のホームページ(I’Museum) https://www.imuseum.jp/maibun/map/iseki_file/4/475.html |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

姉崎神社(通称 明神様) 旧県社

祭神

志那斗辨命(しなとべのみこと)天屋根命(あめのこやねのみこと)日本武僔(やまとたけるのみこと)大雀命(おおささぎのみこと)塞神三柱命(さえのかみみはしらのみこと)

由緒沿革

第一二代景行天皇四〇年一一月、日本武尊が東征の時、風神志那斗弁命を奉祀す。同五三年天皇御東幸の時、日本武尊を相殿に祀る。第五七代陽成天皇元慶八年七月一五日癸西、上総国正五位下勲五等姉埼神社に正五位上を賜う。『延喜式神名帳』に「上総国二座島穴神社姉埼神社」と記す。朱雀天皇天慶三年二月、平将門追討の時逆賊降伏の勅願があり。剣一口を奉納。第八〇代高倉天皇治承四年八月、右大将源頼朝が神前で兵馬を閲。慶長二年松平三州候が社殿を造営。元和四年松平羽州侯神領三六石を寄進。明治六年県社。

なお、昭和六一年一月一四日社殿・社務所等を廃失、同六二年三月二七日再建地鎮祭を斎行す。

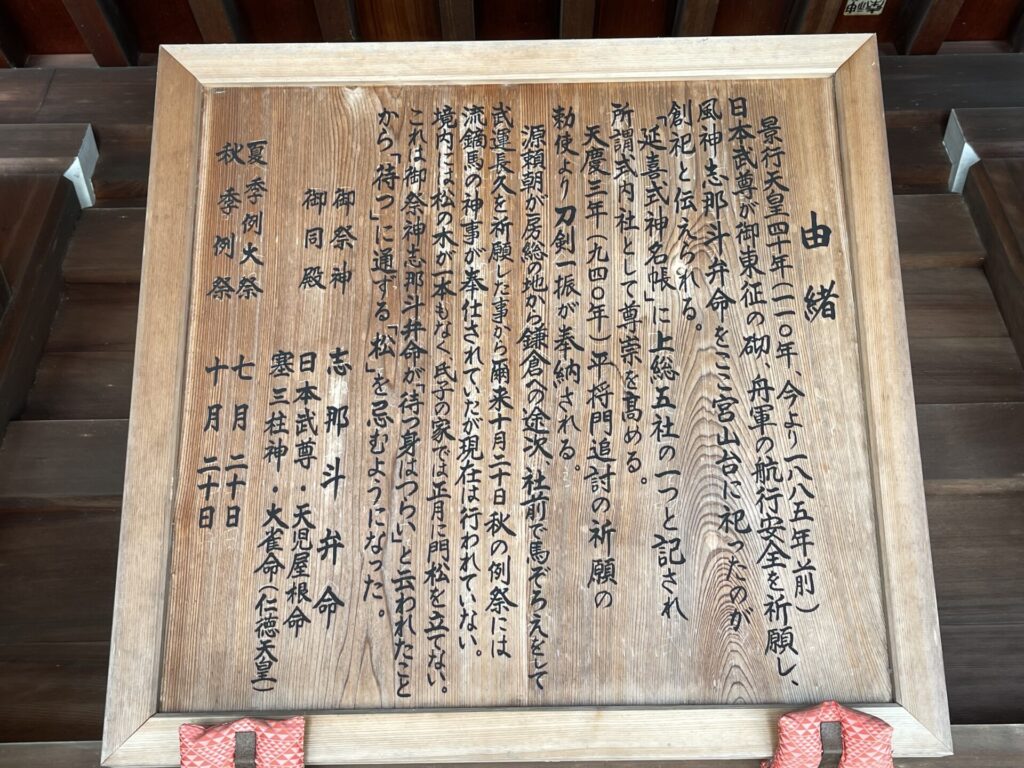

由緒

景行天皇四十年(一一〇年、今より一八八五年前)日本武尊が御東征の砌、舟軍の航行安全を祈願し、風神志那斗弁命をここ宮山台に祀ったのが創和と伝えられる。

「延喜式神名帳」に上総五社の一つと記され所謂式内社として尊崇を高める。

天慶三年(九四〇年)平将門追討の祈願の粉使より刀剣一振が奉納される。

源瀬期が房総の地から鎌倉の途次、社前で馬ぞろえをして武運長久を祈願した事から爾来十月二十日秋の例祭には流鏑馬の神事が奉仕されていたが現在は行われていない。

境内には松の木が一本もなく、氏子の家では正月に門松を立てない。

これは御祭神志那斗弁命が「待つ身はつらい」と云われたことから「待つ」に通ずる「私」を忌むようになった。

御祭种 志那斗弁命

御同殿 日本武尊・天児屋根命

寒三柱神・大雀命(仁徳天皇)

夏季例大祭 七月二十日

秋季例 十月二十日

Webサイト

- 公式ホームページ

https://anejin.org/ - 姉崎神社:市原歴史博物館のホームページ(I’Museum)

https://www.imuseum.jp/field_museum/1/coursserch/anesaki/862.html - 菅原孝標の女の更級いちはら紀行:市原歴史博物館のホームページ(I’Museum)

https://www.imuseum.jp/siryo_chosa_kenkyu/kenkyu/satoshi_narumi/2/index.html - 釈迦山古墳:市原歴史博物館のホームページ(I’Museum)

https://www.imuseum.jp/maibun/map/iseki_file/4/475.html

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『房総の古社』菱沼 勇、梅田 義彦 著 1975年

- 『日本の神々 神社と聖地 11 関東』谷川 健一 編 1984年