千葉市中央区蘇我町の蘇我比咩神社(そがひめじんじゃ)の概要

蘇我比咩神社(そがひめじんじゃ)は、創建年不詳、千葉市中央区蘇我町に鎮座する式内社です。

平安期の『延喜式』「神名帳」における千葉郡二座の「蘇賀比咩神社」に比定され、中世は千葉荘(ちばのしょう)の鎮守、明治期から終戦期まで郷社に列格していました。

祭神

- 天照皇大御神(あまてらすおおみかみ)

- 蘇我比咩の大神(そがひめのおおかみ)

- 春日大明神(かすがだいみょうじん)

- 経津主神(ふつぬしのかみ)

- 武甕槌神(たけみかづちのかみ)

- 天児屋根神(あめのこやねのかみ)

- 天児屋根比売神(あめのこやねひめのかみ)

- 応神天皇

- 千代春稲荷の大神

- 御霊の大神

「蘇我比咩」「蘇我」の由来

社名「蘇我比咩」および地名「蘇我」の謂れはいくつかあるようです。

①弟橘媛と共に身を投げた蘇我氏の女性

紀元一世紀ごろ、走水(横須賀市)から房総へ船で渡ろうとする日本武尊命(やまとたける-)一向を大嵐が襲いました。海神の怒りを鎮めるべく、弟橘媛(おとたちばなひめ)と5人の女性が海に身を投じたのですが、その中の一人がこの地に漂着します。この娘は蘇我の血を引いており、彼女を助けた当地住民の行いに感動した第十五代応神天皇が、蘇我一族をこの地の国造としました。

これが、当社と「蘇我」の繋がりのきっかけだと言われています。

②蘇我赤兄とその妻子

壬申の乱(672年)に際し、大友皇子に付いたことで失脚した蘇我赤兄(そがのあかえ。馬子の孫)が、房総の地に流れついたという逸話をご存じでしょうか? 房総にはこれにまつわる神社や伝承がいくつもあります。

当社は、その蘇我赤兄とその妻子を祀るために創建されたという説があります。

③我れ蘇れり

里人の介抱により蘇生した弟橘媛が「我れ蘇れり」と仰ったため、この地を「蘇我」とした、という説があります。

「蘇我比咩」様はいたのか?

「蘇我比咩」様の実在を強く示唆する人物として、いくつかの資料・伝承に、媛と共に身を投じた「モロノウネメ」「侍女」が伝わります。当社伝説を補完し、とても興味深いです。

「麻賀多神社(まかたじんじゃ)」の神体文字

お隣の式内社「麻賀多神社」に伝わる神体文字を調べていたところ、偶然にも、弟橘媛と共に身を投げた「モロノウネメ」の記述を見つけました。

原文

第十五 公津村誌 第十章 古史

(一)神代文字

(前略)ヲウスノミコト、ヒムカシノマツロワヌ人等ヲ、コトムケヤワシニイデマシノトキ、ウミニウカビテ、ワタラムトシタマフトキニソノワタリノ神波ヲ、オコシテ御舟タユタヒテ、エススマサリキ、ココニタチバナヒメ、ミコトニカワリテ海ニ入タマワムトスルトキニ、モロノウネメミトモセムトテ、トモニウミニイリタマヘバ、ナギテミフネエススミキ(後略)

太田家所蔵文書※

当サイト筆者意訳

小碓命(日本武尊)が、東の国々の従わぬ人々を言向け和しに(言葉で説き伏せるために)出かけた時のことです。海を渡ろうとしたとき、渡りの神が波を起こしたため御舟が進まなかった。そこで弟橘媛が命に代わり海に入ろうとしたときに、「モロノウネメ」が「御供いたします」と言って、共に海に入られると、凪(な)いで(=波が静まって)御舟が進むことができた

※太田家は麻賀多神社 神官の家系

「モロノウネメ」は、次の表にあるようにいくつかの捉え方がありますが、「諸采女」と書き「複数の女官」という意味でしょう。

| モロ | A.「諸」と書き、複数の意味(例:諸の忌部) B.「モロ」という姓があった? |

|---|---|

| ウネメ | C.「采女」と書き、天皇・皇后の側近に仕える女官 D.「采女氏(うねめうじ)」のこと E. ウネメという個人名 |

「走水神社」の伝承

「走水神社」は、日本武尊の軍勢が房総に渡る前に留まった三浦半島の走水に鎮座する神社です。明治四十三年に近隣の「橘神社」が合祀され、祭神に「弟橘媛比咩」が加わりました。

境内には「弟橘媛命侍女の墓」があったようです。現在は「走水神社・別宮」という社に、媛のあとを追った侍女達が祀られているそうです。

走水の姥が崎の伝承

走水(横須賀市)の姥が崎(姥崎)(姥島)は、媛と侍女達が身を投げた場所と伝わります。特に、その突端「むぐりの鼻」という場所が舞台とも言われています。侍女=姥なのでしょうか?

神社写真

明治の大火事で、神社、社宝、古文書、皇族御手植の松のすべてが焼災してしまったそうです。

1899年(明治三二年)に改築、1967年(昭和四二年)に社殿・社務所を改築し、現在に至るようです。

拝殿、本殿

拝殿・幣殿内観

拝殿・幣殿の内観を見学させていただきました。

「千代春稲荷神社」「蘇我比咩神社」の旗、お神輿や獅子の彫刻などがあり、とても楽しかったです。

鳥居

狛犬

摂社、末社

天照八幡宮

大三輪神社、大山阿夫利神社

八大龍王神社

手水舎

社務所

境内樹木

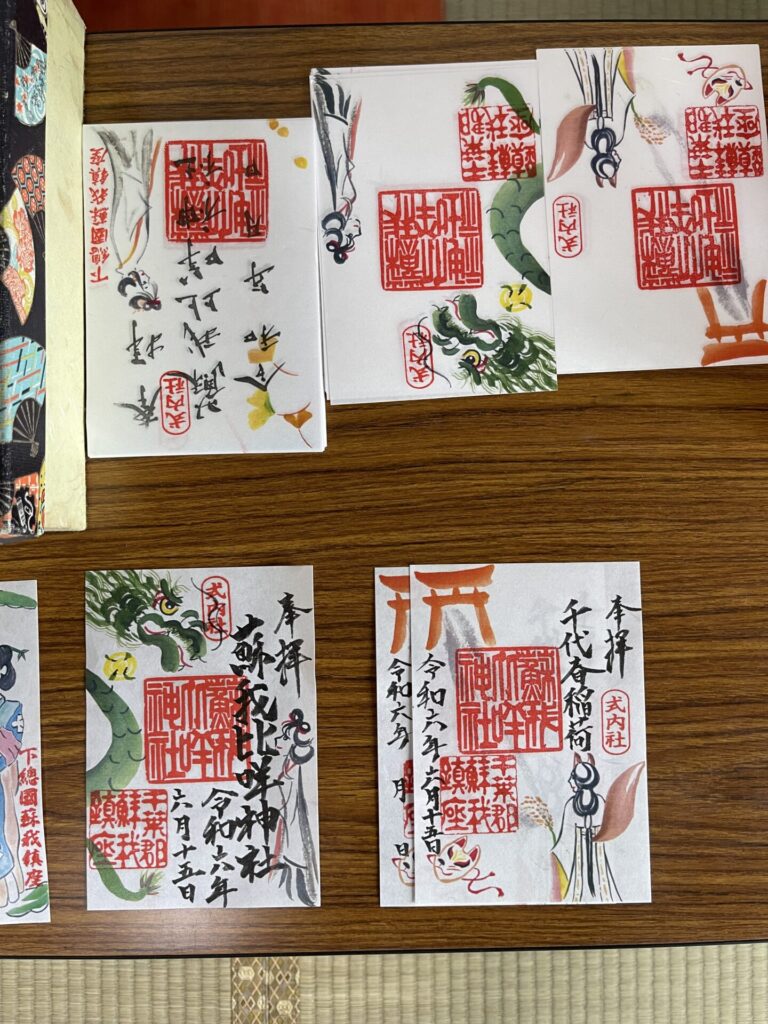

御朱印

参拝順路

詳細情報

| 社号 | 蘇我比咩神社 |

| ご祭神 | |

| 境内社 | 神天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)、應神天皇(おうじんてんのう)、蘇我比咩大神(そがひめのおおかみ)、御霊神(みたまのかみ)、倉稲魂神(うかのみたまのかみ) |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 本殿の向き | |

| 住所 | 千葉市中央区蘇我町1-188 |

| その他 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

下総國十一座 小十座 千葉群二座 小 蘇賀比咩神社

蘇我比咩神社(通称 春日様)

旧郷社

祭神

神天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)應神天皇(おうじんてんのう)蘇我比咩大神(そがひめのおおかみ)御霊神(みたまのかみ)倉稲魂神(うかのみたまのかみ)

由緒沿革

千葉荘の鎮守。景行天皇の御宇日本武尊が御東征のおり、相模灘で難風に襲われた時、妃弟橘姫が海神の怒りを鎮めようと身を波間に躍らせられ御難を救った。御遺体が当地の浜に漂い着き、里人の介抱によって蘇生なされ「我れ蘇れり」と宣り給わったことによりこの地を蘇我の里と称した。祭神も姫に由縁深き方々と思われる。また一説に弘文天皇の御宇、壬申の乱で蘇我赤兄がこの地に配流された時祖神を祭り、のちに里人が赤兄やその妻子を祭ったという。徳川家康より代々朱印あり、明治三二年改築、昭和四二年社殿・社務所改築。

P180 蘇賀比咩神社と香取神社

蘇我町一丁目にある蘇賀比咩神社は寒川神社と共に千葉郡内に於ける延喜式内の古社で、後世香取郡香取大神宮と関係を生じたため春日明神とも称されるが、古くは蘇我氏の部民の奉斎した社である。(後略)

千葉市誌 千葉市誌編纂委員会 編 1953

P554

蘇賀比咩神社。[神名帳考證土代云賀古寫本作我。]在蘇我村。神名式千葉郡二座。並小 蘇賀比咩神社是也。而未知為何神。土人称春日明神 祭日九月十九日。別当春光院。[新義真言宗。隷千葉寺村千葉寺]社領十石。[天正十九年辛卯十一月付。]

下総国旧事考 : 附下総国輿地全図 清宮秀堅 著 1971

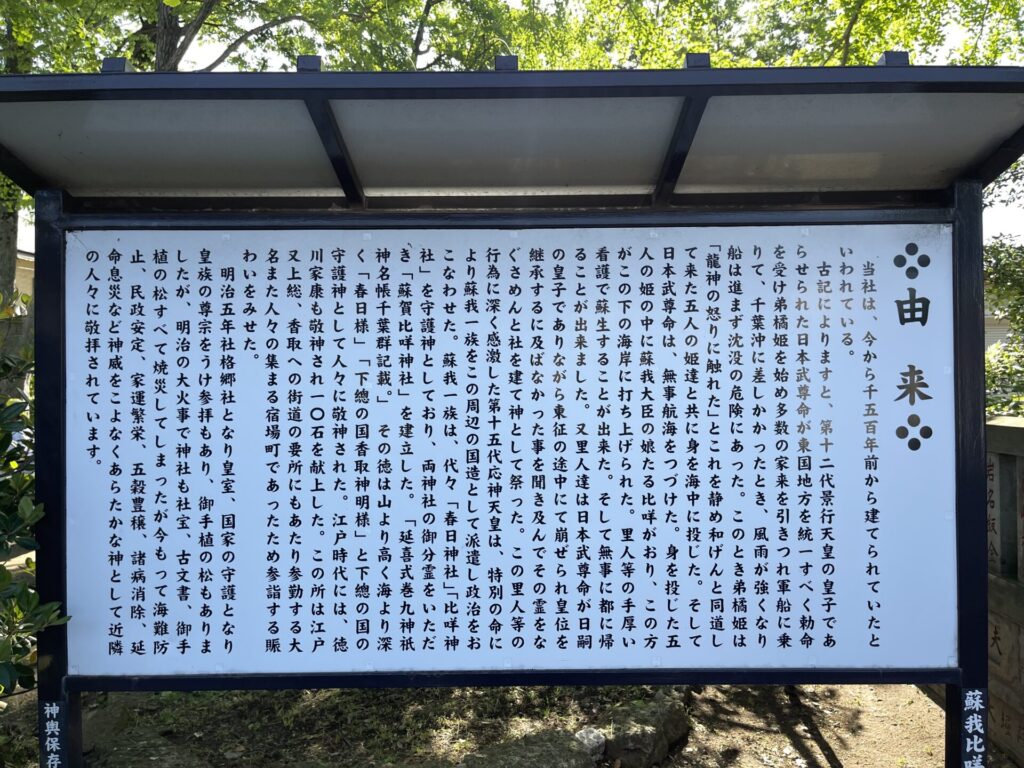

当社は、今から千五百年前から建てられていたといわれている。

古記によりますと、第十二代景行天皇の皇子であらせられた日本武尊命が東国地方を統一すべく勅命を受け弟橘姫を始め多数の家来を引きつれ軍船に乗りて、千葉沖に差しかかったとき、風雨が強くなり船は進まず沈没の危険にあった。このとき弟橘姫は「龍神の怒りに触れた」とこれを静め和げんと同道して来た五人の姫達と共に身を海中に投じた。そして日本武尊命は、無事航海をつづけた。身を投じた五人の姫の中に蘇我大臣の娘たる比咩がおり、この方がこの下の海岸に打ち上げられた。里人等の手厚い看護で蘇生することが出来た。そして無事に都に帰ることが出来ました。又里人達は日本武尊命が日嗣の皇子でありながら東征の途中にて崩ぜられ皇位を継承するに及ばなかった事を聞き及んでその霊をなぐさめんと社を建て神として祭った。この里人等の行為に深く感激した第十五代応神天皇は、特別の命により蘇我一族をこの周辺の国造として派遣し政治をおこなわせた。蘇我一族は、代々「春日神社」「比咩神社」を守護神としており、両神社の御分霊をいただき「蘇賀比咩神社」を建立した。「延喜式巻九神祇神名帳千葉群記載。」その徳は山より高く海より深く「春日様」「下總の国香取神明様」と下總の国の守護神として人々に敬神された。江戸時代には、徳川家康も敬神され一〇石を献上した。この所は江戸又上総、香取への街道の要所にもあたり参勤する大名また人々の集まる宿場町であったため参詣する賑わいをみせた。

明治五年社格郷社となり皇室、国家の守護となり皇族の尊宗をうけ参拝もあり、御手植の松もありましたが、明治の大火事で神社も社宝、古文書、御手植の松すべて焼災してしまったが今もって海難防止、民政安定、家運繁栄、五穀豊穣、諸病消除、延命息災など神威をこよなくあらたかな神として近隣の人々に敬拝されています。

第十五 公津村誌 第十章 古史

(一)神代文字

(前略)ヲウスノミコト、ヒムカシノマツロワヌ人等ヲ、コトムケヤワシニイデマシノトキ、ウミニウカビテ、ワタラムトシタマフトキニソノワタリノ神波ヲ、オコシテ御舟タユタヒテ、エススマサリキ、ココニタチバナヒメ、ミコトニカワリテ海ニ入タマワムトスルトキニ、モロノウネメミトモセムトテ、トモニウミニイリタマヘバ、ナギテミフネエススミキ(後略)

太田家所蔵文書

P28

弟橘比賣命も女軍を率いて居られたことと察せられるのは、走水の地に姥が崎と言ふ地名があります。土地の人は、命の御入水の砌に、其侍女達がここより海に飛び入って殉死した所であると言ひ伝えて居りますけれども、皇軍は走水に来て暫く滞留しましたので、其間女軍の屯した所の名称であると信ずるのであります。

P102

姥が崎の突端むぐりの鼻と言ふは、比賣命の後を慕ひまつりて侍女達の入水殉死せる所と言ひ伝へらる。

P28

弟橘媛命=(前略)此の時尊の妃弟橘媛命は、自ら請つて尊の御身に代はり海神に祈って御入水あらせられ其の侍女数人も殉難した。

走水村=(前略)姥島の崎を「むぐりの鼻」と云ふ。橘媛の侍女等の身を沈めし所と云ふ。

遺跡遺唱=(前略)「姥島」は弟橘媛命の姥(侍女)が御入水の所と伝える。

P33

弟橘媛命侍女の墓=弟橘媛命の侍女数人も入水して殉死したのが事実である。されば、其等の人人の遺骸遺物も、必ずや旗山か其付近の丘陵へ埋葬せられたものであろう。

古墳と古器物=旗山は、橘神社の外に二三の古墳があった。明治四十一年勾玉、金環、祝部土器などが、伊勢山から発掘せられた。旗山の古墳と伊勢山から出た古器物とは、弟橘媛命や其の侍女従臣の墓か。走水及横須賀市附近には、此の他にも類似の古器物を発掘した所が多い。

Webサイト

- 蘇我比咩神社 公式サイト

https://www.sogahime.com/

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『千葉県印旛郡誌』印旛郡 編 1913年

- 『下総国旧事考 : 附下総国輿地全図』清宮秀堅 著 1971

- 『千葉市誌』千葉市誌編纂委員会 編 1953

関連コンテンツ

-

阿波須神社│市原市五井

-

香取神社│千葉市中央区院内

-

白旗神社│市原市十五沢

-

疱瘡神社│市原市不入斗

-

小鷹神社│市原市不入斗

-

大国主神社│市原市宮原

-

大鷲神社│市原市柳原

-

房総・関東で最東端/最西端/最南端の神社

-

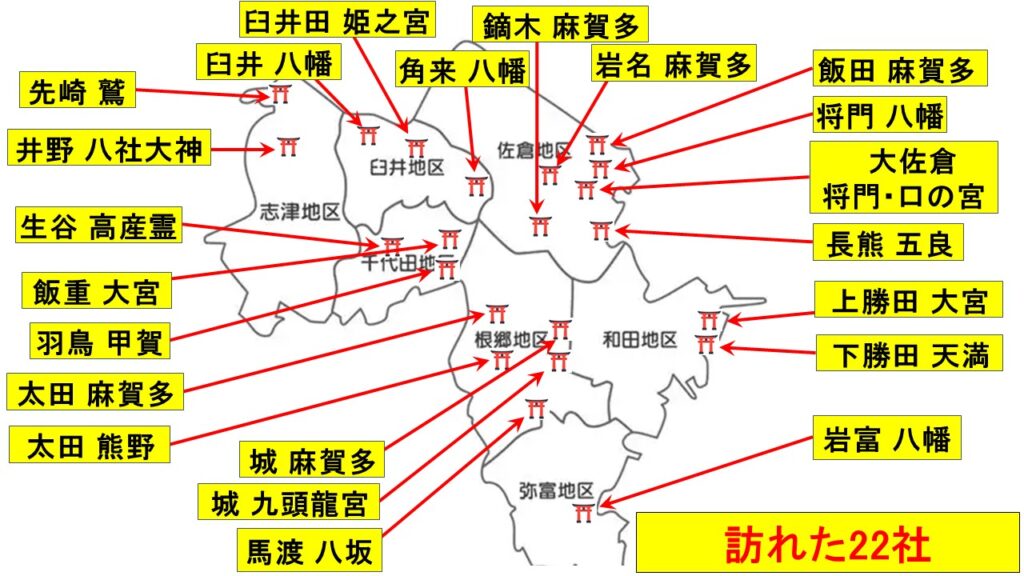

佐倉市にもこのような神社があった!│2025年佐倉市民カレッジの研究発表

-

亀の子さま│銚子市

-

【随時更新】2026年の博物館等のイベント

-

陸地の「フネの社」は日本最古級か?――加曽利から考える

-

2026年三が日の人気ランキング

-

2025年の人気ランキング

-

熊野三社大神│千葉市若葉区原町

-

莫越山神社記・社伝記│南房総市宮下・沓見

-

「織幡」「旗鉾」から「香取」がはじまったのか?│香取市織幡

-

男神山・女神山│館山市布良