登渡神社コンテンツ

千葉市中央区の登渡神社(とわたりじんじゃ)の概要

登渡神社(とわたりじんじゃ)は、千葉妙見寺(現在の千葉神社)の末寺 白蛇山真光院(1644年建立)を起源とする、千葉市中央区登戸(のぶと)鎮座する神社です。明治期から終戦期まで村社に列格していました。

祭神は、造化三神に房総開拓神を加えた次の四柱です。

- 天御中主命(あめのみなかぬしのみこと)

- 高皇産震命(たかみむすびのみこと)

- 産震命(かみむすびのみこと)

- 天日鷲命(あめのひわしのみこと)

地元では登戸神社(のぶとじんじゃ)と呼ばれています。

※千葉市の「登戸」は「のぶと」、都内の「登戸」は「のぼりと」と読みます。都内の職場で「のぶと」と読みチーム内で笑われたところ、千葉大出身の上司に助け船を出された記憶があります。

創立の概要

登渡神社は、千葉妙見寺(現 千葉神社)の末寺として千葉家の末孫登戸権介平胤により1644年に建立された「白蛇山 真光院(しんこういん)」(通称 登戸妙見寺)をルーツとします。「真光院」の別殿「妙見社」にて「妙見大菩薩」を奉祀していました。

1867年、神仏分離政策に際し、「妙見社」を「登渡神社」に改め、御祭神を「造化三神」に定めました(真光院は廃社)。

1908年、近隣にあった「鷲宮」を合祀、「天日鷲命」(あめのひわしのみこと)を加えた四柱を御祭神としました。

鷲宮

上記の鷲宮(鷲の宮)は、かつて登戸字鷲塚(新千葉三丁目小字鷲宮、農業会館付近)にあった、忌部氏の祖神 天日鷲命を祭神とする社です。

この場所には、通称鷲宮塚という前方後円墳がありましたが、千葉駅からほど近いこともあり、現在は跡形もありません。

ところで、匝瑳氏の鷲尾太郎次 常定なる人物が千葉郷に鷲宮を建てたという記述があるそうですが(『千葉大系図』)、当社を含めた次の社のいずれかでしょうか?

- 鷲宮(廃社。登戸字鷲塚)

- 鷲宮神社(千葉市中央区大巌寺町96)

- 尾鷲神社(千葉市花見川区検見川町3-341)

- 鷲宮(生実周辺に複数社)

創建・祭神に関する参考情報

登渡神社(通称登戸妙見様) 旧村社

祭神

天御中主命(あめのみなかぬしのみこと)高皇産震命(たかみむすびのみこと)産震命(かみむすびのみこと)天日鷲命(あめのひわしのみこと)

由緒沿革

当社はその起縁が寺院であった。白蛇山真光院と号し、中興開祖を定弁和尚という。定弁は千葉氏の門族の出身だったことから、千葉介重胤の舎弟登戸権介平胤が始めて北辰妙見寺を当山域内に勧請したとき、定弁を守護の任に当たらせた。正保元年九月五日のことである。慶応三年―二月二六日登渡神社と改称す。往古千葉家元服の守護所であった。

十三 登渡神社

(前略)

千葉定胤

開基の定胤については、どんな人であるかよくわかりませんが、「千葉系図」でみると千葉重胤の弟に七之介定胤と称する者がおり、元和三年(一六一七)の生まれで、慶安二年(一六四九)正月十一日三十三歳で没しています。また定胤は重胤の子供とする系図もありますが、千葉に居住していたそうです。

鷲宮

合祀されている祭神天日鷲命は、もと新千葉三丁目小字鷲宮に「鷲の宮」として奉祀されておりました。明治三十年ごろに本社に合祀されました。小字鷲宮には、通称鷲宮塚という前方後円墳がありました。

この宮は登戸最古の宮といわれており、『千葉大系図』に常兼の子匝瑳八郎常広の二男鷲尾太郎次常定の項に「有由建立鷲宮於千葉郷」とあるものではないかと思います。

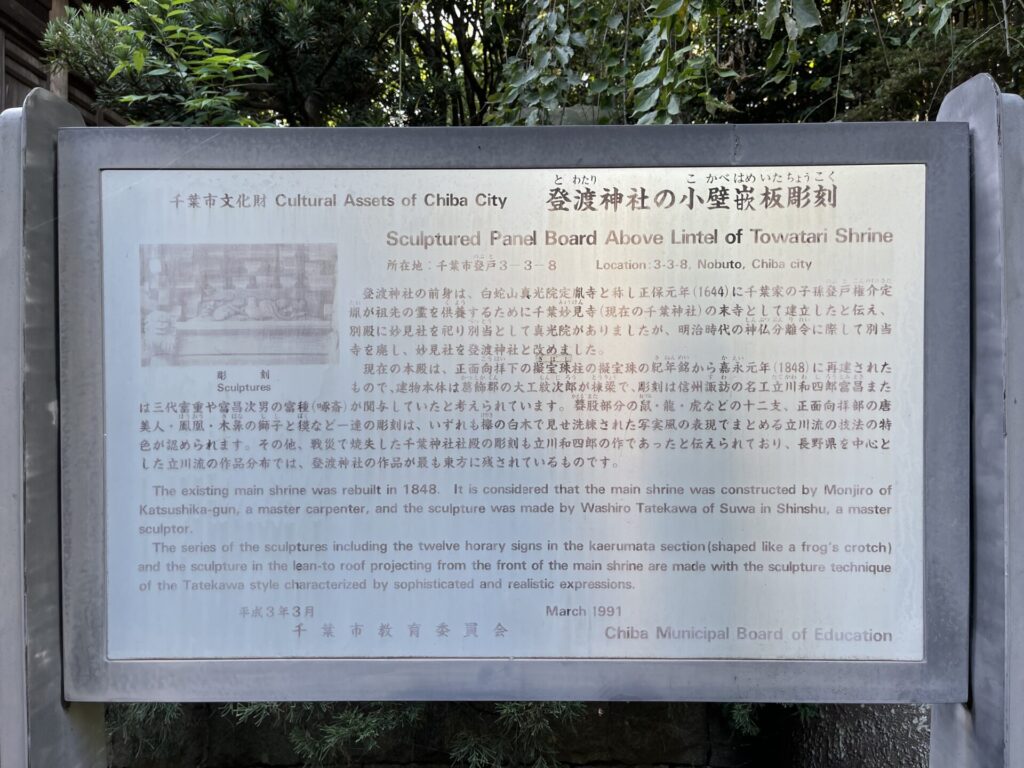

登渡神社の前身は、白蛇山真光院定胤寺と称し正保元年(1644)に千葉家の子孫登戸権介定胤が祖先の霊を供養するために千葉妙見寺(現在の千葉神社)の末寺として建立したと伝え、別殿の妙見社を祀り別当として真光院がありましたが、明治時代の神仏分離令に際して別当寺を廃し、妙見社を登渡神社と改めました。

現在の本殿は、正面向拝下の疑宝珠柱の疑宝珠の紀年銘から嘉永元年(1848)に再建されたもので、建物本体は葛飾郡の大工紋次郎が棟梁で、彫刻は信州諏訪の名工立川和四郎富昌または三代富重や富昌次男の富種(啄斎)が関与していたと考えています。蟇股部分の鼠・龍・虎などの十二支、正面向拝部の唐美人・鳳凰・木鼻の獅子と獏など一連の彫刻は、いずれも欅の白木で見せ洗練された写実風の表現でまとまる立川流の技法の特色が認められます。その他、戦災で焼失した千葉神社社殿の彫刻も立川和四郎の作であったと伝えられており、長野県を中心とした立川流の作品分布では、登渡神社の作品が最も東方に残されているものです。

平成3年3月 千葉市教育委員会

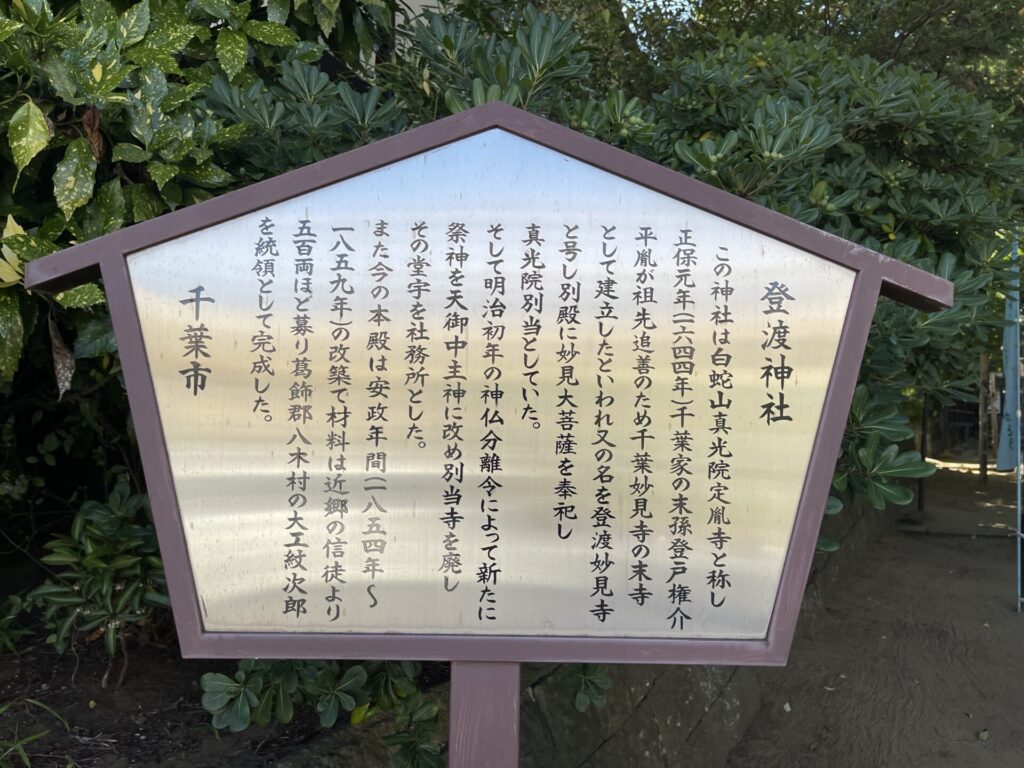

この神社は白蛇山真光院定胤寺と称し正保元年(一六四四年)千葉家の末孫登戸権介平胤が祖先追善のため千葉妙見寺の末寺として建立したといわれ又の名を登戸妙見寺と号し別殿に妙見大菩薩を奉祀し真光院別当としていた。

そして明治初年の神仏分離令によって新たに祭神を天御中主神に改め別当寺を廃しその堂宇を社務所とした。また今の本殿は安政年間(一八五四年~一八五九年)の改築で材料は近郷の信徒より五百両ほど募り葛飾郡八木村の大工紋次郎を統領として完成した。

千葉市

参拝順路

詳細情報

| 社号 | 登渡神社 |

| ご祭神 | 天御中主命(あめのみなかぬしのみこと)、高皇産震命(たかみむすびのみこと)、産震命(かみむすびのみこと)、天日鷲命(あめのひわしのみこと) |

| 境内社 | 水神社、稲荷神社、浅間神社、八坂神社、金比羅社、天神社、阿夫利社、古峯社、痘神社、狹長田社 |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 本殿の向き | |

| 住所 | 千葉市中央区登戸3-3-8 |

| その他 | ■登渡神社HP https://www.towatarijinjya.com/ |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『社寺よりみた千葉の歴史』和田 茂右衛門 著 1984年

- 『千葉大系図』