館山市大神宮の安房神社の概要

安房神社は、天富命(あめのとみのみこと)が皇紀元年(紀元前660年?)に創建した、天太玉命(あめのふとだまのみこと)等を祀る、館山市大神宮に鎮座する神社です。

平安期、『延喜式』「神名帳」に「安房坐神社」として記載、その神領は全国で8つしかない「八神郡」の一つでした。また、『古語拾遺』に「太玉命の社」「安房社」として、当社の名が見えます。

明治期から終戦期まで、官幣大社に列格していました。

本宮である「上の宮」、「下の宮」、末社の三種の社が鎮座しています。

祭神

上の宮(本宮)

主祭神

- 天太玉命(あめのふとだまのみこと)

相殿神

- 天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)…天太玉命の妃神

- 忌部五部神

- 櫛明玉命(くしあかるたまのみこと) …出雲(島根県)忌部の祖

- 天日鷲命(あめのひわしのみこと) …阿波(徳島県)忌部の祖

- 彦狭知命(ひこさしりのみこと) …紀伊(和歌山県)忌部の祖

- 手置帆負命(たおきほおいのみこと) …讃岐(香川県)忌部の祖

- 天目一箇命(あめのまひとつのみこと) …筑紫(福岡県)・伊勢(三重県)忌部の祖

往昔の祭神

上の宮(本宮)

上宮本座

- 天太玉命

相殿

- 天比理刀咩命

- 斎部五部の神

- 天日鷲命

- 天神立命(あめのかむたてのみこと)…天太玉命の弟神

- 大宮売命(おおみやめのみこと)…天太玉命の姫神

- 豐磐間戸命(豐磐窓命、とよいわまどのみこと)…天太玉命の御子神

- 櫛磐間戸命(櫛磐窓命、くしいわまどのみこと)…天太玉命の御子神

参考:『館山市史』記載の『安房国安房郡吾谷山鎮座安房坐神社旧記』(1759年)

下の宮(摂社)

- 天富命(あめのとみのみこと)…天太玉命の孫神

- 天忍日命(あめのおしひのみこと)…天太玉命の兄弟神。大伴の遠祖

往昔の祭神

下の宮(摂社)

本座

- 天忍日命

相殿

- 天富命

- 五神宮、あるいは客神社

- 后神天比理刀咩命

- 天神社

- 莫越山神社

- 下立松原神社

- 高家神社 の各式内社

参考:『館山市史』記載の『安房国安房郡吾谷山鎮座安房坐神社旧記』(1759年)

末社

厳島神社と琴平神社の二末社が鎮座しています。

厳島社(末社)

- 市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

琴平社(末社)

- 大物主神(おおものぬしのかみ)

往昔の祭神

末社

『館山市史』に次の七柱(七社)とあります。

- 琴平社(祭神大物主命)

この社に、次の六神社を合祀。

- 日枝

- 八雲

- 八幡

- 稲荷

- 子安

- 厳島

参考:『館山市史』(1981年)

一方、『『安房国安房郡吾谷山鎮座安房坐神社旧記』』には五柱(五社)とあります。

- 山王

- 稲荷

- 天王

- 子安大明神

- 厳島大明神等是也(里人呼辨天)

参考:『式内社の歴史地理学的研究 : 安房国・伊豆国三宅島の場合』(1977)

附属社

現在は不明ですが、明治時代の資料に次の附属社が列挙されています。

- 日月神社(犬石村)

- 犬石神社(犬石村)

- 熊野神社(竜岡村)

- 子野神社(竜岡村)

- 八幡神社(竜岡村)

- 熊野神社(佐野村)

- 香取神社(相浜村)

- 布良崎神社(布良村)

- 神明神社(根本村)

- 三島神社(根本村)

- 下立松原神社(滝口村)

参考:『館山市史』記載の『安房神社附属社例祭日届』(1875年)

創建と遷座の流れ

当社は、現鎮座地に落ち着くまで、何度か遷座しているようです。

複数の参考情報をもとに、大まかな流れを下記にまとめました。

- 皇紀元年、「天富命」が布良浜(駒ケ崎)より上陸

- 命が、「男神山」に祖父神「天太玉命」を、「女神山」に祖母神「天比理刀咩命」を祀る

- 命が、米良本郷の「上の谷」(神谷(かみやつ))に「天太玉命」の上ノ宮を、「下の谷」に「忍日命」の「下の宮」を造営

- 「天富命」の末裔「久豆美(くずみ)」が、富山の「天富命」の神霊を「安房神社」に遷す

- 「下の谷」に遷座

- 「吾谷山」に遷座

詳細は、次のページにまとめてあります。

参考:ドローンおのちゃんねる

創建・祭神に関する参考情報

安房神社公式ホームページに詳しいですが、その他に以下の文献、由緒書情報が参考になります。

安房神社(通称大神宮さま)旧官幣大社

地館山市大神宮五八九番地

通内房線館山駅より南一〇キロ

祭神

天太玉命(あめのふとだまのみこと)天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)天富命(あめのとみのみこと)天忍日命(あめのおしひのみこと)

境内神社

摂社下の宮・琴平社

由緒沿革

神武天皇の御代、孫神天富命が沃壌を求めて阿波の忌部氏を分ち率いてこの地に住み、麻穀を蕃殖せしめた。よって忌部氏貫住の所を安房郡と名づけ、その鎮護神として太玉命社を建て、のち安房社と称した。延喜の制名神大社に列し官幣に預った。平安朝以降安房の国一の宮として、その位置甚だ重く、領主里見氏をはじめ、江戸幕府もそれぞれ三〇石を安堵した。明治四年官幣大社に列せられた。

〇安房神社

(中略)

祭神は、神社所蔵の『安房国安房郡吾谷山鎮座安房坐神社旧記』(宝暦九年九月十六日)によれば、

上宮

本座

天太玉命。

相殿

天比理乃咩命。「天太玉命正妃、洲神と称し奉る」。また斎部五部の神として、天日鷲命、天神立命、大宮売命、豊磐間戸命、櫛磐間戸命の五神をお祀りする。

下宮(摂社)

本座

天忍日命。「御弟大明神と号し奉る」

相殿

天富命。「蓋し国造を以ての故なり」 五神宮、あるいは客神社。(后神天比理乃咩命、天、莫越山、下立松原、高家の各式内社)

(中略)

境内末社は、琴平社(祭神大物主命)、この社に、日枝、八雲、八幡、稲荷、子安、厳島の六神社を合祀してある。明治八年九月八日に、相浜神社祠掌、藤森円寿提出の『安房神社附属社例祭日届』に、次の神社名が列記されている。

八坂神社(中里村)。日月神社、犬石神社(犬石村)。熊野神社、子野神社、八幡神社(竜岡村)。熊野神社(佐野村)。香取神社(相浜村)。布良崎神社(布良村)。神明神社、三島神社(根本村)。下立松原神社(滝口村)。

(中略)

八月十日、例祭の中心をなすのが、浜降(磯出)神事である。(中略)現在ではこのように簡略されているが、かつては、洲宮、八坂(中里)、犬石、下立松原、浅間(白浜)、日吉(神余)、熊野(佐野)、布良崎、相浜各神社の神奥が入祭し、相浜神社の神興を先頭に、上宮・下宮二姜の神輿、羯鼓、鳥毛などで行列を整え、賑やかに渡されたという。今残る拝殿の側の長宮は、当時入祭した神興のお仮り屋である。またこの祭の由来は、往古天富命に従って来て、そしてまた各地に移って行った忌部の子孫たちが、この日を期して集まり、祖先の祭を営み、酒食をともにしながら、一日浜遊びなどを楽しんで、同族の親睦を図った事に始まったといわれている。

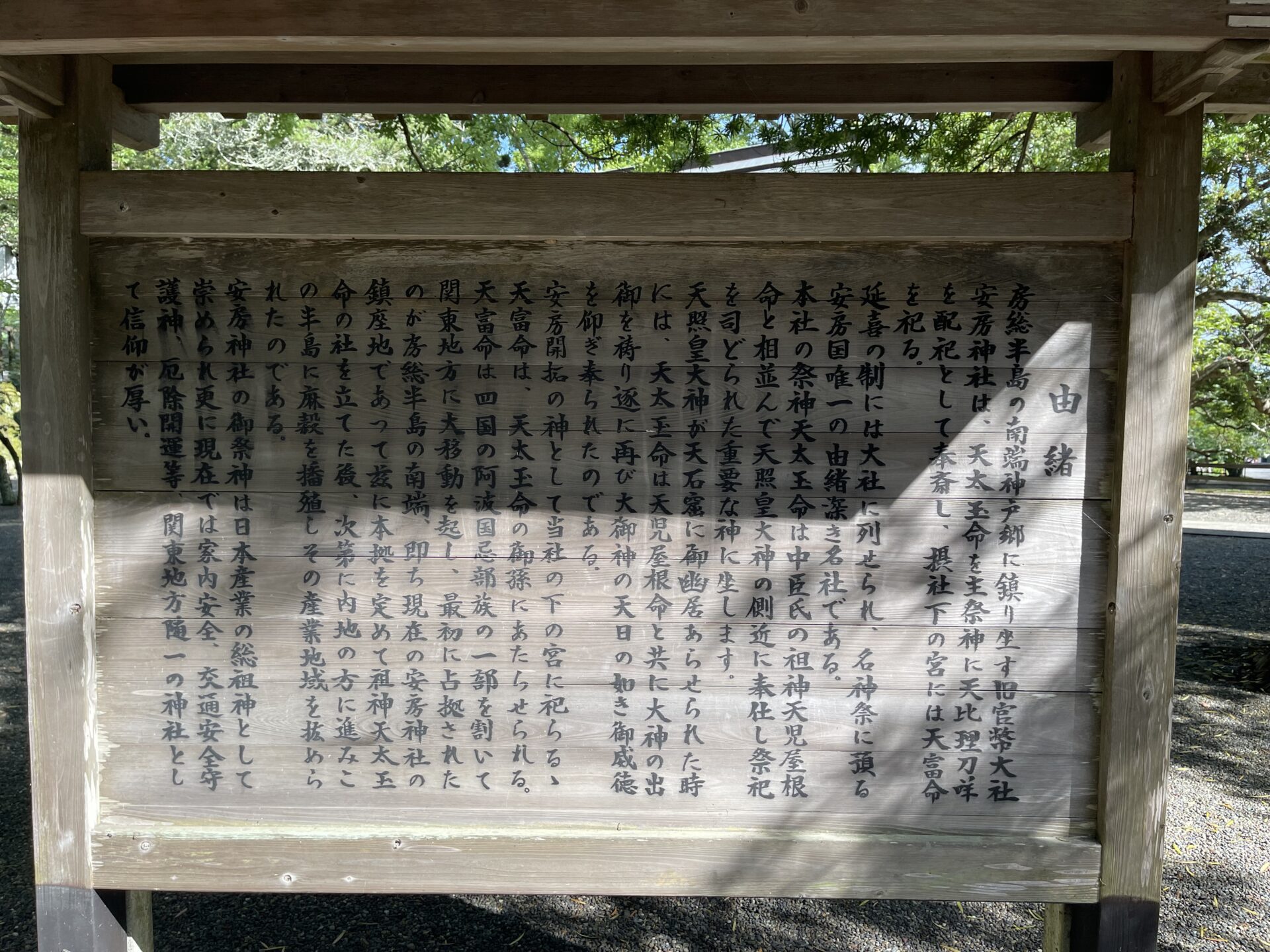

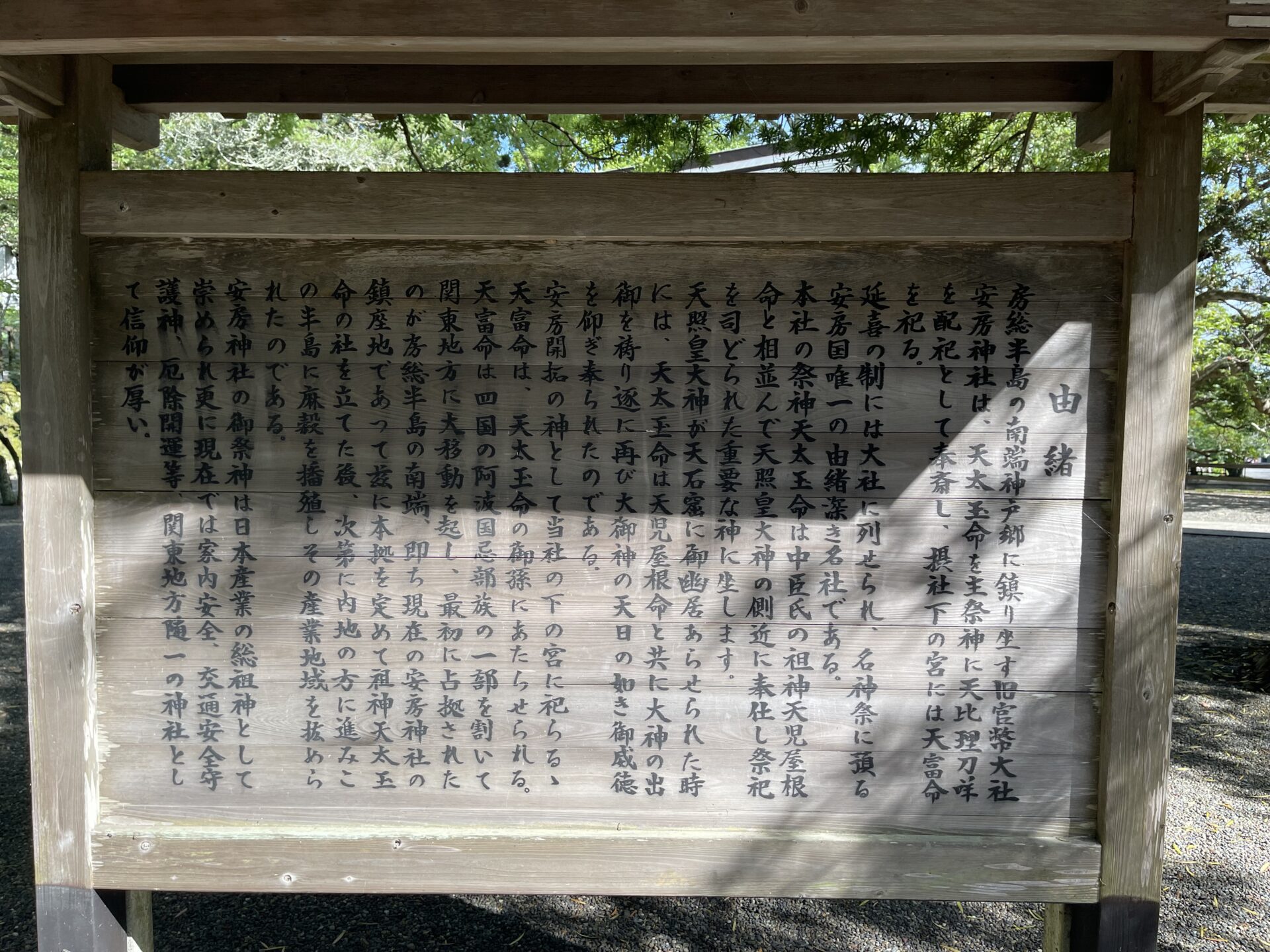

房総半島の南端神戸郷に鎮り坐す旧官幣大社安房神社は、天太玉命を主祭神に天比理刀咩を配祀として奉斎し、摂社下の宮には天富命を祀る。

延喜の制には大社に列せられ、名神祭に預る安房国唯一の由緒深き名社である。

本社の祭神天玉太命は中臣氏の祖神天児屋根命と相並んで天照皇大神の側近に奉仕し祭祀を司どられた重要な神に坐します。

天照皇大神が天石窟に御幽居あらせられた時には、天太玉命は天児屋根命と共に大神の出御を祷り遂に再び大御神の天日の如き御威徳を仰ぎ奉られたのである。

安房開拓の神として当社の下の宮に祀らるる天富命は、天太玉命の御孫にあたらせられる。

天富命は四国の阿波国忌部族の一部を割いて関東地方に大移動を起し、最初に占拠されたのが房総半島の南端、即ち現在の安房神社の鎮座地であって茲に本拠を定めて祖神天太玉命の社を立てた後、次第に内地の方に進みこの半島に麻穀を播殖しその産業地域を拡められたのである。

安房神社の御祭神は日本産業の総祖神として崇められ更に現在では家内安全、交通安全守護神、厄除開運等、関東地方随一の神社として信仰が厚い。

参拝順路

公共機関を利用してのアクセス

JR「館山」駅と公共バスを利用してアクセス経路を説明します。

実際行ってみると、バスの利用方法が非常に分かりづらかったり、Suica が使えなかったりと、かなり苦労しました。是非、参考にしてみてください。

駅から見える山並みにテンションが上がる。

改札を出たら、右側の海側に出たい心を抑え、左に曲がり地上に降りる

※JRバスですがSuica は使えない

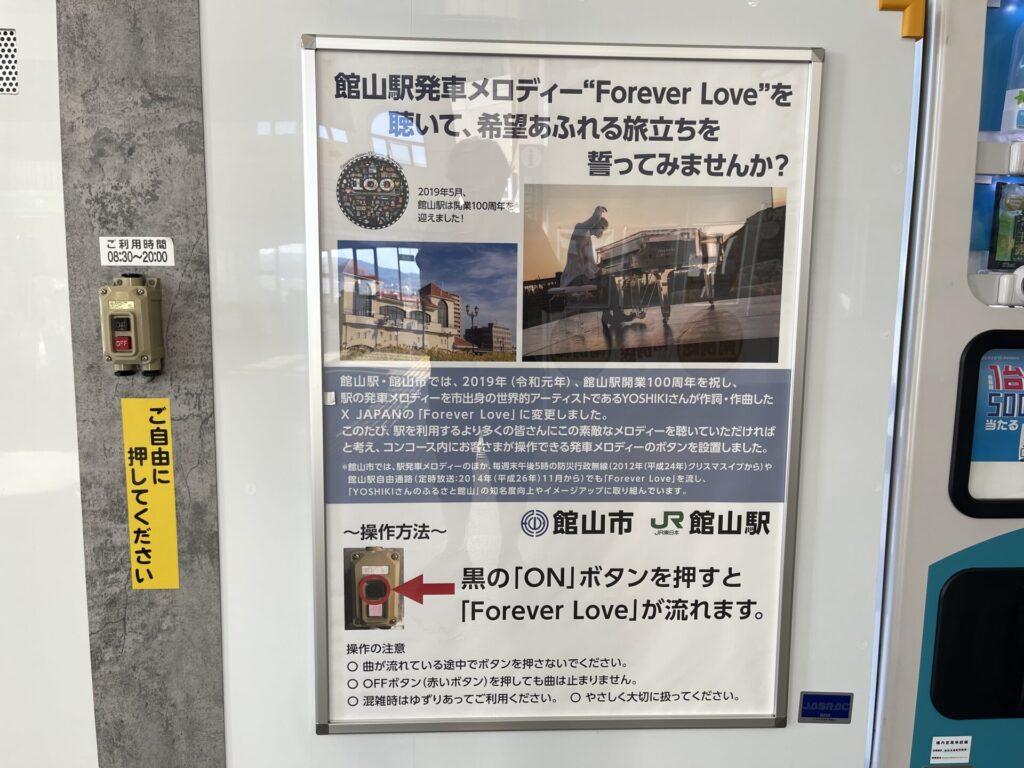

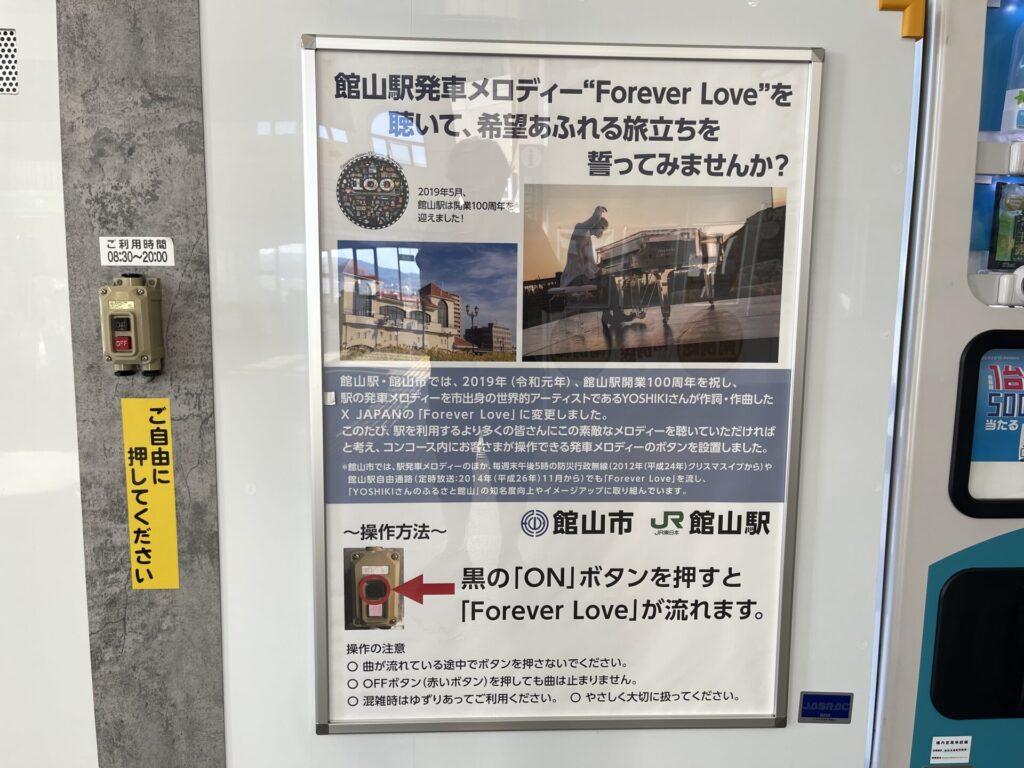

JR「館山」駅構内では、ボタンを押すことでX-Japan のForever Loveを聴くことができる。

電車のドアが閉まる際や、夕方を告げるメロディーも同曲が流れる。

詳細情報

| 社号 | 安房神社 |

| ご祭神 | 天太玉命(あめのふとだまのみこと)、天比理刀咩命(あめのひりとめのみこと)、忌部五部神、 天富命(あめのとみのみこと)、天忍日命(あめのおしひのみこと) |

| 境内社 | 厳島社、琴平社 |

| 住所 | 館山市大神宮589 |

| その他 | ■安房神社公式ホームページ http://www.awajinjya.org/ ■千葉県ホームページ:安房神社洞窟遺跡 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p411-037.html |

参考

安房神社の祠官岡嶋家に伝わる「安房齋部本系帳」によると『富山、本ノ名ハ天富山。即天富命窀穸(ちゅんせき)(埋葬した塚穴)之所。成務帝ノ時裔孫久豆美者、神靈ヲ安房ノ神社ニ遷ス』。と記され、また千光山清澄寺の寺伝には『神武天皇の御宇、此所に於て天富命を奉祀す。今本堂の紋章に三玉を用ふるは之が為なりとぞ。』と記されている。富山や清澄山のような安房での名山が天富命を祀った聖地として伝えられているのである。

P106

引率者であった天富命は、安房の斎部本系帳によると、「富山、本ノ名ハ天富山。即天富命窀穸之所。成務帝ノ時裔孫久豆美者、神霊ヲ安房ノ神社ニ遷ス。」と。

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『房総の古社』菱沼 勇、梅田 義彦 著 1975年

- 『日本の神々 神社と聖地 11 関東』谷川 健一 編 1984年

- 『館山市史』館山市史編纂委員会 編 1981年

https://dl.ndl.go.jp/pid/9642196 - 『安房国安房郡吾谷山鎮座安房坐神社旧記』1759年