千葉市若葉区谷当町(やとうちょう)の姨嶽神社(うばたけじんじゃ)の概要

姨嶽神社(うばたけじんじゃ)は、江戸時代中期の1776年(安永四年)創建、千葉市若葉区谷当町(やとうちょう)に鎮座する神社です。

明治期から終戦期まで村社に列格していました。

祭神

- 玉依姫命(たまよりひめのみこと)

- 大山咋命(おおやまくいのみこと)

- 大己貴命(おおなむちのみこと)

境内石碑を見ると、祭神は玉依姫命、1909年(明治42年)の合祀社に字台口(だいぐち)の日枝神社(大山咋命)と字西海道の子之神社(大己貴命)とあります。一方なぜか『名鑑』には玉依姫命の名が抜けています。

一般的に、大山咋命は山の神とされますが、『名鑑』の当社の項には「山の神、雷の神」とあります。若葉区周辺は、雷神を信仰する神社がいくつかあるようです。千葉市近隣の雷神信仰をテーマに探求するのも面白そうです。

姨嶽神社(うばたけじんじゃ)の名前の由来は?

変わった名前の姨嶽神社(うばたけじんじゃ)ですが、そもそも「姨」「姥」の違いが判りません。どちらも「おば」「うば」と読み、

- 「姨」は、乳母や叔母のこと

- 「姥」は、乳母や祖母のこと

のようです。

玉依姫は、甥っ子と結婚したことで有名です。天照大御神の子孫、鸕鶿草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)は、叔母であり育ての母である玉依姫と結婚し四人の子供をもうけました。その末っ子が神武天皇となります。

鸕鶿草葺不合尊の乳母であり叔母である玉依姫を祀るため、社名に「姨」を冠した、ということでしょうか?

ちなみに、上越市に同読の乳母嶽神社という社がありますが、関連は不明です。

参拝日記

森のなかの大変気持ちの良い神社です。

参詣路の右手は田園風景が広がり、森も適度に明るいため、「自然の中の安全な神社に参拝したい」という方にはかなりおすすめの神社です。

『千葉県神社名鑑』に「当社は氏子信仰の厚い社」とある通り、森の中にも関わらず、参詣路や社殿周辺は大変綺麗に清掃されています。

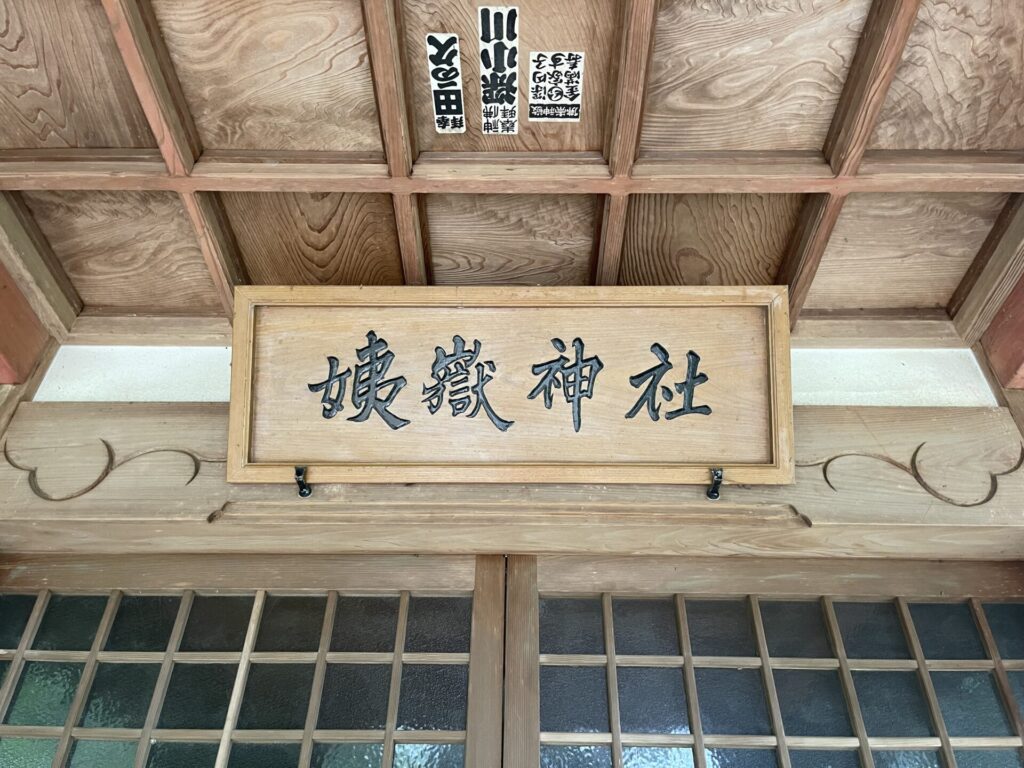

大変立派な社は、なかなか見ない外観で見応えがあります。入母屋造りに、独特の大きな向拝が設置、という様式でしょうか?

写真図鑑

社殿

鳥居

摂社、末社

狛犬

その他

少し気づきにくい。

参拝順路

詳細情報

| 社号 | 姨嶽神社 |

| ご祭神 | 玉依姫(たまよりひめ)、大山咋命(おおやまくいのみこと)、大己貴命(おおなむちのみこと) |

| 境内社 | |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 本殿の向き | |

| 住所 | 千葉市若葉区谷当町481-1 |

| その他 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

姨嶽神社(うばたけじんじゃ) 旧村社

祭神

大山咋命(おおやまくいのみこと)大己貴命(おおなむちのみこと)

由緒沿革

安永四年(一七七六)八月二〇日創建とある。御祭神大山咋命は山の神、雷の神とも称され天候支配の神、また大己貴命は大国主神であり、国土経営・農業開拓の神として崇敬されている。社殿周辺は田園地帯の静かな集落であり、氏子信仰の厚い社である。

(前略)

御祭神は、神武天皇の御母、玉依姫命(たまよりひめのみこと)であり、子育ての神として崇敬されている。

明治四十二年(一九〇九)九月二十九日、字台口(だいぐち)にあった日枝(ひえ)神社(大山咋命・おおやまくいのみこと)と、字西海道の子之神社(大己貴命・おおなむちのみこと)を合祀した。

(後略)

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年