匝瑳市生尾の老尾神社(おいおじんじゃ)

概要

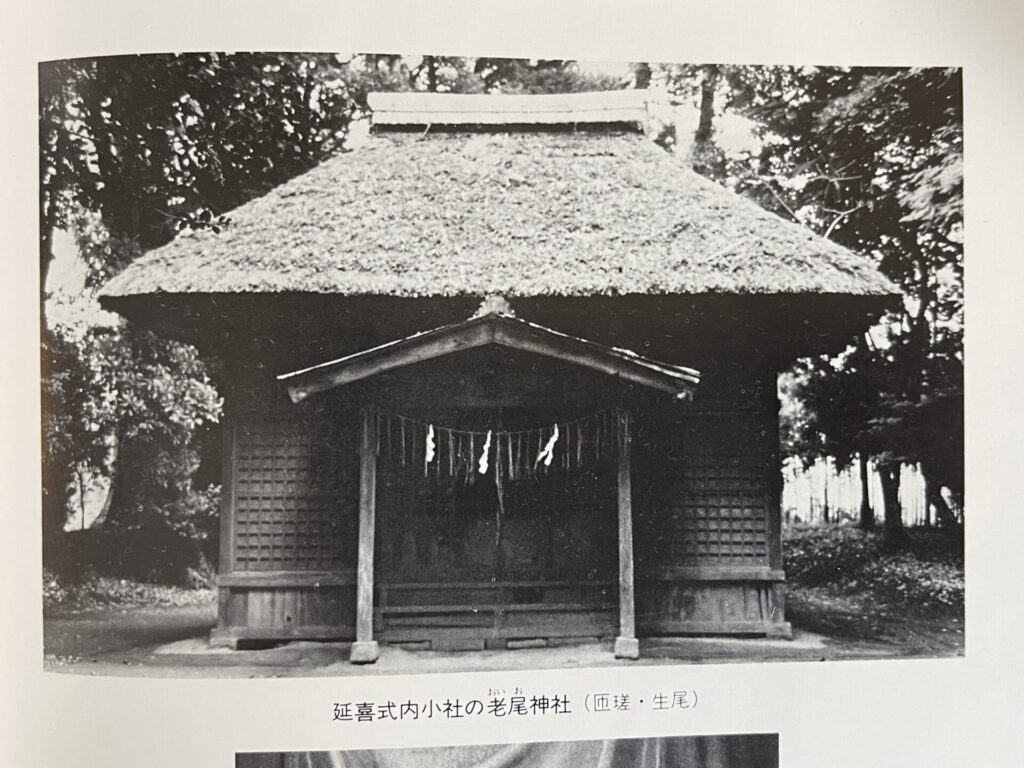

老尾神社(おいおじんじゃ)は、1,100年以上前から匝瑳市(そうさし)生尾(おいお)に鎮座し、平安時代には『延喜式』下総十一座の式内社として匝瑳郡十八郷の鎮守を務めた大変由緒ある神社です。古くは匝瑳名神、匝瑳大神と呼ばれていました。創立を、崇神7年(=紀元前91年?)とする文献もあります。

平安期、下総11群で最も大きかったのが、県北東部にあった匝瑳郡(そうさぐん)です。そしてその中心地が、現在の匝瑳市生尾地区の老尾神社であったと考えられています。

祭神は、物部小事(もののべのおごと)、朝彦命(阿佐比古命、あさひこのみこと)、磐筒男命(いわづつおのみこと)、磐筒女命(いわづつめのみこと)、國常立命(くにのとこたちのみこと)です。

大中臣鎮宅を祖とする大中臣匝瑳氏(老尾神社神職系匝瑳氏)が生尾村に居住し、明治四年まで、その主流が代々神職を勤めてきました。

参拝日記

式内社ということで、少し身構えて「八日市場」駅を降りたのですが、駅前の観光案内所で貰えるパンフレットを見て肩透かし。『匝瑳市 八社参り 短路』『同 長路』の2種類があり、どちらも駅周辺の神社を紹介する大変素晴らしいものなのですが、ない…、どちらにも「老尾神社」の文字が見当たりません。

気を取り直し、同社まで1.4km ほどの距離を、途中の辨才天、浅間神社、天満宮を参拝しながら目指します。三社とも、景色や地形、社殿、鳥居など、どれも個性的で大変面白く、歴史と地元民の愛が感じられる「当たり」の神社でした。

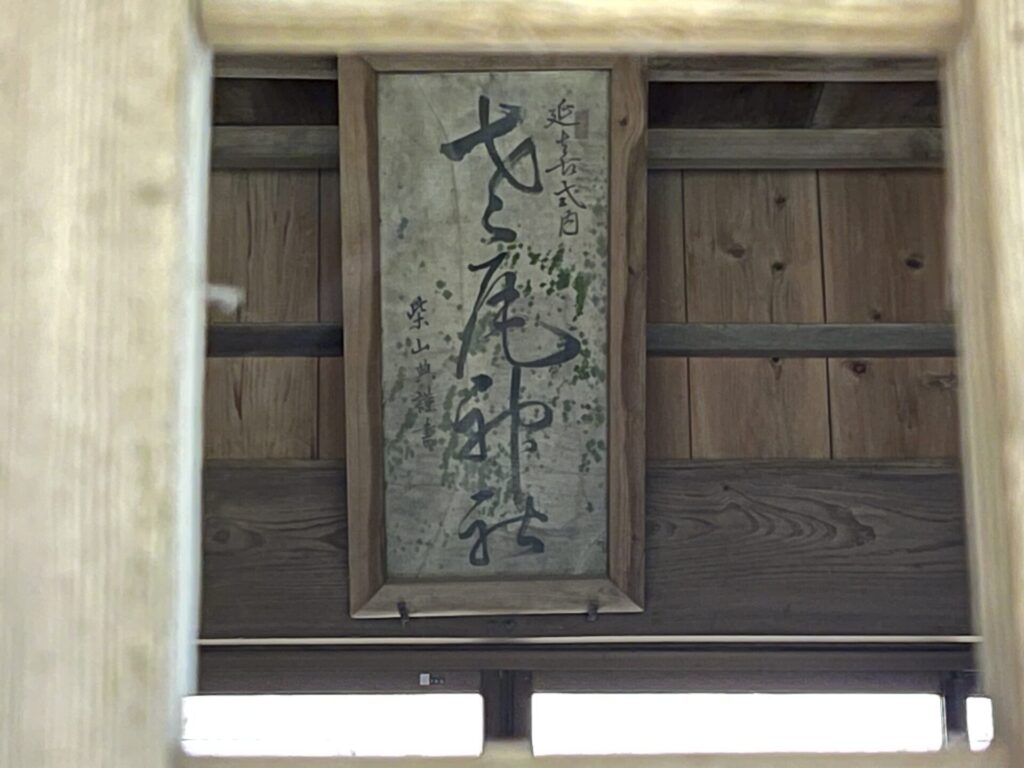

そこからさらに高台を目指し、老尾神社の鎮守の杜に到着。社名を銘打つ石柱と説明書きがあるものの、鳥居がないため車で来られた方は通り過ぎてしまいそう。「同名の違う神社かな…?」と思いましたが、説明書きに「式内社老尾神社」とあるのでここで間違いないようです。

見ているだけで楽しい大きな池の辨才天

石柱と看板が目印

ひと気のない森の中、無造作に屹立する鳥居という人工物、これをくぐり両脇のたくさんの小祠を横目に、剥き出しの硬い土を踏みながら、正面の拝殿を目指し70m ほど歩くと社殿に到着します。

特段大きくも小さくもない社殿は、社殿・拝殿ともに詫びた風情を醸し出しており、特に本殿の木肌が時代を感じさせます。周囲の落ち葉が綺麗に掃かれていたりと、地元の方に大事にされていることがわかります。個人的に、この手の「印旛周辺の台地によくある感じ」の神社は大好物です。本殿右側の横壁が壊れかけ、脇障子が無くなっていたのですが、賽銭箱もお金を入れる穴も見当たらなかったため、唯一の貢献もできませんでした。

境内の左奥には、匝瑳市指定 天然記念物「老尾神社大杉」が生えています。大きすぎて、漁船の目標になっていたという面白エピソードがあるそうです。

祭神

祭神は、古代、匝瑳国を拓いた将軍 物部小事(もののべのおごと)と、経津主大神の親神の磐筒男命・磐筒女命、大神の子神の朝彦命などです。

出展によって以下のように祭神が異なります。気楽に考えましょう。

| 朝彦命(阿佐比古命、あさひこのみこと) 磐筒男命(いわづつおのみこと) 磐筒女命(いわづつめのみこと) 國常立命(くにのとこたちのみこと) | 出展『千葉県神社名鑑』『匝瑳群誌』 |

|---|---|

| 物部小事(もののべのおごと) | 出展『神祇志料』『日本地理志料』『大日本地名辞書』 『神社覈録』(じんじゃかくろく)など |

| 國常立命 朝彦ノ命(別名 苗加(ナヘマス)ノ命) | 出展『下総国旧事考』 |

物部小事(もののべのおごと)

5世紀末から6世紀にかけて実在した将軍で、その武功からこの地に匝瑳国を建てることを許されました。小事の子孫が、物部系の匝瑳氏(物部匝瑳氏)です。

磐筒男命(いわづつおのみこと)・磐筒女命(いわづつめのみこと)・朝彦命(阿佐比古命、あさひこのみこと、別名 苗加命(なえますのみこと))

磐筒男命/磐筒女命の夫婦神の御子が経津主大神で、その御子が朝彦命です。

「香取神社」の祭神が経津主大神、その境内社「匝瑳神社」の祭神が磐筒男命・磐筒女命で、匝瑳神社の造り替えは長い間匝瑳郡の役だったそうです。

まとめると、香取では経津主大神を祀り、匝瑳ではその親および子神を祀っているような雰囲気です。

| 続柄 | 神名 | 祀っている神社 |

|---|---|---|

| 祖父・ 祖母 | 磐筒男命・ 磐筒女命 | 老尾神社、 匝瑳神社 |

| 親 | 経津主大神 | 香取神社 |

| 子 | 朝彦命 | 老尾神社 |

創建・祭神に関する参考情報

崇神天皇の御世七年十一月に神田を授けられ祭祀が始まったという記述があります。崇神7年は紀元前91年となります。

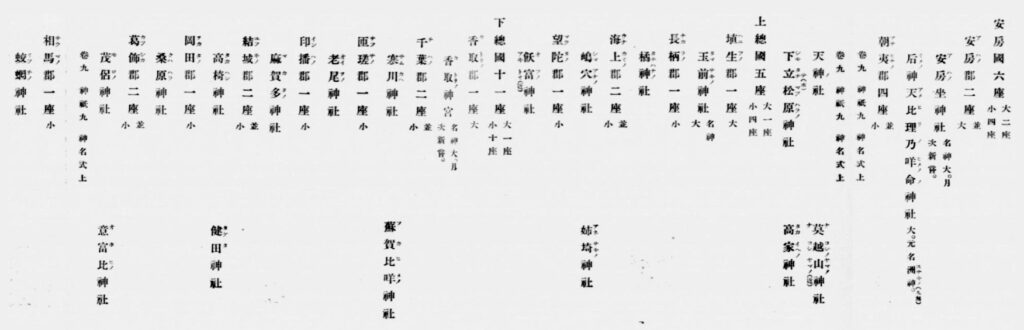

平安時代に作られた『延喜式』の下総国11座に数えられる式内社で、そこから換算すると少なくとも1,100年以上の歴史があることになります。

崇神天皇之大御世七年十一月神田ヲ授ケ奉リ祭祀之則是ヨリ定リシトナり(明治十年迄一千九百六十八年)猶

下総國十一座 小十座 匝瑳群一座 小 老尾神社

旧郷社

祭神

阿佐比古命(あさひこのみこと)磐筒男命(いわづつおのみこと)磐筒女命(いわづつめのみこと)國常立命(くにのとこたちのみこと)

由緒沿革

延喜帝の時、香取神宮と共に式内に列せられる。往古より正郡の一座で、海上・亜送二郡の総社であるとの御状を拝したという。

平安時代の「延喜式」に、香取神宮などに次いで小社【老尾神社】として記載されている。

現在の境内地については、江戸時代の「下総名所図絵」に絵図として見られ、「延喜式」から続く神社であると由来が書かれている。

匝瑳郡として式内社は一社であり、後には匝瑳郡の総鎮守となった記録もあり、歴史的に重要なものである。

守護する地域の変遷 ~匝瑳郡十八郷から20戸に~

老尾神社の守護する地域の広さ・氏子数は、

- 匝瑳郡の匝瑳南条・匝瑳北条への分割。前者は紀伊熊野神社の荘園に

- 信仰の厚かった千葉氏の滅亡

- 匝瑳郡十八郷のうち、八郷が香取郡に、二郷が海上群に編入

- 近代社格制度の廃止

という情勢の変化を受けてか、激しく変動してようです。匝瑳郡全域十八郷の鎮守から、一時期は老尾村20戸の鎮守になったこともあるようです。同社すぐ近くの熊野神社と合わせて表にしました。

| 年代 | 老尾神社 | 熊野神社 |

|---|---|---|

| 927年 | 匝瑳郡【式内社】 氏子:匝瑳郡全域か | |

| 平安末期 | 匝瑳郡が匝瑳南条と匝瑳北条に分割 現在の匝瑳市を含む匝瑳南条は紀伊の熊野神社の荘園に | |

| 1200年頃~1500年頃 | 匝瑳南条庄12郷の総鎮守 | |

| 1300年代後半~ | 千葉氏が代々社領を寄進 | |

| 1590年? | 千葉氏滅亡に及び社領を失う | |

| 江戸初期 | 郡の再編成に伴い群域が縮小 匝瑳群の東部は海上郡、北部は香取郡に | |

| 江戸時代 | 宮本村の鎮守 | |

| 江戸末期~明治初頭 | 老尾村の鎮守 氏子:20戸ほど | |

| 1873年 | 【郷社】匝瑳郡内68カ村の総鎮守 氏子:老尾村18戸、八日市場村536戸 | |

| 1912年 | 【村社】 | |

| 1946年 | 近代社格制度廃止 | |

| 1975年 | 氏子:70戸ほど | |

| 1987年 | 氏子:50戸 | 氏子:30戸 |

神社写真

社殿

拝殿正面か?

屋根より下は現在とほとんど変わらない?

鳥居

境内社、石祠

境内にたくさんの小祠、石祠が置かれています。

子安大明神(1801年)、阿夫利神(1780年)、浅間社(1803年)、道祖神 二基、石尊宮(1848年)、疱瘡神(1830年)、天神宮(1847年)、六地蔵(1635年)、光明真言塔(1687年)、庚申塔(1740、1860年)、大乗妙典六十六部廻国塔

匝瑳市指定文化財

匝瑳市指定文化財に同社関連のものが実に3つも登録されています。

- 匝瑳市指定文化財 有形文化財 考古資料「老尾神社板碑」

- 匝瑳市指定文化財 記念物 天然記念物「老尾神社大杉」

- 匝瑳市指定文化財 記念物 史跡「式内社老尾神社」

匝瑳市指定文化財 記念物 天然記念物「老尾神社大杉」

境内の左奥、道路沿いに、ご神木の巨大な杉が生えています。あまりにも大きすぎて、見上げてもてっぺんまで見えません。匝瑳市指定の天然記念物で、幹周は680cm(環境省 2000年6月27日)もあるそうです。

『房総の古社』(1975年)に、「いまでも海上を通る漁船の目標になっているとのことである」と大変興味深い記述があります。船上から見るとどんな風に見えるのでしょうか。

参拝順路

おまけ:八日市場配水場

詳細情報

| 社号 | 老尾神社 |

| ご祭神 | |

| 境内社 | |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 住所 | 匝瑳市生尾75 |

| Web サイト | ■匝瑳市HP 匝瑳探訪11 幻の年中行事 https://www.city.sosa.lg.jp/data/doc/1554717629_doc_8_0.pdf ■匝瑳市HP 匝瑳探訪77 老尾を歩く https://www.city.sosa.lg.jp/data/doc/1554710658_doc_8_0.pdf ■匝瑳市HP 指定・登録文化財一覧表 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000915.html ■ちば観光ナビ https://maruchiba.jp/spot/detail_10224.html |

参考

上記のWeb サイトのほかに下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『明治神社誌料 上巻』明治神社誌料編纂所 編 1912年

- 『八日市場市史』八日市場市史編さん委員会 編 1987年

- 『房総の古社』菱沼 勇、梅田 義彦 著 1975年

- 『房総の杜』千葉県神社庁房総の杜編纂委員会 著 2005年

- 環境省 巨樹・巨木林データベース