匝瑳市八日市場ホの葦茅神社(あしがやじんじゃ)の概要

葦茅神社(あしがやじんじゃ、葦萱神社)は、創建年不詳、匝瑳市八日市場ホに鎮座する神社です。

米倉村の鎮守で、神仏分離前までは「大宮大六天」と称し(別当は成就院)、明治元年に「葦茅神社」に改称、明治期から終戦期まで村社に列格していました。

祭神

祭神として次の神様が祀られています。

- 高皇産霊神(たかみむすびのかみ)

- 宇麻志葦芽彦舅神(うましあしかびひこじのかみ)

可美葦牙彦舅尊(『日本書紀』)は、造化三神(天之御中主神他二柱)の次に生まれた、日本で最も古い神様の一柱です。

【牙】は「きば」のほかに「かび」とも読み、この場合は「植物の芽」を意味します。

獏鼻がかわいい!!

獏鼻(象鼻)が房総神社界隈トップレベルに可愛いです。

獏鼻と獅子鼻で、口の開ける(阿形)・閉じる(吽形)が逆になっています。獅子鼻の表情も黒目が大きく面白い顔をしています。

当社参拝の際は、是非チェックしてみてください。

社名

当社、葦茅神社(あしがやじんじゃ)の名称の来歴は不明ですが、上述の神様の名前をいただき改称後、いつしか、

漢字:葦牙→葦芽→葦茅

読み:あしかび→あしかや

のように漢字と読みが変化し現在にいたるのでしょうか。

実際、香取周辺に下記のような神社があります。当社を含め表にしてみました。

| 社名 | 住所 | その他 |

|---|---|---|

| 葦芽神社 (あしかびじんじゃ) | 香取郡東庄町笹川2011 | 旧社名は「大六天王宮」 |

| 葦芽神社 (あしかやじんじゃ) | 香取市山川1 | 山川芦芽神社とも表記 |

| 葦茅神社 (あしがやじんじゃ) (当社) | 匝瑳市八日市場ホ3256 | 旧社名は「大宮大六天」 |

当社と東庄町の葦芽神社は、旧社名も似ているため関連性が伺えます。

創建から現在までの流れ

時系列にまとめてみましたが、『千葉県神社名鑑』と『八日市場市史』に若干の差異があるようです。

- 年代不詳、米倉郷草創の際、高皇産霊神・宇麻志葦芽彦舅神を奉祀

- 810年(弘仁元年)、新殿を造営(高皇霊神を勧請?)、鎮守とする

- 1534年(天文三年)、現在地に移転?

- 1736年(元文元年)、遷座?

- 1868年(明治元年)、「大宮大六天」から「葦茅神社」に改称

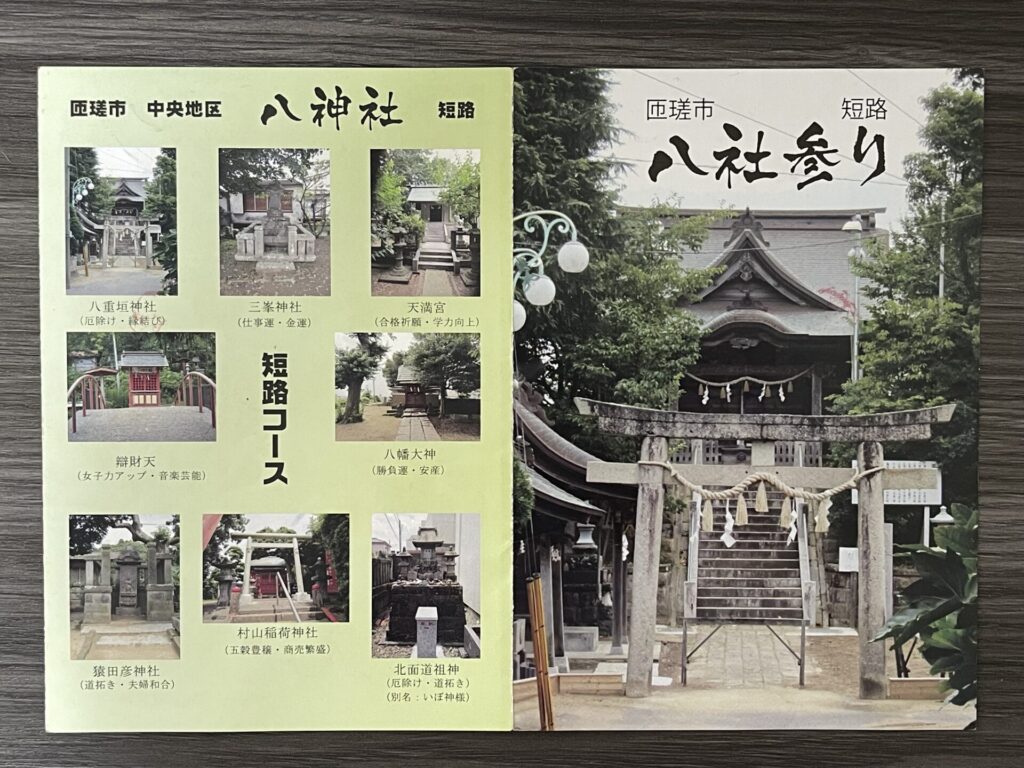

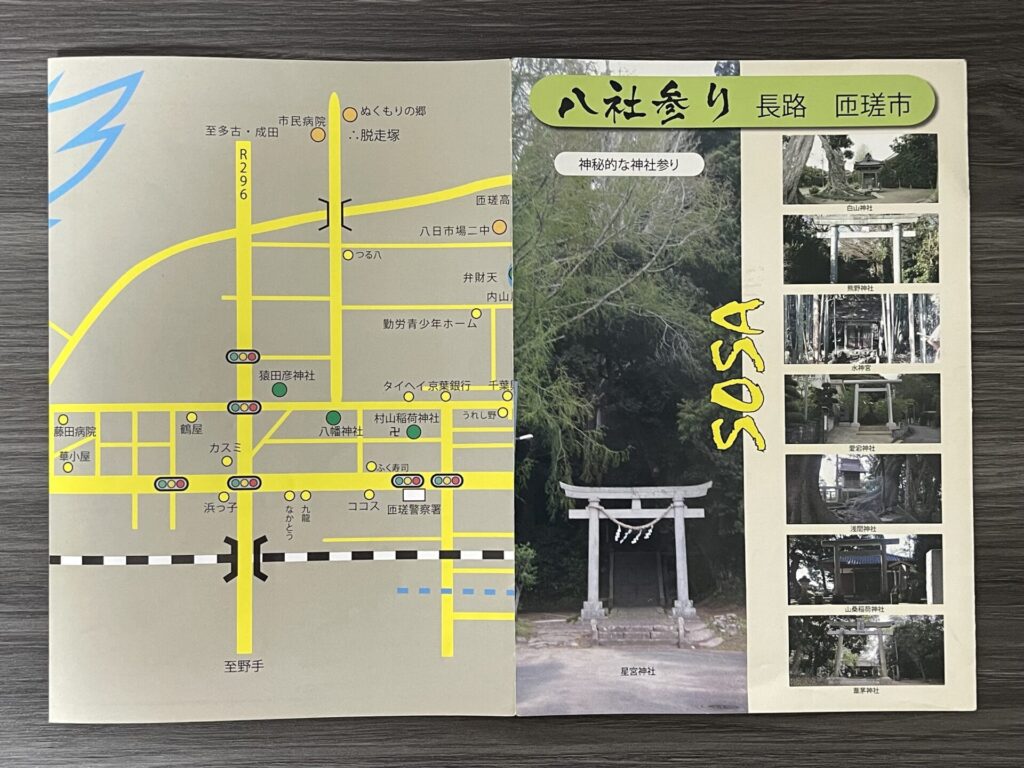

「八日市場八社参り 長路コース」の判子

八社参り長路コースの判子は手水に掛けられています。

八社参りのスタンプラリーについては下記をご覧ください。

創建・祭神に関する参考情報

葦芽紳社 旧村社

祭神

高皇産霊神(たかみむすびのかみ)宇麻志葦芽彦舅神(うましあしかびひこじのかみ)

由緒沿革

米倉郷草創の際、開闢の祖神高皇産霊神・宇麻志葦芽彦舅神を奉祀し嵯峨天皇の弘仁元年三月二三日に新殿を造営、五穀豊穣・郷土繁栄を祈り鎮守とした。たまたま新道松山郷に通じ神前を乗打して落馬するもの多く、神威を畏み新たに赤幡の現在地に社殿を造営、元文元年―二月遷座し現在に至る。

第三編 寺社編 一 中央区地

葦芽神社

米倉字赤幡(ホの三二六五番地)にある。『匝瑳郡誌』に「祭神は高皇霊神、嵯峨天皇弘仁元年三月二十三日勧請、大宮大六天と号し、明治元年十二月五日、葦茅神社と改称す」とある。もと字善道地にあったというが、天文三年(一五三四)現在地に移ったという。

(後略)

写真図鑑

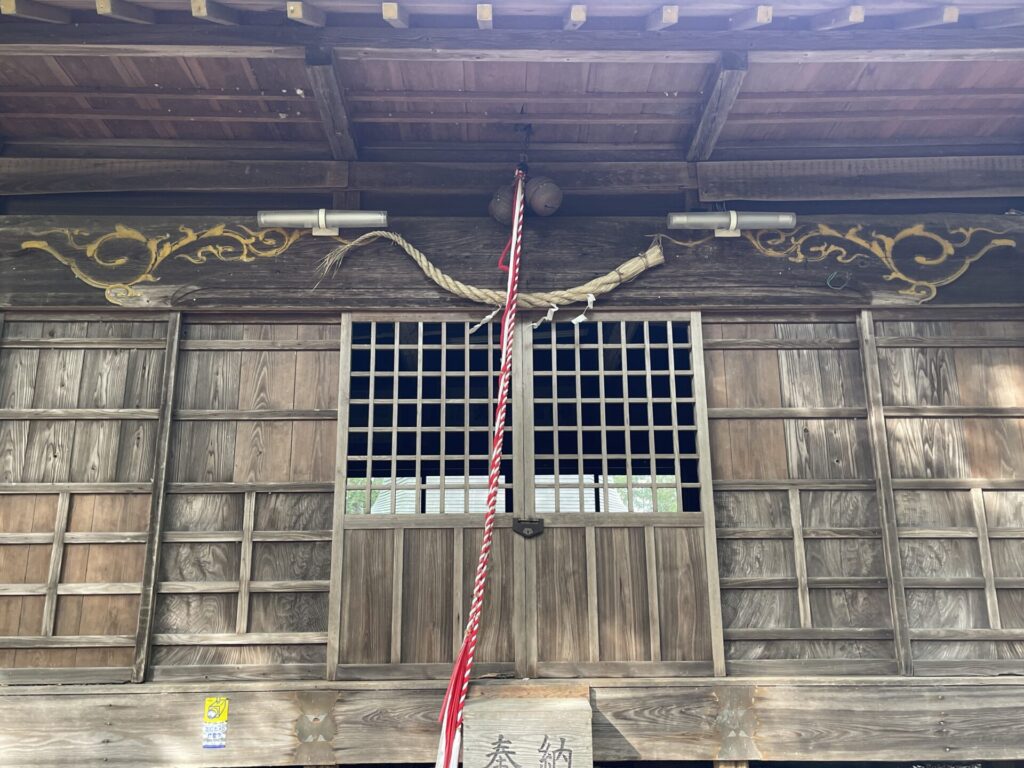

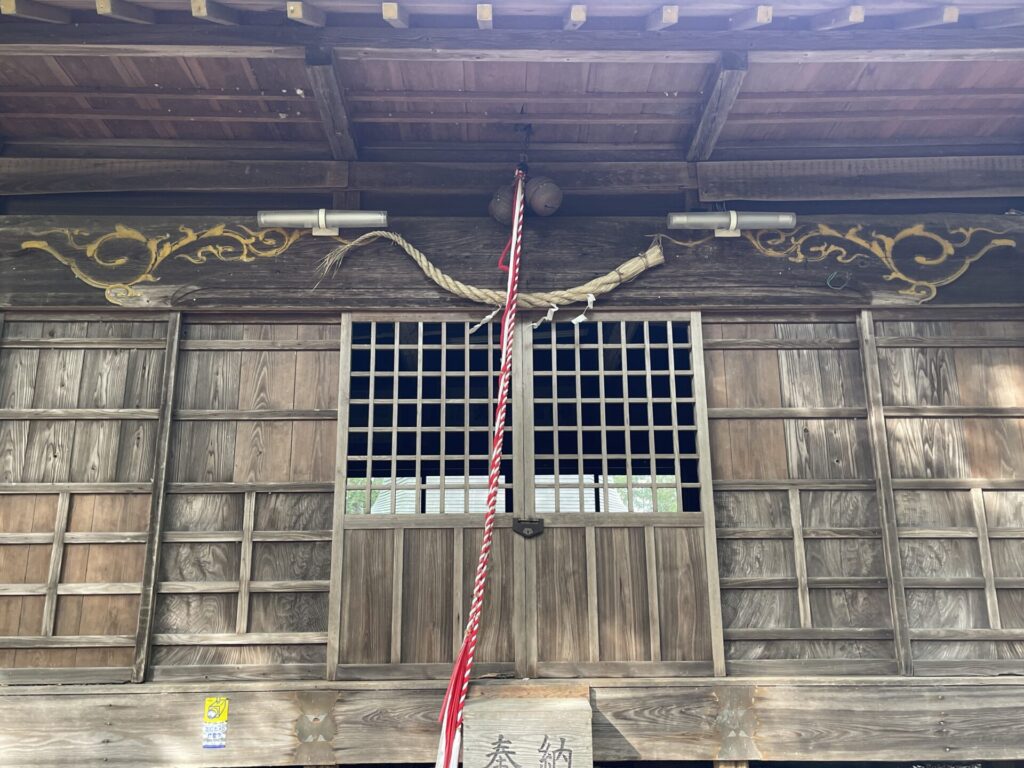

社殿

本殿

本殿の彫刻

鳥居

小祠、石碑等

手水舎

参拝順路

基本情報

| 社号 | 葦茅神社(葦萱神社) |

| ご祭神 | 高皇産霊神(たかみむすびのかみ)、宇麻志葦芽彦舅神(うましあしかびひこじのかみ) |

| 境内社 | |

| 住所 | 匝瑳市八日市場ホ3256 |

| その他 |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『八日市場市史』八日市場市史編さん委員会 編 1987年