印旛郡酒々井町上岩橋の大鷲神社の概要

大鷲神社は、創建年不詳、印旛郡酒々井町上岩橋の「上岩橋大鷲神社古墳」の上に鎮座する神社です。

1912年(大正元年)、大杉神社・水神社を合祀、境内社として祀られているようです。

祭神

- 天日鷲命(あめのひわしのみこと)…麻等を栽培する房総開拓者の祖神

- 浦部波能売命…弥都波能売(みずはのめ)か?

- 直日命(なおびのみこと)…伊邪那岐より産まれた、災厄を正す神

天日鷲命が稲作りを伝えた?

『千葉県神社名鑑』の当社の項に、「天日鷲命」は、

- 麻や稲を作り農業を盛んにした

- 農業の神様、航行及び水害除けの神様として祀られる

とあります。忌部氏が米作り(水田稲作り、弥生化)を広めたというのは、当社のほかに君津市戸崎の「富崎神社」でも見られる、大変貴重な伝承です。

また、命が「航行・水害除け」の神様として祀られるのは、当社独自のように思われます(調査中)。

合祀社

- 大杉神社

- 水神社

- 愛宕神社

上岩橋大鷲神社古墳と石枕

「京成酒々井」駅から北へ600m、印旛沼と南の丘陵地帯の狭間に、小さな小さな小山がポツンとあります。これが上岩橋大鷲神社古墳で、大きさは30m、未調査の円墳で、当社はこの上に鎮座しています。

当古墳からは、被葬者の頭部を固定する石製の枕「石枕」や埴輪が出土しています。

古墳時代中期(4世紀後半~5世紀末ごろ)の香取の海(霞ヶ浦から印旛沼を含む内海)周辺は、「常総型」文化圏という共通の文化エリアに属し、各地から石枕が出土しています。当古墳出土の石枕の石材は、茨城県周辺から水運で運ばれてきたもので、古墳時代の広範囲な人の往来にロマンを感じます。

被葬者は、忌部氏や「天日鷲命」に関わりのある人物でしょうか? わくわくしますね。

写真図鑑

上岩橋大鷲神社古墳の外観

西側(県道137号線側)沿いから、反時計回りに回ってみました。

社殿

狛犬が向かい合っている

狛犬が向かい合っている

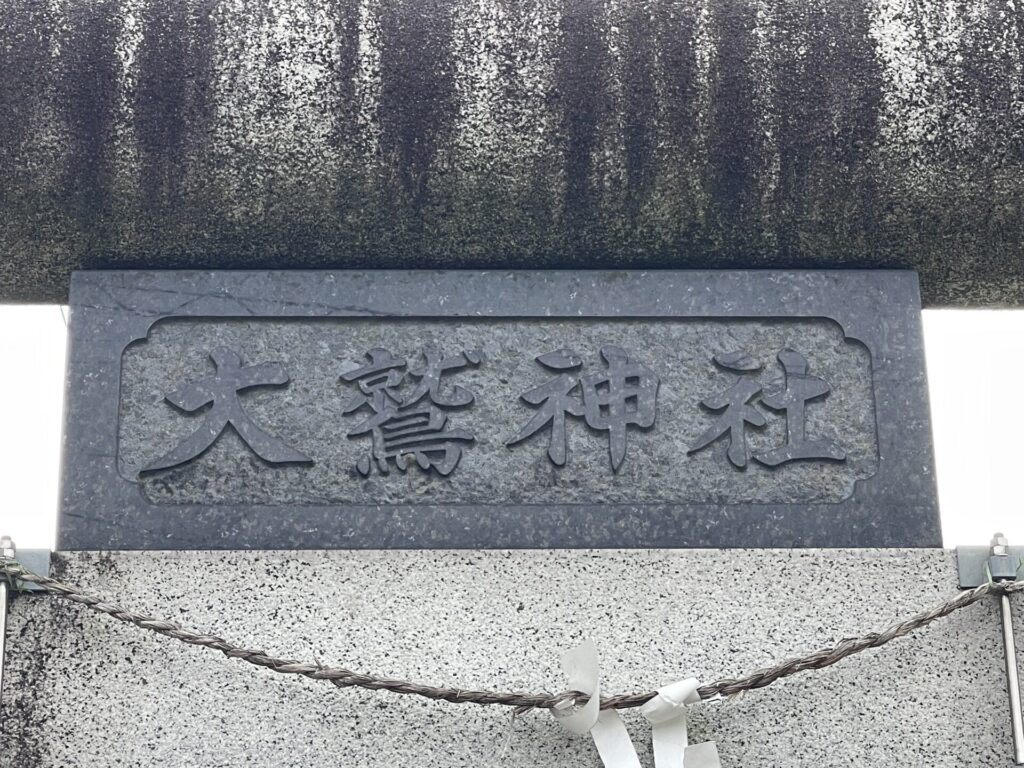

鳥居

横書きはかなり珍しい

扁額の裏側には「氏子安全」とある

狛犬

拝殿前の狛犬がお互い見つめ合っています。このような配置はかなり珍しいかと思います。

二体とも、口元の「ω」部分が大きく親しみを持てる顔をしています。

常夜灯

古墳の麓の常夜灯

右:今にも朽ちそうな文政の常夜灯

古墳の上の常夜灯

境内社、小祠等

『千葉県神社名鑑』に、境内社として大杉神社・水神社が祀られているとありますが、大杉神社の石祠がどれか分かりません。

「水神社」は、いずれも小規模ながら、水難除けの神様として印旛周辺でかなり多く祀られています。近場では「京成酒々井」駅 南側に小さいながらかなり立派な「中川水神社」が鎮座しています。

古墳の下の境内社、小祠等

古墳の上の境内社、小祠等

手水舎、社務所

境内風景

古墳の上から西側を眺めた風景です。対岸の平賀の台地と順天堂大のキャンパスが見えます。

参拝順路

基本情報

| 社号 | 大鷲神社 |

| ご祭神 | 天日鷲命、浦部波能売命、直日命 |

| 境内社 | |

| 住所 | 印旛郡酒々井町上岩橋265 |

| その他 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

大鷲神社(上岩橋)

祭神

天日鷲命・浦部波能売命・直日命

合祀社

大杉神社・水神社・愛宕神社

大鷲神社

祭神

天日鷲命(あめのひわしのみこと)

境内神社

大杉神社・水神社

由緒沿革

神武天皇の御代に沃土を求めて太玉命の御孫天富命が四国の阿波の国から天日鷲命を率いて東国にお出でになり、麻・木棉を播植して産業を奨励された。天日鷲命は阿波の国から船の司として、天富命に従ってお出でになり、総の国に定住されてからは、麻や稲を作られて農業を盛んにされて、農業の神様、航行及び水害除けの神様として祀られるようになった。大正元年一一月、同所無格社大杉神社・無格社水神社を合祀する。

大鷲神社

所在地 上岩橋村字大鷲

祭神 天日鷲命

Webサイト

- 千葉県印旛郡酒々井町 史跡墨古沢遺跡保存活用計画書

https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2018032200037/file_contents/hozonkatsuyoukeikaku.pdf - 全国文化財検索 上岩橋大鷲神社古墳

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『千葉県印旛郡誌』印旛郡 編 1913年

- 『酒々井町史 通史編』酒々井町史編さん委員会 編 1987年