佐倉市城の九頭龍宮の概要

九頭龍宮は、1776年(安永五年)に創建、九頭龍大神を祭神として祀る、佐倉市城に鎮座する神社です。「九頭龍権現」と呼ばれていました。

大きな樹木がいくつも生えた立派な神社ですが、なぜか『千葉県神社名鑑』に記載がありません。境内の石祠が無ければ、当社の由緒は永遠に失われていたと思うと、ゾッとします。

『根郷風土記』に、当社のなかなか面白い逸話が書いてあったので、該当箇所を抜粋させていただきました。

水の神・歯の神・荒神

戸隠神社境内の本社の九頭竜権現は、五穀豊穣の神とされています。

当社も、農耕に必要な「水の神」として崇められていましたが、一方、「荒神様」として恐れられてもいたそうです(詳細は後述)。昼なお暗いほど荒れ果ててしまった境内を、昭和十三年に樹々を伐採、現在のような明るい風通しの良い神社となったそうです。

その後、ボタ餅をあげて参拝すると歯痛が治る「歯の神」として有名になり、参拝者が多かった時期があるそうです。

創建・祭神に関する参考情報

『千葉県神社名鑑』に記載はありません。

御祭神 九頭龍大神

当社は城区の鎮守で、九頭龍権現とも呼ばれ農耕に必要な水の神、あるいは歯の神として崇められたと伝えられ、例大祭は九月九日に行っています。(近年は直前の日曜日です)

創建については、境内の石陣に「安永五年(一七七六 )二月十五日に九頭龍宮一社を造立し、普門院(六崎)の住職玄海が別当として治社の管理に当たった」旨が刻まれています。

現社殿は旧社殿(昭和十四年建立)の老朽化に伴い建て替え平成二十七年二月十五日に正遷座祭を行いました。

P119

城区の年中行事

一月(中略)

十五日<小豆粥> 小豆とお餅でかゆを作り、柳の枝の箸の先へそのかゆを着けて次の神々に供える。氏神・大六天・子安・道祖神・薬師・九頭竜・神棚・留守居松。(中略)

二月(中略)

十五日<おびしゃ> 浅間神社・九頭竜権現・お鷲様・弁天様の四社祭で、一月の麻賀多おびしゃと同じ要領で各社に出向いて的を射る儀式を行い味噌汁・甘酒を作り酒宴をひらく。現在は的を射る儀式を行ない味噌汁・甘酒を作り酒宴をひらく。現在は一月に公会堂で麻賀多おびしゃの時に一所に行っている。(後略)

P125

九頭竜神社(権現)

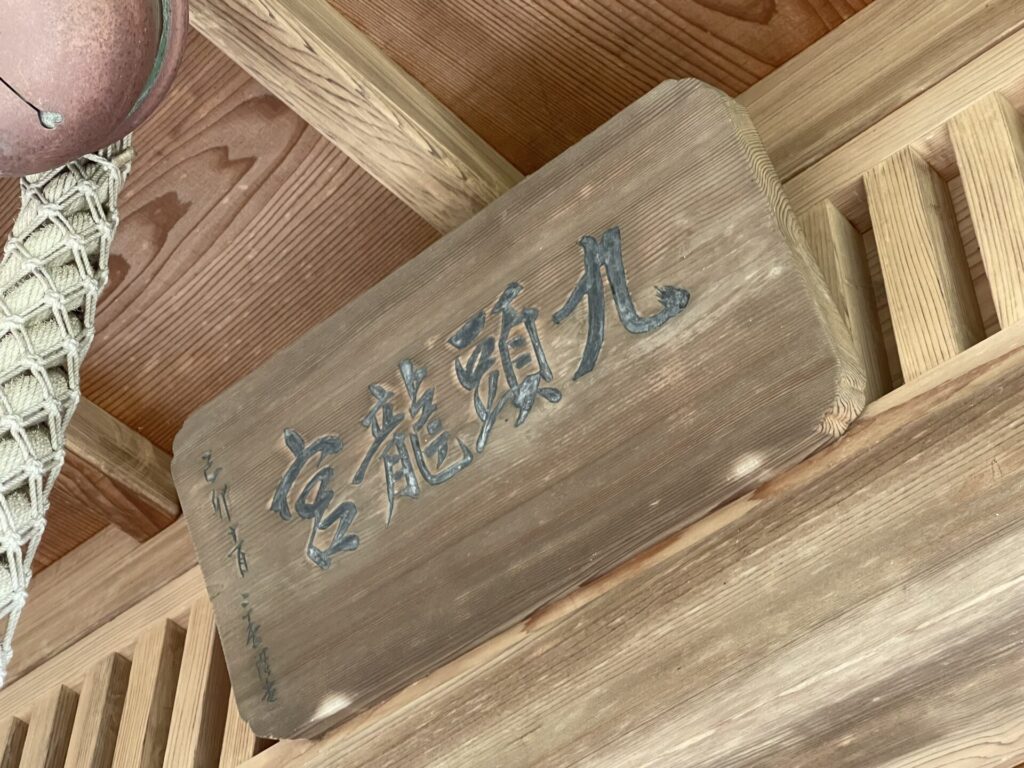

宇台にあり、「九頭竜宮」の額が掲げてある。社前の右に前幅三八糎、横幅二九糎の御手洗があり、天保十二年(一八四一)十二月に池田五右衛が奉納したことが刻まれている。九頭竜権現は、長野県長野市の戸隠山に鎮座する天手力雄命を祭った戸隠神社の境内に本社があり、神体は八岐大蛇と同じような九頭一胴九尾の大蛇で、尾を富山県の方に向けていると言われ、五穀豊穣の神である。祭礼は九月九日に行なわれている。

ところが、ここに祀る九頭竜は荒神様とも言われ、ある村人が境内の木を盗伐し、その金で物を買い食べたところ悪病にかかり七年もの長悪いをしたとか、ご神木に触れた新車の馬車がこわれ足の骨を折った人もあると言われる。またホーの木の実を取りに行き、木の上の大きな蛇を見て死ぬほど気を病んだ人もあったと言う。そんな関係で境内の草木、枯枝にも手を触れる者がいなくなったので、いつの間にか境内は昼なを暗いほどに荒れてしまったが、昭和十三年に木を伐採し神社を建て替えたので明るくなり歯の神様と言って歯痛の時ボタ餅をあげて参拝すると直ると言われ、その霊験があらたかだと言うことで、各方面からの参拝者が多かった。

写真図鑑

社殿

現社殿は2015年に建替えられた新しいものです。

鳥居

手水

「天保」の字が見える。

根郷風土記にある「天保十二年」の手水か?

境内樹木

頑張って生きている樹

大きな樹

参拝順路

基本情報

| 社号 | 九頭龍宮 |

| ご祭神 | 九頭龍大神 |

| 境内社 | |

| 住所 | 佐倉市城493 |

| その他 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

- 『根郷風土記』根郷公民館郷土史講座 編 1981年