玉前神社コンテンツ

長生郡一宮町一宮の玉前神社(たまさきじんじゃ)

玉前神社は、創建年不詳、初代天皇(神武天皇)の母 玉依姫命(たまよりひめのみこと)を祭神とする、長生郡一宮町一宮に鎮座する神社です。

平安期、『延喜式』「神名帳」に「名神大社」として記載される上総国の一宮で、明治期から終戦期まで国幣中社に列格していました。県内の「名神大社」は、当社・香取神宮・安房神社のわずか三社のみです。

地名の「一宮」や駅名の「上総一ノ宮」は、当社を由来としています。

関連コンテンツ

当社祭神の上陸された「釣ヶ崎の鳥居」、当社の元宮「神洗神社」、当社と共に九十九里を鎮護する「玉崎神社」については、下記をご覧ください。

創建・祭神に関する参考情報

玉前神社 旧国幣中社

祭神

玉依姫命(たまよりひめのみこと)

境内神社

十二神社

由緒沿革

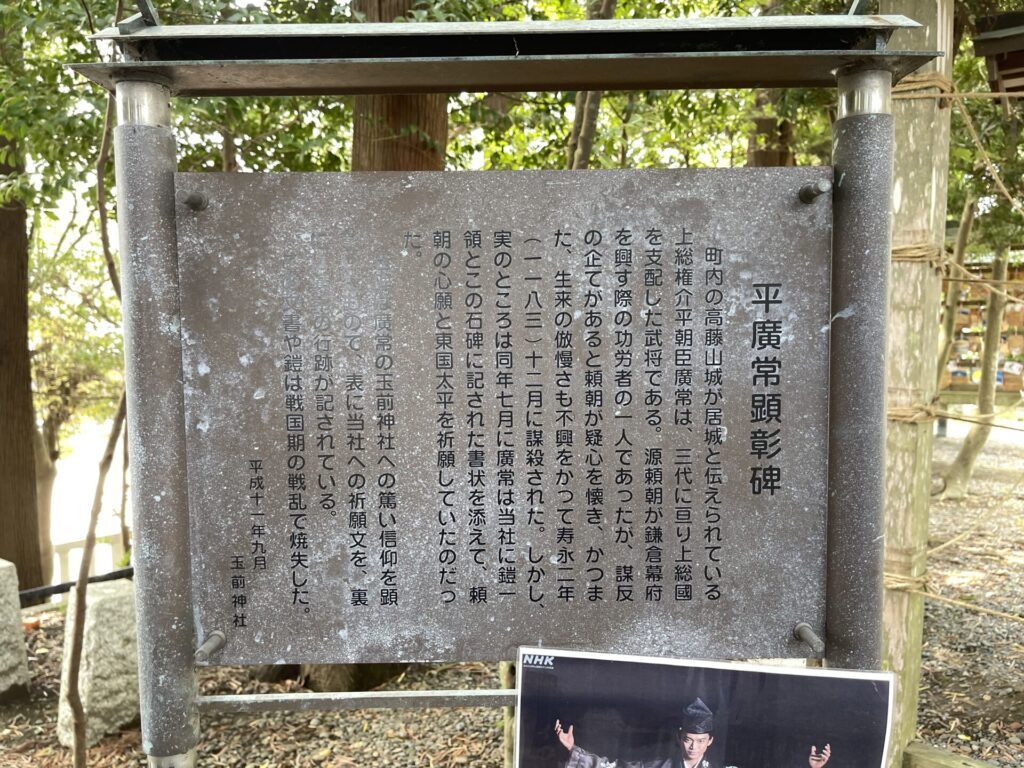

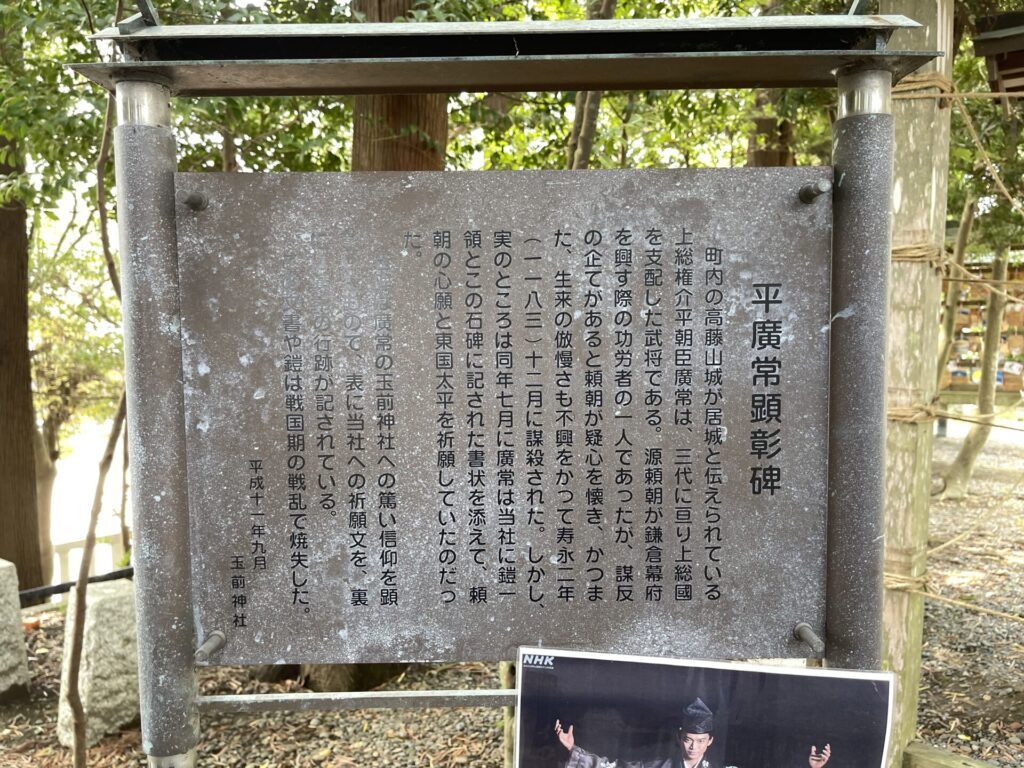

御祭神は、天神鵬鵜草茸不合尊の皇妃、第一代神武天皇の御母君である。式内名神大社にして上総国一宮社で、皇室、武将の尊崇篤く、日本武尊が東征の際宮地・社殿を寄進して東国鎮護を祈願、また景行天皇ご巡幸の際ご親祭遊ばされた。源頼朝も妻政子の安産を祈願、上総権介平広常が甲胄一領を献じ、将軍頼朝公の武運長久を祈る。永禄五年里見、北条の変により社殿宝物一切焼失。天正一〇年里見義頼は宮地を寄進し、同一九年徳川家康は神田一五石を寄進されている。

5 玉前神社 千葉県長生郡一宮町一宮

当社は延喜式の名神大社で、上総国一之宮である。祭神の玉崎神は、玉依姫命(ウガャ神皇の皇妃)ともいわれている。創建は不詳であるが、一説には景行天皇の時、日本武尊の部将大伴武日連命の創立とも伝えられている。神武制の惣社(のちの一之宮)によれば、前玉神・末社十六と記されており、もうその頃にはあった神社と思われる。また、神名、祭神については、ニニギ神皇の時、大陸から九州へ異民族が侵入した際、従軍した大物主命の第四子前玉命が戦後にこの上総の太守に任命され、その子孫が代々上総の国造となって、神武天皇の時にその五十三世の玉前命に至ったという説があり、そこから出たものとも思われる。(後略)

ご祭神 玉依姫命(タマヨリヒメノミコト)

玉依姫命は海(龍宮)よりこの地におあがりになり、姉神豊玉姫命(トヨタマヒメノミコト)より託された鵜茅葺不合命(ウガヤフキアエズノミコト)をご養育、後に命と結婚されて初代天皇神武帝をお産みになられました

ご祭神が私達の生活全般をお守りくださるのは勿論ですが

わけても安産・子育てのお働きに象徴される女性の守護神として、また「龍宮」の意味する豊かさや喜びをもたらし

男女をはじめ人のご縁を結ぶ神として古くより信仰されています

ご由緒

創始は古く詳らかではありませんが、延喜式内名神大社また上総国一ノ宮として平安時代にはすでに日本の中でも重きをおくべき神社とされていました 明治四年には国幣中社に列しています(後略)

惟時大同二年旧八月 国造大伴武日連裔第十六代盛長神主となり「裸まつり」を始めてより一一七五年間に亘り執り行う

嘗て此の地は 人皇第一代神式天生母玉依姫を中心に女系集団によって現太海岬釣ヶ﨑に移住せし処にして南総一帯の開拓を行いその勢力は玉前神社を中心に次第に強大となり東国鎮護の拠点となった

写真図鑑

社殿

当社社殿は、県指定有形文化財に登録されています。

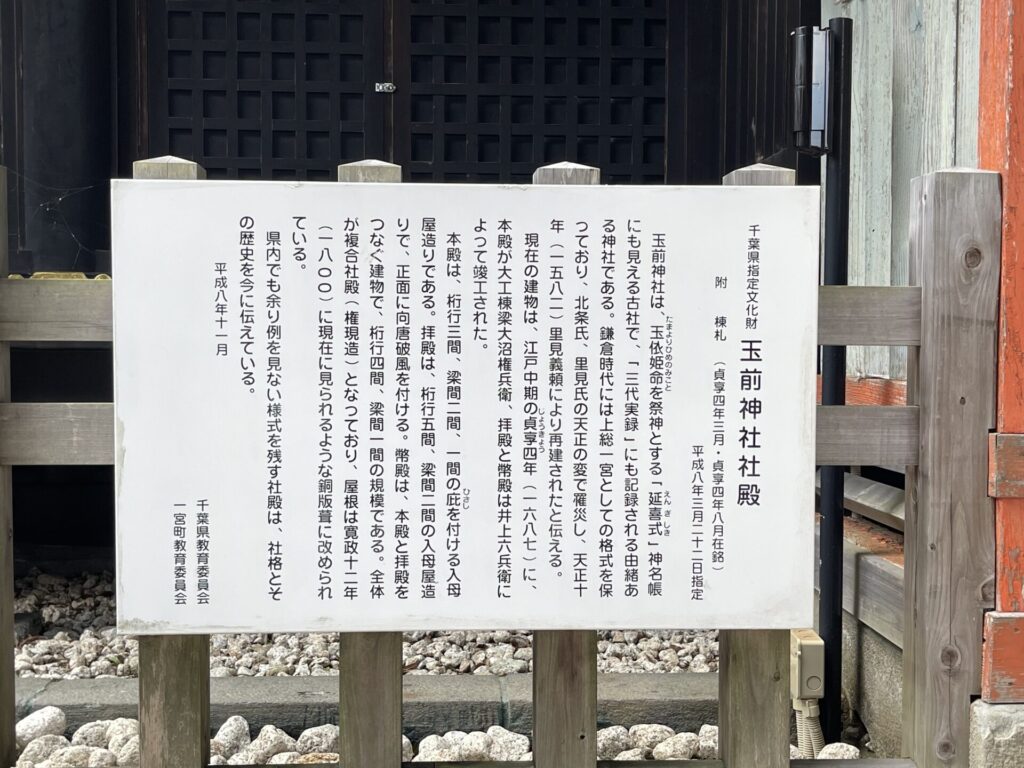

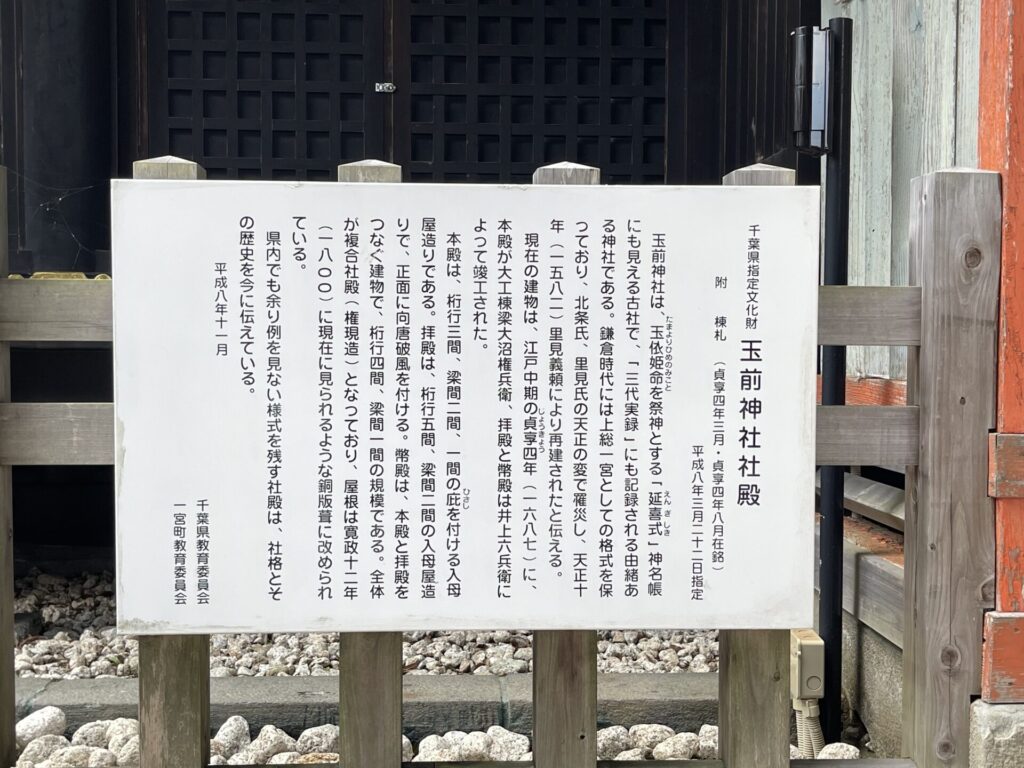

玉前神社社殿

拝殿

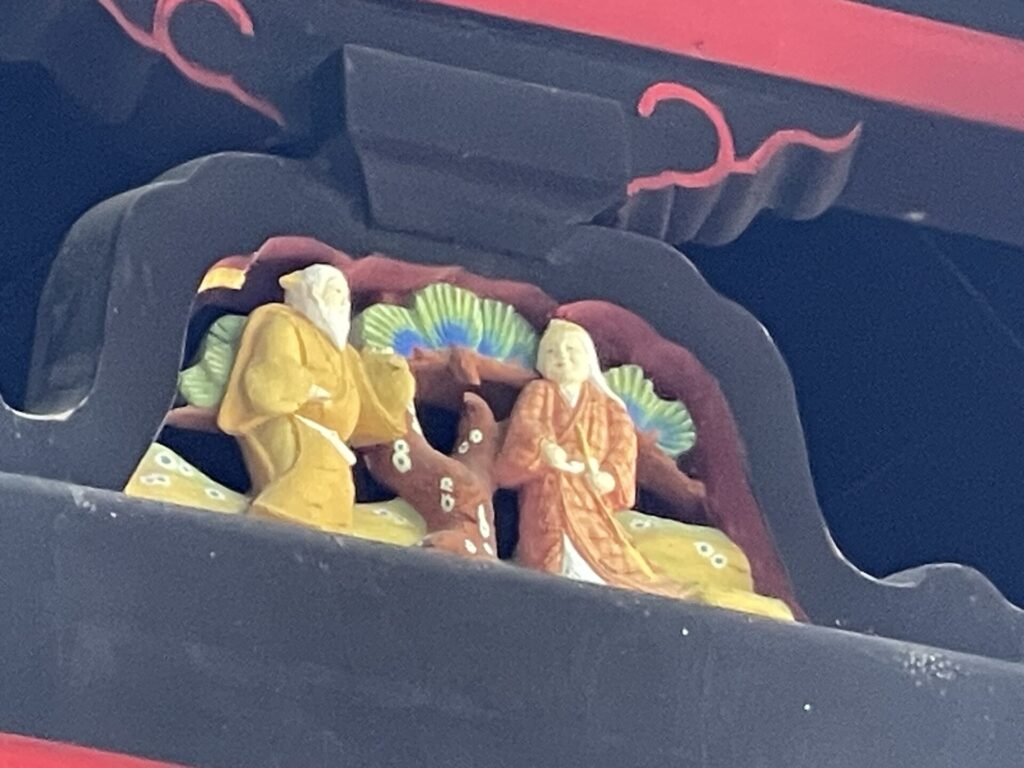

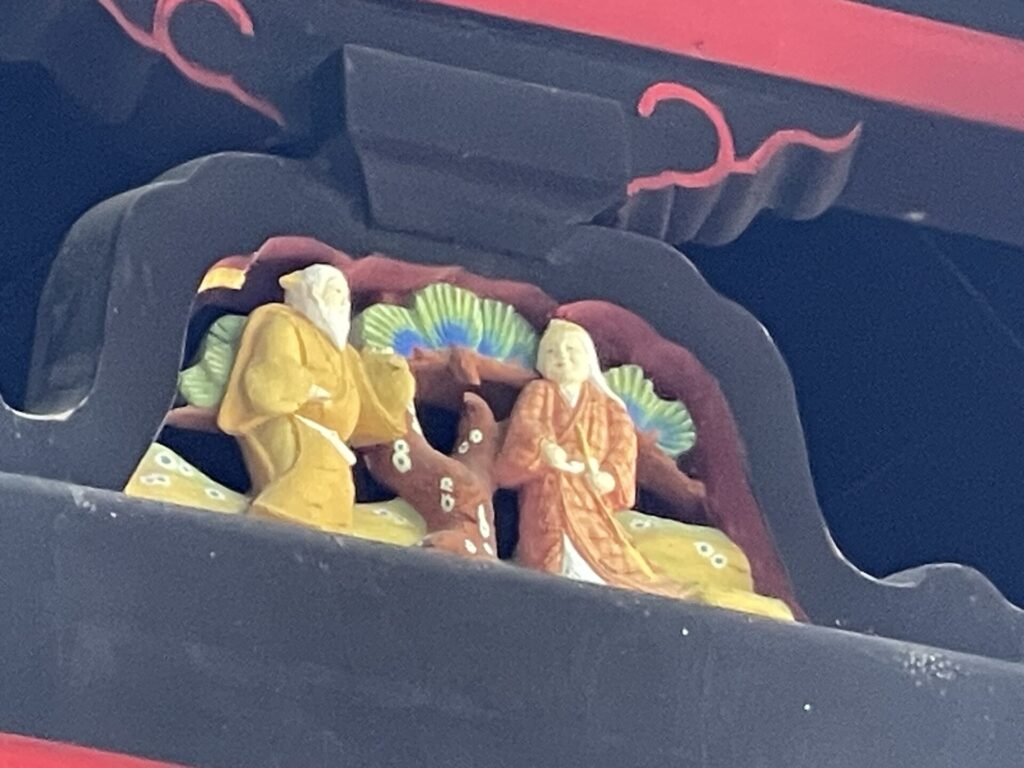

拝殿向拝の彫刻

本殿

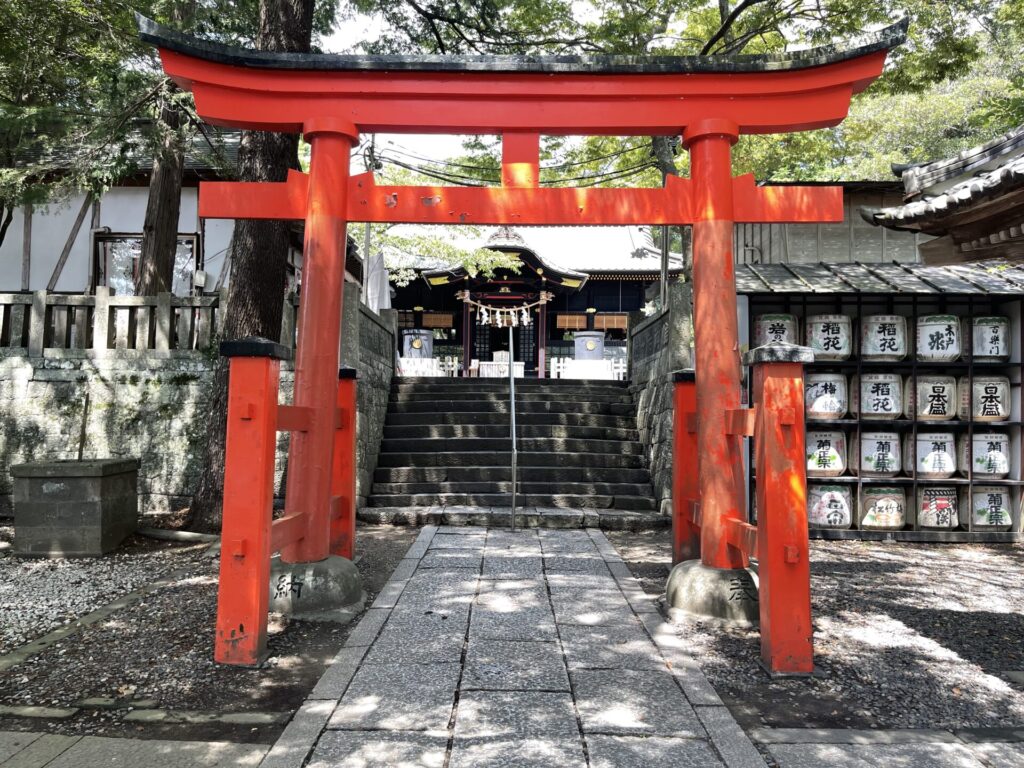

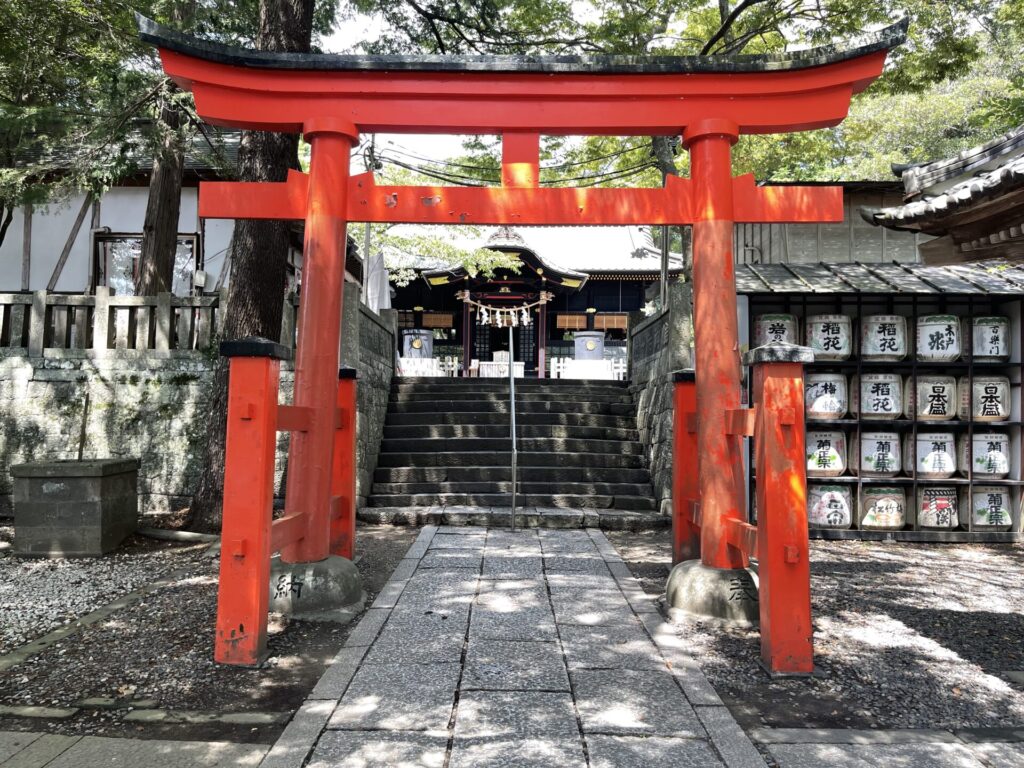

鳥居

摂社、末社

十二神社

三峯神社

玉前稲荷神社

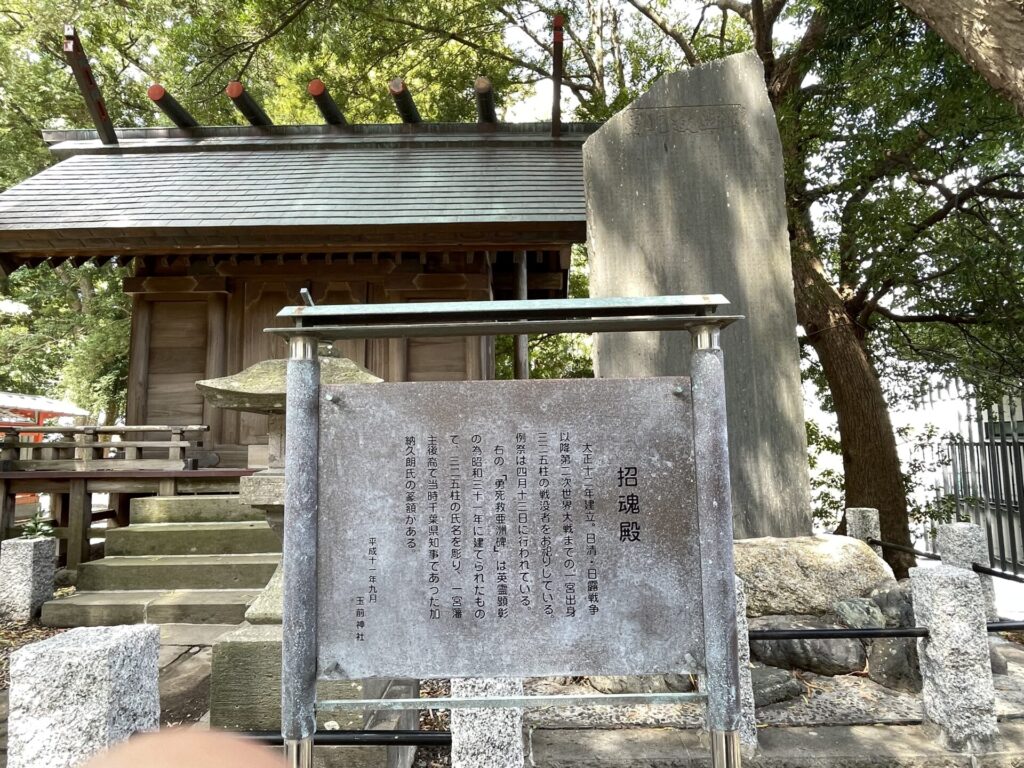

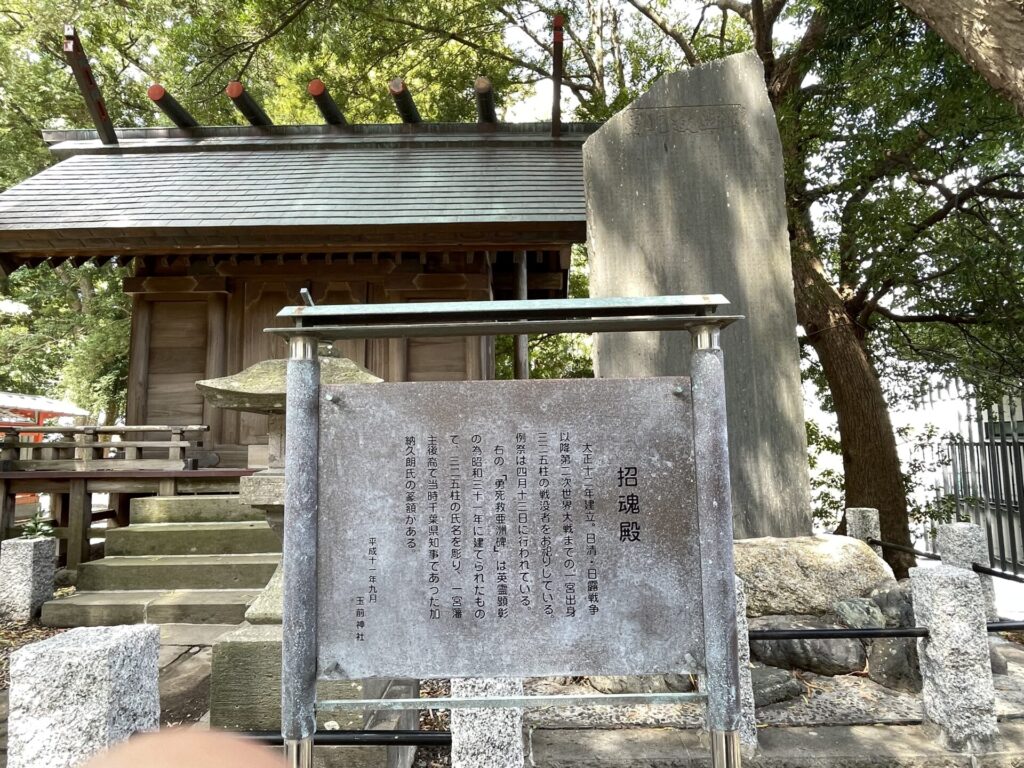

招魂殿

山車庫

はだしの道

神木 いす

神楽殿

玉前神社上総神楽

手水社

さざれ石

御神水

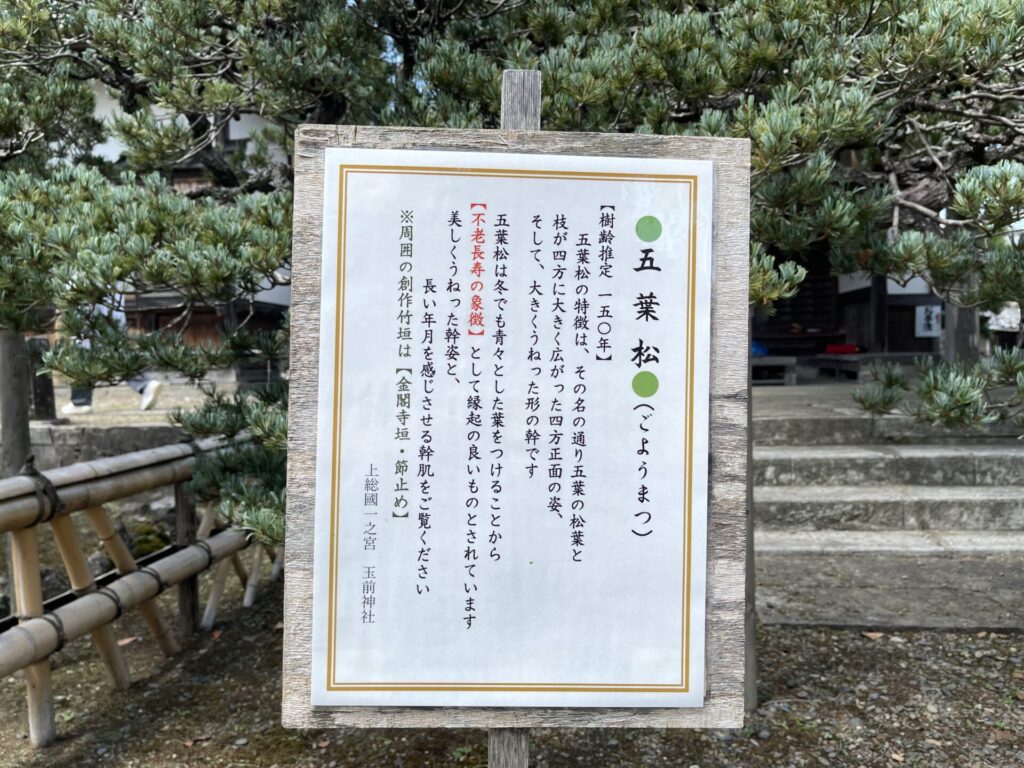

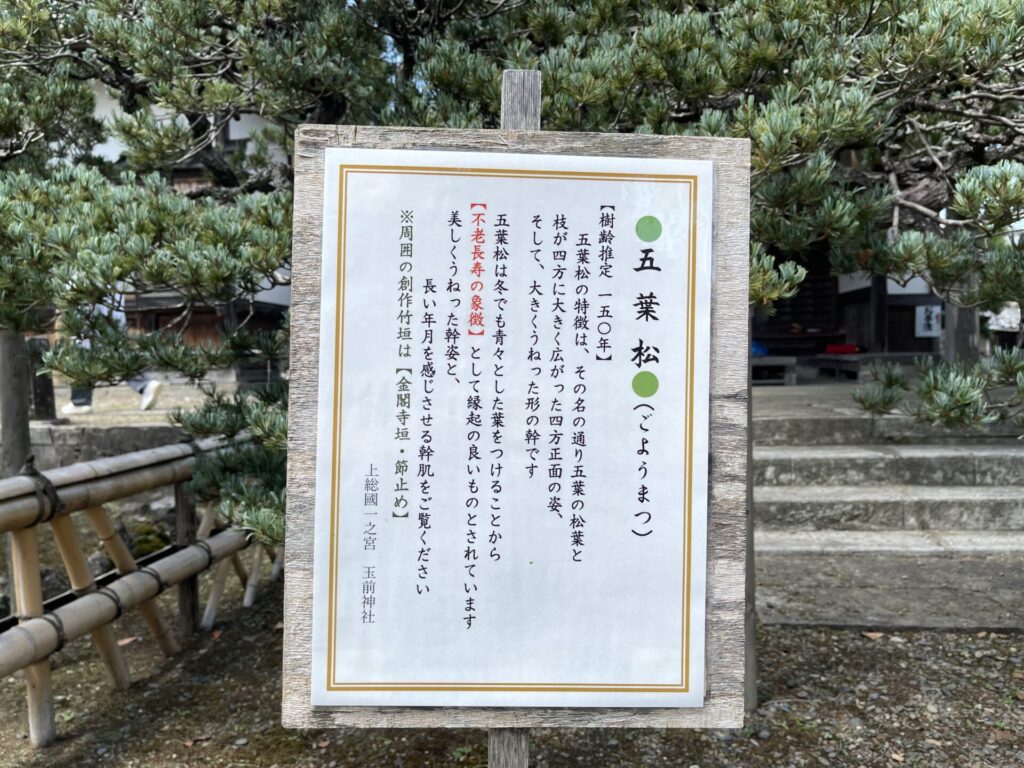

五葉松

看板

その他

参拝順路

詳細情報

| 社号 | 玉前神社 |

| ご祭神 | 玉依姫命(たまよりひめのみこと) |

| 境内社 | 十二神社 等 |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 本殿の向き | |

| 住所 | 長生郡一宮町一宮3048 |

| その他 |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『日本の神々 神社と聖地 11 関東』谷川 健一 編 1984年

- 『房総の杜』千葉県神社庁房総の杜編纂委員会 著 2005年

- 『日本神社100選』鈴木貞一, 円谷真護 著 1971年