玉前神社コンテンツ

長生郡一宮町綱田(つなだ)の神洗神社(かみあらいじんじゃ)

奥に社殿、左奥に神洗池がある

神洗神社(かみあらいじんじゃ)は、創建年不詳、釣ヶ崎の鳥居から西側内陸へ1kmほど、長生郡一宮町綱田の丘陵上に鎮座する神社です。別名は、綱田玉前神社(つなだたまさきじんじゃ)。

祭神は、初代天皇(神武天皇)の母神「玉依姫命」とその親族神で、当社境内には命が身体を洗い清めたとされる「神洗池」があります。

祭神

当社の祭神は、「玉依姫命(たまよりひめのみこと)」とその親族の下記四柱となります。

- 玉依姫命

- 鵜茅葺不合命(うがやふきあへずのみこと)…夫

- 豊玉姫命(とよたまひめのみこと)…姉

- 日子火々出見命(ひこほほでのみこと)…姉の夫

玉依姫命と鵜茅葺不合命の間には四柱の御子神がおり、末子が初代 神武天皇となります。

玉前神社の元宮

当社は、上総国一之宮で『延喜式』「神名帳」に名神大社として記載される「玉前神社」が最初に創建された場所に建てられた玉前神社の「元宮」です。

現在は同社の末社となっています。

祭神 玉依姫命と神洗池

初代 神武天皇の母親である玉依姫命は、新天地を求め女系集団を率いて「釣ヶ崎」に上陸しました。

陸に上がった命は、当地の「神洗池」で身体を清め、玉前神社の元となる社を創建します。

その後、新たに玉前神社(一宮町一宮)を創建。ここを拠点に房総一帯を開拓したと言われています。

玉依姫の軌跡

玉依姫命率いる女系集団はここから房総に上陸した。

上陸地には現在、白い大きな鳥居が屹立

潮にまみれた身体や髪を、当池の真水で清められたのだろう

その後、一宮町一宮に遷座。

現在当地には「 神洗神社」が。

命はこの地を拠点と決め、房総を開拓した

関連コンテンツ

詳細情報不明

当社に関する文献史料が見つかりません。

当社境内看板と釣ヶ崎の石碑のみが情報源となります。

社名も、「綱田玉前神社」から「神洗神社」となったのはつい最近のような雰囲気です。

創建・祭神に関する参考情報

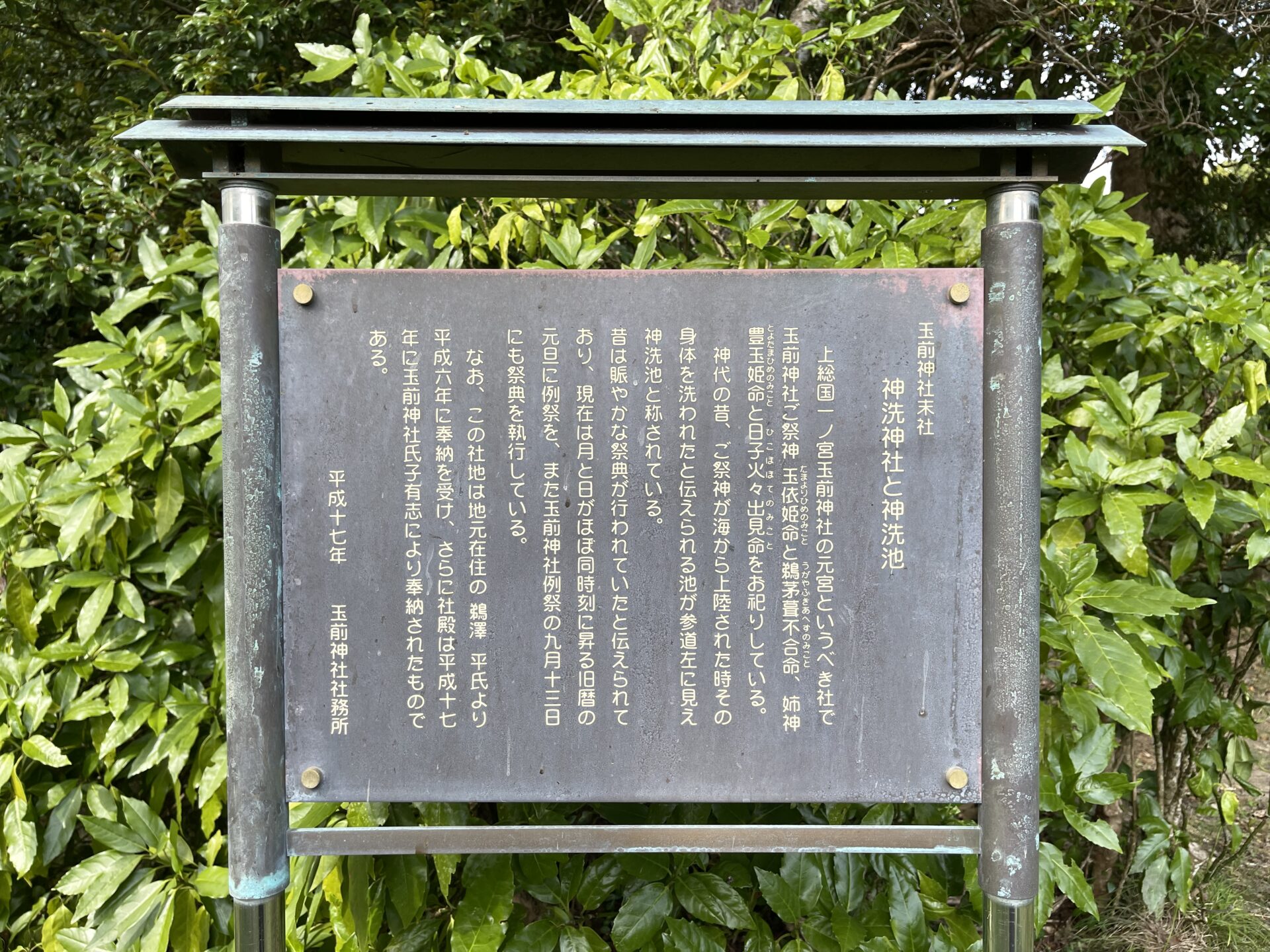

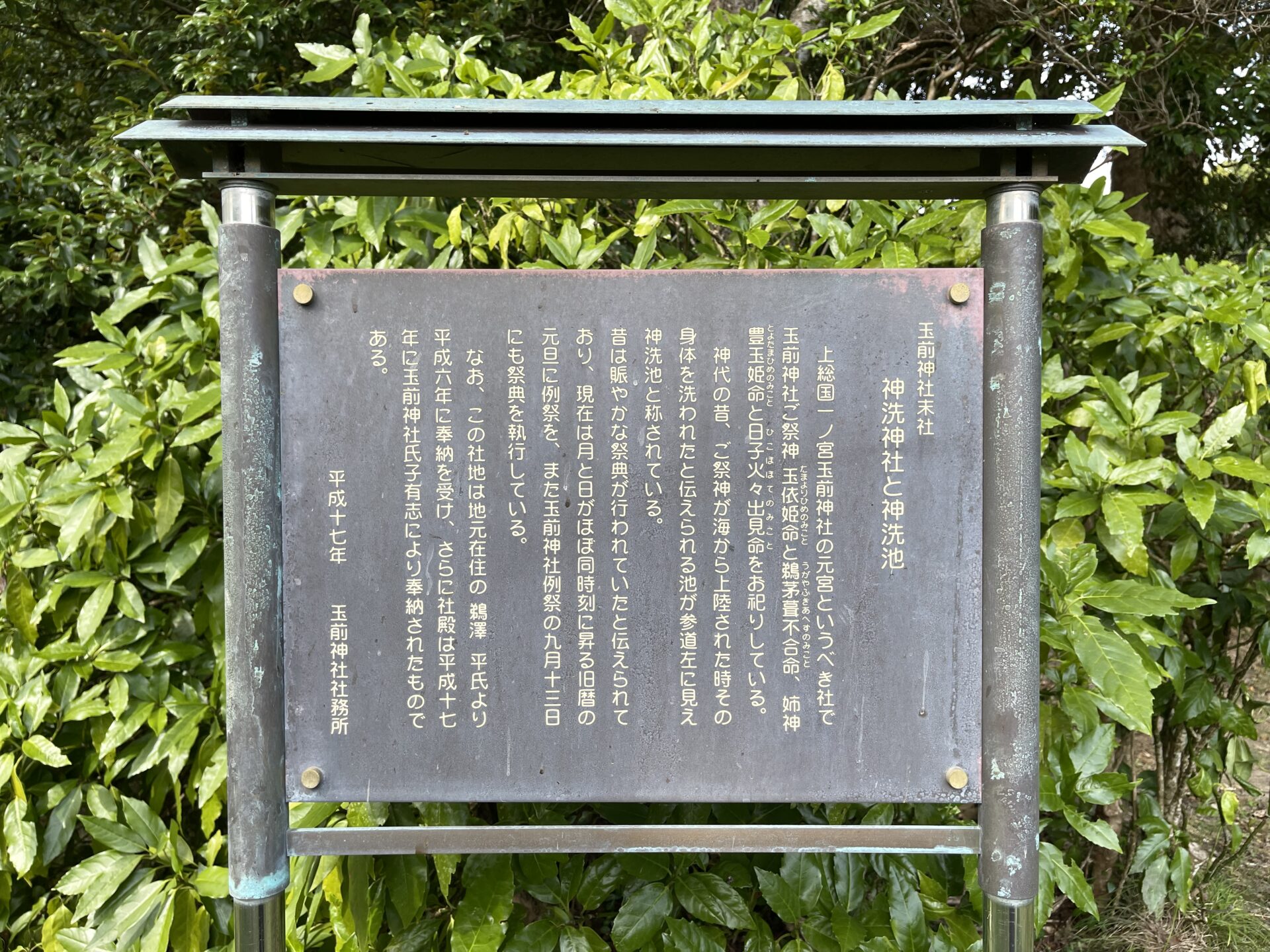

玉前神社末社

神洗神社と神洗池

上総国一ノ宮玉前神社の元宮というべき社で玉前神社ご祭神 玉依姫命(たまよりひめのみこと)と鵜茅葺不合命(うがやふきあへずのみこと)、姉神 豊玉姫命(とよたまひめのみこと)と日子火々出見命(ひこほほでのみこと)をお祀りしている。

神代の昔、ご祭神が海から上陸された時その身体を洗われたと伝えられる池が参道左に見え神洗池と称されている。

昔は賑やかな祭典が行われていたと伝えられており、現在は月と日がほぼ同時刻に昇る旧暦の元旦に例祭を、また玉前神社例祭の九月十三日にも祭典を執行している。

なお、この社地は地元在住の鵜澤 平氏より平成六年に奉納を受け、さらに社殿は平成十七年に玉前神社氏子有志により奉納されたものである。

平成十七年 玉前神社社務所

惟時大同二年旧八月 国造大伴武日連裔第十六代盛長神主となり「裸まつり」を始めてより一一七五年間に亘り執り行う

嘗て此の地は 人皇第一代神式天生母玉依姫を中心に女系集団によって現太海岬釣ヶ﨑に移住せし処にして南総一帯の開拓を行いその勢力は玉前神社を中心に次第に強大となり東国鎮護の拠点となった

(後略)

写真図鑑

社殿

鳥居

Web上で見られる写真は、3基の鳥居が見えますが、老朽化により2基が撤去され、2023年8月現在は石造りの白い鳥居1基が屹立しています。

7月に老朽化した赤い鳥居を取り壊したそうです。

神洗池

2023年8月に筆者が訪れた際は、水位がかなり低かったが、たくさんのカエルがたくさん生息していた

摂社、末社

社殿の左後ろに、変わった形の小祠が置かれています。祭神は不明です。

鳥居の残骸

木製鳥居の残骸を見ることはなかなか珍しいので、かなり新鮮でした。

木材が白くなっているため、白色腐朽菌が原因と思われる

おまけ:上総十二社祭り祭典場跡地と龍神の小祠

釣ヶ崎海岸から当社への道中に、上総十二社祭り祭典場跡地があり、現在は龍神の小祠と石碑が屹立しています。

海の方を向いている

釣ヶ崎の鳥居からの参拝順路

詳細情報

| 社号 | 神洗神社(玉前神社元宮、現 末社) |

| ご祭神 | 玉依姫命(たまよりひめのみこと)、鵜茅葺不合命(うがやふきあへずのみこと)、豊玉姫命(とよたまひめのみこと)、日子火々出見命(ひこほほでのみこと) |

| 境内社 | |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 本殿の向き | |

| 住所 | 長生郡一宮町綱田 Google map |

| その他 |