袖ヶ浦市飯富(いいとみ)の飽富神社(あきとみじんじゃ)の概要

飽富神社(あきとみじんじゃ)は、第二代 綏靖天皇(すいぜいてんのう)の元年、天皇の兄 神八井耳命(かむやいみみのみこと)の創建と伝わる、袖ヶ浦市飯富(いいとみ)に鎮座する神社です。

綏靖元年は、紀元前581年とされますが、紀元1世紀後半〜2世紀初頭と考えるのが妥当なようです。

祭神は、現在、倉稲魂命(うかのみたまのみこと)とされていますが、識者からは異説が唱えられています(後述)。

『延喜式』「神名帳」に望陀郡(もうだぐん)の鎮守として記載される式内社で、明治期から終戦期まで県社に列格していました。

「飽富神社(あきとみじんじゃ、あくとみじんじゃ)」「飯富神社(いいとみじんじゃ)」「飫富神社(おおじんじゃ)」「飫富宮(おふのみや)」など、さまざまな書き方・読み方をされています。

大変余談ですが、筆者祖父母宅は、当社氏子域です。

祭神

『千葉県神社名鑑』に「倉稲魂命(うかのみたまのみこと)他二柱」とあり、『袖ケ浦町史 通史編 下巻』に次の四柱が記載されています。

- 祭神

- 倉稲魂命(うかのみたまのみこと)…穀物の神

- 神八井耳命(かむやいみみのみこと)…神武天皇の皇子(長男)。第二代 綏靖天皇の兄。

- 相殿

- 大己貴命(おほなむちのみこと)

- 少彦名命(すくなひこなのみこと)

異説として、祭神を「倉稲魂命」としたのはあくまでも後世であり、当地に移り住んだ「多氏(おおし)」が先祖の神八井耳命(かむやいみみのみこと)を奉斎したのが始まりだろうとも言われています。「多氏」が先祖を祀るから「飫富神社(おおじんじゃ)」というわけです。

末社

『唯一社頭年中行事』に、次の七五座の末社が記されています。見たこともない神様、忌部二柱など、見ていて面白いです。

八幡宮、三輪大明神、八王子、伊邪那岐伊邪那美神社、若宮八幡宮、稲荷大明神、八幡宮(蔵波)、疱瘡神、庚申猿田彦大神、月読尊、天照皇大神、竜田大神宮、太田命宮、牛頭天王宮、三之宮大神、保食大明神、稚産大明神、福王神社、澳津彦神、澳津姫神、大己貴大神、住吉大明神、香取大神宮、鹿島大神宮、白鳥大明神、大将軍神、酒解大明神、豊字加大明神、少彦名大神、石凝姥神社、柳葉大明神、高原大権現、広畑大権現、米倉大権現、秋口大権現、飯岡大権現、泉加大権現、広田大権現、飯盛大明神、清地大神宮、大宮売神社、波志取大明神、花輪之大明神、初杉大明神、飯取大明神、服部大明神、手置帆負大明神、第ニ大神宮、第四大神宮、第五大神宮、飯粥大明神、見通大明神、金山彦大神、外之宮埴安神社、矢立八幡宮(有吉)、子安大明神、大山祇神社、彦竜大明神、姫竜大明神、東明大明神、春日大明神、太玉大明神、菅苟大明神、罔象大明神、粟嶋大明神、草姫大明神、岐大明神、海神の宮、高之宮、会云鬼大明神、天雲神社、茅輪大明神、白狐大明神、東鎮神社、珂遇突智神社、木花浅間宮

- 忌部氏祖神として、太玉大明神(天太玉命)・手置帆負大明神(手置帆負命)の名が見えます(通常、セットで祀られる彦狭知命の名は見えません)。忌部氏祖神は、同じ小櫃川流域の坂戸神社、大原神社、富崎神社でも祀られています。

創建者の神八井耳命

当社は、神武天皇の皇子で、第二代 綏靖天皇の兄である神八井耳命(かむやいみみのみこと)により創建されました。

帝位を譲った命ですが、その子孫は、有名氏族の「多氏(おおうじ、おおし)」や各国の国造となり、大いに繁栄しました。県内では、長狭国造が命の後裔とされます。

「多(おお)」は、「意富」「飫富」に通じます。県内の式内社に、当社「飫富神社(おおじんじゃ)」と船橋の「意富比神社(おおひじんじゃ)」があり、関連を匂わせます。

厄介な文字

飯富?飽富?飫富?

現在の「飯富」という地名は、下記のように変化していったそうです。

「飫富」→「飯富」→「飽富」→「飯富」

| 漢字 | 読み方 | 使用例 |

|---|---|---|

| 飫富 | おほ、おふ、あきとみ | 飫富(オフノまたはアキトミ)神社(『延喜式』) |

| 飽富 | おほ、あきとみ、あくとみ | 「飽富(アクトミまたはアキトミ)神社」(神社神額) |

| 飯富 | いいとみ、おほ(年配の方) | 飯富(オホ)郷(『和名抄』の写本) 千葉県袖ケ浦市飯富(いいとみ) |

望陀?

「望陀」は現在は「もうだ」と読みますが、『延喜式』では「まくた」とカナが振ってあります。

望陀郡(もうだぐん、まくたのこほり、まぐたのこほり)に存在し現在は木更津にある「馬来田」(まくた)との関りは不明。

律令時代、同郡は調(租庸調のうち、布や特産物)として「望陀布」という麻布を納めていました。この布は、天皇の最も重要な儀式のひとつである大嘗祭で使用されたり、唐皇帝へ献上品として贈られるなど(遣唐使)、高級品として重要な位置を占めていたようです。

麻と言えば、忌部氏が想像されます。当社末社や近隣の坂戸神社でも祀られています。

写真図鑑

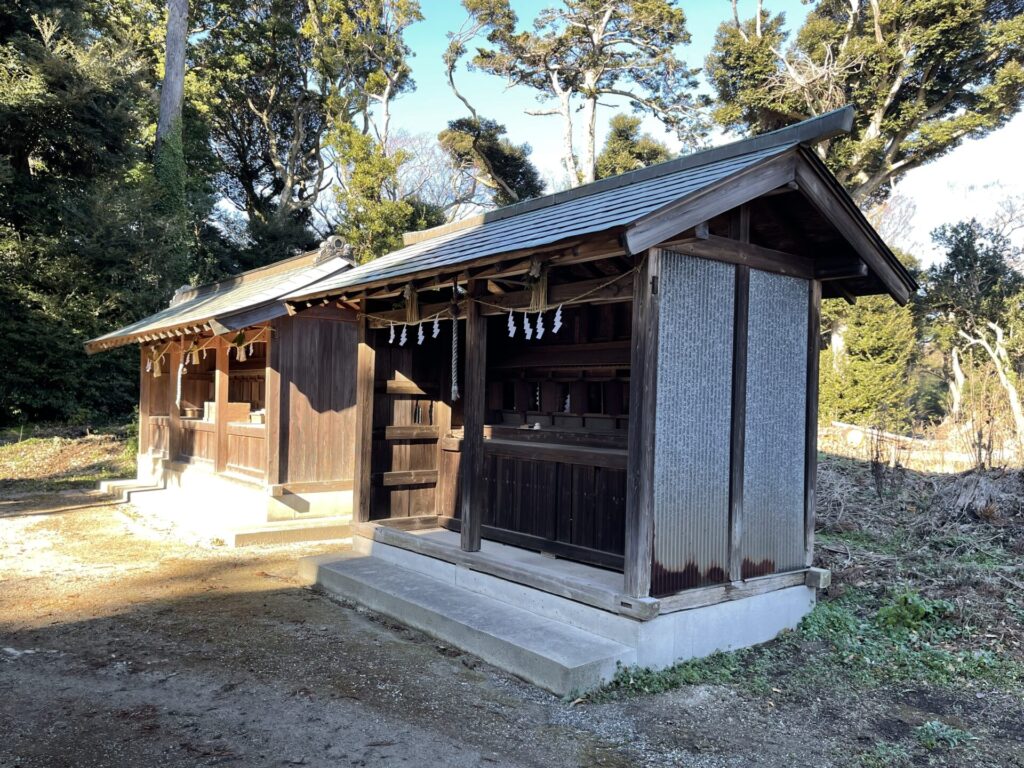

社殿

社殿は1691年(元禄4年)に再建されたそうです。拝殿の彫刻が大変素晴らしかったです。

祭神は松を嫌忌するという伝承があるため、当社境内には松の木がないそうです。

拝殿の彫刻

鳥居

狛犬

境内社

神社風景

右のテントで、日本酒とみかんをいただいた。

近隣からの眺望

筒粥の説明書

参拝順路

詳細情報

| 社号 | 飽富神社 |

| ご祭神 | 倉稲魂大神(ウカノミタマノオオカミ) |

| 境内社 | |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | 桐の神紋 |

| 本殿の向き | |

| 住所 | 千葉県 袖ケ浦市 飯富2863 |

| その他 | ■千葉県立中央博物館所蔵の日本博覧図資料 式内県社 飽富神社境内全図 https://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/special/hakuranzu/shohen/1198.html |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

飽富神社(あきとみじんじゃ) 旧県社

祭神

倉稲魂命(うかのみたまのみこと)他二柱

由緒沿革

綏靖天皇元年、皇兄神八井耳命が創始したと伝える。延喜式に飫富神社として記されている。天慶二年の平将門の乱により坂東の地は荒廃し、朱雀天皇はこれを憂えて勅使を送り、神剣を奉納し、兵乱鎮定を祈願した。明治五年県社に列した。末社は東照宮他で、小櫃川流域の洗野を眼下に、杉の老木が枝を交える荘厳な神苑の風景は古社であることをしのばせる。

第六節 飯富地区

飽富神社 飯富字東馬場二八六三

祭神 倉稲魂 命

延長五年(九二七)に完成したといわれる『延喜式』の「神名上」に、上総国五座のうち望陀郡一座飫富宮と記載された古社で、『神社大観』等には「祭神倉稲命、神八井耳命相殿として、大己貴命、少彦名命」とある。

(中略)綏靖天皇元年の創建と伝えられる。

神社の名称について一千葉県君津郡誌』は「飫富神社」と記し、庇下の社額には「飽富神社」拝段内は「飯富神社」と異なって表記し、日常会話では「おおのみや」という例があり、祝詞では「あきとみ」と奏上するようである。

『姓氏家系辞典』の「飫富」には、上総の飫富として、

和名抄望陀郡に飯富郷あり、於布と訓するにより飯は飫の誤なるを知るべし。同地に飫富神社座す。元慶紀、延喜式に見ゆる名祠なり、蓋し多氏の奉斉せし宮なるべし。隣国安房の長狭国造、下総の印波国造等、何れも多氏の族なればなり。東鑑文治元年六月條に「囚人前廷尉季貞子に息源太宗季なる者あり、上総国飫富庄者外威伝領となす」とある外威は、此の多氏を指すならんか。東保文治元年後、建保元年條に飫富庄見ゆ。

と記されている。

また、神納の『率土神社縁起』には、飯富宮の祭神が当地に到着した時に、土民の献上した麦こがしを食して飢えをしのがれたので、以後郷名の飯を飽に改めさせた、という記述がある。

天明年間に深河香栄が編述した『唯一社頭年中行事』には、次の七五座の末社が伝えられる。

八幡宮、三輪大明神、八王子、伊邪那岐伊邪那美神社、若宮八幡宮、稲荷大明神、八幡宮(蔵波)、疱瘡神、庚申猿田彦大神、月読尊、天照皇大神、竜田大神宮、太田命宮、牛頭天王宮、三之宮大神、保食大明神、稚産大明神、福王神社、澳津彦神、澳津姫神、大己貴大神、住吉大明神、香取大神宮、鹿島大神宮、白鳥大明神、大将軍神、酒解大明神、豊字加大明神、少彦名大神、石凝姥神社、柳葉大明神、高原大権現、広畑大権現、米倉大権現、秋口大権現、飯岡大権現、泉加大権現、広田大権現、飯盛大明神、清地大神宮、大宮売神社、波志取大明神、花輪之大明神、初杉大明神、飯取大明神、服部大明神、手置帆負大明神、第ニ大神宮、第四大神宮、第五大神宮、飯粥大明神、見通大明神、金山彦大神、外之宮埴安神社、矢立八幡宮(有吉)、子安大明神、大山祇神社、彦竜大明神、姫竜大明神、東明大明神、春日大明神、太玉大明神、菅苟大明神、罔象大明神、粟嶋大明神、草姫大明神、岐大明神、海神の宮、高之宮、会云鬼大明神、天雲神社、茅輪大明神、白狐大明神、東鎮神社、珂遇突智神社、木花浅間宮。

末社は、社殿裏に八社ずつ並列の小詞が二棟、社殿左には十数基の石宮が祀られているほか、安産祈願の底なし袋が掛けてある小詞があり、元和八年(一六二三二)飯富の領主天野佐左衛門光得が勧請し、元治元年(一六一五) 子孫の天野民七郎再建の東照宮が別宮として建っている。

(後略)

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『日本の神々 神社と聖地 11 関東』谷川 健一 編 1984年

- 『房総の古社』菱沼 勇、梅田 義彦 著 1975年

- 『袖ケ浦町史 通史編 下巻』袖ケ浦町史執筆委員会 編 1990年