概要

千葉県のもっとも重要な穀倉地帯のひとつに、小櫃川流域があります。

- 書籍『小櫃川流域のかたりべ』(土橋 幸一 著)

- 小櫃川流域や南房総の「天太玉命」系神社

- 同流域の弥生期水田遺跡

などの情報を網羅的に捉えることで、「外房の忌部氏が、小櫃川を下りながら、麻織物や水田稲作の技術を小櫃川流域に伝え、上総地区の弥生化に多大な貢献をした」ことが示唆されました。

はじめに

小櫃川(おびつがわ)は、外房サイドの清澄山系からはじまり、内房サイドの袖ヶ浦市・木更津市の境界付近で東京湾に注ぐ、千葉県有数の大きな河川です。利根川に続く県内第二位の長さで、県内を源流とする川のなかでは最長の流路延長88kmを誇ります。

現在、中~下流域は、千葉県とは思えない広大な田園風景が広がっています。律令時代は、上総国の調庸のほとんどが布製品であったため、麻畑も広がっていたことでしょう。

水田の向こう側は木更津市。

書籍『小櫃川流域のかたりべ』(土橋 幸一 著)によると、小櫃川流域に麻織物製作や水稲栽培の技術を伝えたのは、「富崎神社」(君津市)を創建した古代氏族 忌部氏(いんべし)であると言われています。また、同書は、

- 忌部氏が房総に水稲耕作の技術を広めたこと

- 房総に土着した忌部氏のその後

を伝える(恐らく)唯一の資料でもあります。

本稿では、同書の貴重な内容を骨格に、神社や遺跡の情報を肉付けする形で、小櫃川忌部氏による開拓、強いては同地域の弥生化について記していこうと思います。

- 本書籍は「こころのサロン 星しるべ」様にご教示いただきました。

小櫃川流域の開拓

麻織物作り

忌部一族が麻栽培を目的に房総に渡来したことは『古語拾遺』により広く知られていることですが、彼らは、小櫃川の中流域でも、麻を育て麻細布(さよみ)等の織物を作ったと伝わります。

麻細布(さよみ、さいみ、貲布)は麻布の一種とされますが、当時の麻細布がどのような布だったかは不明です。

時代はかなり下り、『延喜式』の上総国の調を見ると(下記)、アワビを除く献上物が、

- 絁(あしぎぬ)…粗い絹糸

- 貲布(さよみ)…麻製の織物

- 望陀布(もうだぬの)…高級な麻製の織物

などの布・織物だったことがわかります。

織物には下線を引いた

| 調 | 絁(あしぎぬ)200疋、緋細布(ひ さいふ)20端、薄貲布(うす さよみ)114端(細63端、小堅51端)、紺望陀布(こん もうだぬの)50端、縹望陀布(はなだ もうだぬの)73端、縹細布(はなだ さいふ)380端、望陀貲布(もうだ さよみ)100端(長 八丈、広 一尺九寸)、貲細布(さよみ さいふ)148端、自余輸(それ以外は)望陀布・細布・調布・鰒(あわび) |

|---|---|

| 庸 | 布 |

| 中男作物 | 麻200斤、紙、熟麻(にお)、白暴熟麻(さらし にお)、枲(からむし)、紅花、漆、芥子、雑腊、鰒、凝海藻(こるもは) |

望陀布は高い技術を必要とする高級な麻布で、天皇の大嘗祭や唐皇帝への献上品に用いられました。

上総国や望陀郡を織物の一大生産地たらしめた起源は、忌部氏にあるのかもしれません。

水田稲作づくり

忌部氏は、織物生産だけでなく、水稲耕作の技術を取り入れた水田作りも伝えました。

戸崎周辺は、肥えた土地のため、秋にはみごとな稲穂が実ったと言います。

忌部氏祖神の一柱「天富命」は穀物の神とされ、穀物が豊かに実ることを、命にちなみ、「富む」というようになったそうです。

上総の水田化

ここで、水田稲作が行われるようになった時期について見ていきましょう。

弥生時代前期~中期前葉の東日本一帯は、狩猟採集に重きを置きながら陸稲栽培を行う、縄文的なライフスタイルを送っていました。

弥生時代中期(紀元前100年~紀元後100年頃)になると、関東でも水田稲作が行われるようになります。その最古級の遺跡が、小糸川下流の常代遺跡(とこしろ-)です。また、小櫃川下流の菅生遺跡(すごう-)でも約2,100年前の水田の跡が見つかっています。

| 常代遺跡 | 約2100年前の弥生時代の遺跡。 水田の跡は発見されていないが、堰などの本格的な灌漑設備の跡、イネの化石・おにぎり状の炭化米、田に水を引くための堰や水路の跡が見つかった。 住所:君津市常代付近(小糸川下流) |

|---|---|

| 菅生遺跡 | 弥生時代の遺跡。 水田や溝のほか、弥生土器、鉄製品、銭貨(!)などが見つかった。 住所:木更津市菅生付近(小櫃川下流) |

| 芝野遺跡 | 弥生時代後期の遺跡。 竪穴住居跡・円形周溝遺構からなる居住域と小区画水田がセットで見つかった。 住所:木更津市下望陀字芝野(小櫃川下流) |

上総を「弥生化」させたのは忌部氏か?

忌部氏の房総入植の正確な時期は不明ですが、縄文時代晩期から弥生時代のあたりでしょうから、彼らが当地周辺に高度な水田稲作の技術を伝えたとしてもなんら齟齬はありません。

このような、「房総忌部氏が水稲耕作を広めた」という伝承はほかに見たことがありません。しかし、当地を含めた房総の「弥生化」に一翼を担ったのは、彼らかもしれません。

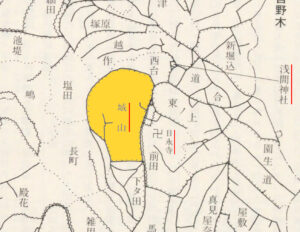

小櫃川流域の忌部氏祖神を祀る神社

忌部氏祖神を祀る四社

忌部氏に限らず、古代房総の入植者は、新天地でも自らの神様の社を造立するケースが多いようです。

小櫃川流域では、現在、忌部氏の足跡を伝える神社が四社見つかります。上流から見ていきましょう。

忌部氏祖神には下線を引いてある

① 大原神社

| 祭神 | 天児屋根命、天太玉命 |

|---|---|

| 創建の由来 | 創建年不詳、文明年間(1469~1486年)以前に、藤原鎌足やその一族が祖神を祀るために、奈良の「春日神社」を勧請した。 |

| 住所 | 君津市平山823 |

| 備考 | 元は「天太玉命」を祀る社で、「春日神社」を勧請し「天児屋根命」を祭神に追加したように思われる。 |

② 富崎神社(冨崎神社)

| 祭神 | a. 天日鷲命、天照皇大神、應神天皇、保食神、大山祇命 b. 天富命(天太玉命の孫) |

|---|---|

| 創建の由来 | 小櫃川を下り来てこの地に居住した忌部氏により創建された。 |

| 住所 | 君津市戸崎1600 |

| 備考 | 拝殿内部の神額に「冨崎、春日、諏訪大明神」とあるが、現祭神に「春日大社」の祭神は見られない。 |

b. 『小櫃川流域のかたりべ』

③ 飽富神社(飫富神社)

| 祭神 | 七五座の末社の中に「天太玉命」「手置帆負命」が祀られているという |

|---|---|

| 創建の由来 | 第二代 綏靖天皇の元年、天皇の兄 神八井耳命の創建と伝わる |

| 住所 | 袖ケ浦市飯富2863 |

| 備考 | かつて近隣に「天太玉命」「手置帆負命」の祠などがあり、をれを境内に合祀したのか? |

④ 坂戸神社

| 祭神 | 手力雄命、天児屋根命、天太玉命 |

|---|---|

| 創建の由来 | a. 忌部祖神を祀る b. 「日本武尊」による創建 c. 十一面観世音菩薩を本地仏として創建 の3つの伝承があり判然としない。 |

| 住所 | 袖ケ浦市坂戸市場1441 |

| 備考 | 往昔は「磐戸神社」と呼ばれていたが、「坂戸神社」に改称したと伝わる。 社名が、 忌部の社→「磐戸神社」→「坂戸神社」 と変遷したように思われる。 鹿島の「坂戸神社」(祭神:天児屋根命)を勧請したように思われる。 |

四社の写真を、上流から下流に順番に見ていくと、周辺が都市化されていくさまがわかり面白いですね。

次のような特徴がみられます。

- 四社ともに「天太玉命」系の祭神を祀る

- 忌部氏祖神を、主祭神に祀る神社が三社(①②④)、末社に祀る神社が一社(③)

- 主祭神に祀る三社(①②④)は、中臣系社(「春日神社」「坂戸神社」)の上書きを受けていると思われる(本稿では触れません)

小櫃川流域を積極的に開拓したのは、「天太玉命」を祀る一派のようです。

富崎神社(冨崎神社)について

上述の四社のなかの②番「富崎神社」には、創建に関する詳細な逸話が残されています。式内社を除くと、これほど詳しく由緒が伝わる忌部神社は稀といえるでしょう。内容は、以下のようなものです。

富崎神社創建

当地に進んだ水稲耕作技術をもたらした忌部氏は、祖神「天富命」の依代(よりしろと)となる磐座(いわくら)を祀り、新穂を供え収穫を感謝する新嘗祭(にいなめさい)を行いました。

のちに、その磐座の上に「富崎神社」が建立され、これが「富崎神社」創建の謂れと言います。

現在は立派な拝殿・本殿が建てられ、磐座を確認することはできません。

この中には今でも「天富命」の磐座があるのか?

富崎神社関連の地名

この「富崎神社」のある場所は「戸崎」と名付けられました。「とみさき」が「とさき」になったのでしょうか? この地には、「字 梶開」「字 梶畑」など、忌部氏の栽培したカジノキに由来しそうな地名もあります。

ほかに、磐座を切り出した場所は「岩出」、麻細布(さよみ)等の材料の麻を栽培し、豊かな水稲の実った土地は「富田」と名付けられました。

地名:戸崎、岩出、富田

どんなルートで来たか?

四国の阿波から房総の布良海岸(館山市)に上陸した忌部氏。そのなかのある分派が、小櫃川流域に住み着いたわけですが、彼らはどのようなルートで当地に辿り着いたのでしょうか?

小櫃川を下り来た?

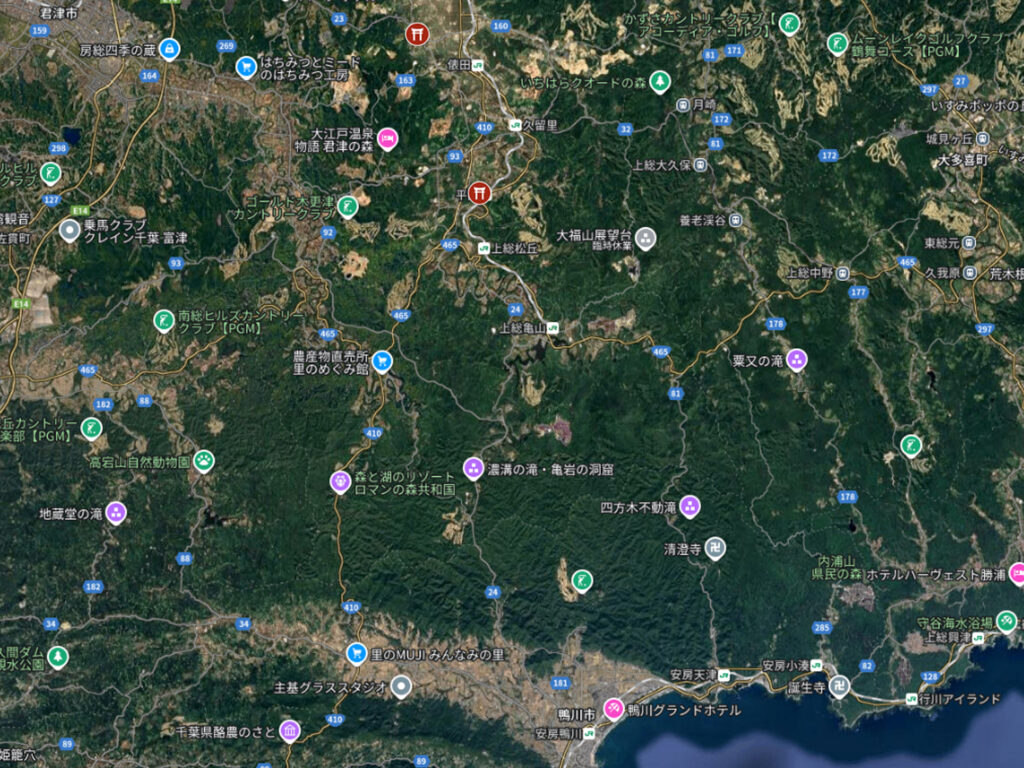

現代人の感覚からすると、まずは舟や陸路で河口付近に来た後、川沿いの平地を登りながら良い場所を探す、というのが最もたやすいルートに思われます。ところが実際は、小櫃川を下り来て、「富崎神社」(君津市戸崎)周辺の中流域に住み着いたと伝わっています。

この、「小櫃川を下り来た」というのがとんでもないパワーワードで、外房から小櫃川上流までは、中継地点のない深い山々が連なり、おいそれと進めるルートではなさそうです。

画面下部は鴨川市。

鴨川市の平地から同社へは、かなり深い山々を越えなければならない

小櫃川の源流のどこから来たか?

小櫃川にはいくつもの支流(源流)があります。

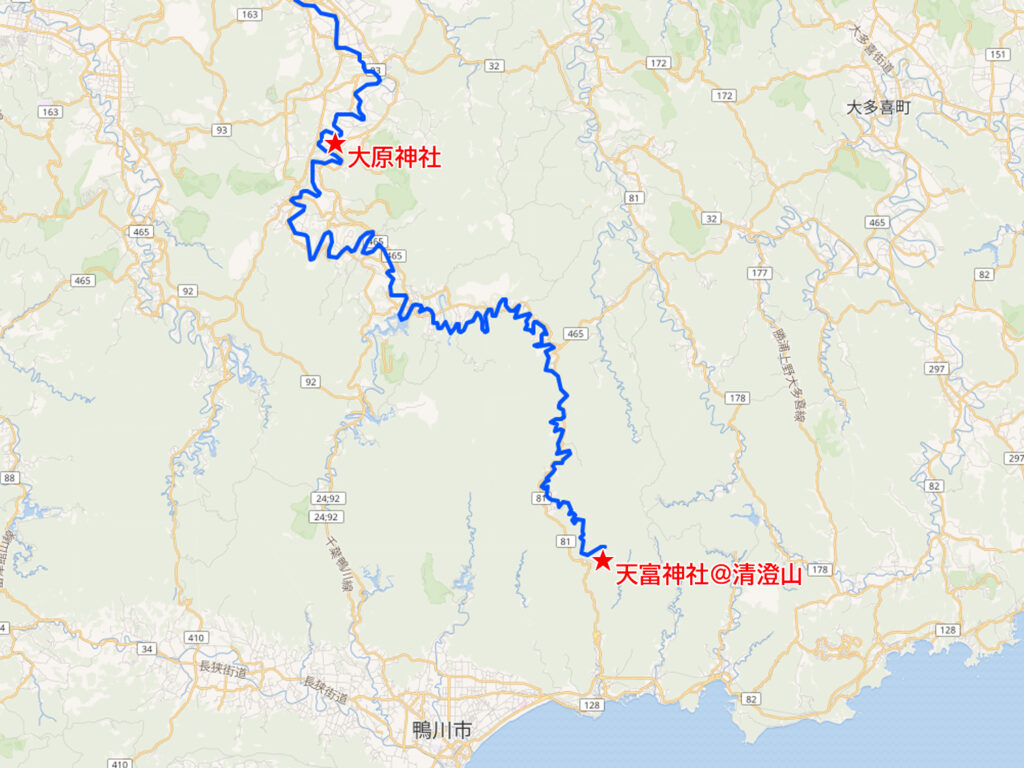

メインの水源のひとつに、千葉県で3番目の標高を誇る清澄山があります。頂上に、日蓮聖人が日蓮宗を開宗した「清澄寺」があることで有名ですね。

清澄山頂から太平洋岸までは、直線でわずか4.3km たらずの距離。山の清水はいかにもすべて太平洋側に流れそうですが、さにあらず。清澄山系を分水嶺に、北側の水は小櫃川となり、東京湾まで88kmの長い旅をします。

清澄山々頂には「天富神社」が鎮座する

さて、清澄山頂の「清澄寺」のすぐ脇に、「天富神社」なる古社が鎮座しているのをご存じでしょうか? なんとこの社の祭神が「天富命」。往古、命がこの山を登られ、命の旧跡に創建されたのが当社と言われています。

くしくもここでも「天太玉命」系の神社と小櫃川がつながりました。

天富神社

| 祭神 | 天富命、他三柱 |

|---|---|

| 創建の由来 | 創立年代不詳。天富命が当山に登られたといわれ、その旧跡に住民が社殿を建て命を祀られたのが創始と伝わる。 |

| 住所 | 鴨川市清澄323 |

| 備考 |

小櫃川の水源 清澄山を下ったか?

当サイト筆者は、小櫃川を開拓した集団は、清澄山を起点とし、そこから小櫃川を下りながら新天地を探したのでは? と考えています。

清澄山は、近隣で最も標高が高く、頂上には房総忌部のリーダー「天富命」が祀られています。ほかでもない、「天富命」の御山(=清澄山)を水源とする場所から新天地を探すことが、彼らにとって重要だったのではないでしょうか?

忌部氏のどの分派が来たのか?

房総には、忌部氏の次の分派が訪れたとされます。小櫃川流域を開拓したのは、どの分派だったのでしょうか?

- 「天太玉命」系(「天富命」、「天比理刀咩命」」含む)

- 「天日鷲命」系(「由布津主命」など)

- 「天日鷲命」系の勝占忌部(「遠見岬神社」の一派)

- 「手置帆負命」「彦狭知命」系

当サイト筆者は、小櫃川流域を開拓したのは、勝浦市の「遠見岬神社」の一族だと考えています。

理由は単純で、次の表のごとく、君津市の「富崎神社(とみさきじんじゃ)」と勝浦市の「遠見岬神社(とみさきじんじゃ)」は、社名・祭神ともに同一だからです。

「富崎神社」と「遠見岬神社」の比較

| 社名 | 祭神 | 地域 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 富崎神社 | 天富命、天日鷲命 | 君津市 | |

| 遠見岬神社 | 天富命 | 勝浦市 | 勝浦は、天冨命が最後に住んだ地域という。 |

遠見岬神社

| 祭神 | 天富命 |

|---|---|

| 創建の由来 | 天冨命が亡くなったのち、天日鷲命の後裔である阿波忌部氏の勝占忌部須須立命(かつらいんべすすたつのみこと)により創建されたと伝わる。 |

| 住所 | 勝浦市浜勝浦1番地 |

| 備考 | 勝占忌部が住んだ勝浦は、天冨命が最後に住まわれた神聖な地と伝わる。 |

「天富命」を祀る勝浦忌部の分派が、海ではなく山での生活を選び、当地に来たのではないでしょうか?

海岸から遠く隔たった内陸の「富崎神社」に「崎」の字がつく理由もこれで説明がつきます。

定住後の忌部氏

地方豪族としてこの地に落ち着いた忌部氏は、当地に国造(くにのみやつこ)が置かれると中央政権に服属しました。

第十三代 成務天皇の時代(131年〜190年ごろ)、馬来田の国造として深河意弥命(ふかがわおみのみこと)が赴任すると、忌部一族は田植を持って迎えました。

忌部氏は、「斉部(いんべ)」や「祝部(いんべ)」と改め、民衆に溶け込んでいったと伝わります。

当サイト筆者は、房総を開拓した忌部氏がその後どうなったのかがいつも気になっていました。参考図書に記載される伝承は、「房総の忌部氏が豪族として定住化」したケースを示す貴重な資料となります。

まとめ

房総に来た忌部氏のうち、「遠見岬神社」関連の一派が、新天地を房総の内陸に求めました。

彼らは、清澄山を水源とする小櫃川をくだり、川沿いの肥沃な平地を開拓しながら居住域を広めていきました。清澄山々頂には、房総忌部の長「天富命」を祀る「天富神社」があり、「霊山」に帰する場所を選ぶのが重要だったのでしょう。

『古語拾遺』に「更に肥沃な土地を求めて、東国で麻を植えた」とあるように、彼ら小櫃川忌部も、新天地で麻織物づくりを行いました。後年、「総(ふさ。麻の旧名)」が良く採れる当国は「上総(かみつふさ)」と名付けられ、租庸調の調(地方の特産物)のほとんどが布織物となります。当国を麻織物の一大生産地たらしめたのは、小櫃川忌部だったのかもしれません。

彼らは水田耕作も伝えました。小櫃川下流の菅生遺跡や芝野遺跡では弥生時代の水田跡が、小糸川下流の常代遺跡では南関東最古級の水田跡が見つかっています。当地一帯の弥生化に貢献したのは、小櫃川忌部だったかもしれません。

彼らの足跡は、現存する神社からも追うことができます。小櫃川流域には、忌部氏祖神を主祭神として祀る社が三社、末社に祀る社が一社鎮座しています。そのうちの一社は、故郷「遠見岬神社(とみさき-)」から「富崎神社(とみさき-)」と名付けられました。四社の祭神から、彼らが「天太玉命」系の神様を崇拝する分派だったことがわかります。故郷「遠見岬神社」や「天富神社」の祭神が「天富命」(「天太玉命」の孫)であることとも矛盾しません。

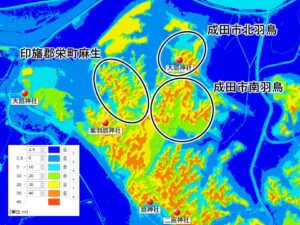

地名からも、彼らの足跡を見ることができます。「戸崎」「岩出」「富田」の地名は「富崎神社」や近隣の水田稲作に由来します。巨視的に見ると、機織りに由来する「羽鳥」、阿波を想起させる「粟斗」「粟倉」、麻栽培を行ったと思われる「麻綿原」などの地名が周辺各地に残っています。

終の棲家を見つけ定住した小櫃川忌部は、地方豪族となり朝廷に服属しました。成務天皇の時代(131年〜190年ごろ)、馬来田国造に深河意弥命(ふかがわおみのみこと)が赴任されると、田植を持って命を迎えました。

鹿野山周辺には、「日本武尊」と「阿久留王」が激しく戦った逸話が残っています。一方、小櫃川流域では、忌部氏の侵略を伝える逸話は伝わっていないようです。小櫃川を訪れた忌部氏は、原住民と争うことなく当地を開拓し、民衆に自然に溶け込んでいったのでしょう。

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

小櫃川流域の開拓

忌部一族は小櫃川を下り、この地に移住して開拓し、麻細布(さよみ)等を栽培し、水稲耕作の技術を取り入れ水田を作った。肥えた土地のため秋にみごとな稲穂が実った。

そこで磐座神離(いわくらひもろぎ)※註 岩を神の座に作る、を建て祖、天富命を神として奉祭し、新穂を供え新嘗祭(にいなめのまつり)をして感謝した。

後、その磐座の上に富崎神社が建立され、地名も戸崎となった。その磐を切り出した所を岩出という。さよみ麻等を栽培し、豊かな水稲の実った土地を「富田」と名付けた。

天富命は穀物の神として豊かなことを富むというようになった。忌部ら地方豪族も国造(くにのみやっこ)がおかれると中央政権に服属し、第十三代成務天皇の時代に馬来田の国造として、深河意弥(おみ)氏が赴任したとき、忌部一族は田植を持って迎えたという。

忌部氏は後、斉部と改め又祝部とも呼んで民衆にとけこんでいった。

Webサイト

- 君津市HP 名もなきムラの物語

https://www.city.kimitsu.lg.jp/uploaded/attachment/30240.pdf - デジタル延喜式『延喜式巻第廿四』

https://khirin-t.rekihaku.ac.jp/engishiki/viewer/24#item24102501 - 菅生遺跡 – 全国文化財総覧

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/cultural-property/29745 - 芝野遺跡 – 全国文化財総覧

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/cultural-property/29783 - 常代遺跡 – 全国文化財総覧

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/cultural-property/29670 - 袖ケ浦市公式ホームページ 水神下遺跡発掘調査報告書

https://www.city.sodegaura.lg.jp/site/kyouiku/hakkututyousahoukokusyo.html - (一般用)常代遺跡出土の木製品「又鍬」(平成18年8月号/2006) – 君津市公式ホームページ

https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/26907.html - 3 産業のひみつ(前編) – 君津市公式ホームページ

https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kyoiku/43204.html - 古代・中世の漁撈と沿岸環境 | Ocean Newsletter | 海洋政策研究所 – 笹川平和財団

https://www.spf.org/opri/newsletter/519_3.html - 常代遺跡出土の木製品/千葉県

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p181-032.html

書籍

- 『小櫃川流域のかたりべ』土橋幸一 著 1996年

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『千葉県誌 : 稿本 下』千葉県 編 1975年

- 『房総半島における弥生文化の研究』小林 嵩

- 『弥生時代中期の稲作と集落』菊池 有希子

横長03-300x211.jpg)