南房総市千倉町牧田の下立松原神社の概要

下立松原神社は、神武天皇の御代、天富命に従ってやって来た阿波忌部の子孫 美奴射持命(みぬいもちのみこと)が祖神 天日鷲命(あめのひわしのみこと)を祀るために創建した、南房総市千倉町牧田に鎮座する神社です。祭神として、天日鷲命、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)、月夜見命(つきよみのみこと)をお祀りしています。

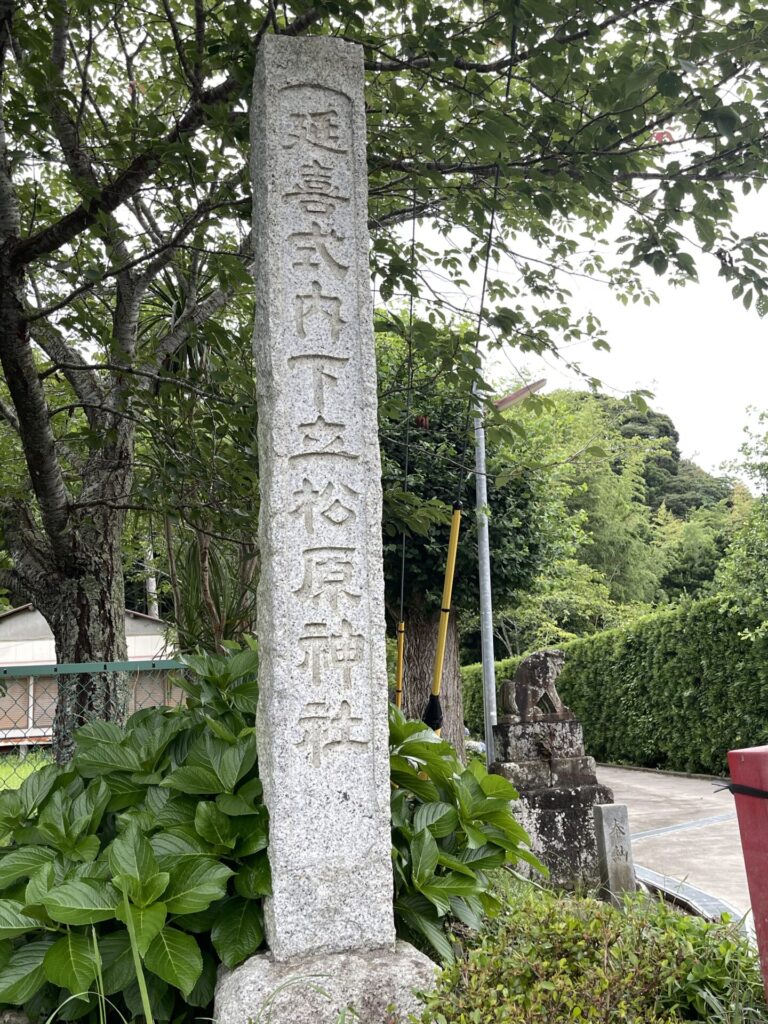

平安時代の『延喜式』神名帳に記載の「安房国六座 朝夷郡四座 下立松原神社」の比定社の一つで、明治期から終戦期まで旧村社に列格していました。

Youtubeショート動画

https://youtube.com/shorts/1cKk_guOnjE?si=IR6OSIJ9-MH942df

源頼朝の崇敬が篤い

石橋山の戦に敗れ安房に逃れてきた頼朝が、戦勝祈願のために当社に訪れたという逸話が残っています。

その後の1185年(元暦二年)、頼朝は、源氏の祖 源頼義・義家父子の霊を祀るために、「御霊大明神」「白幡大明神」の二社を当社境内に創建させました。

さらに頼朝は、武運長久・国家安寧を祈願し、自ら写経した大般若経600巻、頼義・義家の木像、薬師如来像を同社に奉納したそうです。

鳥居が無い神社

参拝した際、随分とすっきりした境内だなと思ったのですが、当社には鳥居がありません。

げんを担いだ頼朝のために撤去

頼朝が当社に祈願に訪れた際、敗戦の身をはばかり鳥居をさけて脇から入ろうとしたところ、氏子達が鳥居を取り除き、彼を招き入れました。

それ以来、当社は鳥居を建てることなく、鳥居の無い神社となったそうです(館山市立博物館HP)。

正面の戸に関する逸話

ところで、『洲宮神社縁起一巻』には、当社の創建に関し、「比の神殿の正面の戸は高貴の大神ならびにアメノフトダマノ命の出入し給ふ。それを畏みて常に妻戸より出人し給ふ。」という記述があります。

他の神社では、頼朝が鳥居を避けたという逸話を聞きません。寺社への信心が深い頼朝は、或いはこの逸話を聞かされ、正面からの参拝を遠慮したのでしょうか。

江戸時代は三社だったか

江戸時代の吉田家の書状に「御霊大明神下立松原神社白幡大明神三社神主…」とあり、当時は「御霊大明神」「下立松原神社」「白幡大明神」が並列していたことが伺えます。

なぜこのような順番なのかが興味深いです。『社記』・『縁起』によると、「御霊大明神」は源頼義を、「白幡大明神」は源義家を祀っているそうです。

往古の祭事は大変な賑わい

上古は、下記の近隣16カ村(17カ村とも)の人々が参集する大規模な祭事が行われていたそうです。

南北朝夷、上下瀬戸、安馬谷、久保、加茂、沓見、川戸、宇田、白子、川合、松田、海発、平館、惣戸(そうど)

また、明治25年の記録によると、御神楽、流鏑馬式、競馬、相撲等が行われて、瀬戸馬と朝夷馬の競争の話が地元に語り継がれているそうです。

元社地は近隣の社山(じゃやま)

当社はもともと、現在地の北西250mほどにある小さな小さな独立丘陵、通称「社山」(じゃやま)に鎮座していました。

筆者未確認ですが、東面中段(森谷ひろみ)もしくは北麓(館山市立博物館)に、「垂迹神社」の跡地とされる高さ約65cmほどの「垂迹宮」なる石宮があり、ここが下立松原神社の現社地とされています。

創建・祭神に関する参考情報

神武天皇の御代、美奴射持命(みぬいもちのみこと)により創建された、天日鷲命(あめのひわしのみこと)、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)、月夜見命(つきよみのみこと)を祭神とする神社です。平安時代に『延喜式』神名帳に記載(式内社)、明治期から終戦期まで旧村社、

明治四一年(1908年)、垂迹神社、浅間神社、駒形神社を合祀しています。

御霊白幡大明神、八雲神社、稲荷神社、子安神社、天神社等、たくさんの境内社が鎮座しています。

下立松原神社 旧村社

祭神

天日鷲命(あめのひわしのみこと)、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)、月夜見命(つきよみのみこと)

境内社

御霊神社/白旗神社・八雲神社・稲荷神社・子安神社・天神社

由緒沿革

神武天皇の御代に美奴射持命(みぬいもちのみこと)が、その祖神である天日鷲命を祭ったと社殿にあり、安房国六社の式内社で滝口に在る下立松原神社と論者の関係にある。江戸時代の頃まで当社は、北方一〇〇メートルほどのところに在った神宮寺という別当寺の勢力下で社務一切が取りしきられてきたが、何度か火災があり廃滅し、古い資料が見当たらない。当社の背後は朝日ヶ岡といわれ、源頼朝がこの丘から武運の開けるよう祈願した。境内に経塚がある。明治四一年、浅間神社/駒形神社を合祀する。

写真図鑑

社殿

社殿は覆屋に囲まれており、拝殿はありません。

社殿の前には、樹齢数百年と言われる巨大な杉の御神木が2本、どっしりと構えています。

神輿庫と神輿

社殿のすぐ左に神輿蔵があり、大きく「牧田」と書かれた御神輿が保管されています。

御神木の夫婦杉

樹齢数百年と言われる巨大な杉の樹です。左の樹は幹が赤茶けています。

狛犬

嘉永4年(1851)の狛犬です。滝口の下立松原神社の狛犬同様、顔が平です。

左の狛犬の正面

手水舎、社務所

境内社

中央の黒い石碑には下記とある

式内社:下立松原神社

御霊白幡大明神

合祀社:駒形神社、浅間神社、垂迹神社

境内四社:八雲神社、稲荷神社、天神社、子安神社

六社合祀:六所明神、歯神、ほうそう神

右:稲荷神社(祭神は稲倉霊命)

右:子安神社(祭神は豊玉姫命))

御霊白幡大明神(みたましらはただいみょうじん)

1185年(元暦二年)、源頼朝が、安西景益(頼朝の乳母の子で、安房国丸御厨の在地領主)に命じ、源氏の祖 源頼義・義家父子の霊を祀るために創建、朝夷郡の総鎮守としたという神社です。「御霊大明神」は頼義を、「白幡大明神」は義家を祭神としています。当初は二社別々だったのでしょうか。

1185~1190年(文治年間)、頼朝は武運長久・国家安寧を祈願し、自ら写経した大般若経600巻、頼義・義家の木像、薬師如来像をこの神社に奉納したと伝えられています。

伊八の彫刻が施されているという

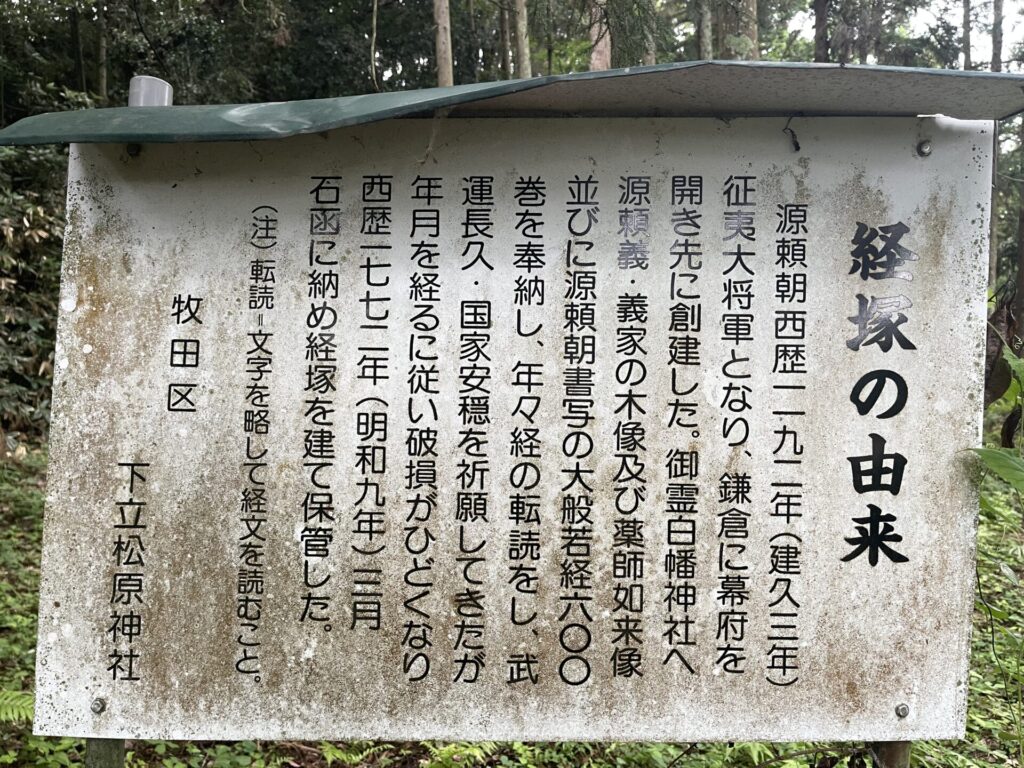

経塚(えい経石函碑)

経塚(きょうづか)とは、土中に小石室をつくり経典等を埋納した塚のことです。

1772年3月、破損がひどくなった頼朝奉納の大般若経600巻は、石函に納めれら、ここに埋められました。この下に、頼朝自筆の書類が眠っているわけです。

源頼朝西暦一一九二年(建久三年)征夷大将軍となり、鎌倉に幕府を開き先に創建した。御霊白旗神社へ源頼義・義家の木像及び薬師如来像並びに源頼朝書写の大般若経六〇〇巻を奉納し、年々経の転読をし、武運長久・国家安寧を祈願してきたが年月を経るに破損がひどくなり西暦一七七二年(明和九年)三月石函に納め経塚を経て保管した。

牧田区 下立松原神社

頼朝公馬洗池跡

頼朝が馬を洗ったとされる池の跡。かつて例祭で行われていた鏑流馬、競馬の馬もここで洗われていたそうです。

樹木

社殿前の御神木のほかにも、大きな樹木がたくさん生えています。

参拝順路

詳細情報

| 社号 | 下立松原神社 |

| ご祭神 | 天日鷲命、木花開耶姫命、月夜見命(つきよみのみこと) |

| 境内社 | 御霊神社/白旗神社、八雲神社、稲荷神社、子安神社、天神社等 |

| 住所 | 南房総市千倉町牧田193 |

| その他 | ■館山市立博物館HP 牧田下立松原神社<千倉> http://history.hanaumikaidou.com/archives/6314 |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『式内社の歴史地理学的研究 : 安房国・伊豆国三宅島の場合』森谷恵 出版、森谷ひろみ 著 1977年4月

- 『房総の古社』菱沼 勇、梅田 義彦 著 1975年

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『日本各地を開拓した阿波忌部の足跡 : 古の『古語拾遺』の記憶. 安房国編』林 博章 編著 2006年

- 『安房志』斉藤夏之助 著 1908年