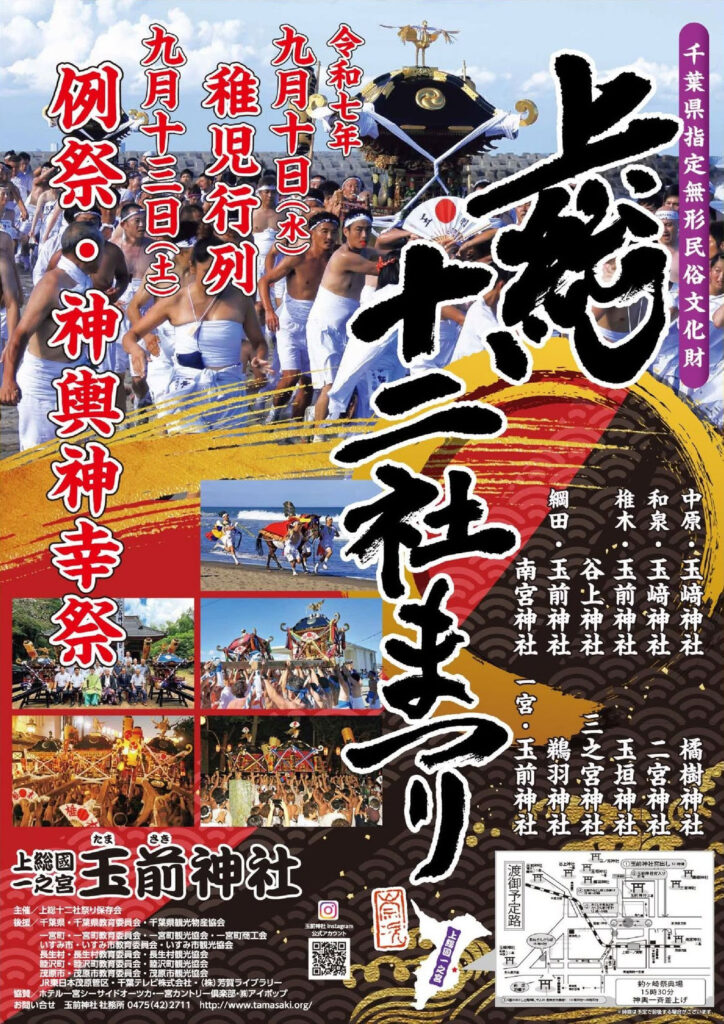

「上総十二社祭り」(上総の裸祭り)の概要

「上総十二社祭り(かずさじゅうにしゃまつり)」は、毎年9月8日~14日に開催される、千葉県の長生郡一宮町・睦沢町・長生村・茂原市・いすみ市に伝わる神社信仰の合同例祭です。裸に近い格好で神輿(みこし)を担ぐため「上総の裸祭り」とも呼ばれます。

807年(大同2年)頃に始まり約1,200年の歴史があるとされ、県指定無形民俗文化財に登録されています。

9月8日より各地でそれぞれの行事・祭事が行われますが、特に「房総最古の浜降り神事」とされる13日の「釣ヶ崎海岸への神輿渡御(みこしとぎょ)」が大きな見どころです。「上総十二社祭り」というと、これを指すことが多いようです。

釣ヶ崎の鳥居

同氏族の寄り合い祭り

当祭は、初代 神武天皇の母神 玉依姫(たまよりひめ)とその家族が年に一度集まる寄り合い祭りで、上総国12の神社が出祭します。

中心は玉依姫を祀る「玉前神社」(一宮町一宮)で、その他の神社は姫の家族を祀っています(後述)。

玉依姫は、女系集団を率いて釣ヶ崎海岸より上陸、神洗池で神体を清め、一宮町一宮を拠点に房総を開拓したと言われます。2020年東京オリンピックのサーフィン会場で有名になった釣ヶ崎の鳥居は、彼女等の上陸地に建てられています。祭当日は各社の神輿がこの「始まりの地」に集結します。

ちなみに、房総には他にも有名な「入植氏族の寄り合い祭り」があります。館山市・南房総市で行われる「やわたんまち」がそれで、忌部氏祖神を祀る各神社の御神輿が一堂に会します。

上総十二社祭りに出祭する十二神社

当祭に出祭する神社は、時代ごとに異なるようです。2025年・2023年と850年の参加社を列挙します。

2023年の出祭社

| 社名(地域) | 祭神(玉依姫との関係) | 850年に出祭 |

|---|---|---|

| 玉崎神社(いすみ市岬町中原) | 豊玉姫命(姉神)、鸕鶿草葺不合尊(夫神) | |

| 玉崎神社(いすみ市岬町和泉区) | ? | |

| 玉前神社(いすみ市岬町椎木区) | 豊玉姫命(姉神)、鸕鶿草葺不合尊(夫神) | |

| 玉前神社(神洗神社)(長生郡一宮町綱田) | 玉依姫命、鵜茅葺不合命(夫神)、豊玉姫命(姉神)、日子火々出見命(姉の夫神) | |

| 谷上神社(いすみ市岬町谷上) | 天児屋根命 | |

| 玉垣神社(睦沢町) | 神日本磐余彦尊(御子神。末子で、のちの神武天皇) | ○ |

| 三ノ宮神社(睦沢町) | 五瀬命・稲飯命・三毛入野命(御子神) | ○ |

| 橘樹神社(茂原市本納) | 弟橘媛命 | ○ |

| 二宮神社(茂原市) | 鸕鶿草葺不合尊(夫神) | ○ |

| 玉前神社(長生郡一宮町) | 玉依姫命 | ○ |

| 南宮神社(長生郡一宮町) | 豊玉姫命(姉神) | ○ |

| 鵜羽神社(睦沢町) | 豊玉姫命(姉神)、鸕鶿草葺不合尊(夫神) |

参考:千葉県一宮町観光協会「9/13 大宮南宮神社 宮出 12:00」、2025年のチラシ

2023年の釣ヶ崎海岸の神輿渡御を行った社

2023年9月13日、次の5社9基の神輿が一宮町東浪見の釣ヶ崎の祭典場へ渡御しました。

| 社名(地域) | 神輿 | 祭神 |

|---|---|---|

| 玉前神社(長生郡一宮町一宮) | 大宮・若宮の2基 | 玉依姫命 |

| 南宮神社(長生郡一宮町宮原) | 大宮・若宮の2基 | 豊玉姫命(姉神) |

| 玉崎神社(いすみ市岬町中原) | 大宮・若宮の2基 | 豊玉姫命(姉神)、鸕鶿草葺不合尊(夫神) |

| 玉前神社(いすみ市岬町椎木) | 大宮・若宮の2基 | 豊玉姫命(姉神)、鸕鶿草葺不合尊(夫神) |

| 谷上神社(いすみ市岬町谷上) | 1基 | 天児屋根命 |

850年(嘉祥三年)の出祭社

『三之宮福大権現由趣書』に「神輿十二社」という記述があり、当時は、神輿を一基、二基…でなく、一社、二社…と数えていたようです。次の6神社から、計十二社の神輿が出祭したようです。

| 古文献記載の名称 | 比定社(地域) | 祭神(玉依姫との関係) | 釣ヶ崎までの徒歩距離 |

|---|---|---|---|

| 一番下之郷玉垣大明神 | 玉垣神社(長生郡睦沢町下之郷) | 神日本磐余彦尊(御子神。神武天皇) | 約10km |

| 二番三之宮福大権現 | 三之宮神社(長生郡睦沢町北山田) | 五瀬命・稲飯命・三毛入野命(御子神) | 約10km |

| 三番本納大明神 | 橘樹神社(茂原市本納) | 弟橘媛命 | 約21km |

| 四番二之宮大明神 | 二宮神社(茂原市山崎) | 鸕鶿草葺不合尊(夫神) | 約19km |

| 五番金田村南宮大明神 | 南宮神社(長生郡一宮町宮原) | 豊玉姫命(姉神) | 約7km |

| 六番一之宮玉前大明神 | 玉前神社(長生郡一宮町一宮) | 玉依姫 | 約6km |