千葉市中央区稲荷町の五田保稲荷神社(ごたっぽいなりじんじゃ)の概要

五田保稲荷神社(ごたっぽいなりじんじゃ)は、創建年不詳、千葉市中央区稲荷町に鎮座する神社です。

亥鼻城の裏鬼門を守る神社で、往昔は「駒原神社」「五社稲荷大明神」と呼ばれ、明治期から終戦期まで村社に列格していました。

変わった地名の「ごたっぽ」は、御達報→御達浦→五反保→五田保村と変遷したそうです。当地は現在、稲荷町となっています。

祭神

祭神として次の神様が祀られています。

- 豊宇氣比賣命(とようけひめのみこと)

- 久々能知命(くくのちのみこと)

久々能知命は、伊邪那岐・伊邪那美夫婦から産まれた自然神の一柱で、「木」を司ります。

『千葉市歴史散歩』には、上記二柱のほかに「草野知毘売命」の名も見えます。命は「草」「野原」を司る「草野姫(かやのひめ)」のことでしょうか?

創建の由来

当地は元々「駒ケ原」と言い、「駒原神社」(祭神 豊宇気大神)なる社が鎮座していました。日本武尊が当地に御駒(馬のこと)を放ち当社を拝した、という逸話が残っています。

平安後期、千葉氏が「駒原神社」を守護神「御達報 稲荷」として崇拝。この時、亥鼻城(千葉市街)守護のために、次のように社が配置されました。

- 北東(鬼門):曽場鷹大明神(貝塚町)→ 大六天神社(若葉区貝塚町)に合祀

- 南西(裏鬼門):御達報稲荷(稲荷町五田保)

- 真西:結城の神明(神明町)

- 真南:竜蔵権現(千葉寺境内)

- 北西:妙見宮

- 東南東:堀内牛頭天王

当社はまた、五社稲荷大明神と称していた時期があるようです。

写真図鑑

社殿

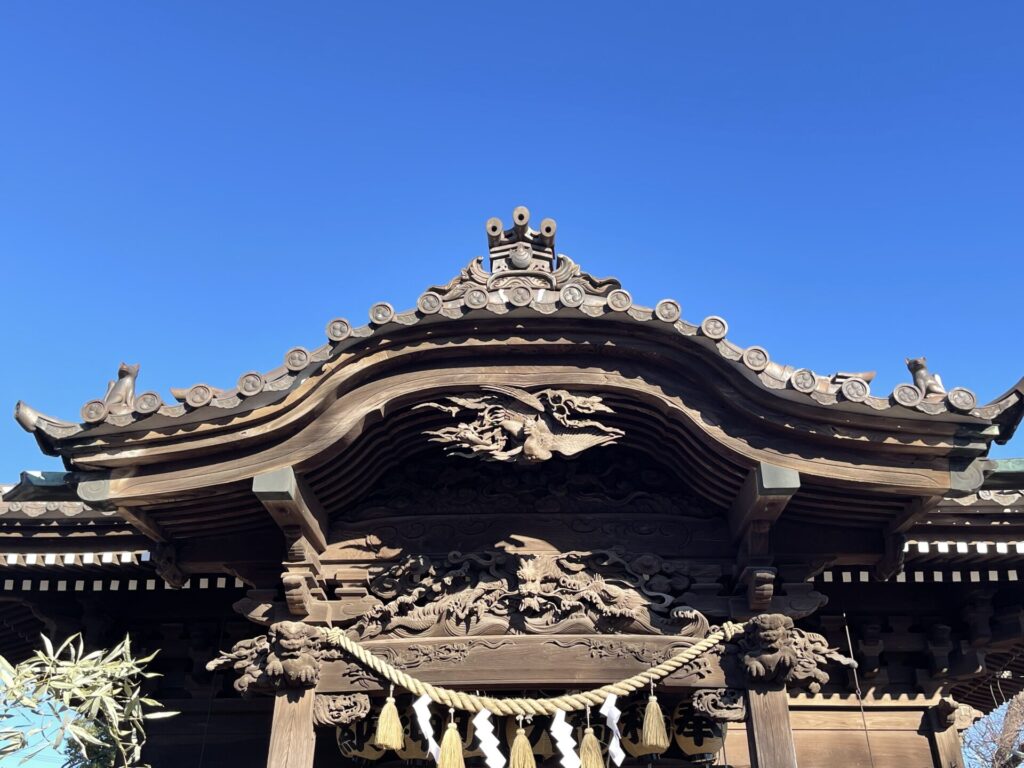

拝殿向拝の彫刻

拝殿向拝の彫刻

鳥居

狛犬、狛狐

境内社

境内風景

参拝順路

詳細情報

| 社号 | 五田保稲荷神社 |

| ご祭神 | 豊宇氣比賣命、久々能知命 |

| 境内社 | |

| 由緒・歴史 | |

| 神紋 | |

| 本殿の向き | |

| 住所 | 千葉市中央区稲荷町2-8-13 |

| その他 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

稲荷神社(通称 稲荷様(いなさま)) 旧村社

祭神

豊宇氣比賣命(とようけひめのみこと)久々能知命(くくのちのみこと)

由緒沿革

『千学集』によると、千葉常兼が大治元年丙午六月一日、御達報(地名)の稲荷大明神を千葉の守護神とする。栄福寺古文書によれば、神職粟飯原某に奉幣の儀を司らせ、社殿の営繕悉く千葉氏が行なうとある。千葉氏没落以降は村民がこれを維持した。明治六年東飯原大蔵神職を辞し、別当寺の冨流山上行院も維新後これを廃寺、現福正寺となる。寛政七年乙卯年に京都伏見村稲荷大社より正一位五社稲荷大明神の神号を賜わる。現拝殿は安政六年三月の建立。神社由緒書によれば源頼朝が治承四年大刀一振を献上祈願している。

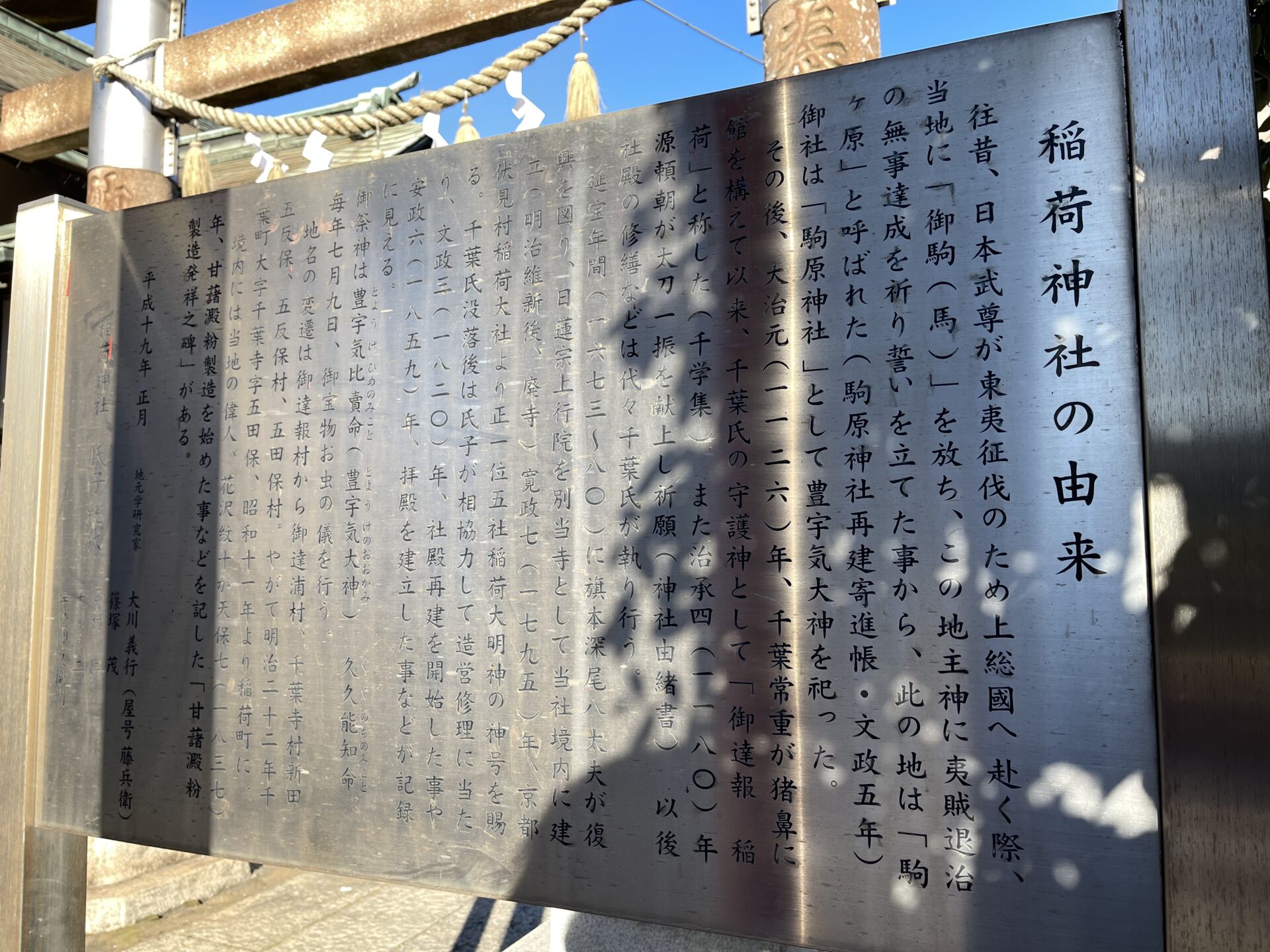

稲荷神社の由来

往昔、日本武尊が東夷征伐のため上総国へ赴く際、当地に「御駒(馬)」を放ち、この地主神に夷賊退治の無事達成を祈り誓いを立てた事から、此の地は「駒ヶ原」と呼ばれた(駒原神社再建寄進帳・文政五年)御社は「駒原神社」として豊宇気大神を祀った。

その後、大治元(一一二六)年、千葉常重が猪鼻に館を構えて以来、千葉氏の守護神として「御達報 稲荷」と称した(千学集)。また治承四(一一八〇)年源頼朝が太刀一振を献上し祈願(神社由緒書)以後社殿の修繕などは代々千葉氏が執り行う。(中略)

御祭神は豊宇気比売命(とようけひめのみこと)(豊宇気大神(とようけのおおかみ))久久能知命(くくのちのみこと)。

毎年七月九日、御宝物お虫の儀を行う。

地名の変遷は御達報村から御達浦村、千葉寺村新田五反保、五反保村、五田保村。やがて明治二十二年千葉町大字千葉寺字五田保、昭和十一年より稲荷町に。

境内には当地の偉人、花沢紋十が天保七(一八三七)年、甘藷澱粉製造を始めた事などを記した「甘藷澱粉製造発祥之碑」がある。(後略)

七 猪鼻築城と都市計画(二)

猪鼻城の大手口を想定する極め手は左の文中に秘められている。「大治元年内午六月期、初めて千葉を立つ。(中略)橋より向御達報までは町人屋敷也。これによって河向を市場と申す也。千葉の守護神は曽場鷹大明神、堀内牛頭天王、結城の神明、御達報の稲荷大明神、千葉寺の竜蔵権現これ也。弓ぜん神と申すは妙見、八峰、摩利支天大菩薩これ也。」(『千学集抄』)。

(中略)

堀内牛頭天王は千葉大学医学部旧付属病院裏手 (旧東金街道の左右)に散在する俗称七天王塚を指し、この中の一つを親天王他を子天王と称する。元来牛頭天王は平安前期に京都祇園寺の守護神として祀り、一名武塔神又の名は素さ鳴尊で疫病や災害よけの神である。これを城内の巽(東南)の方角で「堀内」即ち外堀の内側に勧請し、この社を中心として城外の鬼門(北東)に曽場鷹大明神(貝塚町)裏鬼門(南西)に御達報稲荷(稲荷町五田保)真西に結城の神明(神明町)真南に竜蔵権現(千葉寺境内)を配置し、更に前回述べた如く妙見尊を乾(西北)の方角にあたる金剛授寺の境内に遷座したが、やがてここに八幡神と摩利支天の両軍神を合祀した。つまりこれらは全く陰陽道の思想に従ったものである。

八 猪鼻築城と都市計画(三)

(中略)

城下町千葉の守護神として、『千学集抄』に記載された五種の神々の性格は、どのようなものであろうか。

(中略)

御達報の稲荷大明神は、久々能知命・豊宇気毘売命・草野知毘売命を祀る田の神で、稲荷町字五田保に鎖座する。千葉寺の竜蔵権現は、海津見命即ち竜神を祀る水の神で、猪島築城以前から、農民が祀る地主神として信仰されていた。

(中略)

以上の五社と、猪県築城の翌年九月十五日に、金剛授寺の境内に遷座座したと伝える、妙見宮(現在の千葉神社)の位置とを、正確な地図に照して考察すると、猪鼻城の中心から、鬼門に曽場鷹大明神、裏鬼門に達報稲荷、真南即ち午の方角に竜蔵権現、真西即ち酉の方角に結城の神明、北西即ち乾の方角に妙見宮が配置され、堀内牛頭天王は巽の方角に位置することを知るであろう

Webサイト

- 千葉市HP 千葉氏ゆかりの地 稲荷神社

https://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/bunkazai/documents/inarijinjya.pdf

書籍

- 『千葉県神社名鑑』千葉県神社名鑑刊行委員会 編 1987年

- 『千葉市歴史散歩』千葉市教育委員会生涯学習部文化課 出版 1994

- 『千葉市史 史料編 2』千葉市史編纂委員会 編 1977