茨城県行方市麻生(なめがたし あそう)の大麻神社(おおあさじんじゃ)の概要

大麻神社(おおあさじんじゃ)は、806年(大同元年)創建、茨城県行方市麻生(なめがたし あそう)に鎮座する神社です。

明治期から終戦期まで村社に列格していました。

「麻生」や「大麻」と聞くと、忌部氏との関連が気になるところですが、資料は見当たりません。一方、当地一帯は、忌部祖神と親子関係があるとされる「武葉槌命(たけはづちのみこと)」が治めていた時期があるようです。

祭神

祭神は、武甕槌命・経津主命の他五柱の神々を祀ります。

- 武甕槌命

- 経津主命

- 大宮姬命

- 手力男命

- 市杵島姬命

- 倉稲魂命

- 水速女命

1907年(明治四十年)、同地の羽黒神社、香取神社、水神社が合併されました。

忌部氏は?

当社と忌部氏を直接関連付ける資料は見つかりません。

一方、当社周辺地域は、忌部氏との関連が示唆される「武葉槌命(たけはづちのみこと)」が治めていたような雰囲気があります。

当社の東6.3kmほどの場所に、「武葉槌命」を祭神とする「甕森神社(みかもりじんじゃ)」が鎮座しています。その境内由緒書の「祭神武波槌の大神は、食産の道を広め」「御祭神武波槌の大神の御代に」の文字から、当地周辺は、命が開拓し治めていた時期があることが伝わります。

命は別名「倭文神(しとりがみ)」と呼ばれ、布織物殖産を奨励した神様で、一説には忌部氏の天日鷲命(あめのひわしのみこと)の御子神とされています。

当社「大麻神社」や地名「麻生」からも、当地周辺で麻布を生産していたことが伺えます。

房総に忌部氏が上陸する以前、当地は忌部氏関連の神様による、布や農作物の殖産が行われていたのかもしれません。

「麻生(あそう)」の地名

『常陸国風土記』に「麻生」の地名が出てきますが、当社についての記述はありません。

十一 行方郡(四)

(前略)

麻生(あそう)の里。昔、麻が沢の水際に生えていた。その麻の幹の太さは、まるで大きな竹ほどもあり、長さも一丈以上あった。この里をとり巻くようにして山がある。椎・栗・槻(つき)・櫟(いちい)などの樹木が生え、猪や猿が棲んでいる。(山のふもとの)野は筋馬(すじうま)を産する。飛鳥の浄御原の大宮に天の下をお治めになられた天皇(天武天皇)の時代に、同じ(行方の)郡の大生(おおう)の里に住む建部袁許呂命(たけるべのおころのみこと)が、この野の(筋)馬を捕えて朝廷に献上した。世に言う行方の馬とはこれである。これを茨城(うばらき)の里の馬という人もあるが、それは間違いである。

(後略)

ちなみに、「麻生」は、当地のほか、千葉県印旛郡栄町や川崎市にも見られます。

写真図鑑

社殿

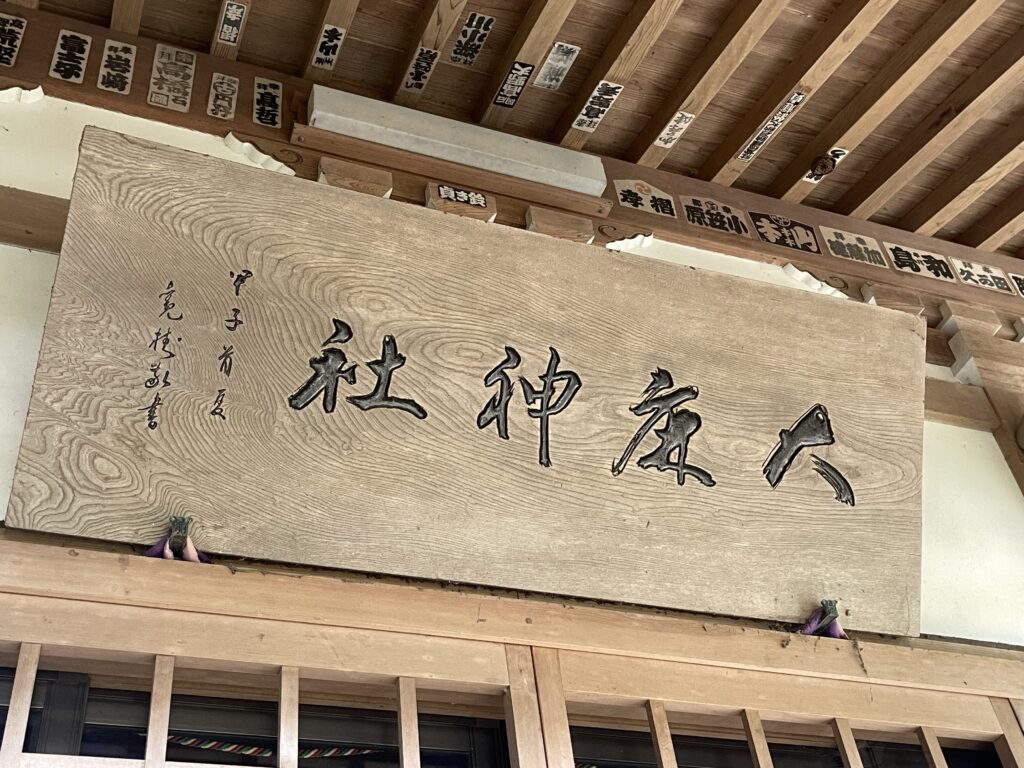

拝殿

拝殿向拝の彫刻

中央の龍

左の木鼻

右の木鼻

本殿

本殿の彫刻

建物胴部の正面上部中央に獅鼻が設置されています。千葉県内でこのような配置は見たことがないように思われます。

左から

扉の龍の彫刻も素晴らしい

右から

鳥居

鳥居周辺

鳥居

石柱

境内社、摂社、末社

名称不明の社

その他の石祠

手水舎

その他

右:金刀比羅神社・天照皇大神の石碑

参拝順路

基本情報

| 社号 | 大麻神社 |

| ご祭神 | 武甕槌命、経津主命、大宮姬命、手力男命、市杵島姬命、倉稲魂命、水速女命 |

| 住所 | 茨城県行方市麻生1727−23 |

参考

下記を参考にさせていただきました。

抜粋

大麻神社(おはあさ・大宮様)

法人(旧村社)

【鎮座地】麻生町大字麻生大宮一七二七のイ(旧同)

【交通】関東バス麻生営業所より一・五キロ

【祭神】武甕槌命、経津主命、大宮姬命、手力男命、市杵島姬命、倉稲魂命、水速女命

【祭祀】歳旦祭 一月一日。例祭十月十七日(秋の大祭・祭神ゆかりの日に旧新嘗祭を行つて来た。当祭礼は十六日出側、十七日仮殿に於て二泊十八日還御。氏子部落五部落が年番制をとり、当番子供等が小神興に、青年が御神興に、其の外当番より役員と各戸より一名出席して祭事を行なふ。その場合他区の人は総代を筆頭に区長、幹事、祭事委員等供奉し、三日間の祭礼を盛大に行ふ。又その当番にて余興等を行ひ、又各部落よりは山車が出て終夜賑ふ。)

【由緒沿革】旧記によれば大同元年九月十五日、大竹の如き丈余の麻の側へ創祀と伝へられてゐるが、寛文年間炎上旧記を失ふ。住民の先祖は神社を中心として台地に居住して居つた。神地を宇大宮といひ、馬場といふ地名神社に連り、南方下を馬場下、それより下つた地名が神田といはれてゐる。神社の裏に貝塚といふ地名あり、古代先住民の土器、貝殻、石斧等が発掘され、隣接山々にも古代を偲ぶ石や伝説が伝へられてゐる。道坊台、八竜神、沓下塚等。明治四十年四月同地内無格社羽黒神社、同香取神社、同水神社合併。同四十年五月二十日(第二四四号)供進指定村社、昭和二十七年九月二十四日宗教法人設立。

【神紋】巴

【社宝】石器二

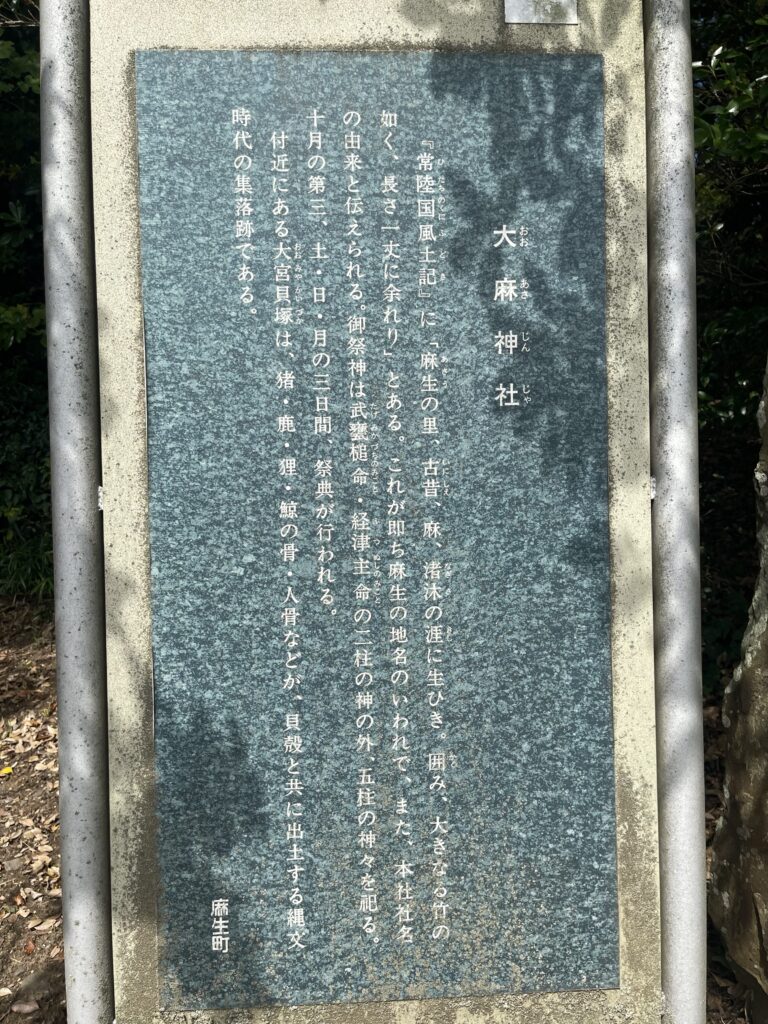

大麻神社(おおあさじんじゃ)

「常陸国風土記」に「麻生(あさう)の里、古昔、麻、渚沐(なぎさ)の涯(きし)に生ひき。囲み、大きなる竹の如く長さ一丈に余れり」とある。これが即ち麻生の地名のいわれで、また、本社社名の由来と伝えられる。御祭神は武甕槌命・経津主命の二柱の神の外、五柱の神々を祀る。十月の第三、土・日・月の三日間祭典が行われる。

付近にある大宮貝塚は、猪・鹿・狸・鯨の骨・人骨などが、貝殻と共に出土する縄文時代の集落跡である。

麻生町

書籍

- 『茨城県神社誌』茨城県神社誌編纂委員会 編 1973年

- 『日本の古代遺跡 36』1987年

- 『鹿鳴草物語 : 筑波のふもとの製鉄と地名 下』鈴木健 著 1991年