鹿嶋市神野(かの)の跡宮(あとのみや)の概要

跡宮(あとのみや)は、鹿島神宮の南南西1.3km、鹿嶋市神野(かの)に鎮座する、神宮の境外摂社です。

祭神は、「武甕槌大神荒魂(たけみかづちのおおかみあらみたま)」で、この神は神宮の奥宮にも祀られています。

当社は、要素・特徴が多くとても面白い社です。ざっと調べただけでも下記の次第です。

- 神宮創建前に祭神が天降った場所

- 「当社神秘ノ例」を行う「物忌(ものいみ)」様が住んでいた

- 「大曲津命(おおまがつのみこと)」「荒魂」を祀る

そのため、次のような様々な別称があります。

- 荒祭宮

- 御戸開宮

- 御戸始宮

- 斎宮

大きな流造の社殿が圧巻

ここまで大きな流造の社殿が、覆屋や玉垣に囲われない状態で建っているのを見たことがありません(神宮 本殿や奥宮は玉垣に囲われている)。

重厚な社の様を間近で観察できるのが大変嬉しいです。

祭神・社名の変遷

当社は、往昔、「大曲津命(おおまがつのみこと)」を祀り、「荒祭宮(あらまつりのみや)」という社名だった時期があるようです(『古事類苑 神祇部26』の[鹿島宮社例伝記])。

現在は、「武甕槌大神荒魂」(または「武甕槌大神」)を祀り、社名は「跡宮」と称しています。

「跡宮」の名称の由来は「春日大社」の創建にあるようです。鹿の背に乗った御分霊が一度この地に止まった「跡」に、社が鎮座しているため、「跡宮」というわけです。

神護景雲元年(767)に奈良へ御分霊を奉遷した際、この地に一度止まって出発した跡

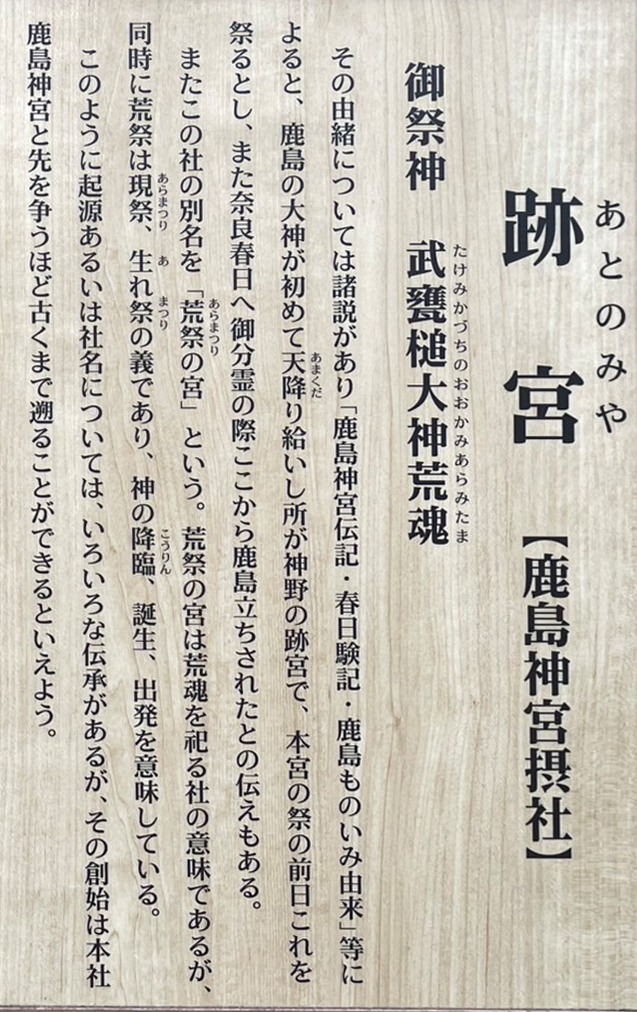

跡宮(あとのみや)【鹿島神宮摂社】

御祭神 武甕槌大神荒魂(たけみかづちのおおかみあらみたま)

その由緒については諸説があり「鹿島神宮伝記・春日験記・鹿島ものいみ由来」等によると、鹿島の大神が初めて天降り給いし所が神野の跡宮で、本宮の祭の前日これを祭るとし、また奈良春日へ御分霊の際ここから鹿島立ちされたとの伝えもある。

またこの社の別名を「荒祭(あらまつり)の宮」という。荒祭の宮は荒魂を祀る社の意味であるが、同時に荒祭は現祭(あらまつり)、生(あ)れ祭(まつり)の義であり、神の降臨、誕生、出発を意味している。

このように起源あるいは社名については、いろいろな伝承があるが、その創始は本社鹿島神宮と先を争うほど古くまで遡ることができるといえよう。

P156

境外 摂社

社名 跡宮

祭神 武甕槌神

跡宮

鎮座地 神野

御祭神 武甕槌命

https://dl.ndl.go.jp/pid/897625/1/145

145コマ

[鹿島宮社例伝記]

本社ヨリ南当り、荒祭宮トテ有、大曲津命ヲ祭、俗跡宮ト云、是神野ト云里也、

<当サイト筆者訳>

本社(鹿島神宮)から南の方角に「荒祭宮(あらまつりのみや)」という社があり、そこでは大曲津命(おおまがつのみこと)をお祀りしている。俗に「跡宮(あとみや)」と呼ばれており、これは神野という里にある。

大曲津命(おおまがつのみこと)とは?

「大曲津命(おおまがつのみこと)」の名を聞くと、記紀に登場する「大禍津日神(おほまがつひのかみ)」が真っ先に浮かびます。

当社では、「曲つ」→「禍つ」と捉え、「大曲津命」は大神の「荒魂」を指すそうです。この場合、格助詞【つ】(~の)の後の名詞が見当たりません。

当サイト筆者の無駄話で恐縮ですが、創建当初は、漢字そのままに「大きく曲がった津」を意味していた、というのはどうでしょうか?

- 当社は香取の海を見おろせる坂の上にある

- 近隣に「海辺社」「浜鳥居」がある

- 大神は、利根川・香取海・太平洋などのさまざまな津を旅してきた

という要素からも、大きな無理がないように思われます。

物忌(ものいみ)さま

当社脇にはかつて、「物忌(ものいみ)」という、神宮本殿に奉仕する大変位の高い女性神官が住んでいました。

「物忌」は、「斎宮(さいぐう、いわいのみや)」とも言われ、古来より明治4年(1871年)まで存在、神の后として「当社神秘ノ例」を勤めました。正月七日に、神宮正殿、通称「不開殿(あかずどの)」の戸を開き、新旧の幣帛を交換する「御戸開神事」は、物忌が行いました。

鹿島市が制作した「鹿嶋市郷土かるた」の絵がとても分かりやすいのでお勧めです。

物忌館(ものいみのやかた、-たち)

「物忌」は、幼いころから一生涯、当社脇の「物忌館(ものいみのやかた、-たち)」で暮らしました。男性の目に触れないよう、移動も輿に乗ったそうです。

「物忌館」は、「一望離々たる禾黍(きび)の畑となりて見る影もなし」とあり、現在は影も形もないようです(参考:『鹿島まうで』)。

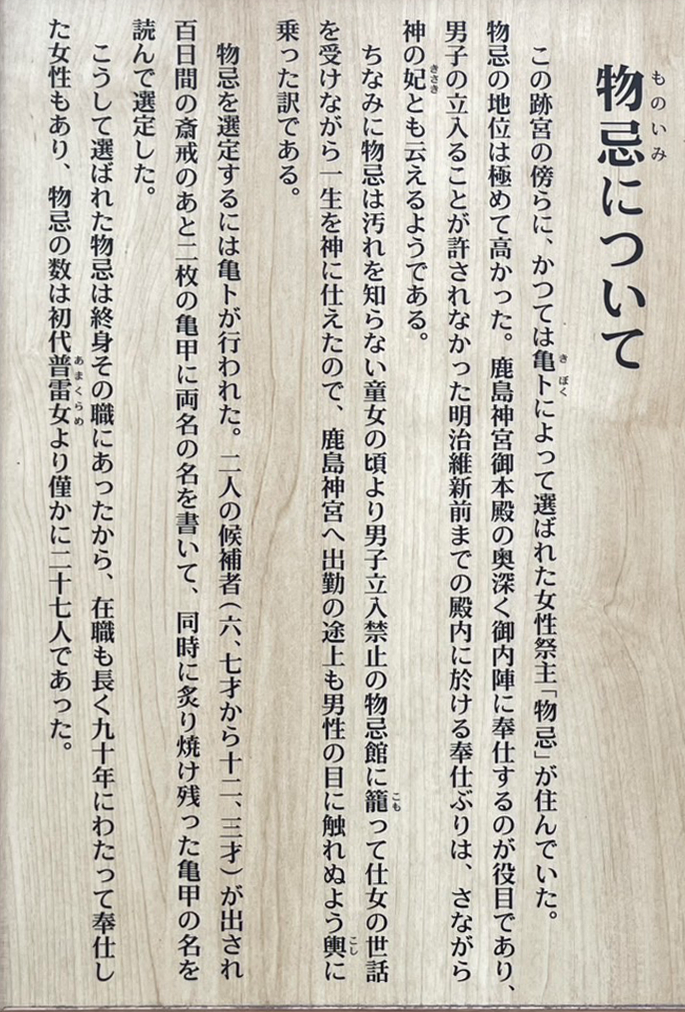

物忌(ものいみ)について

この跡宮の傍らに、かつては亀ト(きぼく)によって選ばれた女性祭主「物忌」が住んでいた。

物忌の地位は極めて高かった。鹿島神宮御本殿の奥深く御内陣に奉仕するのが役目であり、男子の立入ることが許されなかった明治維新前までの殿内に於ける奉仕ぶりは、さながら神の妃(きさき)とも云えるようである。

ちなみに物忌は汚れを知らない童女の頃より男子立入禁止の物忌館に籠って仕女の世話を受けながら一生を神に仕えたので、鹿島神宮へ出勤の途上も男性の目に触れぬよう輿に乗った訳である。

物忌を選定するには亀トが行われた。二人の候補者(六、七才から十二、三才)が出され百日間の斎戒のあと二枚の亀甲に両名の名を書いて、同時に炙り焼け残った甲の名を読んで選定した。

こうして選ばれた物忌は終身その職にあったから、在職も長く九十年にわたって奉仕した女性もあり、物忌の数は初代普雷女(あまくらめ)より僅かに二十七人であった。

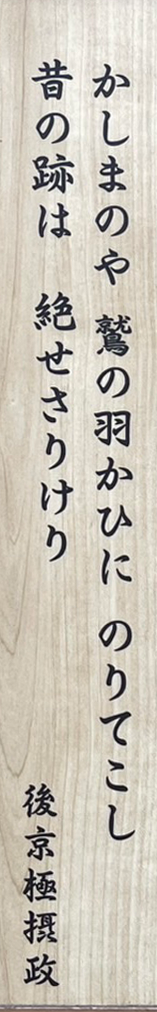

「かしまのや~」の歌

境内由緒書に次の歌が記載されています。現代語訳が見つからなかったため、当サイト筆者(理系)が訳してみました。

かしまのや 鷲の羽かひに のりてこし 昔の跡は 絶せさりけり

後京極摂政

<当サイト筆者訳>

鹿島の神よ、かつて鷲の翼に乗って来られた、その功績や歴史は、絶えることなく続いているのだなあ。

解説(受験生は見ない方が安全)

「鹿島のや」 → 「鹿島の神よ」

鹿島の神への呼びかけ? 鹿島神宮の枕詞?

歌全体を通して、【鹿島の矢】という物騒な話ではなさそう。

「鷲の羽交ひに乗りて来し」 → 「鷲の翼に乗ってこの地に来られた」

【羽交ひ】は「はがひ」と読み、そのまま「翼が重なる部分」または「翼」のこと(Weblio古語辞典より)。

【し】は完了「き」の連体形。

「昔の跡は」 → 「功績・神話・歴史」

「絶せさりけり」 → 「絶えることは無いのだなあ。」

【さりけり】は、【ざりけり】でしょうか?

【ざり】は打消し「ず」の連用形。

【けり】は〔過去〕「…だった。」よりも、〔詠嘆〕「…だったのだなあ。」が適当か。

「後京極摂政」 → 九条 良経(くじょう よしつね)のこと。平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての公卿・歌人で、土御門天皇のもと、摂政、太政大臣にまで昇り詰めるも、38歳に急死しました。

鹿島の大神が、鷲に乗ってこの地に降臨したことが歌われています。『新編常陸国誌 巻下』に、この歌の「原文頭書」が以下のように記載されています。

「跡宮ノ境内ニ天日鷲社アルハ、コノ由来ニヨレルナルベシ、」

これを見ると、鹿島大神が乗った「鷲」は、当社のすぐ斜め前に鎮座する「鷲社」の天日鷲命を意味するようです。

「鹿島の神」は「鷲」に乗り降臨

先ほどの歌では、鹿島の大神が「鷲」に乗り当地に天降ったことが分かりました。

さらに次の資料を見ると、大神は「鷲」や「香取神」と共に各地を回ったことが分かります。

P166

金の鷲に乗る神 <東茨城地方>

”鹿島さま”は建国の元勲

(前略)

鹿島大明神は奥州塩釜から”金の鷲“に乗って初めて常陸の国に来られたが、その天降られた地が「常陸国中郡古内山”であるというのである。

この伝承は、僧円禎が延文三年に編んだ『安居院神道集』の中に「鹿島大明神は天津児屋根命金鷲に駕して常陸国へ天降りつつ古内山の旧跡鹿島の里に顕る」とか「其後国中を廻り、鹿島郡宮処に御在所を定む」とか、鹿島大明神と天津児屋根命とまぜこぜにしながら書き留めている。(中略)

(後略)

P151

鹿島神も沼尾社の所までは香取神と共に来られた。

房総を開拓した天日鷲命は、その後、鹿島の神の茨城平定を手伝ったようです。

鹿島・香取大神に変わって、悪神「天香香背男(あめのかがせを)」を討伐した「建葉槌命(たけはづちのみこと)」は、「天日鷲命」の子供という説があります(『茨城の史跡と伝説』P119)。「建葉槌命」は、神宮 本殿正面の「高房神社」に祀られています。

色々なピースが矛盾なく絡み合っていて楽しいですね。

(下立松原神社(滝口明神)の絵)

創建・祭神に関する参考情報

P146

春日神社の建立

(前略)

春日神社造立の話があって、御分霊をいったん神野(かんの)の地(跡宮)に奉選したあと、神護景雲元年六月に、大宮司鹿島大宗と東時風、秀行(この秀行がのちに春日大東家となった)の兄弟がおともをして、御分霊を神鹿の背に乗せたてまつり、ゆらりゆらりと鹿島を出発した。跡宮に上代から定住している東家から二名のお伴が従ったのはとうぜんのことで、大宮司は行列の統卒者である。

私事にわたって恐縮であるが、じつはこのときの東時風の東家は著者の東家の先祖である。

鹿の旅

もちろん大宮司と東家の二名だけの雇従ではない。藤原氏の使人もいく人となくいたであろうし、大宮司の召使いなどもふくめてそうとうの神幸の列であったのだろう。それが東海道を西へ西へと、鹿まかせにすすむのである。その鹿も一頭ではなく数頭以上であったろうから、まだるっこしさはいうまでもない。

一年近くかかって奈良到着。神護景雲二年六月二十一日に、ようやく春日神社にまつられることとなった。

P156

境外 摂社

社名 跡宮

祭神 武甕槌神

跡宮

鎮座地 神野

御祭神 武甕槌命

https://dl.ndl.go.jp/pid/897625/1/145

145コマ

[鹿島宮社例伝記]

本社ヨリ南当り、荒祭宮トテ有、大曲津命ヲ祭、俗跡宮ト云、是神野ト云里也、此傍ニ女一人有、神主以亀卜定之、授当社神符、授当社神符為物忌職如何云フニヤ、毎年正月七日之夜、至丑刻本社御戸開、正大小之神官等、内陣奉納幣帛、故物忌去年奉幣取出、当年之幣納置事、是出納之役云、縦※秋屋等雖為未女争神慮不可有恐依是百歳経云トモ、全可守彼職、漸畢レバ又如可改替之者也、亀卜之次第一巻有別紙

年々ニ納カヘタル大弊ノ宮居ノカゲヤ幾代フルラン

<当サイト筆者(理系)訳>

本社(鹿島神宮)から南の方角に「荒祭宮(あらまつりのみや)」という社があり、そこでは大曲津命(おおまがつのみこと)をお祀りしている。俗に「跡宮(あとみや)」と呼ばれており、これは神野という里にある。

その近くに、ひとりの女性がいる。神主が亀卜によって選定し、当社の神符を授けた。

当社の神符を授けて物忌の職となすとは、どういうことであろうか。

毎年、正月七日の夜、丑の刻になると、本社の御扉が開かれ、正・大・小の神官らが、内陣に幣帛を奉納する。

前の物忌は、去年に奉納した幣を取り出し、今年の幣を納め置く。これを「出納(すいとう)の役」と言う。

たとえ「秋屋」(←詳細不明)であり、未だ正式に「女性」でなくとも、神慮を恐れる必要はない。

是に依って、百歳を経るといっても、この職を守るべきである。漸(ようや)く終われば、又、改め替えるべきである。

亀卜の詳しい次第は、第一巻に別紙としてある。

年々納め替えてきた大幣を収めてきたこの宮居のかげには、いったい幾代の歳月が流れてきたのだろうか。

- 『鹿島香取の研究』に、「縦」は「総」とある。

P325 鹿島神宮

(前略)

荒祭宮

蛇神は荒ぶる神である。鹿島神宮に荒祭宮があり、『鹿島宮社例伝記』には、

本社ヨリ南ニ当リ、荒祭宮トテ有リ。大曲津命ヲ祭ル。俗ニ跡宮ト云フ、是レ神野ト云フ里也。此ノ傍ニ女一人有リ。神主亀卜ヲ以テ是ヲ定ム。当社神秘ノ例ヲ勤メ行フ。当社ノ神符ヲ授ク。物忌職ト為ス。

とあり、荒祭宮の祭神を大曲津命としているが、この「マガ」は『古事記』の「八十禍津日(やそまがつひ)命・大禍津日(おほまがつひ)命」の「禍」である。この神について祝詞の御門祭には、

四方四角(よもよすみ)より疎(うと)び荒び来む天の麻我都比(まがつひ)と云ふ神

とある。この「荒び来む」神が聖婚することによって、荒魂が和魂(にぎみたま)となる。生まれたばかりの荒魂、異境からくる荒ぶる神を和らげるために、神妻(物忌)がいるのである。

(後略)

(大和岩雄)

<当サイト筆者記述>

参考(https://dl.ndl.go.jp/pid/897625/1/145)

写真図鑑

社殿周辺の風景

鳥居

一之鳥居

二之鳥居

建物の跡?

参拝可能か判断に困る雰囲気だったため、ささっと拝見させていただきました。建物の基礎の跡でしょうか?

二之鳥居の左の盛り上がり

古墳のようにも見えます。

参拝順路

往古は、香取と銚子の間の丘陵地帯が綺麗に見渡せたのだろうか

基本情報

| 社号 | 跡宮 |

| ご祭神 | 武甕槌大神荒魂(たけみかづちのおおかみあらみたま) |

| 境内社 | |

| 住所 | 鹿嶋市神野4-1-12 |

| その他 | ■鹿島市HP 豊郷ものしりMAP https://city.kashima.ibaraki.jp/uploaded/attachment/56290.pdf ■鹿島神宮 https://kashimajingu.jp |

参考

上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。

- 『鹿島神宮』東 実 著 1968年

- 『鹿島町史 第1巻 鹿島の歴史』鹿島町広報課内鹿島町史編さん委員会 著 1972年

- 『鹿島町史 第2巻 鹿島の文化史』鹿島町広報課内鹿島町史編さん委員会 著 1974年

- 『日本の神々 神社と聖地 11 関東』谷川 健一 編 1984年

- 『古事類苑 神祇部26』神宮司庁古事類苑出版事務所 編 1899年(https://dl.ndl.go.jp/pid/897625/1/2)

- 『茨城の史跡と伝説』茨城新聞社 編 1976年

- 『風土記の考古学 (1) 常陸国風土記の巻』茂木 雅博 編 1994

- 『新編常陸国誌 巻下』中山 信名 編 1901年(https://dl.ndl.go.jp/pid/1877736/1/483)